硬笔书写《水调歌头》不仅展现了其独特的艺术魅力,还承载了深厚的文化传承。硬笔书法的线条流畅、结构严谨,与《水调歌头》的诗意相得益彰,将古典诗词的韵味与现代书写艺术完美结合。在书写过程中,书法家们通过笔墨的浓淡、粗细、快慢等变化,将苏轼的豪放与婉约、对自然的热爱与对人生的思考表现得淋漓尽致。硬笔书写《水调歌头》也成为了传承中华文化的重要方式之一,它不仅让更多人了解和欣赏到古典诗词的魅力,也促进了书法艺术的普及和传承。硬笔书写的形式也更加贴近现代人的生活,使得古典文化在当代社会中得以延续和发展。硬笔书写《水调歌头》不仅是一种艺术创作,更是一种文化传承和交流的桥梁。

在中华文化的浩瀚星空中,诗词如同璀璨的星辰,照亮了历史的长河。《水调歌头》作为苏轼的代表作之一,以其深邃的意境、丰富的情感和优美的词句,成为了千古传颂的佳作,而当这样一首经典诗词以硬笔书法的形式呈现时,不仅展现了其文学价值,更赋予了它独特的艺术魅力和文化传承的意义。

一、硬笔书法的独特魅力

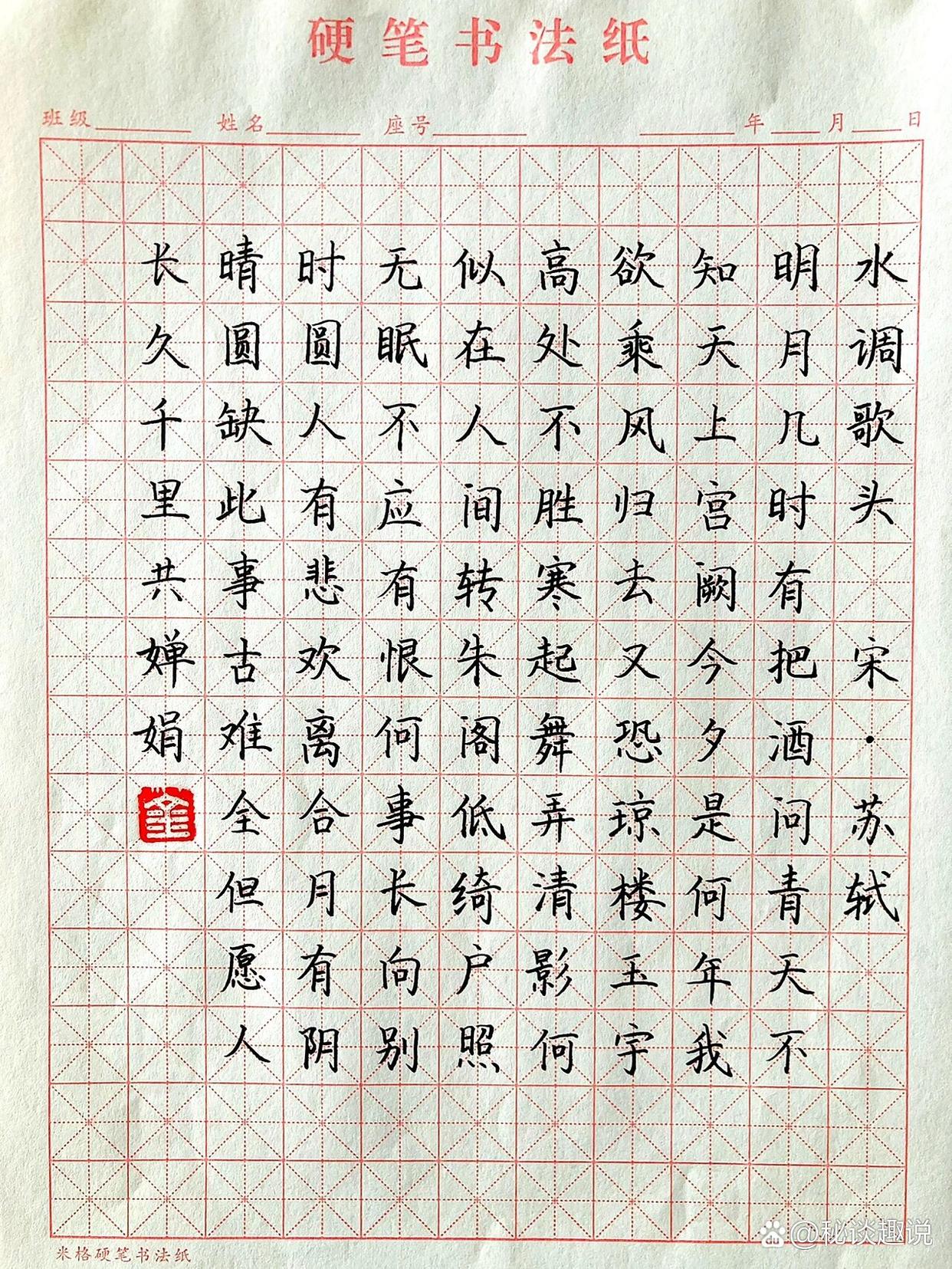

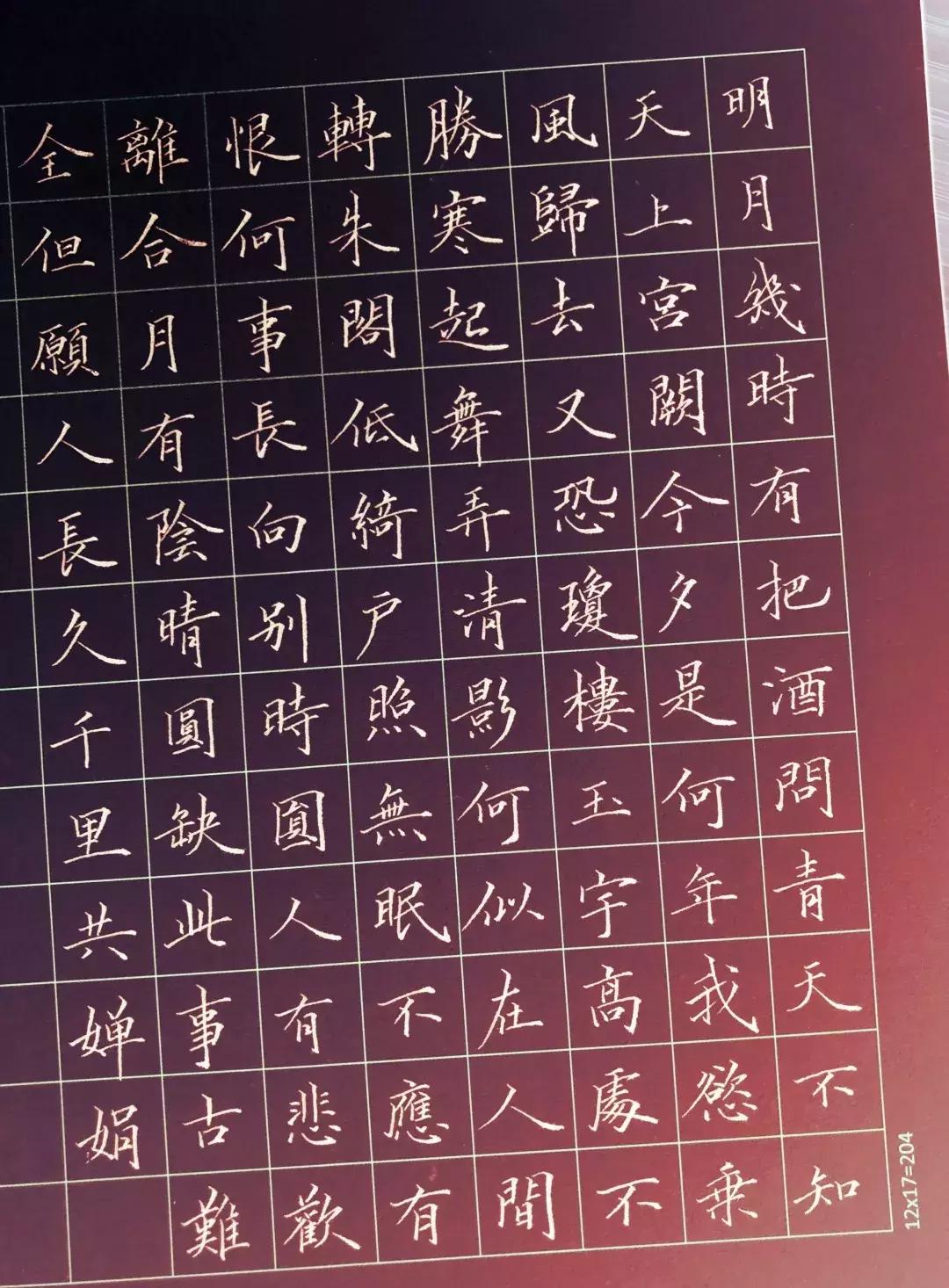

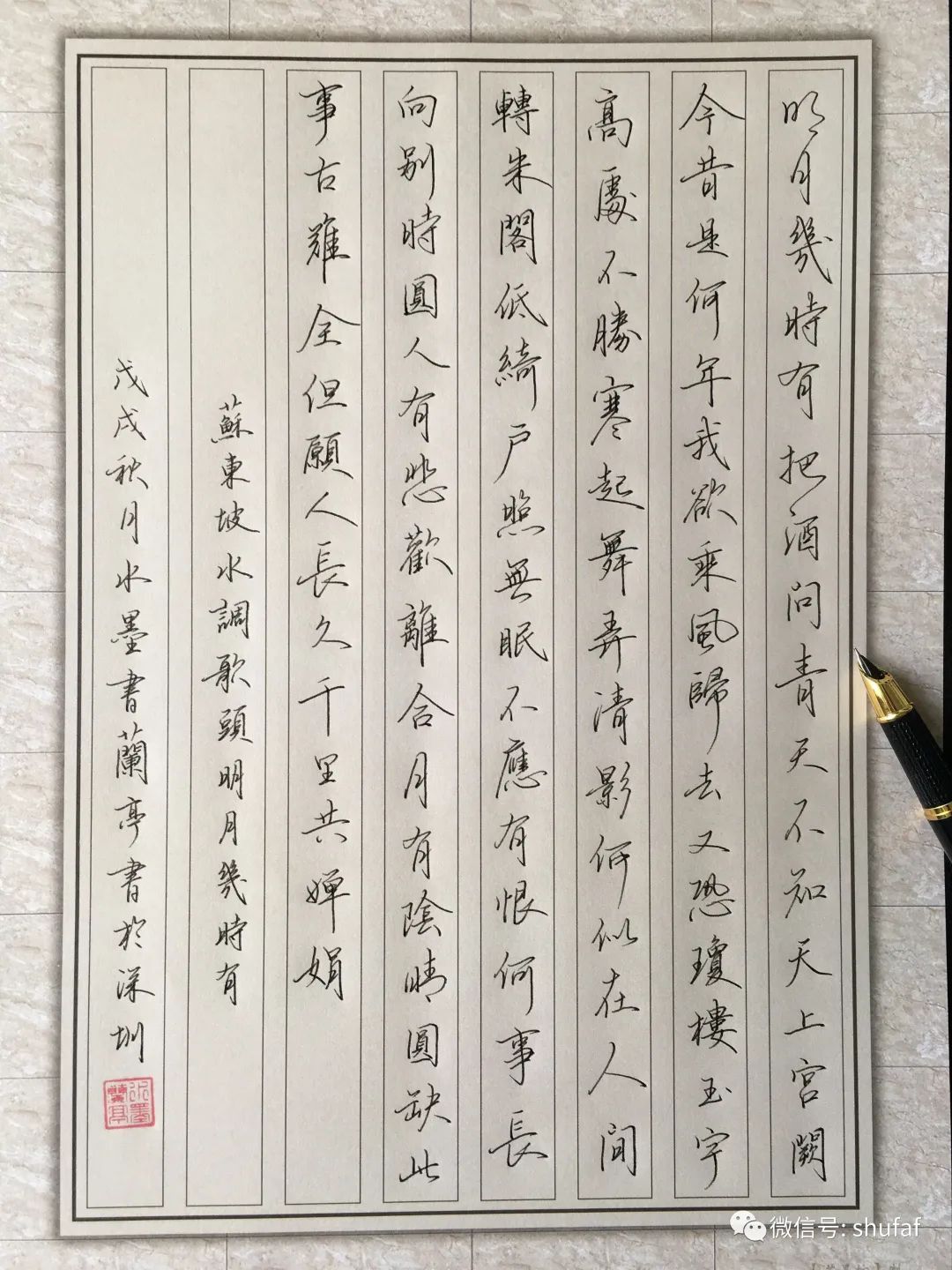

硬笔书法,作为一种现代书体,以其便捷、易学、实用的特点,深受广大书法爱好者的喜爱,与传统的毛笔书法相比,硬笔书法在保持汉字结构美的基础上,更注重线条的流畅与力度控制,以及书写过程中的速度与节奏感,硬笔书写的《水调歌头》,在保持原诗意境的同时,通过笔尖的细微变化,将苏轼的豪放与婉约、超脱与深情表现得淋漓尽致。

二、《水调歌头》的文学价值

《水调歌头》全词如下:

> 丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

> 明月几时有?把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年,我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间。

> 转朱阁,低绮户,照无眠,不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。

这首词以月为引子,抒发了作者对人生、亲情、友情的深刻感悟,苏轼通过丰富的想象和生动的描绘,将个人情感与自然景象巧妙融合,展现了其超然物外、乐观旷达的人生态度,硬笔书写《水调歌头》,不仅是对文字的再现,更是对这种情感的传递和共鸣。

三、硬笔书写中的线条与结构

在硬笔书法中,每一笔一划都需精心雕琢,对于《水调歌头》这样的长篇诗词而言,如何通过硬笔的线条变化来体现诗词的韵律感和节奏感,是书写过程中的重要挑战。

起笔与收笔:硬笔书写的起笔需轻而稳,收笔则需有力而自然,在书写“明月几时有?”这样的开篇句时,轻柔的起笔能营造出一种淡淡的思绪;而“千里共婵娟”的收尾则需用更加坚定的收笔来体现情感的凝聚和升华。

线条的粗细变化:硬笔书法的魅力在于其线条的粗细变化能够很好地反映书写者的情绪波动,在“我欲乘风归去”的豪迈中,线条可适当加粗以表现力量感;而在“何事长向别时圆”的感慨中,则需通过细线条来体现细腻的情感。

结构的平衡与和谐:硬笔书写《水调歌头》时,需注意字与字之间的平衡与和谐,如“转朱阁”与“低绮户”的呼应,“照无眠”与“不应有恨”的对比,都需通过字形的微妙调整来达到视觉上的平衡。

四、文化传承与个人情感的融合

硬笔书写《水调歌头》,不仅是对传统文化的传承,更是个人情感与文化底蕴的融合,在书写过程中,书写者会不自觉地将自己的情感、经历和思考融入其中,正如苏轼在词中所表达的那样,“人有悲欢离合”,每个人在书写时也会有不同的心境和感悟。

历史文化的传承:硬笔书法作为一种现代书体,其发展离不开对传统毛笔书法的借鉴与传承。《水调歌头》作为古典诗词的代表之一,通过硬笔书写的形式得以在现代社会中继续流传和发扬光大,这种形式上的创新不仅保留了传统文化的精髓,还使其更加贴近现代人的审美和生活方式。

个人情感的抒发:在硬笔书写的过程中,书写者会根据自己的理解和感受来调整字体的形态、线条的粗细以及书写的速度等,这种个性化的表达方式使得每一幅硬笔书法作品都成为独一无二的艺术品,它不仅是对苏轼情感的再诠释和再创造过程也是书写者自我表达和情感抒发的重要途径。

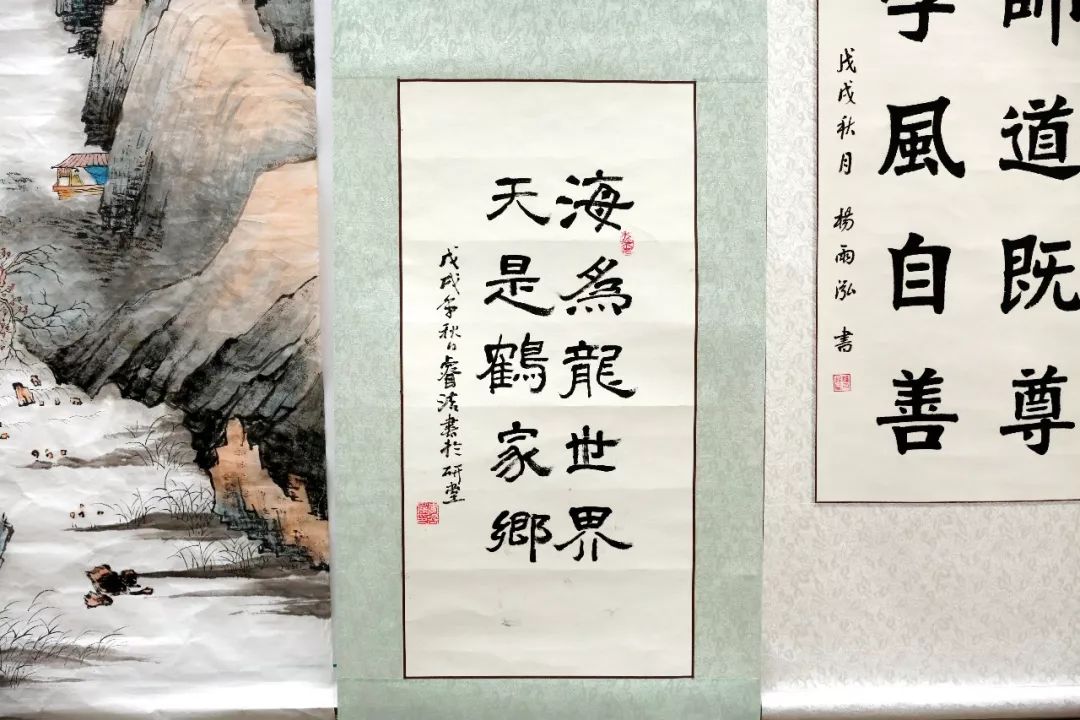

文化交流与传播:随着社会的发展和科技的进步硬笔书法作品可以通过各种渠道进行展示和传播如网络社交媒体、展览等这使得更多人能够接触到《水调歌头》这样的经典诗词并感受到其独特的艺术魅力和文化内涵从而促进文化的交流与传播。

在快节奏的现代社会中硬笔书写《水调歌头》不仅是一种艺术创作更是一种文化传承和情感交流的方式,它以独特的视角和形式展现了古典诗词的魅力让人们在书写的过程中感受到传统文化的博大精深和现代生活的美好情感,同时硬笔书法的普及和发展也为传统文化的传承提供了新的途径和平台使得更多人能够参与到传统文化的保护和传承中来共同推动中华文化的繁荣与发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...