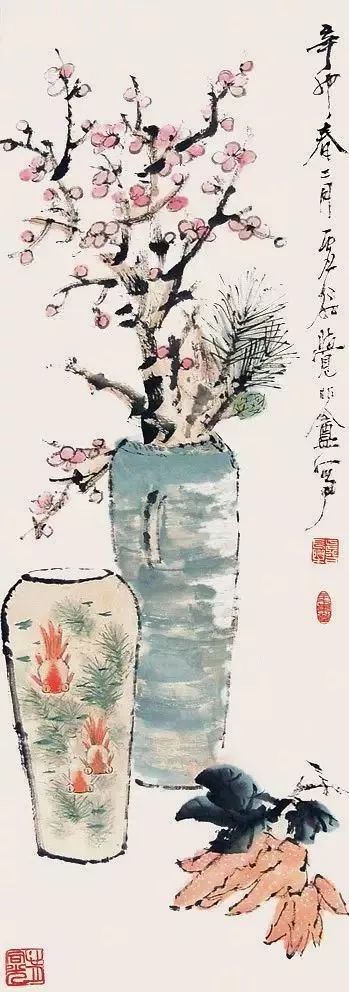

国画,又称中国画,是中国传统绘画的代表之一。其基本知识要点包括:,,1. 工具与材料:国画主要使用毛笔、墨水、宣纸等传统工具和材料,其中墨水分为浓、淡、干、湿四种,宣纸则分为生宣和熟宣两种。,2. 技法与风格:国画技法包括工笔、写意、泼墨等,风格则有山水、花鸟、人物等。工笔画注重细节和色彩的细腻表现,写意画则强调笔墨的自由挥洒和意境的营造。,3. 色彩与构图:国画色彩以墨色为主,辅以其他颜色,如青绿、赭石等。构图上注重意境的营造和空间的层次感,常采用散点透视法。,4. 历史与流派:国画历史悠久,流派众多,如宋元山水、明清花鸟、近现代写意等。每个流派都有其独特的艺术特点和代表画家。,5. 欣赏与收藏:欣赏国画需要了解其艺术特点和历史背景,同时也要注意保养和收藏方法,如避免阳光直射、保持适宜的温度和湿度等。,,国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴吸引了无数人的关注和喜爱。

国画,作为中国传统文化的重要组成部分,承载着千年的历史积淀与民族精神,它以独特的笔墨技法、丰富的色彩运用、深远的意境表达,展现了中华民族的审美追求与哲学思想,本文旨在为初学者提供一份详尽的国画基本知识指南,帮助读者了解国画的历史背景、基本技法、色彩运用、构图原则以及如何鉴赏国画,从而更好地领略国画之美。

一、国画的历史与流派

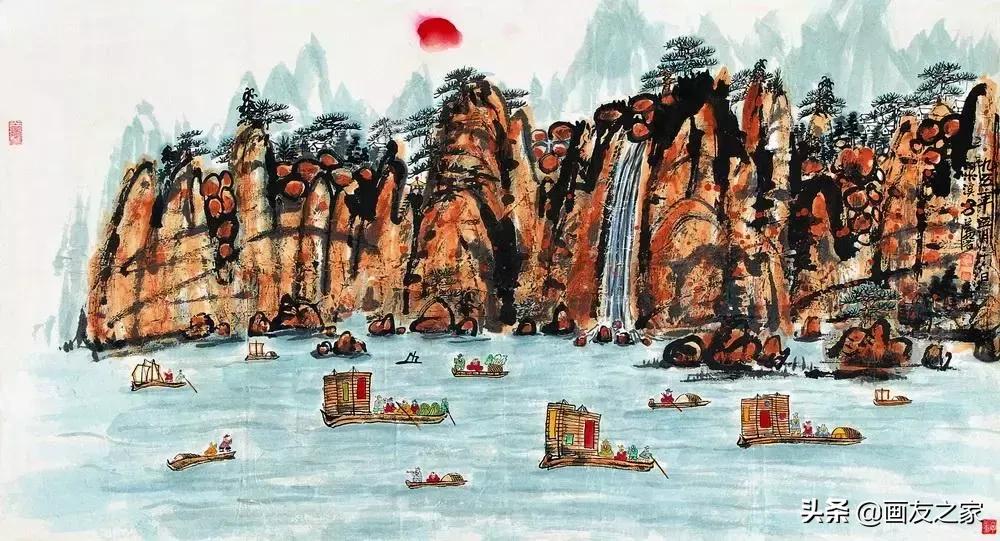

国画的历史源远流长,可追溯至新石器时代的彩陶纹饰,历经商周、春秋战国的发展,至魏晋南北朝时期逐渐成熟,并形成了以人物、山水、花鸟为主的三大科类,唐代是国画发展的高峰期,出现了如吴道子、阎立本等大师,其作品不仅技艺精湛,且富有生活气息和时代特色,宋代以后,随着文人画的兴起,国画更加注重抒发个人情感与自然景观的融合,形成了以“院体画”和“文人画”两大流派为主的格局。

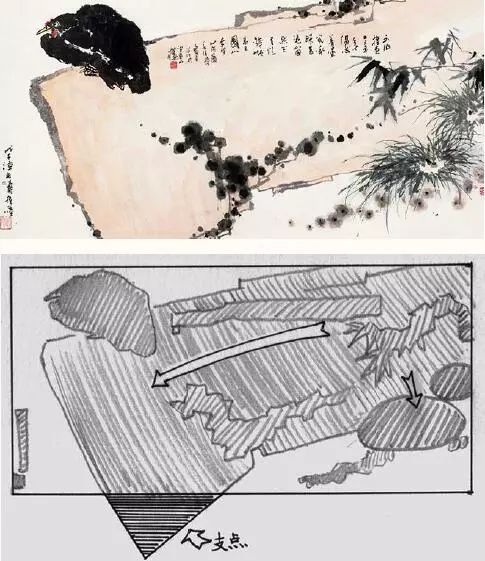

二、国画的基本技法

1. 笔法

中锋用笔:笔尖位于线条中心,行笔时力道均匀,线条圆润流畅,多用于勾勒物象轮廓。

侧锋用笔:笔尖偏向一侧,行笔时力道变化丰富,可产生不同的墨色与质感,常用于山石的皴擦和树叶的点染。

逆锋用笔:笔尖逆行于纸面,产生飞白效果,增加线条的苍劲感,常用于表现老树枯枝或山石的纹理。

2. 墨法

浓墨:墨色饱满厚重,常用于强调物象的质感和立体感。

淡墨:墨色清淡,用于表现远山、轻云等远景,营造空灵之感。

干墨:水分少,线条干涩苍老,适合表现老树皮、枯枝等。

湿墨:水分多,墨色扩散自然,常用于渲染云雾、水波等。

3. 色彩运用

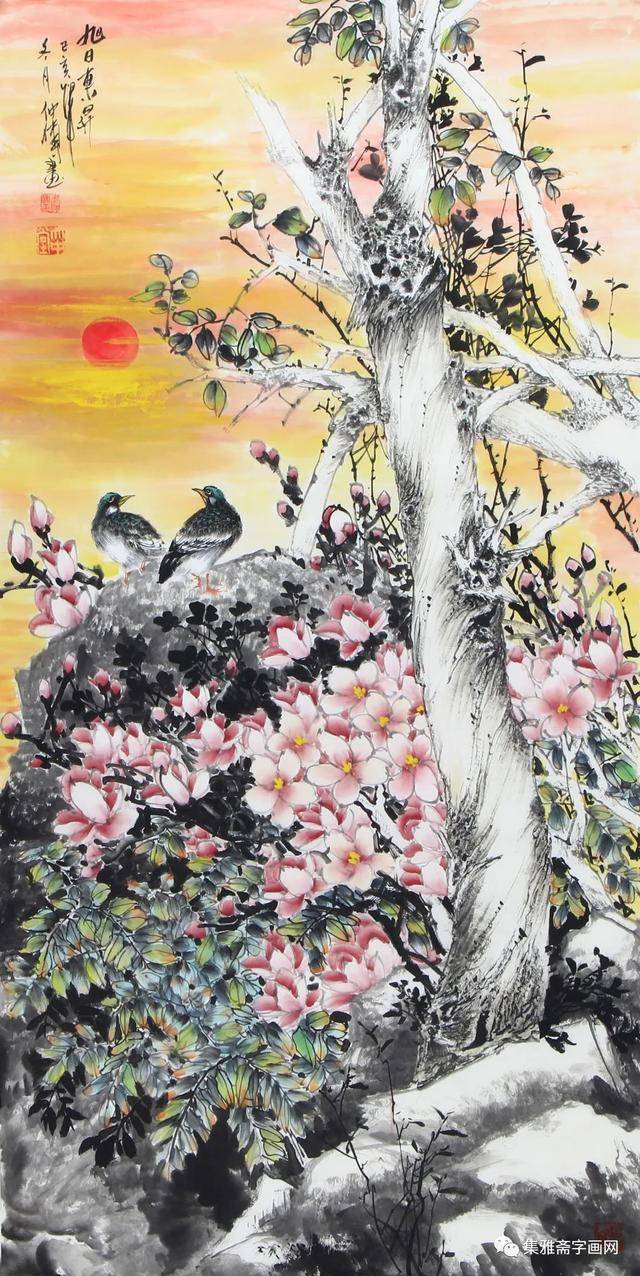

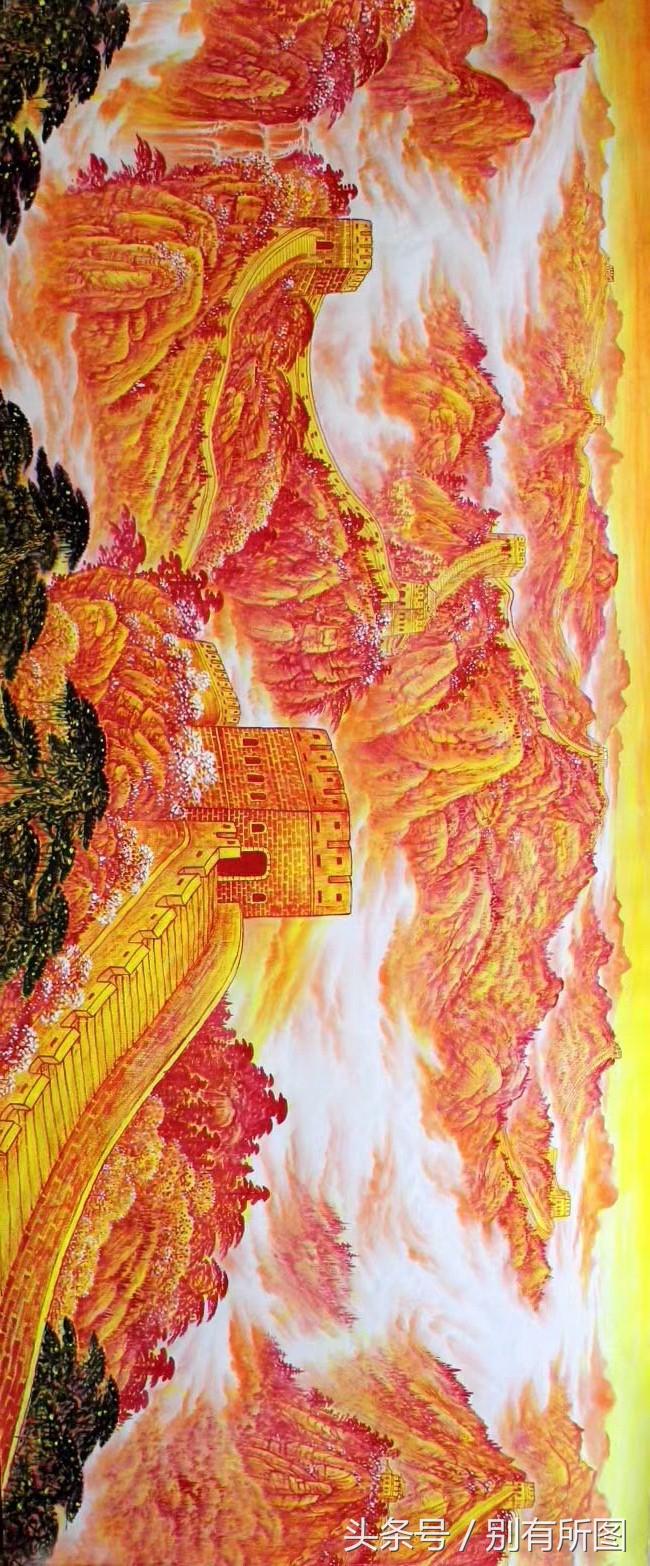

国画虽以墨色为主,但并不排斥色彩的运用,传统国画中的色彩多取自自然,如石青、石绿、赭石等矿物质颜料,以及藤黄、花青等植物颜料,在色彩运用上讲究“随类赋彩”,即根据物象的自然属性赋予相应的色彩,同时注重色彩的层次与对比,以达到和谐统一的效果。

三、国画的构图原则

1. 布局均衡

国画讲究“经营位置”,即构图布局需均衡稳定,画面中的主体物象应置于适当位置,以视觉中心为轴心,四周物象围绕或呼应,形成视觉上的平衡感。

2. 留白艺术

留白是国画中独特的艺术手法之一,通过留出大片空白来表现水、云、雾等自然景象,或营造出空间上的深远感与意境上的含蓄美,留白不仅考验画家的构图能力,也是对观者想象力的激发。

3. 虚实相生

国画追求“虚实相生”的效果,实处着墨浓重,表现物象的质感与细节;虚处则以淡墨或留白处理,营造出空间的层次与深远感,虚实结合使得画面既有具象的物象展现,又有抽象的意境表达。

四、国画的鉴赏与学习建议

1. 鉴赏要点

笔墨韵味:欣赏国画首先要关注其笔墨的运用是否得当,线条是否流畅自然,墨色是否富有变化。

构图布局:观察画面布局是否均衡和谐,留白是否得当,物象之间是否有良好的呼应关系。

意境表达:国画的魅力在于其意境的深远与含蓄,需体会画面所传达的情感与思想深度。

时代风格:了解不同时期、不同流派的特点与风格差异,有助于更准确地鉴赏作品的时代背景与艺术价值。

2. 学习建议

基础训练:从临摹开始,选择经典作品进行细致的临摹练习,掌握基本笔法与墨法。

理论学习:阅读相关书籍与资料,了解国画的历史背景、技法原理及美学思想。

实践创作:在掌握基础技法后尝试写生或创作,将所学知识应用于实际创作中。

师承指导:有条件的话可寻求专业老师的指导与点评,帮助自己更快地进步并避免误区。

持续学习:国画的学习是一个长期的过程,需保持对传统文化的热爱与对艺术的敬畏之心,不断学习与探索。

国画不仅是中华民族的文化瑰宝,更是世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠,它以其独特的艺术语言和深远的文化内涵吸引着无数爱好者与研究者,通过了解国画的基本知识要点并付诸实践学习之中我们不仅能够提升自身的审美水平还能更深入地理解中华民族的文化精神与哲学思想,愿每一位热爱国画的朋友都能在笔墨间找到心灵的归宿在色彩与线条的交织中感受那份跨越千年的文化魅力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...