清华大学才女李晓丹,以人体绘画为媒介,探索艺术与教育的跨界融合。她通过细腻的笔触和独特的视角,将人体之美与艺术创作相结合,展现出独特的艺术风格。李晓丹的创作不仅在艺术界引起关注,也引发了教育领域的思考。她认为,艺术教育应该注重培养学生的审美能力和创造力,而不仅仅是传授技能。通过她的作品和教学实践,她希望能够激发更多人对人体绘画和艺术教育的兴趣和热情,推动艺术与教育的深度融合。她的探索不仅为个人成长提供了广阔的空间,也为社会培养具有创新精神和人文素养的未来人才提供了有益的启示。

在当代社会,艺术与教育的融合日益成为推动文化创新与发展的重要力量,当“清华才女”这一标签与“人体画”这一艺术形式相遇时,不仅引发了公众对于艺术教育、性别平等以及艺术创作自由度的广泛讨论,也展现了当代青年才俊在传统与现代、理性与感性之间的独特探索,本文将通过分析一位虚构的清华才女——李婉晴在人体绘画领域的探索,探讨艺术教育如何促进个人成长、社会认知的拓宽以及文化多样性的尊重。

一、艺术启蒙:从清华园到画布的跨越

李婉晴,一个在清华大学物理系以优异成绩毕业,却选择投身艺术领域的女孩,她的故事是对传统学术路径的勇敢挑战,在清华的求学经历,让她不仅在科学的世界里遨游,也激发了她对人类身体之美的深刻理解与无限好奇,她曾说:“在物理的世界里,我学会了用数学的语言解析宇宙的奥秘;而在画布上,我则尝试用色彩和线条去探索人性的复杂与纯粹。”

李婉晴的转型并非一蹴而就,而是经过深思熟虑的,她利用课余时间参加艺术工作坊,从素描、色彩理论到解剖学知识,一步步打下了坚实的艺术基础,她的作品,尤其是对人体结构的精准把握和对光影效果的细腻处理,成为了她艺术道路上独特的标识。

二、人体绘画:艺术表达与社会议题的交织

在李婉晴的画作中,人体不再是简单的生理构造展示,而是被赋予了更深层次的情感与思想,她通过人体绘画,探讨性别角色、身体自主权以及社会对身体的审美期待等议题,她的作品《静谧之流》系列,以柔和的色彩和流畅的线条描绘了不同年龄、不同体型的女性形象,旨在打破社会对女性形象的刻板印象,倡导女性身体的自由与美丽多样性。

李婉晴的作品引起了广泛的关注与讨论,在一次校园展览中,她的作品不仅吸引了众多师生的驻足欣赏,也引发了关于艺术教育与性别平等教育的深刻反思,一位教授在观展后表示:“李婉晴的作品提醒我们,艺术教育不仅仅是技巧的传授,更是观念的启蒙,它能够激发学生对社会问题的思考,促进跨学科的知识融合。”

三、艺术教育的力量:个人成长与社会影响

李婉晴的转型经历,是艺术教育力量的生动体现,在清华大学这样以理工科见长的学府中,艺术教育不仅为像她这样的学生提供了释放创造力的平台,也促进了学生综合素质的全面提升,通过参与艺术工作坊、跨学科研讨会等活动,李婉晴不仅在艺术领域取得了显著的进步,也在跨文化交流、团队合作等方面获得了宝贵的经验。

她的故事激励着更多清华学子勇于探索未知领域,不拘泥于传统角色定位,正如她所说:“艺术让我学会了如何用不同的视角看待世界,如何在理性与感性之间找到平衡。”这种平衡不仅促进了她的个人成长,也对她周围的人产生了积极的影响,鼓励他们在各自的领域内追求卓越与创新。

四、文化多样性与尊重:艺术创作的基石

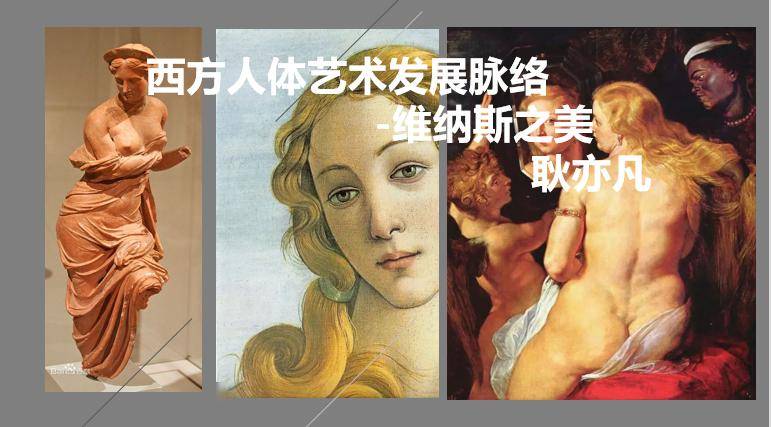

在李婉晴的创作中,文化多样性是一个不可忽视的主题,她不仅关注中国女性的身体语言与情感表达,也通过研究不同文化中的人体艺术,如古代雕塑、非洲面具等,来丰富自己的创作语言,她认为,“每一种文化对人体美的理解都是独一无二的,它们共同构成了人类审美多样性的宝库。”

通过她的作品,李婉晴呼吁社会更加开放地接纳不同的身体形态与审美观念,倡导一种包容性的文化氛围,她的创作不仅是对个体身体的颂扬,也是对人类共通情感与文化多样性的致敬。

五、未来展望:艺术与教育的持续对话

李婉晴的故事是当代青年艺术家与教育者之间持续对话的一个缩影,随着社会的发展,越来越多的高校开始重视艺术教育在培养学生全面素质中的作用,我们可以期待更多像李婉晴这样的学生能够跨越学科界限,将艺术与科学、人文等不同领域的知识融合起来,创造出更多具有时代意义和深远影响的作品。

随着技术的进步,数字艺术、虚拟现实等新兴领域为艺术家提供了更广阔的创作空间和平台,李婉晴也表示愿意探索这些新技术带来的可能性,将其融入自己的创作中,为观众带来更加丰富、多元的艺术体验。

李婉晴的故事是清华才女与人体绘画这一关键词组合下的一曲赞歌,它不仅是对个人勇气与才华的颂扬,更是对艺术教育、性别平等以及文化多样性尊重的深刻反思,在这个故事中,我们看到了教育如何成为个人成长的催化剂,以及艺术如何作为社会变革的力量,正如李婉晴所展现的那样,当才华遇到勇气,当理性碰撞感性时,我们能够共同创造出一个更加开放、包容且充满无限可能的世界。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...