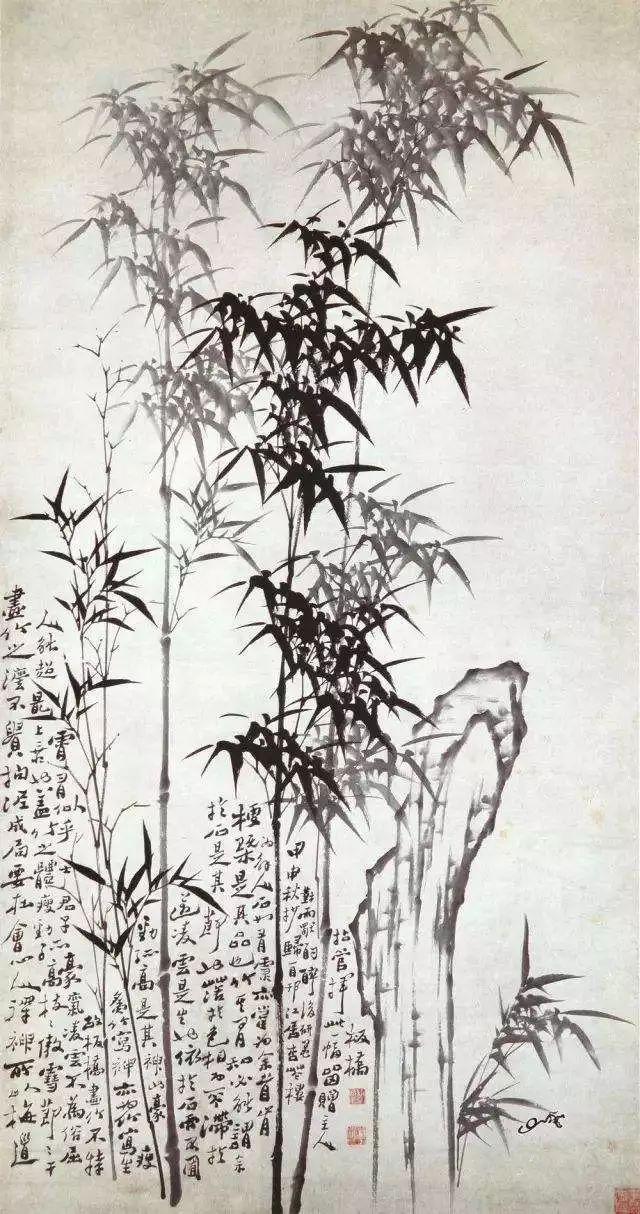

竹韵东方,是中国画中竹子艺术魅力的独特体现。竹子作为中国传统文化中的象征,不仅代表着坚韧不拔、高风亮节的精神,更在绘画艺术中展现出其独特的韵味。中国画中的竹子,以墨色浓淡、笔触刚柔、构图疏密等手法,将竹子的形态、神韵、气节等特质表现得淋漓尽致。,,在画中,竹子常常被描绘为挺拔而秀美,枝叶繁茂而有序,展现出一种自然之美和生命力。画家们还通过运用留白、虚实等手法,营造出一种静谧、清新的氛围,使观者能够感受到竹子所蕴含的深邃意境和哲理思考。,,竹韵东方不仅是中国画中的一种艺术形式,更是一种文化传承和价值观念的体现。它代表着中华民族对于自然、生命、精神等方面的独特理解和追求,也是中国传统文化中不可或缺的重要组成部分。

在中国传统绘画中,竹子以其独特的艺术魅力,成为了文人墨客笔下常青的题材,它不仅是一种自然景观的再现,更是中国文化、哲学与审美情趣的象征,中国画竹子,不仅是对竹子形态的描绘,更是画家情感与哲思的抒发,是“写意”精神的集中体现。

竹之形:自然之美的捕捉

中国画中的竹子,往往以水墨或彩墨的形式展现,通过笔墨的浓淡干湿、线条的曲直疏密,将竹子的挺拔、秀丽、清高之态表现得淋漓尽致,画家们善于捕捉竹叶在风中的摇曳、竹竿在阳光下的投影,以及雨后竹林的清新与湿润,将自然界的竹子转化为富有生命力和情感的艺术形象。

宋代文同以画竹闻名,其作品《墨竹图》中,竹竿挺直而有力,竹叶轻盈而生动,仿佛能听到那风吹过竹林的声音,感受到那份超脱尘世的宁静与高洁,文同画竹,不仅是对自然之美的捕捉,更是对自我心境的写照。

竹之意:文化与哲学的寄托

在中国文化中,竹子被赋予了丰富的象征意义,它代表着坚韧不拔、虚心向上、高风亮节等美德,古人云:“宁可食无肉,不可居无竹。”这不仅反映了文人士大夫对生活环境的追求,更是一种精神境界的向往。

郑燮(板桥)的《墨竹图》中,竹子以简练的笔触勾勒而出,虽为水墨,却透露出勃勃生机,板桥题诗于画上:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这不仅是对竹子坚韧特性的赞美,也是对自己人生哲学的抒发——在逆境中保持节操,不屈不挠。

竹之技:笔墨与意境的融合

中国画竹子的技法多样,既有工笔细描的精微之美,也有写意挥洒的磅礴气势,工笔画竹注重形似,每一片叶子、每一节竹竿都细致入微;而写意画竹则更注重神似,通过大笔挥洒,传达出竹子的精神气质,无论是哪种技法,都离不开对笔墨的掌控和意境的营造。

齐白石老先生画竹,以大写意手法著称,他笔下的竹子,虽寥寥几笔,却能将竹子的挺拔与灵动表现得淋漓尽致,齐白石曾说:“画竹必先得其神韵。”这“神韵”,便是通过笔墨与意境的融合,将画家的情感与哲思融入其中,使观者能从中感受到那份超然物外的境界。

竹之韵:传统与现代的对话

随着时代的发展,中国画竹子也在不断创新与演变,传统画家们对自然的观察与感悟,为现代画家提供了丰富的创作灵感,现代画家们也尝试将西方绘画的技法与理念融入中国画中,使中国画竹子呈现出更加多元的面貌。

一些现代画家在画竹时引入了光影效果和色彩变化,使画面更加立体和生动;有的则通过构图上的创新,如采用俯视或仰视的角度来表现竹林,使观者能以不同的视角感受竹子的美,这些尝试不仅丰富了中国画竹子的表现形式,也使这一传统艺术在现代社会中焕发出新的活力。

中国画竹子,不仅是自然之美的再现,更是文化、哲学与审美情趣的交融,它承载着古人的智慧与情感,也寄托着现代人对美好生活的向往与追求,在快节奏的现代生活中,当我们静下心来欣赏一幅幅精美的画作时,仿佛能穿越时空与古人对话——那挺拔的竹竿、轻盈的竹叶、淡雅的水墨间,流淌着的是对坚韧、虚心、高洁等美德的颂扬;那挥洒自如的笔触、深邃悠远的意境中蕴含的是对自由、超脱、淡泊的人生哲学的思考。

中国画竹子以其独特的艺术魅力与深远的文化内涵,成为了连接过去与未来的桥梁——它让我们在欣赏美的同时也能感受到那份跨越千年的精神传承与文化自信。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...