行书是中国书法中的一种字体,以其行云流水般的流畅和笔墨生辉的韵味而著称。其特点在于笔画连写、结构简练、气势连贯,既保留了楷书的规范,又融入了草书的自由。行书在书写时注重笔画的粗细变化、转折处的自然过渡和字与字之间的呼应关系,使得整个作品看起来既工整又富有变化。,,行书的魅力在于其独特的艺术价值和审美体验。它不仅能够展现出书写者的技巧和功力,还能够通过笔墨的韵律和节奏传达出书写者的情感和心境。行书作品在视觉上具有强烈的动感和韵律感,能够引起观者的共鸣和情感共鸣。行书也是中国传统文化中重要的组成部分,具有深厚的文化内涵和历史价值。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,行书以其独特的韵味和灵动的笔触,成为了连接楷书的严谨与草书的奔放之间的桥梁,它既不像楷书那样规规矩矩、一丝不苟,也不似草书那样狂放不羁、难以辨认,而是融合了二者的优点,既有楷书的结构基础,又具草书的流畅与自然,行书,以其“行云流水”般的形态,展现了书法艺术的无限魅力与高超境界,本文将深入探讨行书的特点,从其笔法、结构、章法及审美价值等方面,揭示其独特的艺术魅力。

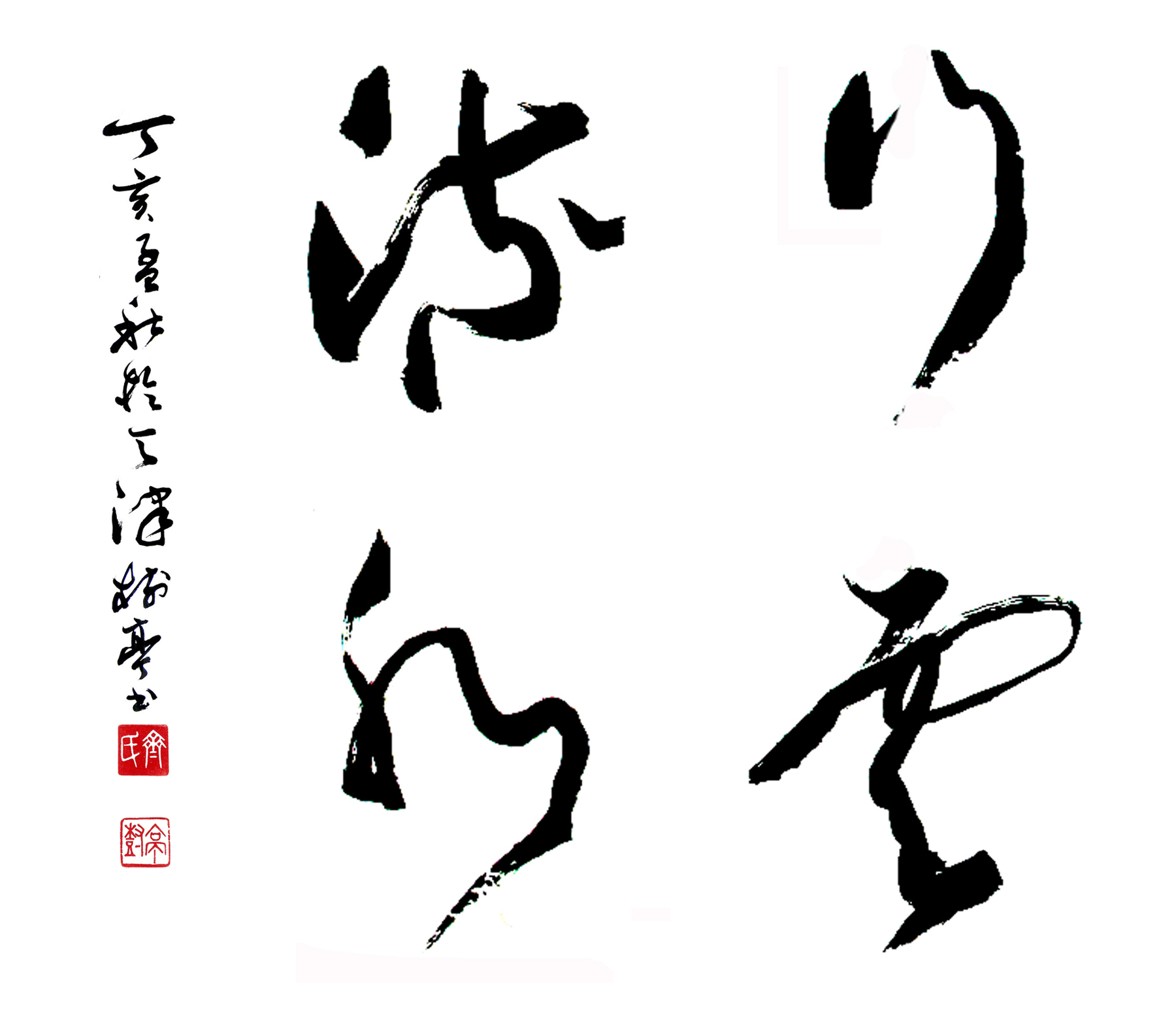

一、笔法灵动,变化多端

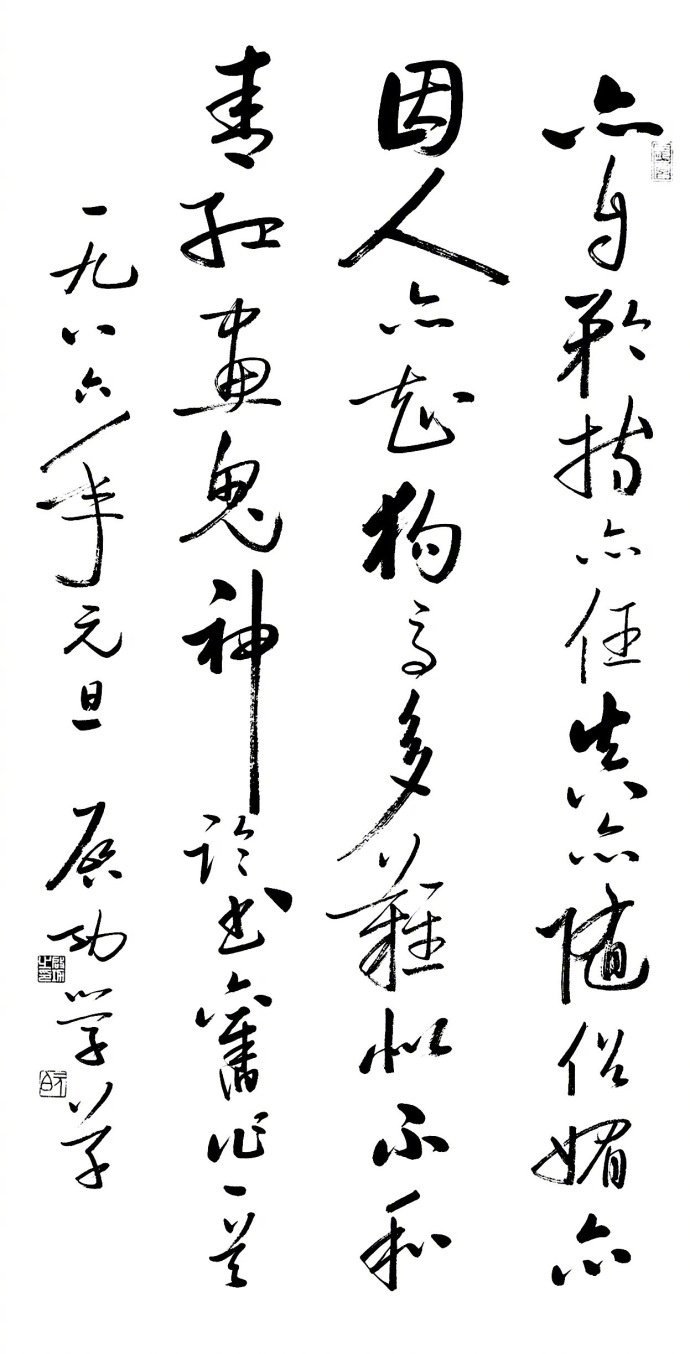

行书的笔法是其在众多书体中独树一帜的关键,它强调“提按转折”,即通过笔尖的细微动作,如提、按、转、折等,来表现字形的变化与动感,行书在运笔时,往往不拘泥于固定的轨迹,而是根据字的结构和意境需要,灵活地调整速度和力度,在书写“之”字时,首横可轻挑而出,末点则重按收笔,一气呵成中展现出由轻至重、由缓至急的节奏感,这种笔法的运用,使得行书作品既富有节奏韵律,又充满了生命力。

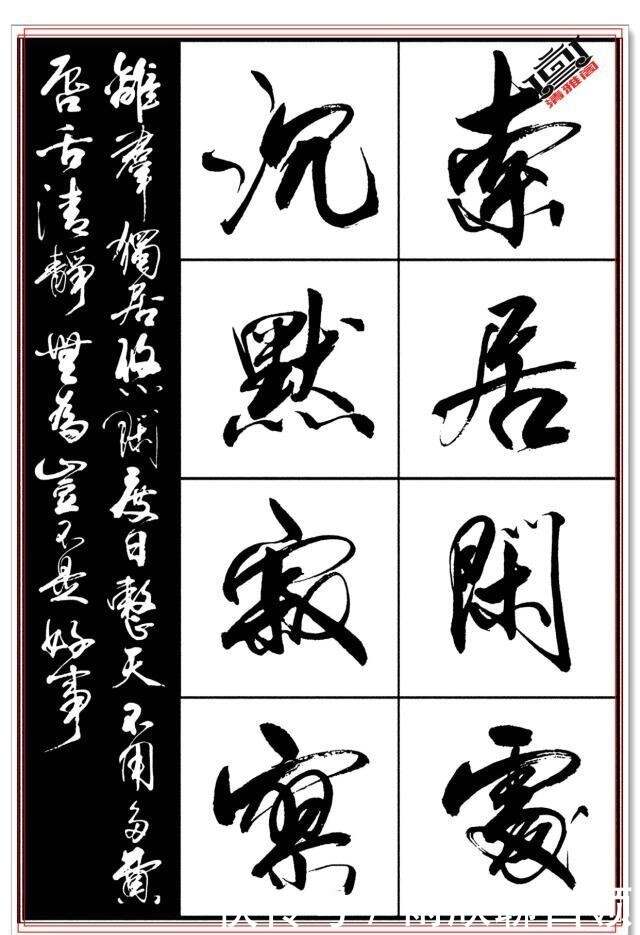

二、结构疏密有致,顾盼生姿

行书在结构上追求“疏可跑马,密不透风”的布局美,它不追求绝对的对称平衡,而是通过字内点画的穿插、错落、呼应等手法,形成一种自然而又和谐的视觉效果。“月”字在行书中常以半包围的形式出现,内部空间留白恰到好处,而外部笔画则相互穿插,既显得紧凑又不失空灵,行书中的“顾盼”也是其结构特点之一,即通过某些笔画或部件的延伸或呼应,使字与字之间产生联系,形成一种流动的韵律感,这种结构上的巧妙安排,使得行书作品在视觉上更加生动有趣。

三、章法布局自由而不失法度

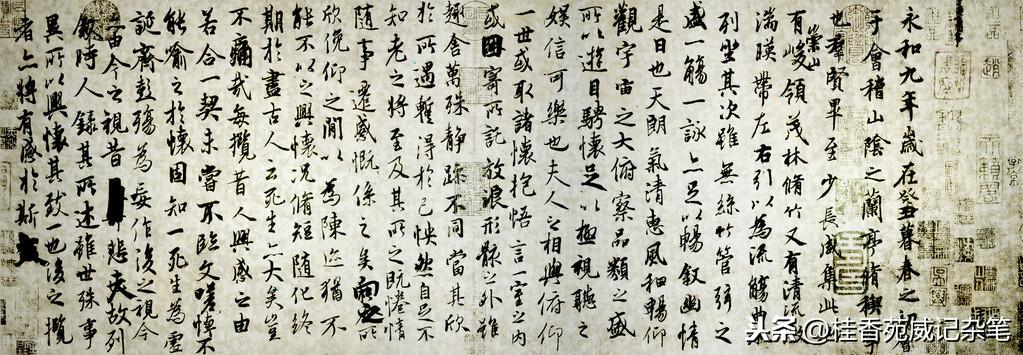

行书的章法布局讲究“意在笔先”,即作者在落笔前已胸有成竹,对整幅作品的结构、节奏乃至情感表达都有明确的构想,与楷书的规整排列不同,行书的布局更加自由灵活,可以是一行紧密相连的连绵体,也可以是几行之间错落有致、疏密相间的布局,这种自由而不失法度的章法安排,使得行书作品既具有整体上的和谐统一性,又能在细节上展现出丰富的变化和层次感,正如王羲之《兰亭序》所展现的那样,其章法之妙在于“虽由人作,宛自天开”,达到了自然与人工的完美结合。

四、审美价值:意境与情感的交融

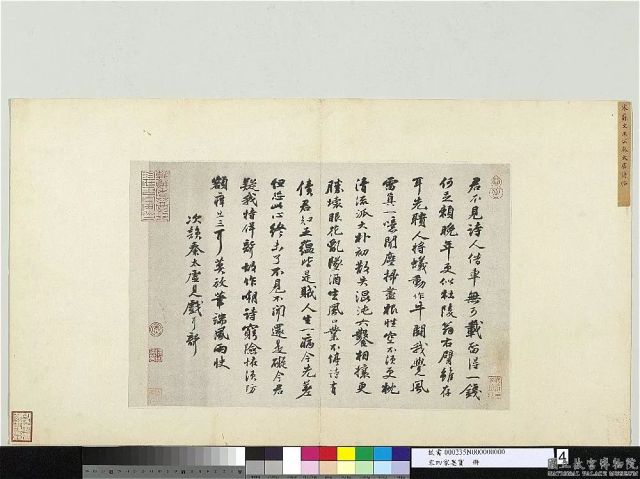

行书不仅仅是技巧的展现,更是情感与意境的抒发,它通过笔墨的浓淡干湿、线条的粗细曲直等手段,传达出作者的情感世界和审美追求,优秀的行书作品往往能让人感受到作者的心境变化、情感波动乃至人生哲理的思考,如苏轼的《黄州寒食诗帖》,以其真挚的情感和深邃的意境,成为了行书艺术中的经典之作,在这幅作品中,苏轼以笔代心,将个人遭遇与时代背景相融合,通过行云流水的笔触,将内心的苦闷与豁达展现得淋漓尽致。

五、文化传承与创新的意义

行书作为中国传统文化的重要组成部分,不仅承载着历史的记忆与文化的传承,也是书法艺术创新的重要源泉,在历代书法家的不断探索与实践中,行书不断吸收其他艺术形式和文化的营养,如绘画的意境、诗歌的韵律等,使其艺术表现力更加丰富多样,行书也是连接传统与现代、东方与西方的桥梁,它以开放包容的姿态接纳新思想、新技法,为当代书法艺术的创新发展提供了广阔的空间和无限的可能。

行书以其独特的笔法、结构、章法和深厚的文化内涵,展现了书法艺术的无限魅力与高超境界,它不仅是技巧的展现,更是情感与智慧的结晶,在当今社会快节奏的生活中,行书以其“行云流水”般的自然与自由,为我们提供了一种心灵的慰藉和精神的寄托,让我们在欣赏和学习行书的过程中,不仅能够领略到其外在的形式美,更能感受到其内在的精神美和文化价值。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...