郑板桥的竹子,不仅是其艺术创作的代表,更是他笔墨间流露出的文人情怀与自然哲思的体现。他以竹为友,以竹为师,通过墨色的浓淡、笔触的刚柔,将竹子的挺拔、坚韧、清高、淡泊等特质表现得淋漓尽致。在郑板桥的眼中,竹子不仅是自然界的植物,更是人格的象征,是文人追求自由、超脱、清高、坚韧的精神寄托。他的竹子作品,不仅具有极高的艺术价值,更蕴含着深厚的文化内涵和哲学思考。通过郑板桥的竹子,我们可以感受到他对自然的敬畏、对生命的热爱、对人格的追求,以及他独特的审美情趣和人文精神。

在中国传统文化的浩瀚星空中,郑板桥无疑是一颗璀璨的星辰,以其独特的艺术风格和深邃的文人情怀,在书画领域留下了不可磨灭的印记,而提及郑板桥,不得不提的便是他笔下那栩栩如生的竹子,它们不仅是画作中的主角,更是他内心世界与自然哲思的生动写照。

一、竹影婆娑,笔墨传情

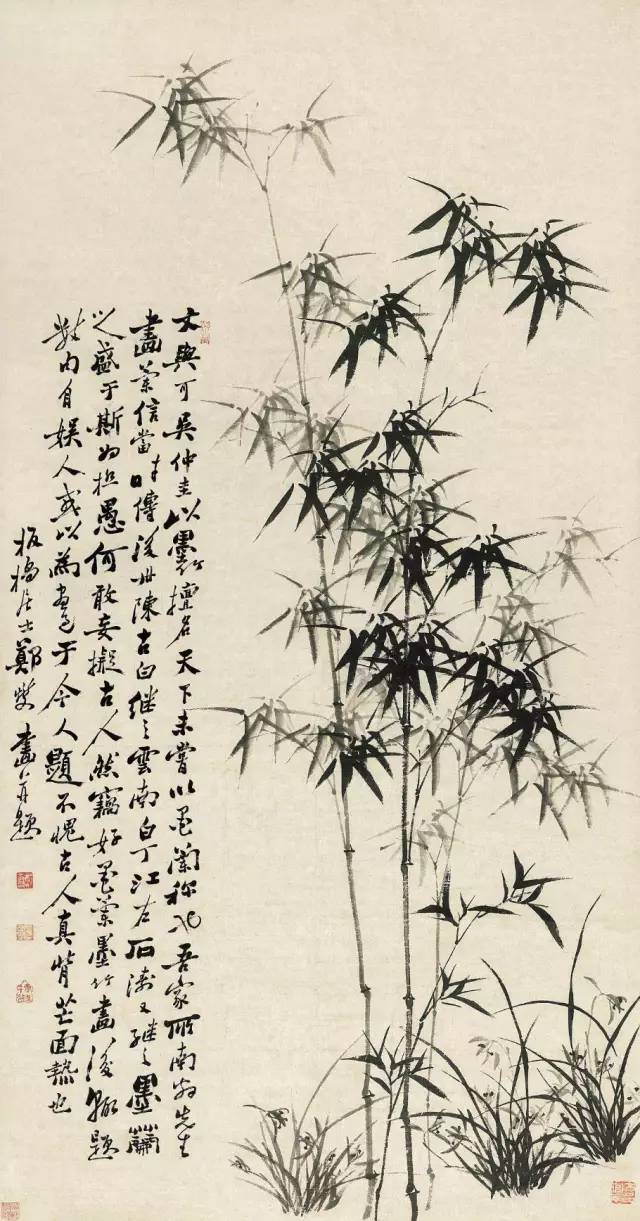

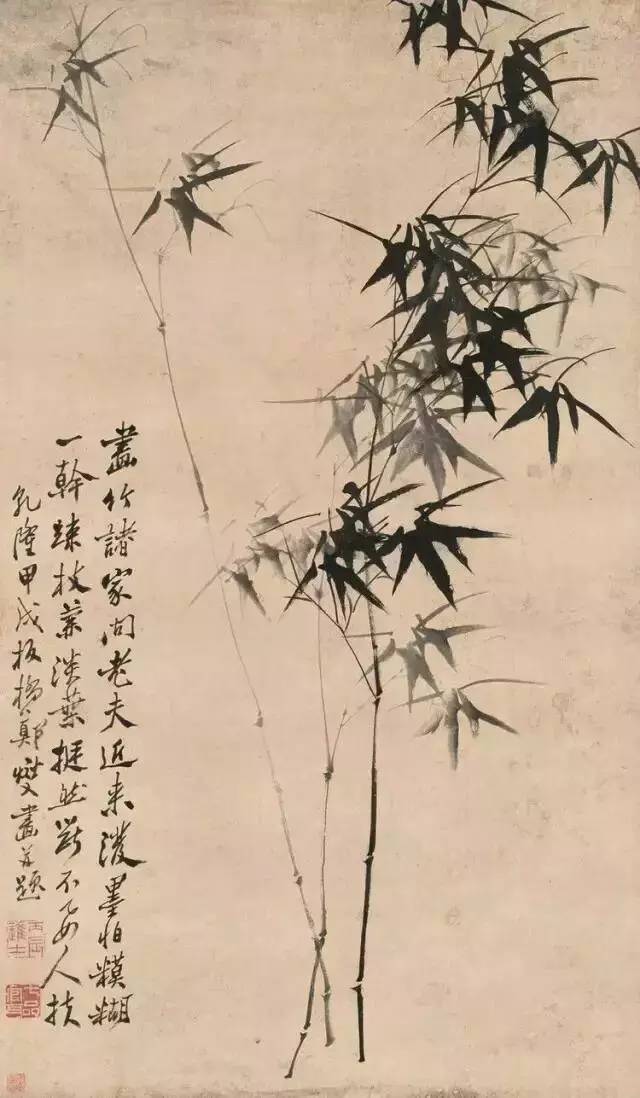

郑板桥(1693-1765),原名郑燮,字克柔,号板桥,是清代著名的文学家、书画家,他的画作以竹子最为人称道,竹子在他笔下不仅仅是自然之物的简单再现,而是融入了个人情感、哲学思考与艺术追求的结晶,郑板桥画竹,讲究“胸有成竹”,这四个字不仅是对创作过程的精辟概括,也体现了他对竹子深刻的理解与热爱。

他的竹子画作,往往以水墨为主,淡雅而不失力度,线条流畅而富有变化,每一根竹子都仿佛有生命般跃然纸上,或挺拔向上,或弯曲低垂,或密集成林,或孤竹独立,无不展现出竹子特有的坚韧与高洁,在郑板桥的笔下,竹子不仅仅是自然界的植物,更是文人精神的象征——不屈不挠、清高自守。

二、借竹抒情,以物言志

郑板桥画竹,不仅仅是技艺的展现,更是情感的流露,在他的作品中,每一根竹子都仿佛在诉说着一个故事,传达着一种情感,他常在画上题诗或题款,将画、诗、书三者融为一体,使得画作不仅仅是视觉上的享受,更是心灵上的触动。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”这首诗是郑板桥对竹子情感的真实写照,在他看来,竹子不仅是自然之美的代表,更是民生的反映,通过画竹,他表达了对百姓疾苦的深切关怀和对清廉为官的执着追求,这种借物抒情、以物言志的手法,使他的画作超越了形式上的美,达到了精神层面的高度。

三、竹之哲学,自然之悟

在郑板桥的眼中,竹子不仅仅是一种植物,更是一种哲学思想的载体,他通过对竹子的观察与描绘,表达了对自然、人生和社会的深刻思考。

“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这句诗体现了竹子坚韧不拔的精神,也是郑板桥对个人品行和人生哲学的自我期许,在他看来,人应当像竹子一样,在面对困难和挑战时保持坚定的立场和顽强的意志,这种精神在他的一生中得到了淋漓尽致的体现,无论是在仕途上的起起落落,还是在艺术上的不断探索与创新。

郑板桥还从竹子的生长中领悟到了顺应自然、与自然和谐共处的重要性,他画中的竹子虽经人工点染,却依然保持着自然之态,这反映了他对自然美的尊重和追求,在郑板桥看来,真正的艺术应当是“师法自然”的产物,是艺术家对自然之美的深刻理解和感悟的体现。

四、竹韵流传,文化传承

郑板桥的竹子画作不仅在当时引起了极大的反响和赞誉,而且对后世产生了深远的影响,他的艺术风格和创作理念被后来的文人画家所学习和借鉴,成为中国绘画史上的一座丰碑。

当我们再次凝视那些流传下来的郑板桥竹子画作时,不仅能够感受到那份跨越时空的审美愉悦和心灵震撼,更能体会到其中蕴含的深厚文化底蕴和人文精神,这些画作不仅是艺术品的存在,更是文化传承的载体和民族精神的体现。

在快节奏的现代生活中,人们往往容易忽视对自然的观察和内心的感悟,而郑板桥的竹子画作则提醒我们:在繁忙与喧嚣之外仍需保持一份对自然的敬畏和对内心的关照,通过他的作品我们可以学会如何去欣赏自然之美、如何去体味生活之真、如何去追求精神之善。

郑板桥与他的竹子之间形成了一种超越物质层面的精神联系——那是一种对美好事物的追求与向往;那是一种对坚韧品格的崇尚与颂扬;那是一种对自然哲学的深刻理解与践行,在郑板桥的笔墨间我们仿佛能够听到竹叶的沙沙声看到月光下竹影的婆娑感受到那份来自心灵深处的宁静与力量,这种对话穿越了时间的长河至今仍在我们心中回响着启迪着我们对生活对艺术对自然的新一轮思考与探索。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...