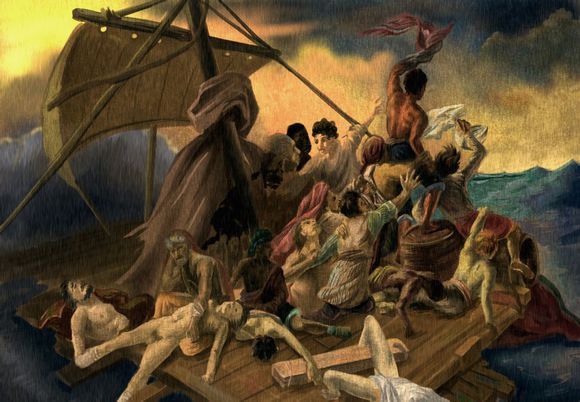

《梅杜萨之筏》是法国浪漫主义画家安托万·约瑟夫·弗洛里安·欧仁·德拉克罗瓦的代表作之一,描绘了1816年法国军舰“梅杜萨”号在非洲海岸沉没后,幸存者乘小筏在海上漂流求生的场景。这幅画作以其壮丽的构图和强烈的情感表达,成为浪漫主义绘画的经典之作。,,在构图上,德拉克罗瓦运用了金字塔式的构图方式,将小筏置于画面中央,周围是汹涌的波涛和黑暗的天空,形成强烈的对比和紧张感。他通过光影的对比和色彩的强烈对比,营造出一种戏剧性的氛围,使观众仿佛身临其境。,,在情感表达上,德拉克罗瓦通过人物的面部表情和身体姿态,传达了幸存者们的绝望、恐惧和求生欲望。这种情感表达与画面的视觉效果相结合,使观众能够感受到一种强烈的情感冲击。,,《梅杜萨之筏》不仅是一幅描绘海上灾难的绘画作品,更是一首浪漫主义的壮丽史诗,它通过视觉和情感的双重冲击,展现了人类在极端环境下的坚韧和勇气。

在19世纪初的法国,随着拿破仑战争的结束,欧洲艺术界迎来了一场前所未有的变革——浪漫主义运动的兴起,在这股艺术潮流中,泰奥多尔·席里柯(Théodore Géricault)的《梅杜萨之筏》(Raft of the Medusa)不仅是一幅震撼人心的画作,更是浪漫主义精神与高超构图技巧的完美结合体,本文将深入分析这幅杰作的构图艺术,探讨其如何通过布局、色彩、光影以及人物动态来传达深刻的情感与主题。

一、构图布局:动态与平衡的交响

《梅杜萨之筏》的构图采用了典型的“金字塔”式布局,这种布局不仅在视觉上具有稳定性,同时也通过动态元素的加入,营造出一种紧张而又不稳定的张力,画面中央,一艘简陋的木筏上挤满了因海难而幸存的乘客,他们或站或躺,姿态各异,形成了画面的主要焦点,木筏的倾斜角度与人物的不规则排列,打破了传统的静态构图模式,使观者的视线不由自主地被吸引到这一中心区域,感受到一种强烈的紧迫感和求生欲望。

二、色彩运用:光与影的戏剧性对比

在色彩上,席里柯巧妙地运用了冷暖色调的对比,增强了画面的戏剧效果,海面被处理为深蓝色至黑色的渐变,象征着无垠而深邃的大海,既表现了海水的冷酷无情,也暗示了幸存者面临的绝望境地,相比之下,木筏及其上的人物则以暖色调为主,尤其是那些因挣扎而显得更为鲜亮的皮肤色彩和木筏的黄色调,形成了一股微弱的生命之光,在广袤的蓝色背景中顽强地闪烁,这种色彩对比不仅增强了画面的视觉冲击力,也深刻表达了幸存者对生命的渴望和对命运的抗争。

三、光影处理:光线的戏剧化运用

光影在《梅杜萨之筏》中扮演了至关重要的角色,画面中的光线似乎来自左侧(通常被解读为希望之光),它不仅照亮了木筏和部分人物,还投下了长长的影子,这些影子在深色海面上拉长并扭曲,进一步强化了画面的动态感和紧张氛围,光线的运用不仅增强了画面的立体感和深度,还通过光影的交错,营造出一种既神秘又充满希望的气氛,这种光影处理方式,使得画面不仅仅是视觉上的盛宴,更是一次心灵的洗礼。

四、人物动态:情感与力量的展现

《梅杜萨之筏》中的人物动态是整个作品情感表达的核心,画家通过精细入微的笔触和精准的人物姿态刻画,展现了幸存者们在极端环境下的各种情绪反应,有的人在绝望中挣扎,有的人在试图抓住任何可能的救生之物,还有的人则面露惊恐或绝望的表情,这些人物动态不仅描绘了海难后的真实场景,更深刻地传达了人类在自然面前的渺小与无助,以及面对绝境时所展现出的顽强生命力,特别是那位高举双手、似乎在祈求救援的形象,成为了整幅画作的灵魂所在,象征着人类对生存的渴望和对未来的希望。

《梅杜萨之筏》不仅是席里柯个人艺术生涯的高峰之作,也是浪漫主义绘画风格的典范,它通过独特的构图布局、巧妙的色彩与光影运用、以及深刻的人物动态描绘,成功地将观众带入了一个充满戏剧性、情感丰富且富有象征意义的世界,这幅画作不仅是对海难事件的记录,更是对人类精神力量和自然力量之间冲突与和解的深刻探讨,它以艺术的形式,传达了浪漫主义对于个体情感、自然力量以及人类不屈精神的崇高赞美。

《梅杜萨之筏》不仅是一幅杰出的绘画作品,更是浪漫主义时期艺术追求自由表达、情感宣泄和个性解放的生动体现,它通过精湛的构图技巧和深刻的主题思想,跨越时空界限,继续触动着每一个观者的心灵。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...