徐悲鸿是中国现代艺术史上的重要人物,他的晚年情缘与时代跨越令人感慨。在艺术创作上,他坚持传统与现代相结合,创作了大量具有时代特色的作品,如《徯我后》等,展现了他对民族命运的深切关注和艺术创新的勇气。在个人生活上,徐悲鸿与廖静文女士的婚姻成为他晚年生活的重要部分,他们的爱情故事和相互扶持的岁月,为后人留下了宝贵的情感财富。徐悲鸿也经历了时代的变迁和社会的动荡,他的艺术创作和人生经历都深刻地反映了那个时代的特征和变迁。他的晚年情缘和时代跨越,不仅是他个人的故事,也是中国现代艺术史和时代变迁的缩影。

在20世纪的中国艺术界,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是杰出的画家、教育家,更是中国现代美术的奠基者之一,在徐悲鸿晚年,一段跨越年龄的爱情故事如同他笔下的《田横五百士》一样,震撼了整个社会,那就是他90多岁时迎娶了年仅19岁的廖静文,这段婚姻不仅是对传统观念的挑战,也是对个人情感自由与时代变迁的深刻反映。

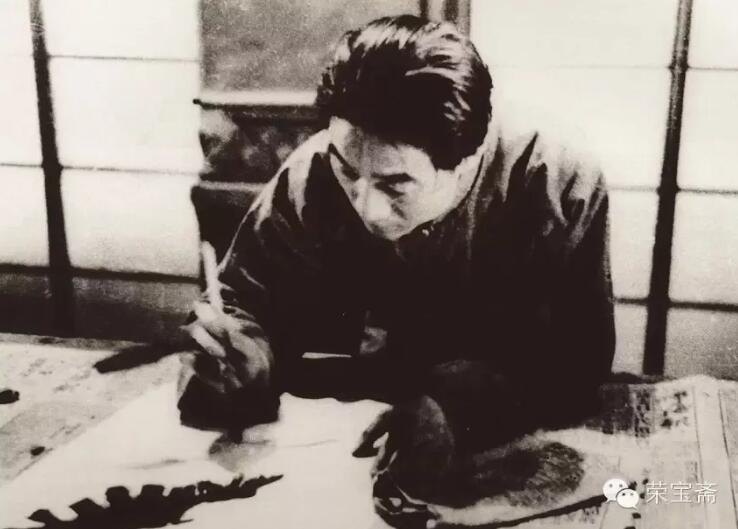

艺术巨匠的晚年时光

1949年,新中国成立后,徐悲鸿被任命为中央美术学院首任院长,他的艺术生涯达到了新的高峰,随着岁月的流逝,这位艺术巨匠也步入了人生的暮年,1949年时,徐悲鸿已年近70,虽然身体尚健,但内心难免有孤独之感,他的前半生致力于艺术创作与教育,婚姻生活却几经波折,与第一任妻子蒋碧薇的分离,让他在个人情感上留下了深刻的伤痕。

廖静文的青春初遇

廖静文,一个出生于1931年的年轻女子,自幼便对艺术充满热爱,1949年,正值青春年华的她考入了北京辅仁大学美术系,并因缘际会下结识了徐悲鸿,初见时,廖静文被徐悲鸿的才华与人格魅力深深吸引,而徐悲鸿也被这位年轻女孩的纯真与对艺术的执着所打动,在廖静文的眼中,徐悲鸿不仅是位大师,更是一位慈祥的长者,她的出现为徐悲鸿的晚年生活带来了新的色彩。

爱情与争议

1953年,当徐悲鸿已90多岁高龄时,他与廖静文的恋情公开了,这一消息迅速在社会上引起了轩然大波,在那个年代,年龄相差如此之大的婚姻被视为不合时宜,甚至有人认为这是对传统伦理的挑战,面对外界的质疑与不解,徐悲鸿与廖静文选择了坚持自己的选择,他们相信,真爱无关年龄,只关乎心灵的契合。

徐悲鸿在给廖静文的信中写道:“我虽年老体衰,但心犹未老,你的出现让我重新感受到了生活的意义。”这份真挚的情感超越了世俗的眼光,成为了他们共同抵御外界风雨的坚固盾牌。

婚姻与共度时光

1954年,徐悲鸿与廖静文正式结婚,这段婚姻不仅为徐悲鸿带来了晚年的幸福,也让他在艺术创作上焕发了新的活力,婚后,廖静文不仅是徐悲鸿生活上的伴侣,更是他艺术上的得力助手,她协助整理徐悲鸿的画作、文献,并参与了许多艺术展览的策划工作,在廖静文的陪伴下,徐悲鸿的艺术生涯得以延续并影响了一代又一代的艺术家。

这段婚姻并非没有挑战,随着徐悲鸿的身体日渐衰弱,两人不得不面对更多的生活压力和健康问题,但正是这些共同的经历,让他们之间的感情更加深厚,他们一起度过了许多难忘的日子,无论是艺术上的探讨还是生活中的琐碎小事,都成为了他们共同记忆中宝贵的部分。

时代背景下的个人选择

徐悲鸿与廖静文的婚姻故事,不仅仅是一段个人情感的记录,更是时代变迁的缩影,20世纪50年代的中国正处于社会变革的关键时期,人们的观念逐渐开放,但传统观念的束缚依然存在,徐悲鸿与廖静文的结合,无疑是对这种束缚的一种突破,他们的故事激励了无数人去追求自己的幸福,无论是在哪个年龄阶段。

艺术传承与影响

徐悲鸿与廖静文的结合不仅是个人的幸福选择,也对中国美术界产生了深远的影响,廖静文在婚后不仅继续了自己的学业和事业,更是在徐悲鸿去世后接过了他的接力棒,致力于中国美术教育的发展和艺术品的保护工作,她成立了“徐悲鸿基金会”,致力于推广和传承徐悲鸿的艺术理念和精神。

徐悲鸿与廖静文的故事告诉我们:真爱无界,年龄不是衡量爱情价值的标准,在他们的身上,我们看到了对爱情的执着追求和对个人幸福的勇敢捍卫,尽管他们的婚姻在当时引起了诸多争议和不解,但历史证明了他们的选择是正确的——真爱能够超越一切障碍和限制,当我们再次回顾这段历史时,更多的是被他们之间那份纯粹而坚定的情感所感动,它不仅是对个人幸福的追求,也是对时代变迁中人性光辉的一次见证。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...