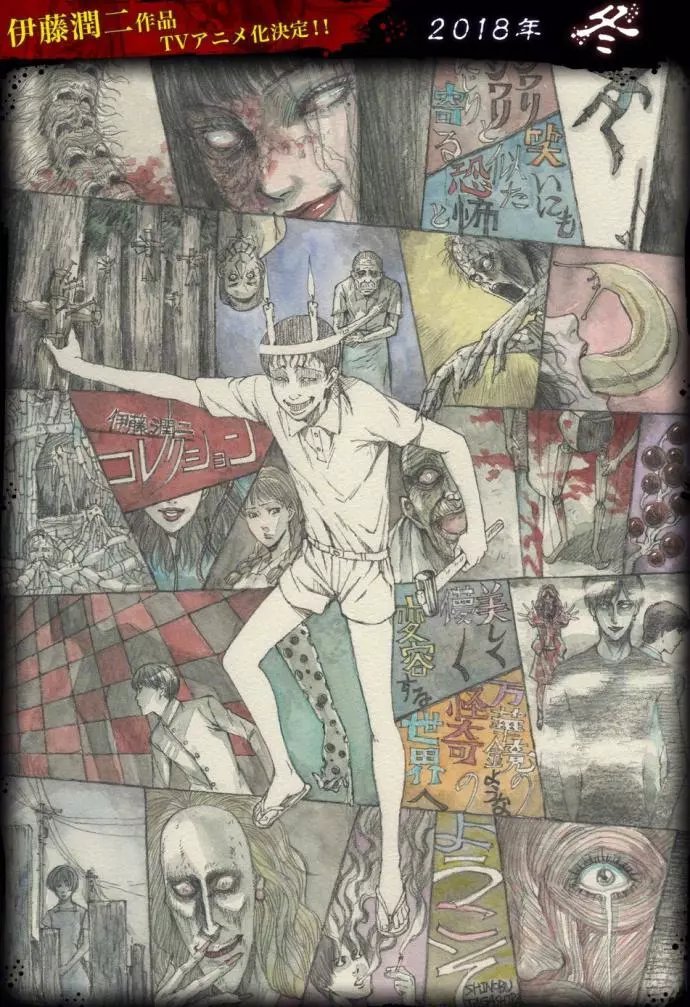

恐怖画,是许多人在童年时期难以忘怀的阴影之一,尤其是对于一二三年级的小学生来说。这些画作往往以恐怖、诡异、血腥等元素为特点,给孩子们的内心留下了深刻的印象。,,在过去的几十年里,一些经典的恐怖画作如《午夜凶铃》、《咒乐园》等,都曾让无数孩子晚上不敢独自入睡,甚至在白天也心有余悸。这些画作不仅在视觉上给人以冲击,更在心理上留下了难以磨灭的痕迹。,,虽然随着年龄的增长,人们的心理承受能力逐渐增强,但这些恐怖画作仍然在一些人心中留下了不可磨灭的印记。它们不仅是一种艺术形式,更是一种社会现象,反映了人们对未知、对死亡的恐惧和好奇。,,对于这些恐怖画作,我们应该以更加理性和成熟的态度来面对,既要欣赏其艺术价值,也要注意其可能对儿童心理造成的影响。社会和学校也应该加强对儿童的心理健康教育,帮助他们建立正确的价值观和世界观,以更好地应对生活中的各种挑战。

在每个人的成长过程中,总有一些记忆如同夜幕中的幽灵,不时地浮现于脑海,成为难以忘怀的“恐怖”片段,对于一二三年级的小学生而言,那些看似简单无害的画作,却往往在不经意间编织出一段段令人毛骨悚然的恐怖故事,就让我们一同揭开这些“恐怖画”的神秘面纱,探寻它们背后隐藏的童年阴影。

1. 午夜钟声的回响——《午夜12点的秘密》

这幅画作出自一位二年级的小学生之手,画面上是一个空旷的街道,只有一座老旧钟楼矗立其中,时针恰好指向12点,最令人不寒而栗的是,钟楼上的窗户半开,一只苍白的手从窗内伸出,仿佛在召唤着什么,小作者在画作背后写道:“每当午夜12点,钟楼里的怪物就会出来玩耍。”这句话虽然简单,却足以让任何一个读到它的人在夜深人静时感到一丝不安。

黑暗中的眼睛——《床底下的秘密》

三年级的小明画了一幅《我的房间》,但画面中的床底下却藏着不为人知的秘密,床底被画得异常宽敞,似乎能容纳一个成年人,而最引人注目的是一双发亮的眼睛,正从黑暗中盯着观众,小明解释说:“我晚上总能感觉到床底下有东西在看我。”这幅画虽然简单粗犷,却巧妙地利用了“未知”和“黑暗”这两个元素,营造出一种压抑和恐惧的氛围。

血色微笑——《教室里的不速之客》

一位一年级的小朋友画了一幅《我的教室》,但教室的一角却多出了一个不和谐的元素——一个戴着红领巾、面带血色微笑的小丑,小丑的眼睛大而空洞,嘴角上扬的弧度让人感到一丝阴森,小朋友在画作旁写道:“小丑晚上会来我们班上唱歌,但他的歌声好可怕。”这幅画以小丑这一经典恐怖元素为载体,通过色彩和表情的夸张处理,成功营造出一种超乎儿童理解范围的恐怖感。

幽灵的晚餐——《餐桌上的不速之客》

一位二年级的小女孩画了一幅《我们家的晚餐》,但画面上除了家人外,还多了一个透明的身影——一个幽灵正坐在餐桌旁,用看不见的手拿起刀叉准备用餐,小女孩在画作背后写道:“每天晚上,我们家都会多一个客人来和我们一起吃饭。”这幅画通过将“幽灵”这一传统恐怖元素融入日常生活场景中,让原本温馨的家庭晚餐变得诡异而恐怖。

消失的楼梯——《通往地下室的路》

三年级的小学生小华画了一幅《我家的房子》,但画面中的楼梯却在接近地下室的地方突然消失,取而代之的是一扇紧闭的门和一串铁链,小华说:“我总感觉楼梯下面有东西,但每次走到那里,楼梯就会消失。”这幅画利用了“消失”和“未知”这两个元素,构建了一个充满悬疑和恐惧的空间。

恐怖画的背后:童年的想象与恐惧

这些看似简单的“恐怖画”,实则反映了儿童时期特有的想象力和对未知世界的恐惧,在这个阶段,孩子们的认知能力和心理发展尚未完全成熟,他们对周围环境的感知更加敏锐和直接,一些日常生活中的细节或想象中的场景,就可能被他们以夸张或扭曲的方式表现出来。

家庭环境、学校氛围以及社会文化等因素也会对孩子的心理产生影响,家长或老师讲述的鬼故事、动画片中的恐怖情节、或是周围人对于某些事物的神秘化描述等,都可能成为孩子们创作“恐怖画”的灵感来源。

如何应对孩子的“恐怖画”

面对孩子的“恐怖画”,家长和老师应采取积极的态度进行引导和解释,要理解孩子的创作动机和背后的心理需求,给予他们足够的关注和安全感;可以通过一起讨论、解释画面内容的方式,帮助孩子理解什么是真实存在的危险和什么是想象中的恐惧;鼓励孩子多接触正面、健康的艺术作品和故事,培养他们正确的价值观和审美观。

这些“恐怖画”虽然让人感到一丝不安,但它们也是孩子们成长过程中不可或缺的一部分,它们不仅反映了孩子们纯真而又复杂的内心世界,也为我们提供了了解他们心理发展轨迹的窗口,随着年龄的增长和认知能力的提升,孩子们会逐渐学会区分现实与想象、理解与接受那些曾经让他们感到恐惧的事物,让我们以一颗包容和理解的心去面对孩子们的“恐怖画”,并陪伴他们一起走过这段充满探索与发现的成长旅程吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...