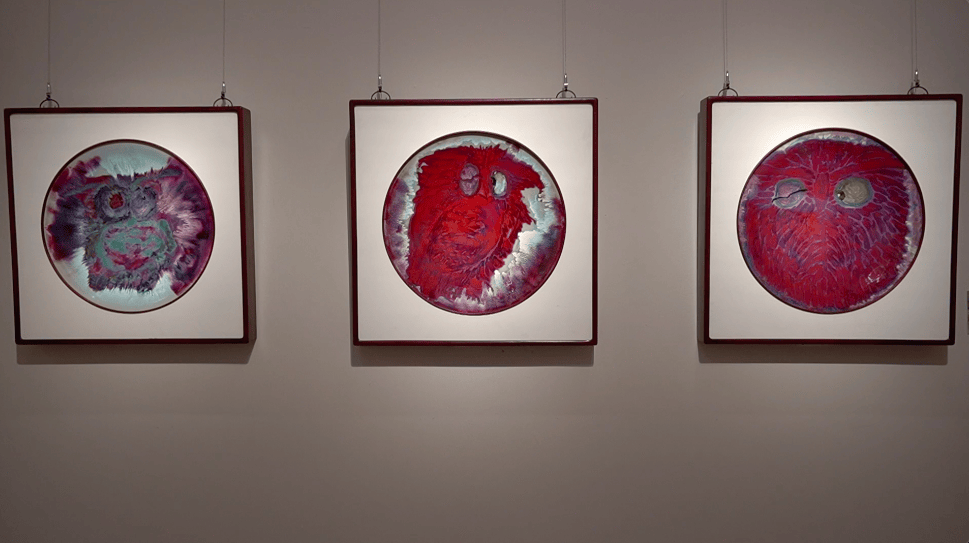

国画,又称中国画,是中国传统绘画的代表,历史悠久,源远流长。它以毛笔、墨、宣纸等为工具,通过水墨、色彩的巧妙运用,以及独特的构图和笔法,展现出中国文化的独特韵味和审美追求。国画不仅承载着中华民族的审美观念和哲学思想,还体现了传统文化的深厚底蕴和艺术家的精神追求。,,在传统与现代的交融中,国画不断发展和创新。它继承了古代的优秀传统,如山水、花鸟、人物等题材的广泛性,以及“写意”、“工笔”等技法的多样性;它也吸收了现代艺术的理念和技法,如抽象、表现、装饰等,使国画在保持传统特色的同时,更加符合现代审美需求和时代精神。,,国画作为中国传统文化的瑰宝,不仅是中国人民的文化遗产,也是世界文化宝库中的重要组成部分。它以其独特的艺术魅力和文化内涵,吸引了无数国内外艺术爱好者的关注和喜爱。

在浩瀚的中华文化长河中,国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了中华民族文化传承与发展的重要载体,它不仅是中国传统文化的瑰宝,更是世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠,究竟什么是国画?它又为何能跨越千年的时光,依然焕发着勃勃生机?本文将从国画的定义、历史渊源、艺术特点、技法表现以及现代发展等几个方面,深入探讨这一古老而常新的艺术形式。

一、国画的定义

国画,又称“中国画”,是以毛笔、墨、宣纸等为主要工具材料,通过勾勒、皴擦、点染等技法,在二维平面上表现自然景观、人物形象、生活场景及主观情感的艺术形式,它讲究“意在笔先”,追求形神兼备、情景交融的审美境界,是中国传统哲学思想、美学观念和人文精神的集中体现。

二、历史渊源

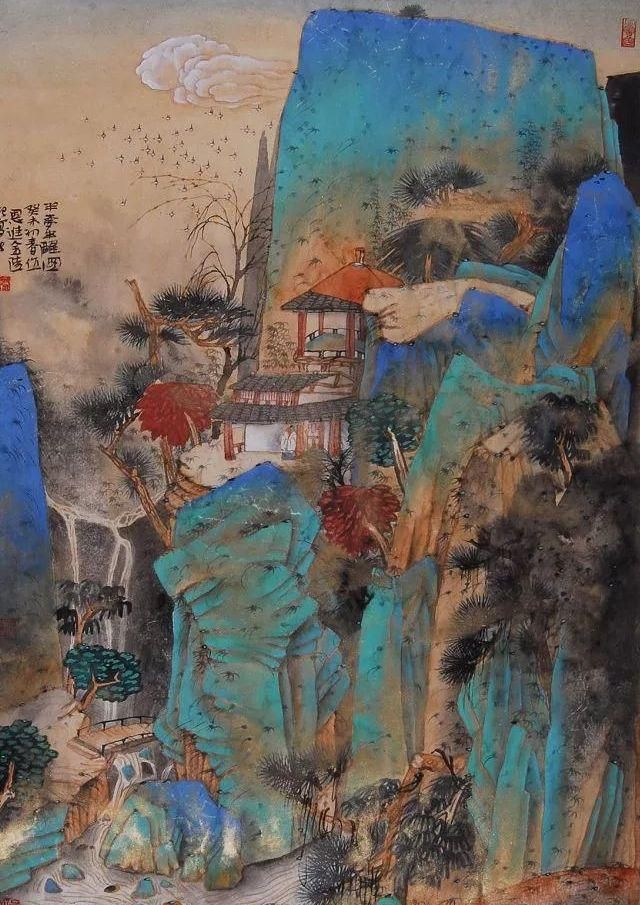

国画的历史可追溯至新石器时代的彩陶纹饰和岩画,但真正意义上的国画雏形,则可上溯至先秦时期的帛画和壁画,至汉代,随着造纸术的发明和普及,以及“书画同源”观念的深入人心,国画逐渐形成了独立的艺术体系,魏晋南北朝时期,文人雅士开始参与绘画创作,国画开始向注重意境表达的方向发展,唐宋时期,国画达到鼎盛,出现了以“吴门四家”(沈周、文徵明、唐寅、仇英)为代表的众多杰出画家,他们的作品不仅技法精湛,而且蕴含了深厚的文化底蕴和人文情怀,元明清及近现代,国画在保持传统精髓的同时,不断吸收外来文化元素,呈现出多元化的发展趋势。

三、艺术特点

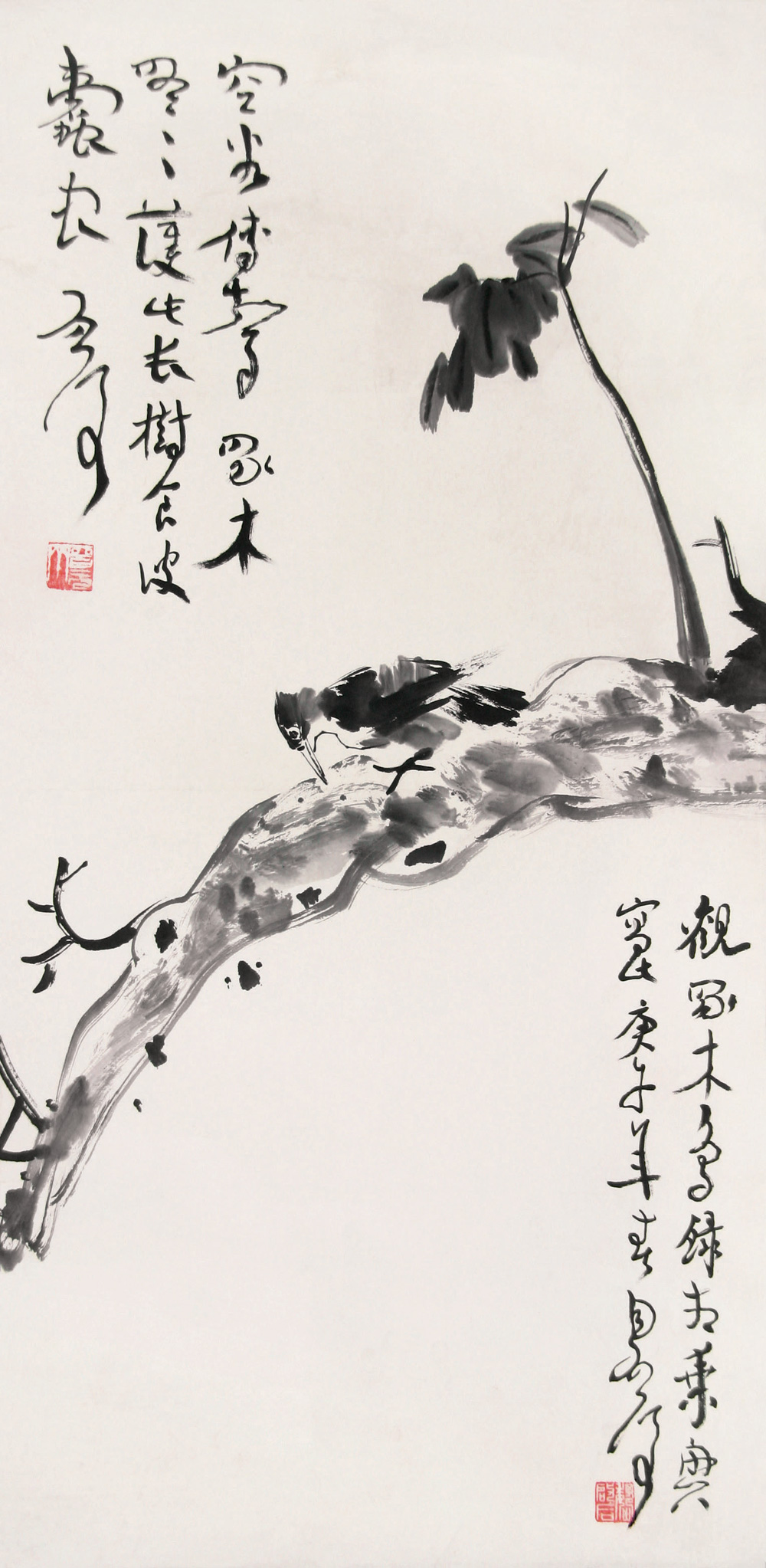

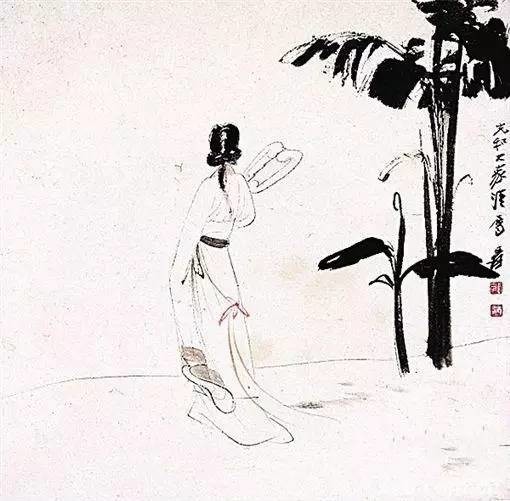

1、注重意境:国画追求“象外之象”、“韵外之致”,强调通过有限的画面传达无限的意境和情感,画家往往不拘泥于物象的形似,而更注重通过笔墨的浓淡干湿、线条的疏密曲直来表现物象的神韵和画家的主观情感。

2、笔墨为上:国画的笔墨技法是其独特性的重要标志,笔法讲究“中锋用笔”、“提按转折”,墨法则追求“五色俱全”(焦、浓、重、淡、清),通过墨色的干湿浓淡变化来表现物象的质感和空间感。

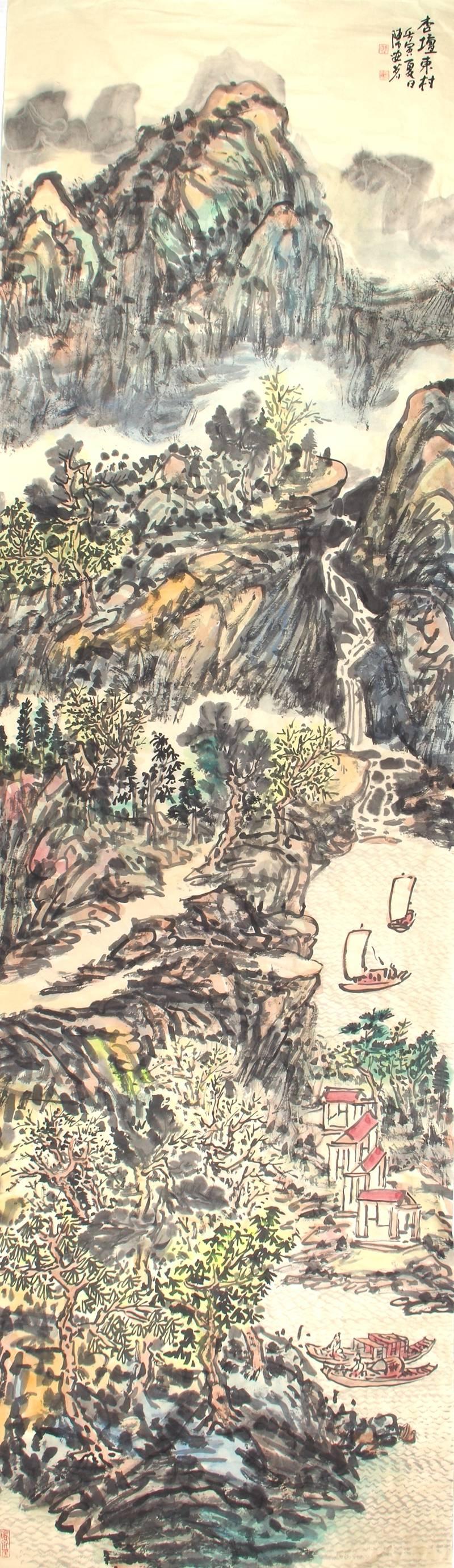

3、构图布局:国画的构图讲求“经营位置”,即“置陈布势”,追求画面构图的平衡和谐与节奏感,无论是山水、花鸟还是人物画,都讲究“远近高低各不同”,以营造出深远而富有层次的空间感。

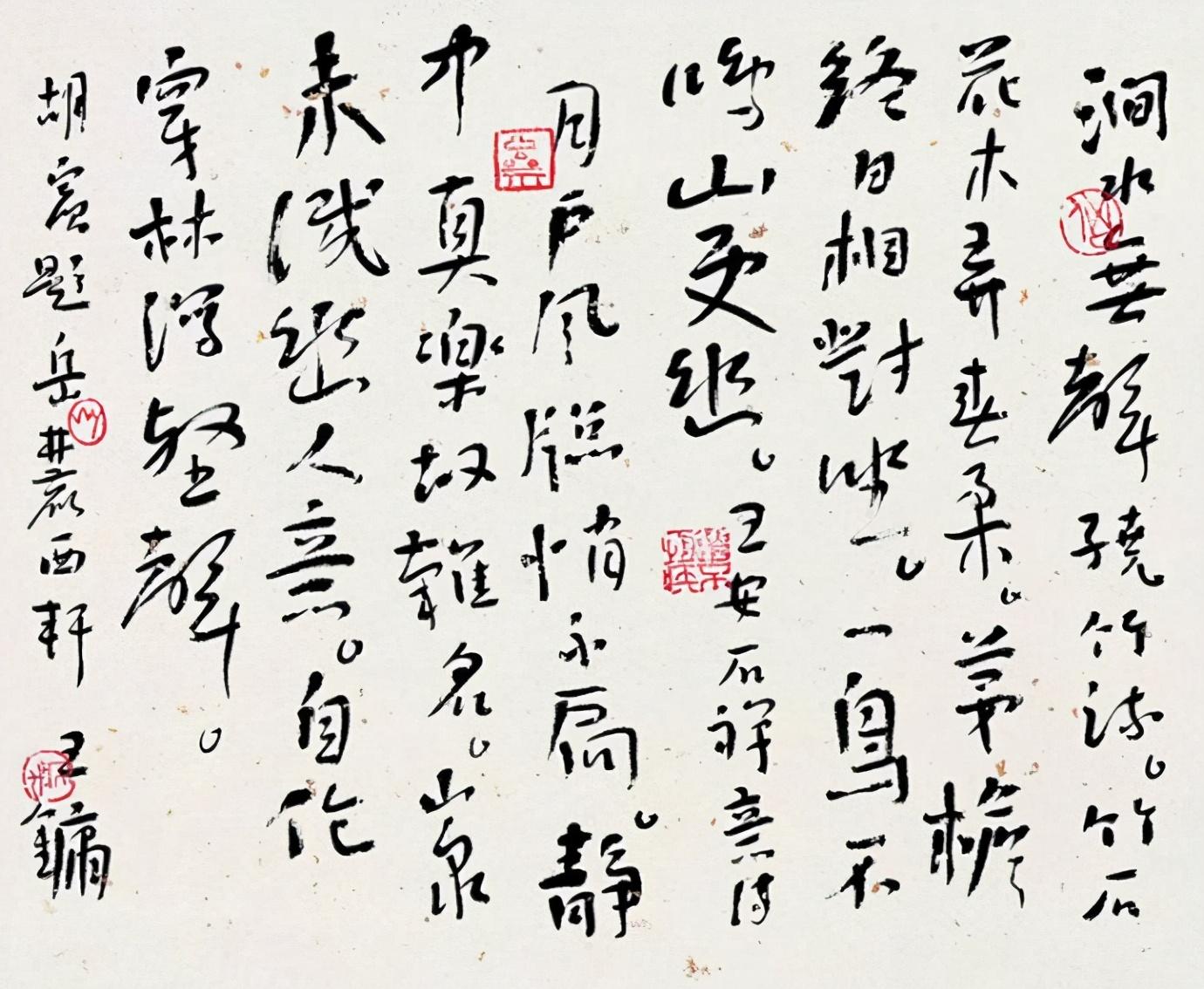

4、诗书画印结合:国画常与诗词、书法、篆刻等艺术形式相结合,形成“四绝”并美的艺术效果,这种综合性的艺术表现形式,不仅丰富了国画的艺术内涵,也体现了中国传统文化中“文以载道”的精神。

四、技法表现

国画的技法丰富多样,主要包括工笔、写意、没骨等几种主要类型,工笔画以细腻入微的笔触和丰富的色彩层次见长,注重细节的刻画和物象的逼真;写意画则追求以简练的笔墨传达物象的神韵和画家的情感,讲究“意到笔不到”;没骨法则是不拘泥于传统的线条勾勒,直接以色彩和墨色点染成画,强调色彩的直接表现力和画面的整体感,还有泼墨、浅绛、青绿等不同技法,各具特色,共同构成了国画技法的多样性。

五、现代发展

进入21世纪以来,随着全球化进程的加速和文化交流的日益频繁,国画也面临着新的挑战与机遇,许多年轻艺术家在继承传统的基础上,积极探索国画的现代转型与创新,如将国画元素融入装置艺术、数字艺术等新兴艺术形式中,使国画焕发新的生命力;国际间对中华文化的兴趣日益增长,为国画的海外传播与交流提供了广阔舞台,国家对传统文化的保护与传承也给予了高度重视,一系列政策措施的出台为国画的保护与发展提供了有力支持。

国画作为中华民族独有的艺术瑰宝,其深厚的文化底蕴、独特的艺术风格和丰富的技法表现,使其在世界艺术之林中独树一帜,它不仅是中华民族文化自信的重要体现,也是连接过去与未来、沟通中国与世界的桥梁,在快速变化的现代社会中,国画以其独特的魅力继续影响着人们的审美观念和文化生活,成为中华民族文化传承与创新的重要力量,我们有理由相信,随着时代的发展和文化的交流互鉴,国画将绽放出更加绚丽多彩的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...