雕塑艺术作品是凝固的时光,它们以静态的形式记录着历史的瞬间,成为与观者永恒的对话。每一件作品都蕴含着创作者的情感与思想,通过形态、材质和空间布局,向人们传达着特定的故事和意义。它们超越了时间和空间的限制,让人们在静默中感受到岁月的流转和文化的积淀。无论是古典的雕塑还是现代的艺术品,都以其独特的魅力吸引着人们的目光,激发着人们的思考和想象。在光影的交错中,雕塑仿佛在诉说着自己的故事,与观者进行着跨越时空的交流。雕塑不仅是艺术的表达,更是文化的传承和历史的见证。

在人类文明的长河中,艺术以其独特的方式记录着历史的变迁、文化的演进和人类情感的波动,雕塑艺术作为最古老且永恒的艺术形式之一,以其独特的三维空间表现力,成为了连接过去与未来、现实与想象的桥梁,雕塑艺术作品,不仅仅是石材、木材或金属的堆砌,它们是思想的结晶,情感的载体,是艺术家对世界、对生命深刻理解的物化体现。

雕塑艺术的起源与演变

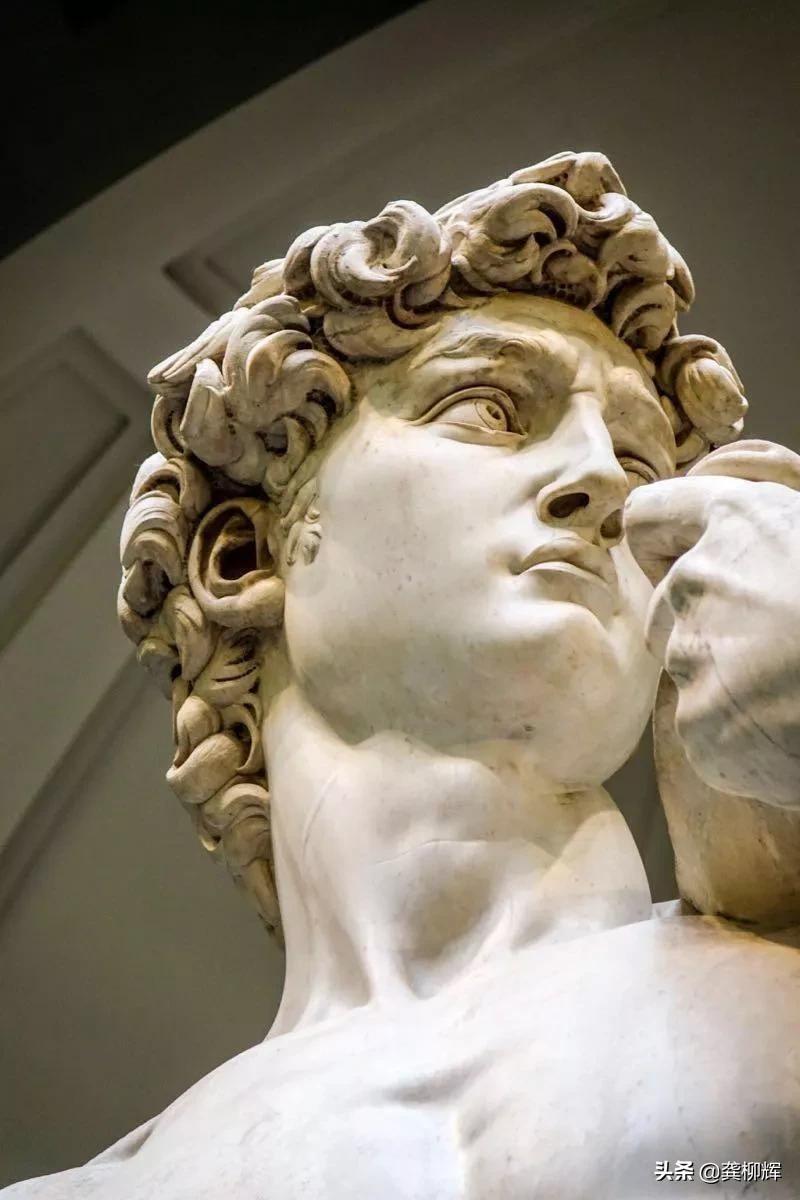

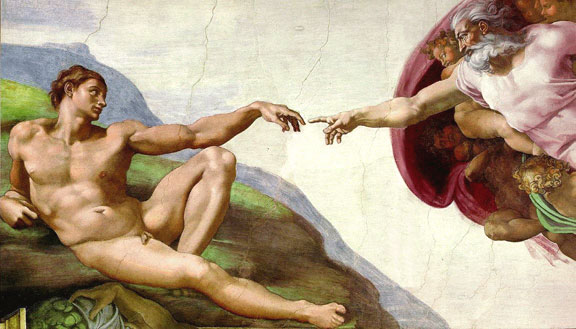

追溯雕塑艺术的起源,我们可以发现其与人类早期的宗教仪式、图腾崇拜紧密相连,在旧石器时代晚期,原始人开始使用简单的石器工具雕刻动物形象,这可以视为雕塑艺术的雏形,随着社会的发展,雕塑从实用品逐渐转变为纯粹的艺术品,其形式和技法也日益丰富多样,从古埃及金字塔前的巨型雕像到古希腊罗马的神话人物雕像,再到文艺复兴时期对人体解剖学精准把握的雕塑作品,雕塑艺术见证了人类审美观念和技术水平的不断提升。

雕塑与文化的交融

雕塑艺术不仅是技术的展现,更是文化的镜像,不同地域、不同时期的文化背景赋予了雕塑独特的风格和内涵,中国雕塑以“形神兼备”著称,从秦兵马俑的雄浑气势到敦煌莫高窟佛像的慈悲安详,无不体现出中华民族对美的追求和对精神世界的深刻理解,而西方雕塑,尤其是古希腊雕塑,强调对人体结构的精确刻画和动态平衡的追求,如《米洛斯的阿芙洛蒂忒》所展现的完美比例和优雅姿态,成为了后世无数艺术家追求的典范。

现代雕塑的多元探索

进入20世纪以来,随着材料科学、技术手段以及观念艺术的兴起,雕塑艺术迎来了前所未有的变革与创新,现代雕塑不再局限于传统的石雕、木雕或铸铜等材质,而是广泛采用废旧物品、自然材料乃至光影、声音等新媒体元素,探索更加广阔的表现空间和审美体验,亚历山大·卡尔德的“流动”雕塑系列,利用金属线创造出轻盈而动态的形态,挑战了传统雕塑的静态观念;而日本艺术家野口勇则将自然元素融入创作,如“流水”雕塑,让自然与艺术在空间中对话。

雕塑与社会的互动

雕塑艺术不仅仅是个人情感的抒发,它还承担着反映社会现实、促进公众参与和思考的重要功能,公共雕塑作为这一趋势的代表,正逐渐成为城市文化的重要组成部分,它们往往被安置在公共空间中,如公园、广场或街道旁,旨在通过艺术作品与公众的直接互动,激发人们对社会问题的思考和讨论,美国艺术家理查德·塞拉的作品《单轨》,以其简洁而有力的形式挑战了城市空间的传统布局,引发了关于公共空间与个人隐私之间关系的广泛讨论。

雕塑艺术的教育意义

除了审美价值和社会功能外,雕塑艺术还具有重要的教育意义,它不仅能够培养人们的空间感知能力、审美能力和创造力,还能促进跨学科知识的融合,在许多学校和艺术教育机构中,雕塑课程被视为培养学生动手实践能力、创新思维和艺术素养的重要途径,通过雕塑创作的过程,学生不仅能够学习到材料的选择与处理、形态的构建与表达等专业技能,更重要的是能够学会如何通过艺术的方式去观察世界、理解世界并表达自己的思想情感。

未来展望:科技与雕塑的融合

随着科技的发展,特别是数字技术、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等新技术的出现,为雕塑艺术带来了新的可能性和挑战,未来的雕塑艺术或许将更加依赖于数字技术进行创作、展示和传播,实现传统与现代、虚拟与现实的深度融合,这种融合不仅会拓宽雕塑的表现形式和边界,也将为观众提供更加丰富、沉浸式的观赏体验,通过AR技术,观众可以在手机或平板上“触摸”并“感受”到远在千里之外的雕塑作品,实现跨越时空的艺术交流。

雕塑艺术作品是凝固的时光,它们以独特的方式记录着人类文明的足迹,反映着不同文化背景下的审美追求和社会变迁,从古至今,无论是传统材质的精湛工艺还是现代技术的创新应用,雕塑始终以其独特的魅力吸引着人们的目光,激发着人们的思考和想象,在这个快速变化的时代里,雕塑艺术不仅没有褪色,反而以更加多元、开放的面貌继续其永恒的对话——与过去对话、与现在对话、与未来对话。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...