中国书法史是一部千年的笔墨艺术史,其发展历程可追溯至先秦时期的甲骨文、金文。秦汉时期,小篆和隶书逐渐成熟,成为官方和民间书写的标准字体。魏晋南北朝时期,书法艺术进入了一个新的高峰,出现了“二王”等书法大家,草书、行书等新书体也在此期间形成。唐代是书法艺术的鼎盛时期,楷书达到了前所未有的高度,颜真卿、柳公权等书法家留下了不朽的经典之作。宋代以后,书法艺术逐渐走向个性化、自由化,出现了“宋四家”等名家,元明清三代书法家在继承传统的基础上不断创新,形成了各自独特的风格。近现代以来,书法艺术继续发展,不仅在技法上有所创新,更在文化内涵和审美观念上实现了新的突破。中国书法史是一部韵味无穷的笔墨艺术史,它不仅记录了中华民族的文化传承和审美追求,也展现了人类对美的不断探索和追求。

中国书法,作为中华民族独特的艺术形式,承载着千年的文化底蕴与审美追求,是中华文明不可或缺的瑰宝,它不仅是一种文字的书写艺术,更是情感表达、哲学思考与审美体验的载体,本文将对中国书法史进行简要的回顾与阐述,从先秦的萌芽期到近现代的多元化发展,探索这一艺术形式如何随着时代变迁而不断演进,并成为世界文化宝库中的一颗璀璨明珠。

一、先秦至秦汉:书法艺术的萌芽与初步发展

中国书法的起源可追溯至先秦时期,那时甲骨文、金文等文字形式已初具规模,甲骨文刻于龟甲兽骨之上,其笔画劲健有力,结构生动多变,反映了早期书写的朴素美与实用性,随后,青铜器上的金文逐渐发展成熟,其笔画圆润流畅,布局严谨,体现了早期书法的艺术性。

秦始皇统一六国后,推行“书同文、车同轨”,小篆成为官方标准字体,其笔画匀称、结构规整,标志着书法艺术进入了一个新的发展阶段,汉朝时期,随着简牍的广泛使用,隶书应运而生,它打破了小篆的严谨格局,笔画由圆转方,更加自由灵动,为后续书法的发展奠定了基础。

二、魏晋南北朝:书法的自觉与个性彰显

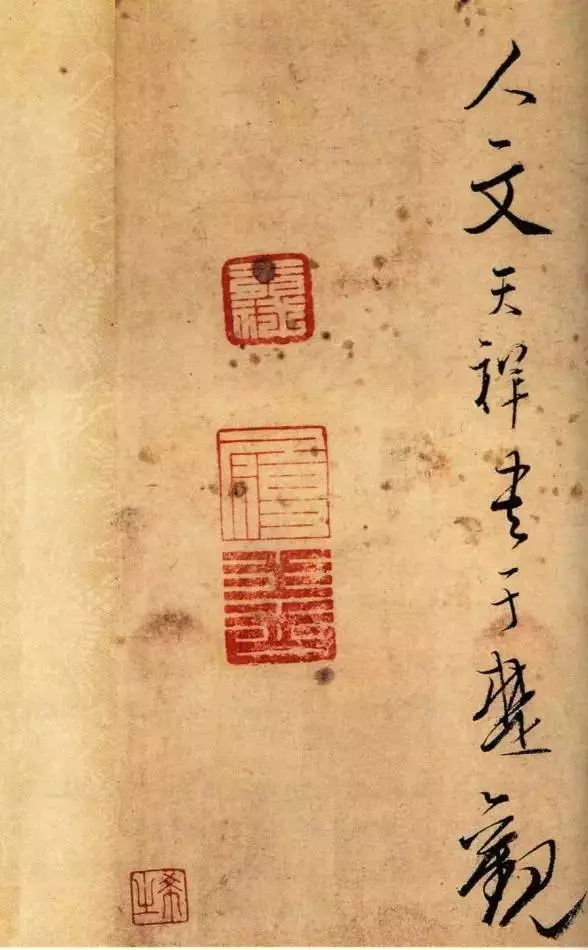

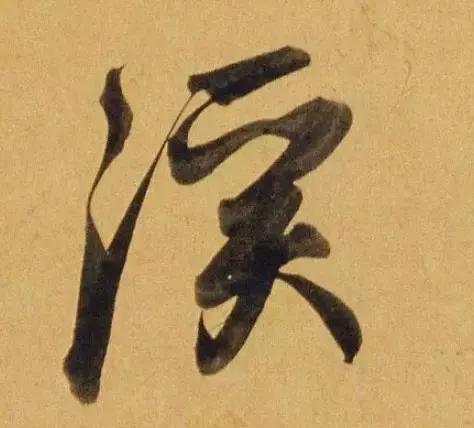

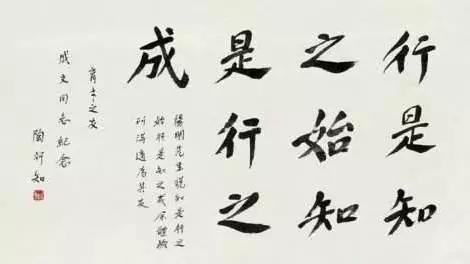

魏晋南北朝时期,社会动荡不安,但思想文化却异常活跃,书法艺术在这一时期也迎来了自觉的时代,士人阶层对书法的热爱与追求,使得书法从实用走向了艺术的高度,这一时期的代表人物有钟繇、王羲之等,王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其行云流水般的笔触、自然天成的章法,展现了魏晋风度的自由与超脱。

这一时期的书法风格多样,不仅有王羲之的妍美流畅,还有北魏碑刻的雄强厚重,如《张猛龙碑》、《龙门二十品》等,体现了南北文化的交流与融合。

三、隋唐五代:书法艺术的鼎盛与创新

隋唐时期,国家统一,经济繁荣,文化昌盛,书法艺术达到了前所未有的高度,隋朝虽短,但其在书法上的贡献不容忽视,如智永的《真草千字文》融合了二王(王羲之、王献之)的笔法,为唐代书法的发展奠定了基础。

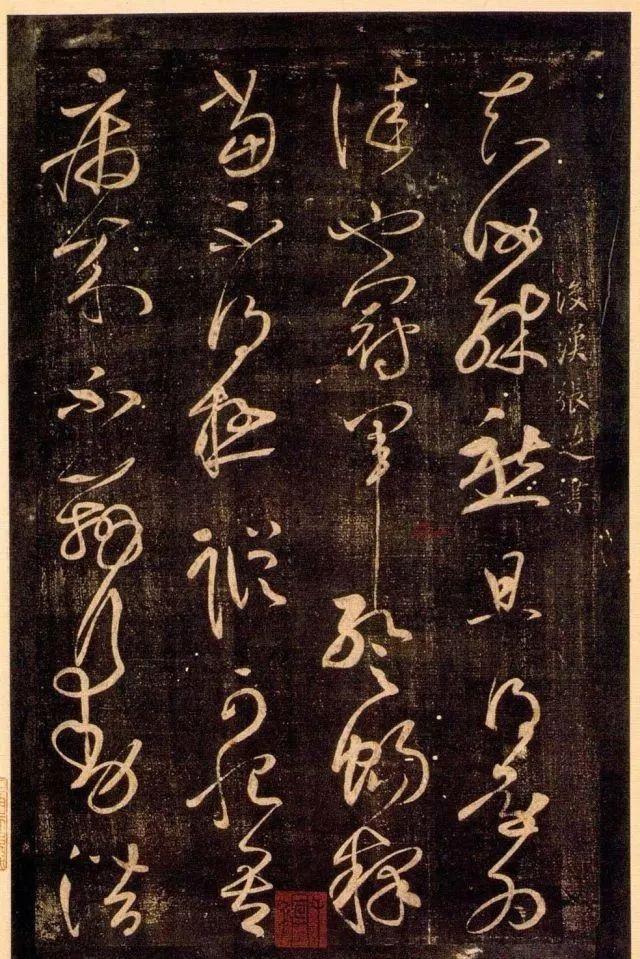

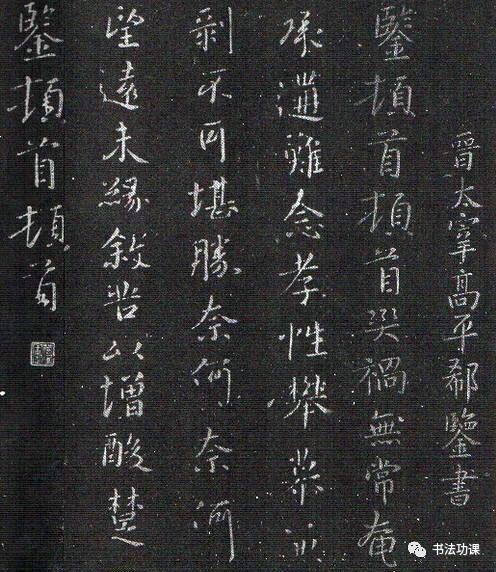

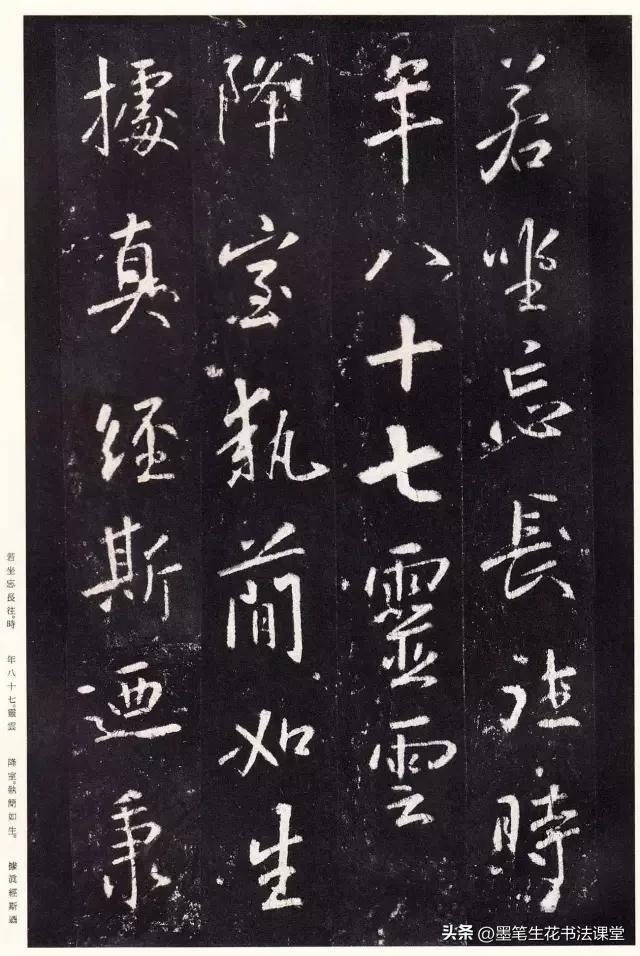

唐朝是书法艺术的鼎盛时期,出现了以欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权为代表的众多大家,欧阳询的楷书严谨工整,虞世南的行书温润圆融,褚遂良的楷书则融合了隶书的韵味;颜真卿的《颜勤礼碑》雄浑博大,柳公权的《玄秘塔碑》则以骨力劲健著称,草书在唐朝也得到了长足发展,张旭、怀素的草书作品如龙飞凤舞,展现了书法的狂放之美。

五代时期,战乱频繁,但书法艺术并未因此衰落,反而呈现出个性化的趋势,如杨凝式的行草融合了二王的流畅与颜鲁公的雄浑。

四、宋元明清:书法艺术的深化与多元化

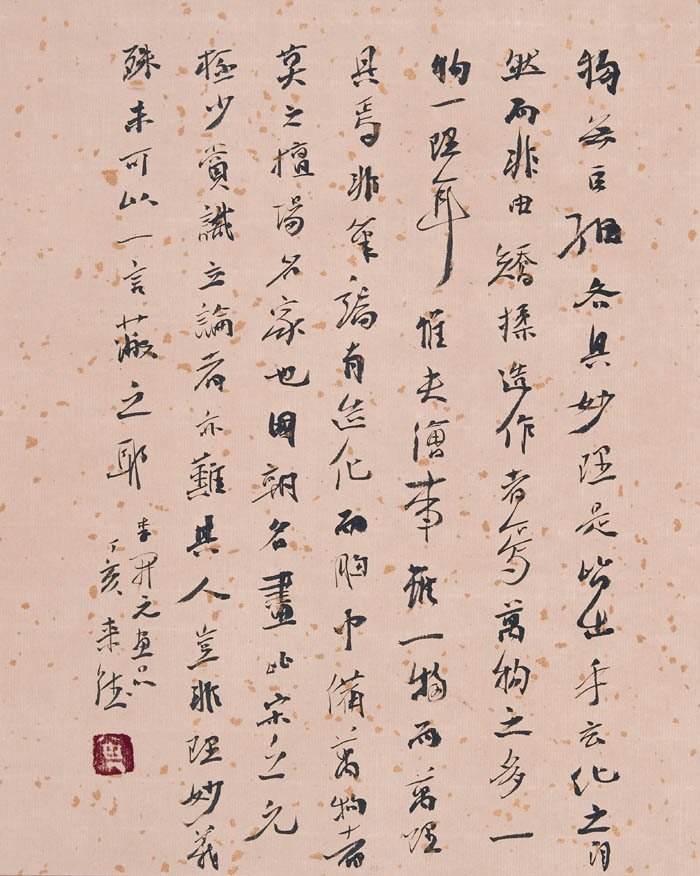

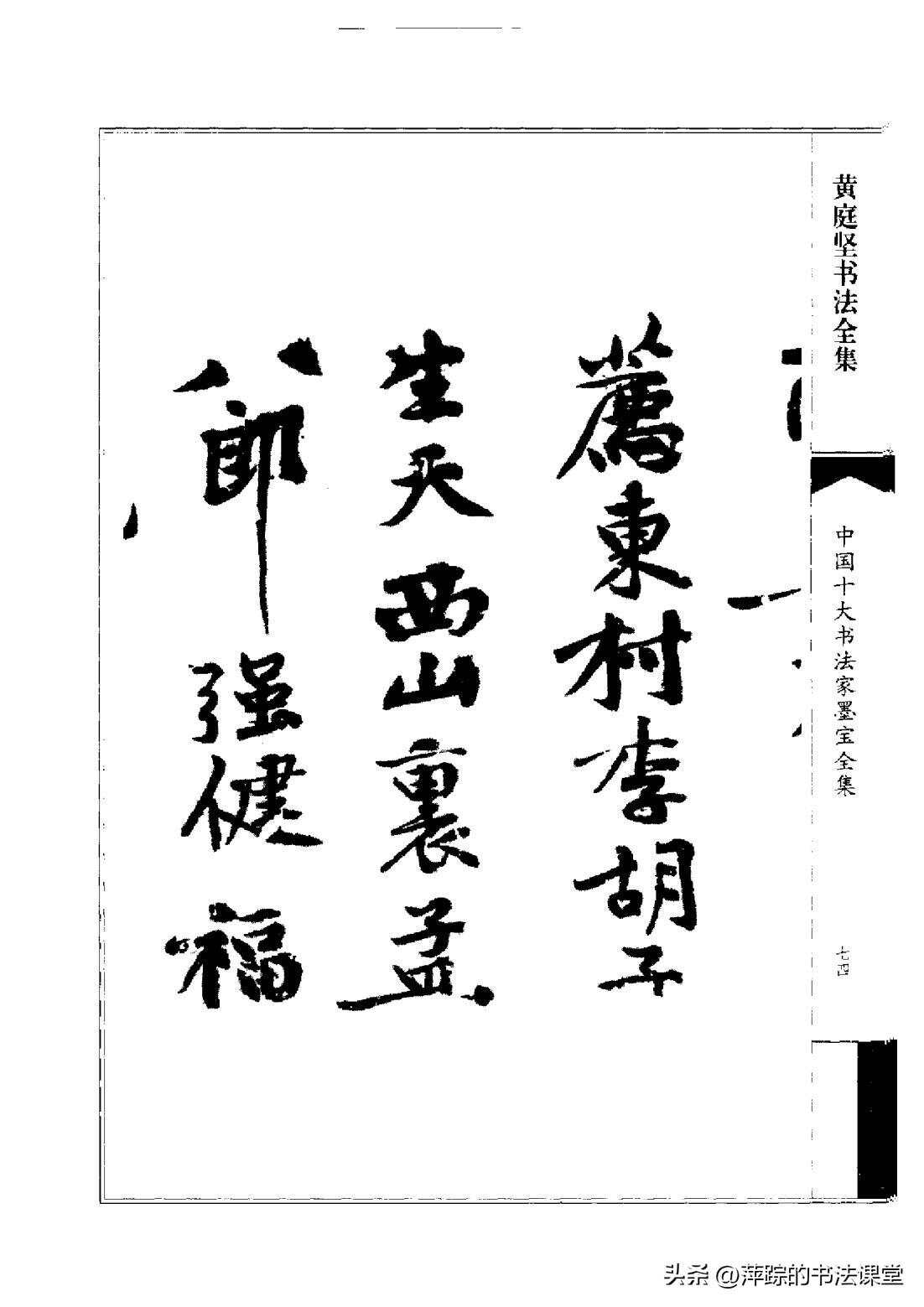

宋代以后,随着印刷术的普及和文人画的兴起,书法艺术更加注重个人情感与意境的表达,宋代书法以“尚意”为主流,苏轼、黄庭坚、米芾等人的作品体现了这一时期的审美取向,元代书法则受赵孟頫的影响较大,其作品既继承传统又融入个人风格,推动了书法艺术的进一步发展。

明代是书法艺术多元化发展的时期,不仅有董其昌、文徵明等人的温婉秀丽之作,也有徐渭、祝枝山等人的狂放不羁之风,清代则出现了“碑学”的兴起,包世臣、康有为等人对北魏碑刻的推崇,使得书法艺术在继承传统的同时又融入了新的元素,晚清至民国时期,随着西方文化的传入和近代教育的兴起,书法艺术呈现出更加开放和多元的面貌。

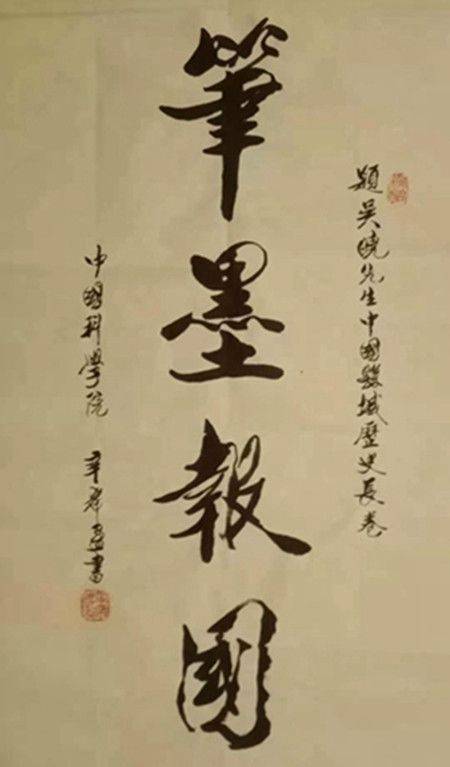

五、近现代:传统与现代的交融与创新

近现代以来,中国社会经历了翻天覆地的变化,书法艺术也在传统与现代的交融中不断探索与创新,传统书法的精髓被许多书法家所传承和发扬光大;随着西方艺术观念的引入和现代科技的发展(如电子书写的出现),书法艺术也面临着新的挑战和机遇,许多书法家尝试将传统技法与现代审美相结合,创作出既具传统韵味又不失时代特色的作品,国际间的文化交流也为中国书法提供了更广阔的发展空间。

中国书法史是一部波澜壮阔的艺术发展史,它见证了中华民族的文化自信与审美追求,从古至今,无数书法家以笔为媒,以墨为介,在宣纸上留下了不朽的篇章,无论是甲骨文的古朴、小篆的规整、行草的流畅还是碑学的雄强……每一种风格都承载着那个时代的文化气息与精神风貌,在快速发展的现代社会中,中国书法依然以其独特的魅力吸引着无数人的目光与心灵,中国书法将继续在传统与现代的交汇点上绽放新的光彩。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...