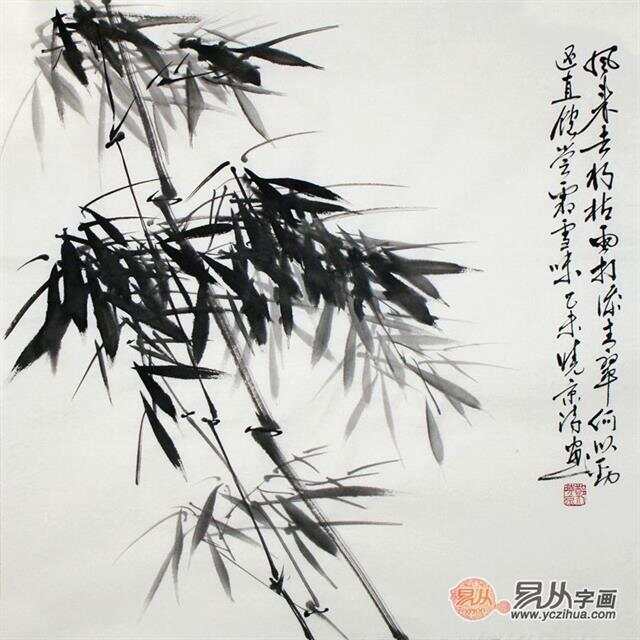

竹影清风,是国画中一种独特的艺术表现手法,通过墨色的浓淡、干湿、轻重等变化,将竹子的形态、质感、神韵等特征生动地呈现在宣纸上。在国画中,竹子常常被赋予高洁、坚韧、清雅等象征意义,成为文人墨客抒发情感、表达志向的重要题材。,,竹影清风的国画作品,往往以淡墨轻描的笔触,勾勒出竹叶的轻盈与飘逸,再以浓墨重彩的笔触,描绘出竹干的挺拔与坚韧。画面中,竹影婆娑,清风徐来,仿佛能听到竹叶的沙沙声和微风的轻拂声,营造出一种宁静而高远的意境。,,这种艺术形式不仅展现了竹子的自然美,更体现了中国传统文化中“天人合一”的哲学思想,以及文人墨客对自然、对生活的热爱和追求。

在中国传统文化的浩瀚长河中,竹子不仅是一种自然界的植物,更是一种文化符号,象征着坚韧不拔、高风亮节的精神品质,而将这种精神以艺术的形式展现出来的,莫过于竹子国画,一幅幅精美的竹子国画,不仅展现了画家们高超的技艺,更传递了中国人对竹子这一自然之友的深厚情感和独特审美。

竹子国画的艺术魅力

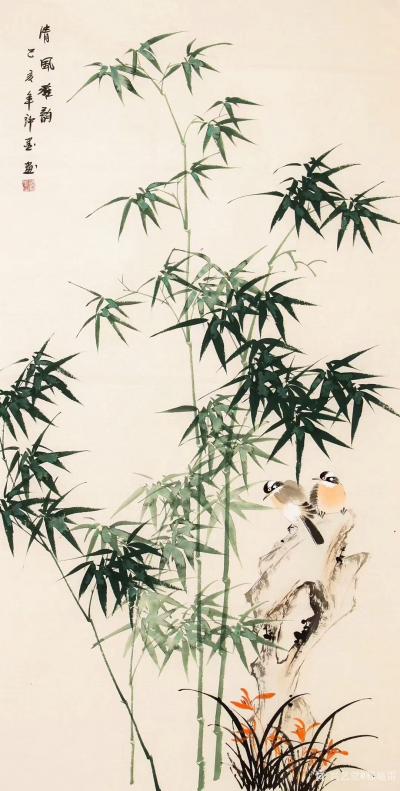

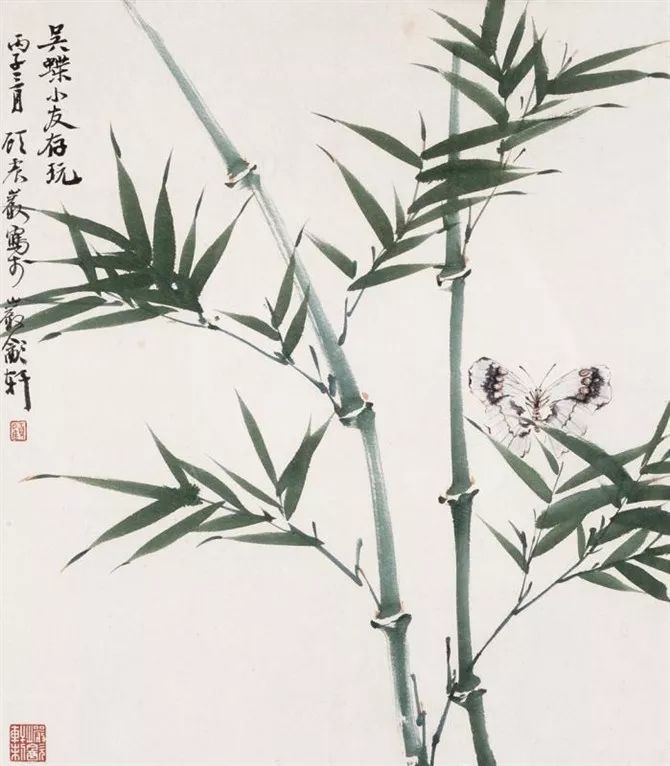

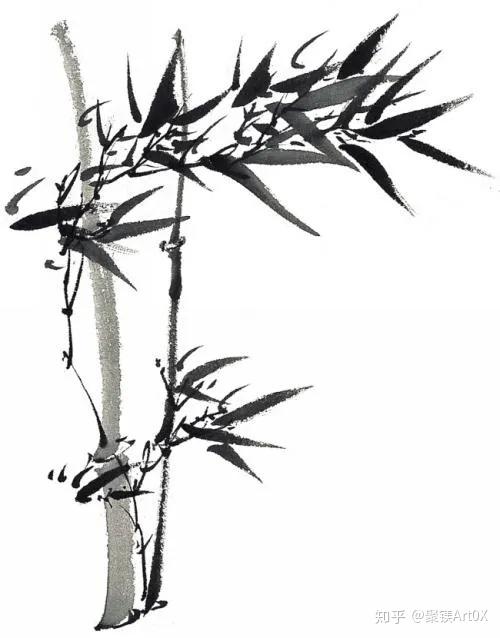

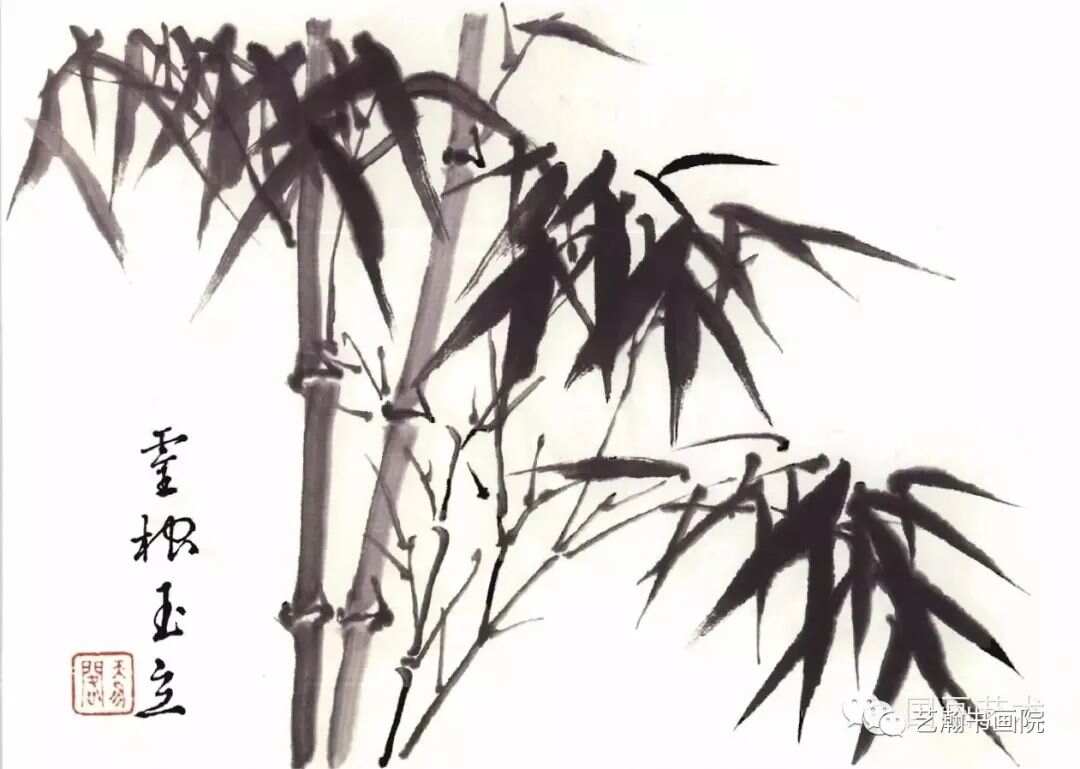

走进国画的世界,竹子常常是画家们钟爱的题材之一,无论是工笔细描还是写意挥洒,竹子国画总能以其独特的艺术魅力吸引着人们的目光,在画中,竹叶轻盈飘逸,竹竿挺拔有力,仿佛能听到那风吹过竹林时发出的沙沙声,感受到那份来自自然的清新与宁静。

经典之作的赏析

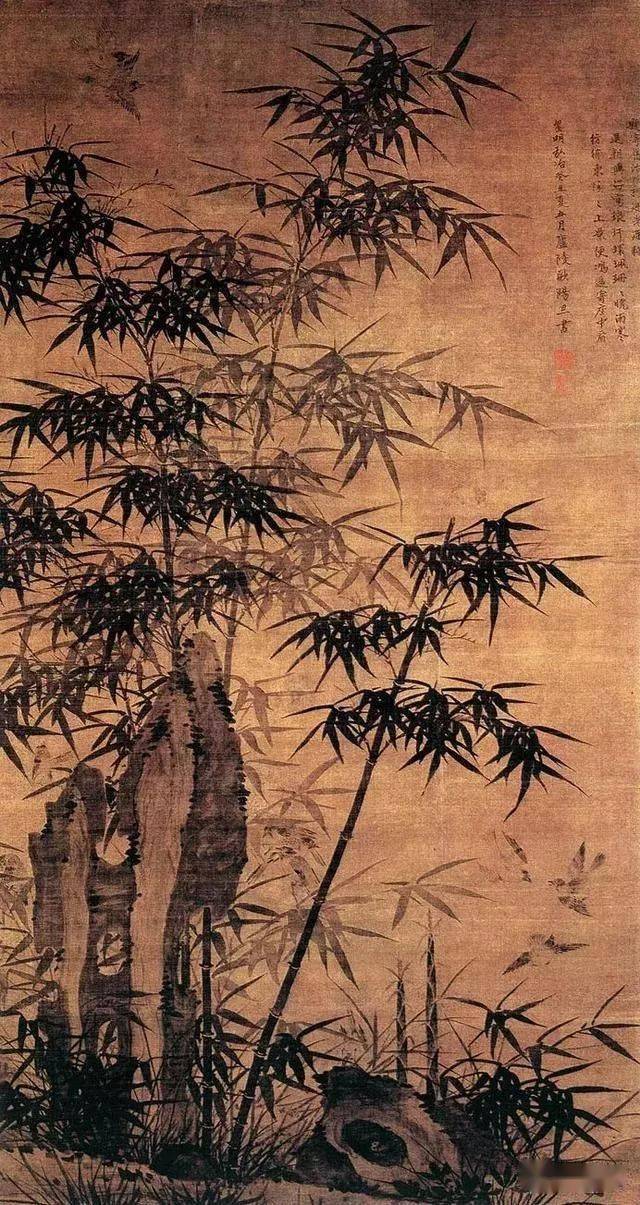

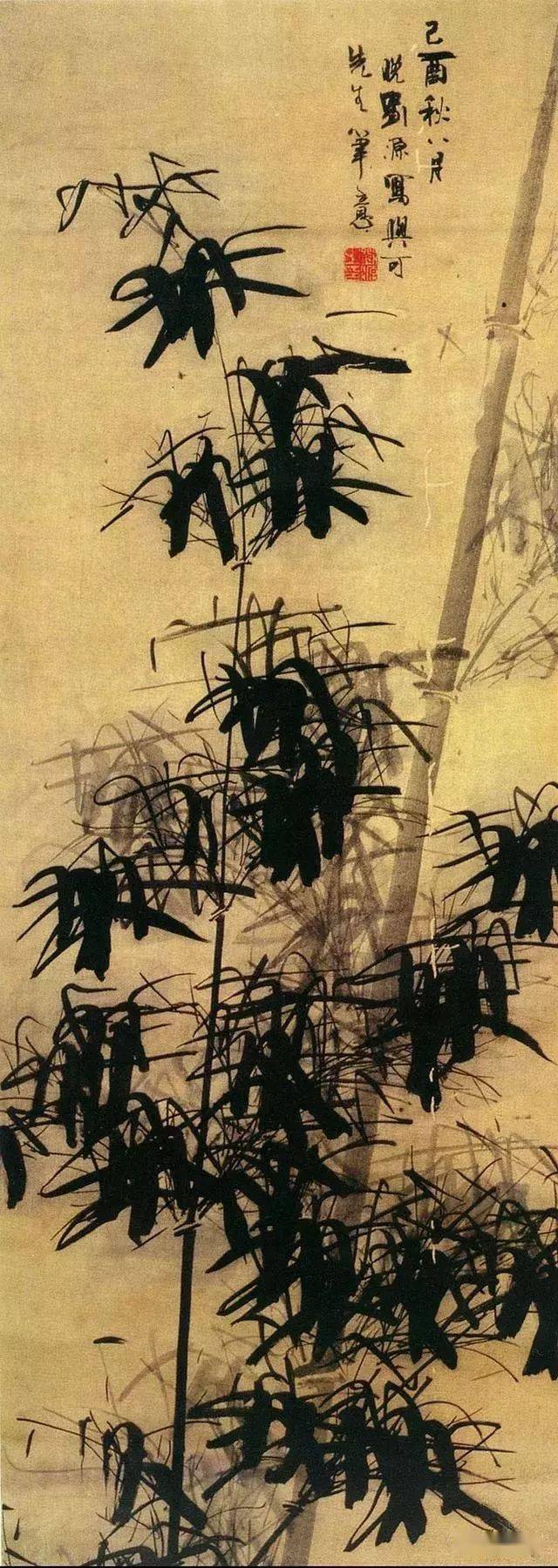

提到竹子国画,不得不提的便是郑板桥的《墨竹图》,这幅画以墨色为主,仅用淡墨和浓墨的巧妙搭配,便将竹子的形态、神韵表现得淋漓尽致,画面中的竹叶轻盈灵动,仿佛在微风中轻轻摇曳;竹竿则以书法般的笔触勾勒而出,既有力度又不失柔美,整幅画作虽无色彩,却能让人感受到一种超脱尘世的清高与雅致。

除了郑板桥的《墨竹图》,还有许多其他经典之作也值得一提,如清代画家石涛的《竹石图》,画面中竹石相依,竹叶与石面相互映衬,既展现了竹子的高洁,又体现了石之坚韧,两者相得益彰,给人以深刻的视觉与心灵震撼。

竹子国画的创作技法

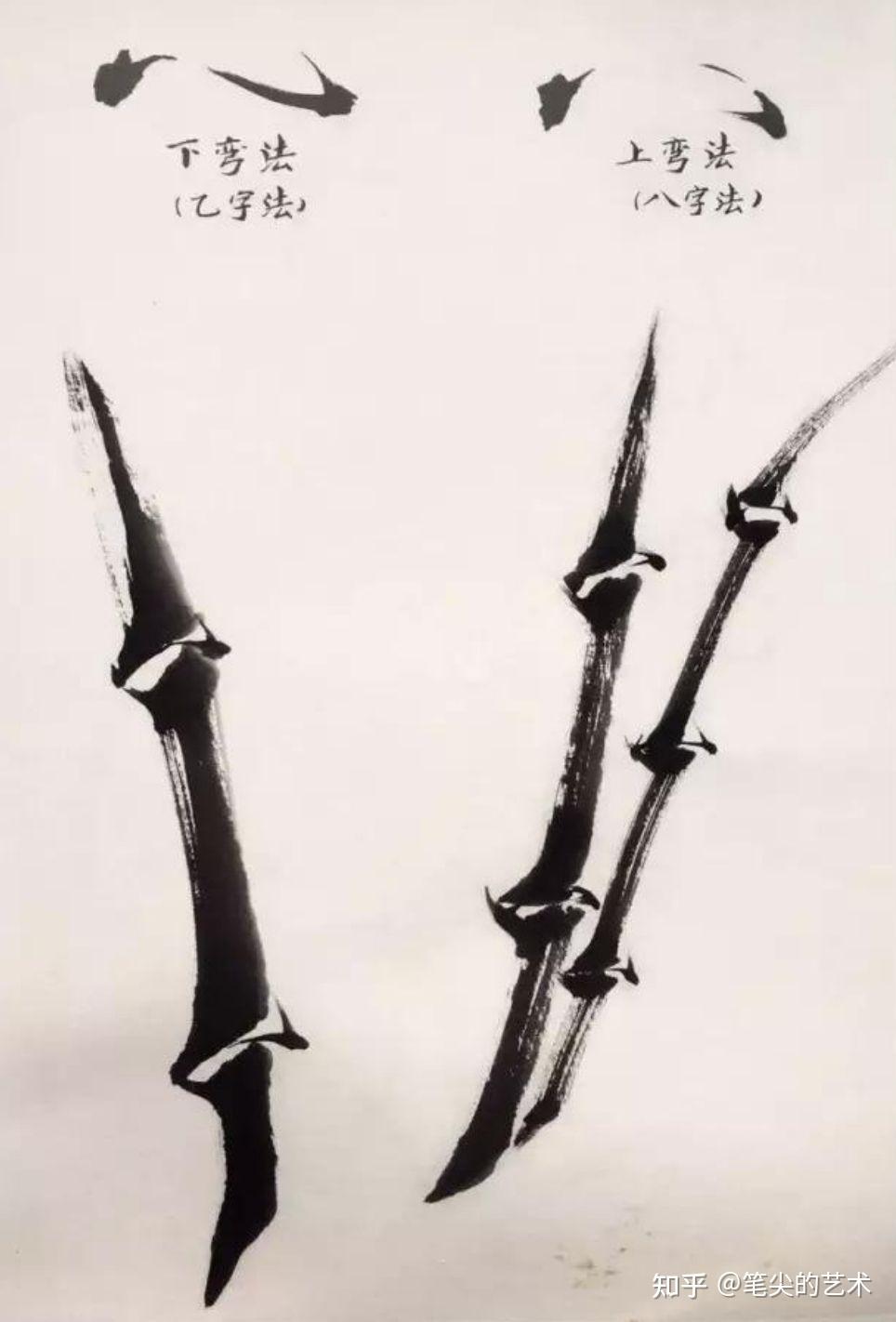

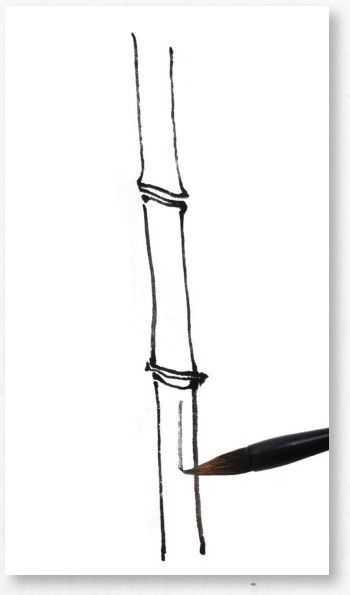

竹子国画的创作技法多样,既有工笔的精细入微,也有写意的洒脱自如,工笔竹子国画注重对竹叶、竹竿的细致刻画,每一片叶子、每一节竹竿都力求逼真传神,而写意竹子国画则更注重意境的营造,通过笔墨的浓淡干湿、线条的粗细曲直来表现竹子的精神气质,无论是哪一种技法,都离不开画家对竹子的深入观察和深刻理解。

在创作过程中,画家们往往先从写生开始,通过实地观察和描绘来积累素材,在创作时将写生所得与自己的情感、审美相结合,形成一幅幅独具特色的竹子国画作品,这种从自然到艺术、从生活到创作的过程,正是中国国画艺术的独特魅力所在。

竹子国画的文化寓意

在中国文化中,竹子被赋予了丰富的文化寓意,它象征着坚韧不拔的意志和清高脱俗的品格,在古代文人心中,竹子不仅是他们寄情抒怀的对象,更是他们追求理想人格的象征,在竹子国画中,我们不仅能欣赏到其外在的美感,更能感受到其内在的精神力量。

在许多以“岁寒三友”为主题的国画作品中,竹子常常与松、梅一起出现,这“三友”分别代表了坚韧、长寿和纯洁三种美德,而其中竹子的坚韧不拔更是被赋予了极高的赞誉,在画面中,它们或独立成景、或相互映衬,共同传达出一种不屈不挠、高洁自守的精神风貌。

现代意义与传承发展

随着时代的发展和社会的进步,竹子国画也在不断地传承与创新中焕发新的生机,现代画家们在继承传统技法的同时,也融入了更多的个人风格和现代元素,使得竹子国画更加丰富多彩、更具时代感,随着科技的发展和传播手段的多样化,竹子国画也得以更广泛地传播和普及,让更多人能够欣赏到这一传统艺术的魅力所在。

在传承与发展的过程中也面临着一些挑战和问题,如何保持传统技法的精髓不被流失?如何让更多年轻人了解和喜爱这一传统艺术?这些都是需要我们共同思考和努力的问题。

“竹影清风”不仅是对一幅幅精美竹子国画的赞美之词更是对这一传统艺术形式所蕴含的文化精神与时代价值的深刻体悟,让我们在欣赏这些精美作品的同时也更加珍惜和传承这一宝贵的文化遗产为我们的文化自信和文化软实力贡献一份力量!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...