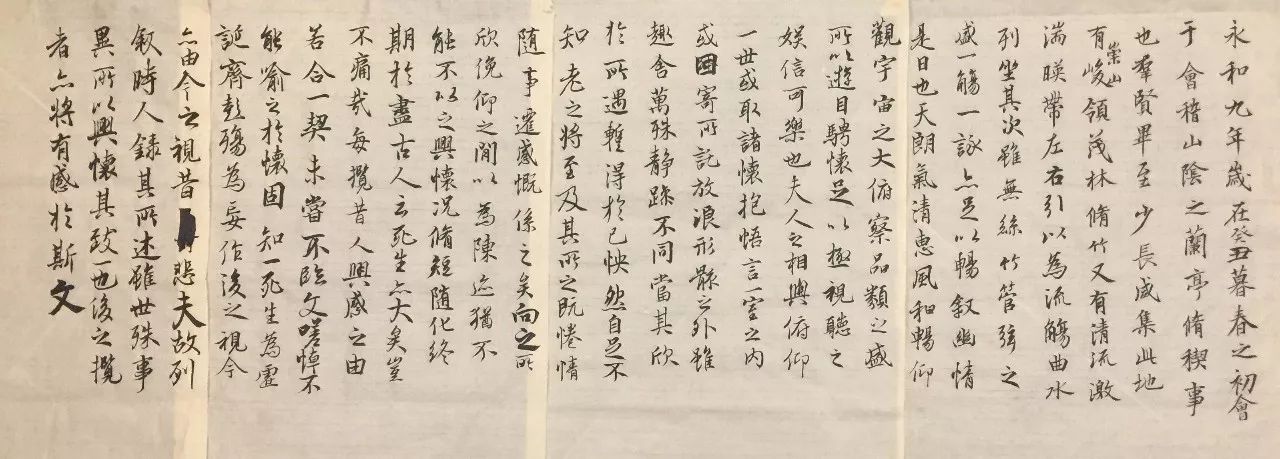

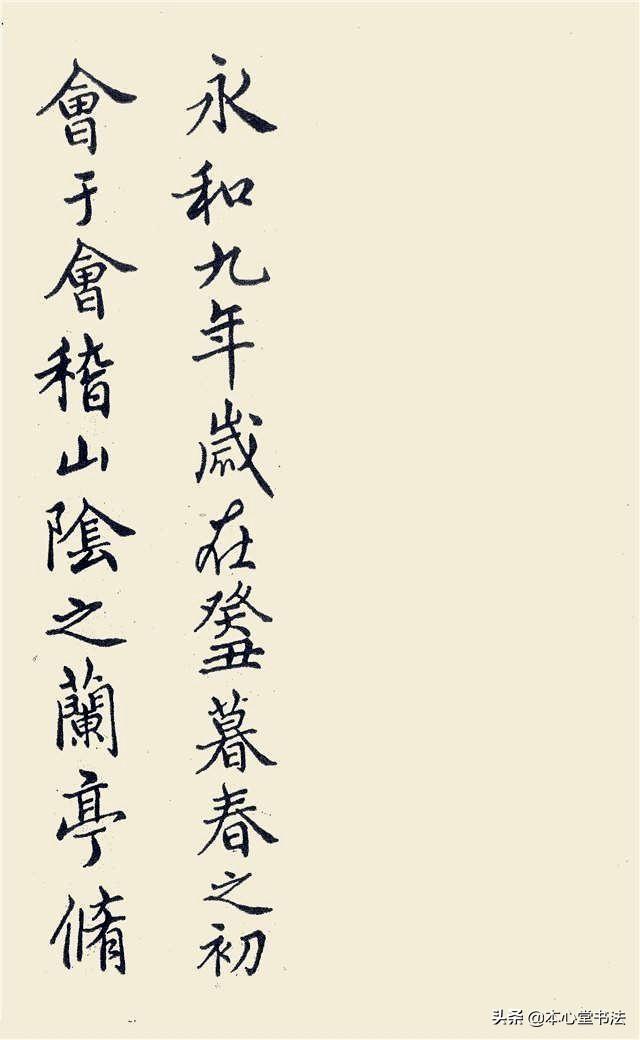

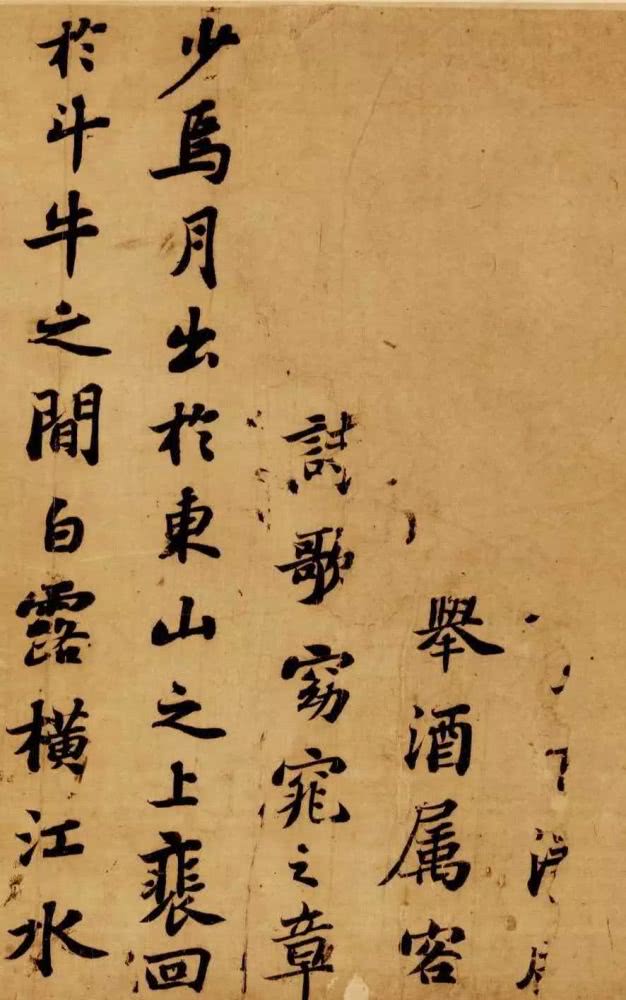

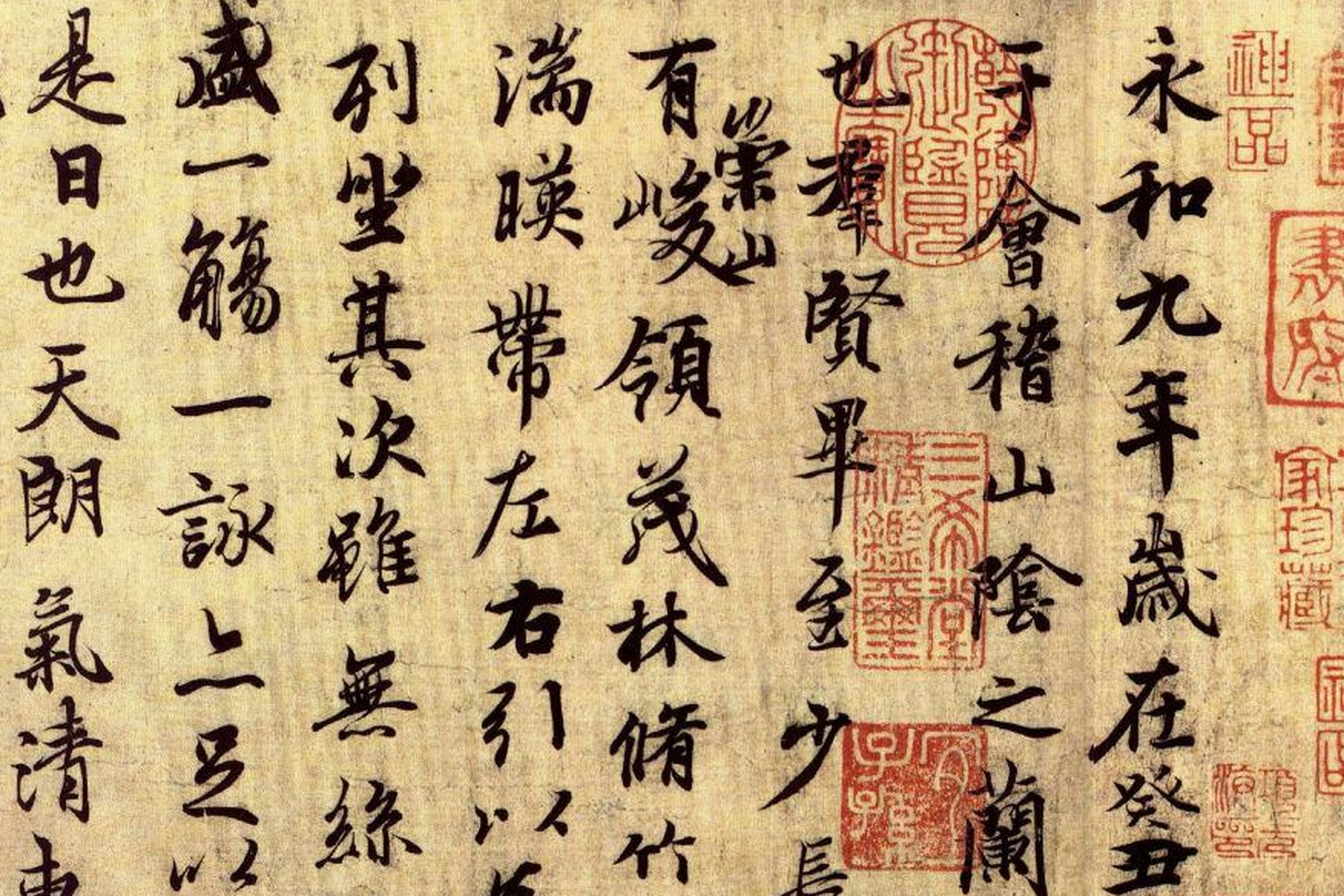

兰亭序是王羲之的行书代表作,被誉为“千古绝唱”。此作品创作于东晋永和九年(公元353年)三月初三,王羲之与友人共聚兰亭,饮酒赋诗,并由其书写成序文。兰亭序全文共28行,324字,笔法遒劲优美,字字珠玑,行云流水般地展现出王羲之的书法艺术。其书法风格自然流畅,变化多端,既有章法上的严谨,又有笔法上的灵动,被誉为“天下第一行书”。兰亭序不仅是中国书法史上的经典之作,也是中华文化宝库中的瑰宝之一,对后世书法艺术产生了深远的影响。

在中国书法艺术的浩瀚星空中,有一颗璀璨夺目的明星,它不仅照亮了书法史的夜空,更成为了后世无数书法爱好者心中的圣物——这便是东晋书法家王羲之的传世之作《兰亭序》。《兰亭序》以其独特的艺术魅力、深厚的文化底蕴以及王羲之炉火纯青的行书技艺,成为了中国书法史上的不朽经典。

《兰亭序》全名《兰亭集序》,是王羲之为其友人集会所作的诗集所写的序文,公元353年,王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行修禊之礼,他们曲水流觞,吟诗作对,王羲之乘兴挥毫,一气呵成这篇序文,文章记叙了这次集会的盛况,表达了作者对生死无常的感慨以及对自然美景的热爱,全文共324字,字字珠玑,行云流水般地展现了王羲之的才情与心境。

二、王羲之与行书艺术

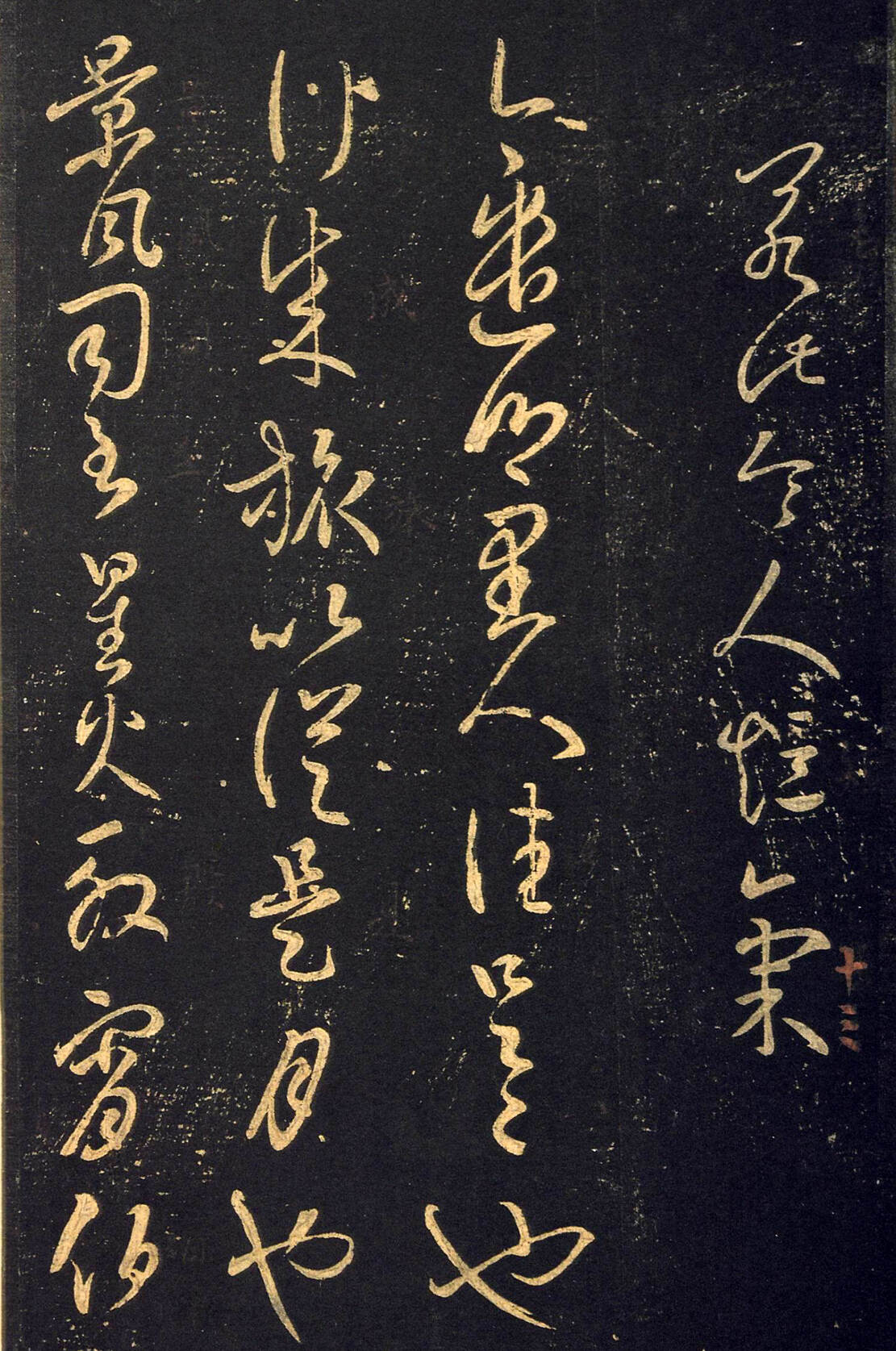

王羲之,字逸少,是东晋时期最杰出的书法家之一,被誉为“书圣”,他的书法博采众长,融汇前人精髓,自成一家,行书作为其最擅长的书体,更是达到了炉火纯青的境界。《兰亭序》便是其行书艺术的巅峰之作,王羲之的行书,既有楷书的工整规范,又不失草书的流畅自然,笔法细腻多变,结体疏密有致,章法错落有致,展现出一种超凡脱俗的美感。

三、《兰亭序》的艺术特色

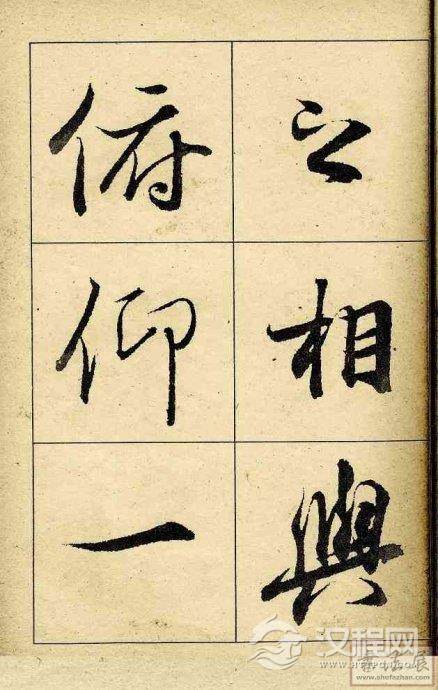

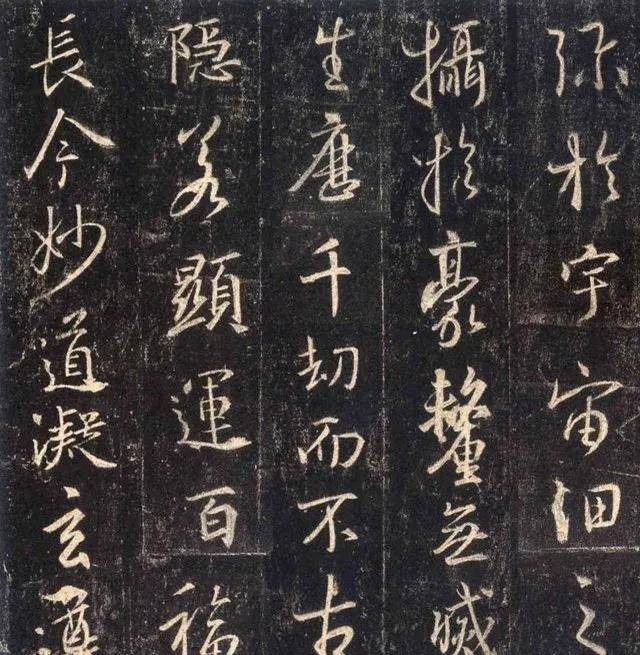

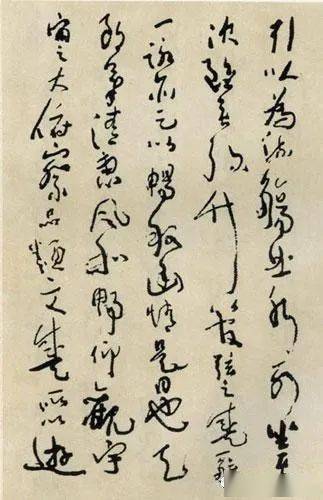

1、笔法精妙:王羲之在《兰亭序》中运用了多种笔法,如露锋入纸、提按转折、轻重缓急等,使得每个字都富有变化,生动传神,尤其是“之”字在不同地方出现了二十余次,却各具形态,无一雷同,充分展示了王羲之在笔法上的精妙运用。

2、结体自然:王羲之的行书结体既不拘泥于楷书的规范,也不像草书那样放纵无拘,而是追求一种自然流畅的美,在《兰亭序》中,字与字之间既有顾盼呼应,又有揖让穿插,整体上呈现出一种和谐统一的美感。

3、章法灵动:全篇布局上,《兰亭序》的章法极为灵动,既有大块的墨色留白,又有细小的笔触点缀,使得整幅作品既有宏观的气势,又有微观的精致,行距、字距的安排恰到好处,既不拥挤也不松散,达到了“计白当黑”的艺术效果。

4、情感真挚:除了高超的技艺外,《兰亭序》更是一篇情感真挚的文章,王羲之在文中流露出对生命短暂的感慨和对自然美景的热爱,这种真挚的情感与精湛的技艺相融合,使得《兰亭序》不仅仅是一件艺术品,更是一篇心灵的独白。

四、《兰亭序》的历史地位与影响

《兰亭序》不仅在中国书法史上占有举足轻重的地位,对后世的影响也是深远的,它不仅推动了行书的发展,还对后世的书风产生了深远的影响,唐代以后,学习王羲之书法的人络绎不绝,无数书法家在临摹《兰亭序》的过程中汲取营养,形成了各具特色的风格。《兰亭序》也成为了中国传统文化中“雅集”文化的象征,被后人不断传颂和纪念。

五、千古流传的《兰亭序》传奇

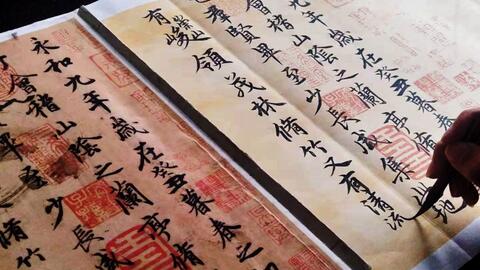

《兰亭序》的传奇不仅在于其艺术价值,更在于其曲折的流传经历,据传,《兰亭序》原迹在唐太宗李世民死后被带入昭陵陪葬,至今下落不明,但后世根据各种摹本、临本所复制的《兰亭序》版本众多,其中以冯承素摹本、虞世南临本、褚遂良临本等最为著名,这些摹本、临本虽然不及原作真迹那般珍贵,但依然能够让人领略到《兰亭序》那超凡脱俗的艺术魅力。

《兰亭序》作为王羲之行书的代表作,不仅是中国书法史上的瑰宝,更是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠,它以其独特的艺术魅力、深厚的文化底蕴以及王羲之炉火纯青的技艺,赢得了后世的无限敬仰和追捧,虽然原作真迹已随唐太宗李世民长眠于昭陵之下,但《兰亭序》的精神和艺术价值却永远地留在了人们的心中。《兰亭序》不仅是一幅书法作品,更是一种文化的传承和精神的寄托,它将继续在历史的长河中熠熠生辉,激励着后人不断追求卓越、创新不息。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...