“书画同源”强调了艺术与文化的深度融合。在中国传统文化中,书法和绘画被视为两种不同的艺术形式,但它们在创作过程中都追求对自然、生活、情感和哲学的深刻理解和表达。书法通过笔墨的流动和线条的组合,展现出独特的艺术魅力和文化内涵;而绘画则通过色彩、构图和形象的塑造,传达出作者的情感和思想。,,“书画同源”的理念强调了艺术与文化的相互影响和渗透,使艺术家在创作过程中不仅追求形式上的美感,更注重文化内涵的传达和表达。这种融合不仅使艺术作品具有更高的文化价值,也使艺术家在创作中不断深化对文化、历史和哲学的理解。,,“书画同源”不仅是艺术创作的一种理念,也是文化传承和发展的重要方式。它鼓励艺术家在创作中不断探索和创新,同时也为观众提供了更广阔的文化视野和思考空间。

在中华文化的浩瀚星空中,书画艺术犹如两颗璀璨的星辰,它们不仅各自闪耀,更在历史的长河中相互辉映、交相辉映,共同构成了“书画同源”这一独特而深刻的文化现象,这一理念不仅体现了中国传统文化中艺术与文学的紧密联系,也反映了古人对自然、社会及人内心世界的深刻洞察与表达,本文将从“书画同源”的内涵、历史渊源、艺术特征及现代意义四个方面,深入探讨这一文化现象的丰富内涵与时代价值。

一、“书画同源”的内涵解析

“书画同源”,顾名思义,指的是中国画与书法在艺术表现、精神追求和哲学思想上的共通性与融合性,这一概念最早可追溯至先秦时期,那时“书”与“画”虽未明确区分,但已见其雏形,至汉代,随着纸的普及和毛笔的改进,书法与绘画开始独立发展,但两者在创作过程中对笔法、墨色、构图等技巧的相互借鉴与影响,使得“书画同源”的理念逐渐形成并深化。

“书画同源”的核心在于“同”,它不仅指技法上的相通,更在于精神层面的共鸣,书法讲究的是笔法、结构、章法的和谐统一,追求的是“意在笔先,画在心中”的境界;而绘画则通过线条、色彩、构图来传达画家的情感与思想,二者在表达上虽有差异,但都追求“形神兼备”、“气韵生动”的艺术效果。

二、“书画同源”的历史渊源

“书画同源”的思想在中国古代文化中有着深厚的土壤,早在先秦时期,《周易》中的“观物取象”理论就为书画艺术提供了哲学基础,强调通过观察自然万物来获取创作的灵感与素材,至魏晋南北朝时期,随着士人阶层的兴起,文人墨客开始在书画中寄托个人情感与理想,如王羲之的书法、顾恺之的绘画,均体现了这一时期“书画一体”的艺术追求。

唐代是“书画同源”理念发展的重要阶段,唐代书法大家如欧阳询、颜真卿等人的作品,不仅在技法上达到高峰,更在精神上与同时期的绘画大师如吴道子、阎立本等人的作品相呼应,共同构建了唐代艺术繁荣的景象,宋代以后,“文人画”兴起,苏轼、米芾等文人士大夫不仅精于书法,亦擅长绘画,他们将诗、书、画、印融为一体,进一步推动了“书画同源”理念的深化与发展。

三、“书画同源”的艺术特征

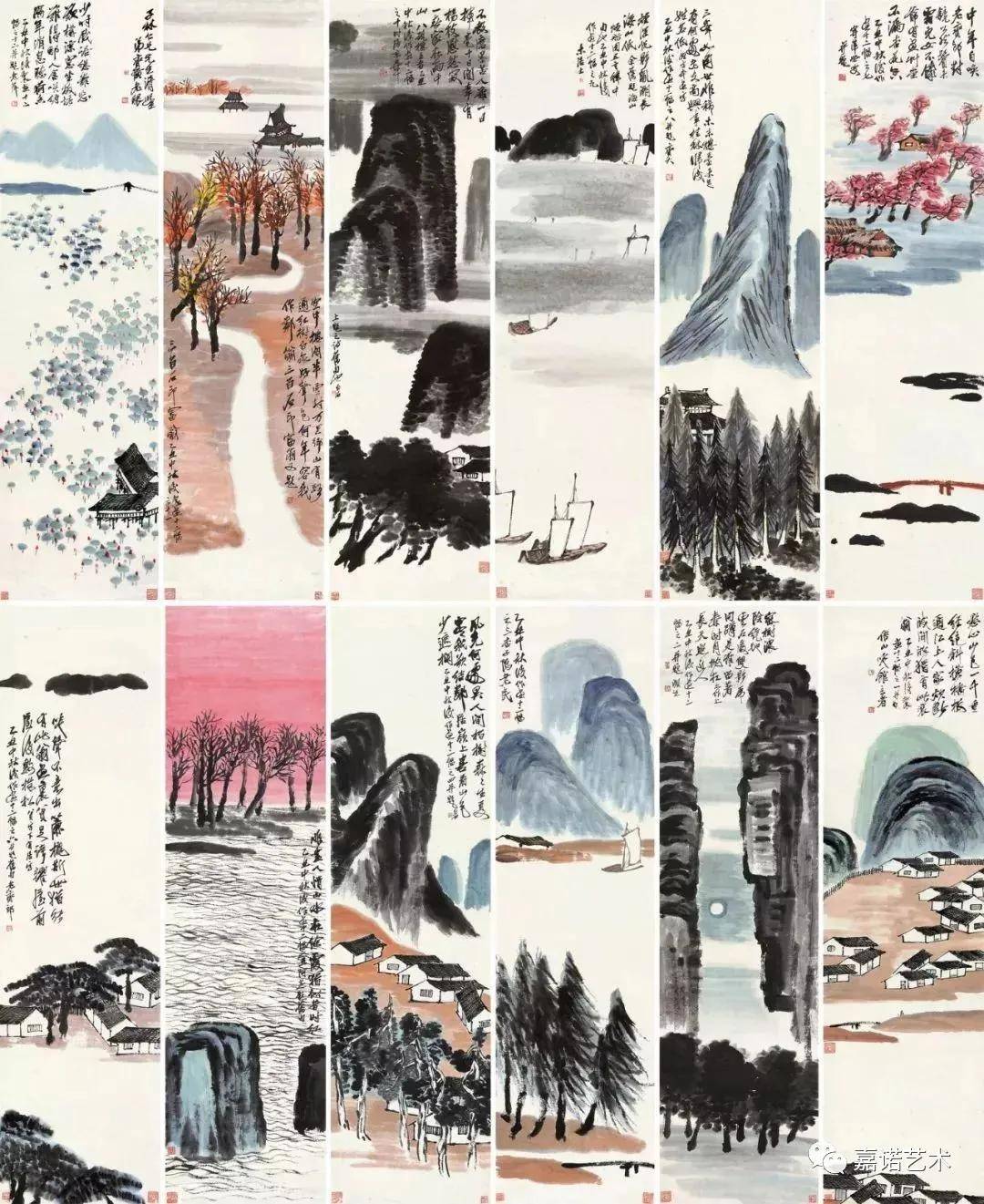

1、技法互融:书法中的提按顿挫、转折回环等技巧在绘画中得以应用,如大写意画派便借鉴了草书的笔法;而绘画中的构图布局、色彩运用也对书法有所启发,使书法作品更具视觉张力与情感表达力。

2、意境相通:无论是书法还是绘画,都追求“意境”的营造,书法通过墨色的浓淡干湿、笔触的轻重缓急来传达书者的心境;而绘画则通过画面构图、光影处理来营造氛围,两者在追求“意在笔先”、“情景交融”上有着异曲同工之妙。

3、文化内涵的一致性:无论是书法还是绘画,都深深植根于中国传统文化之中,它们或抒发文人的高洁情怀,或反映社会的风土人情,或寄托哲思玄想,这种文化上的共通性使得“书画同源”不仅仅是技艺的交流,更是精神的对话。

四、“书画同源”的现代意义

进入21世纪,随着全球化进程的加速和科技的发展,“书画同源”的理念在新的时代背景下依然具有重要价值。

1、文化传承与创新:在全球化的今天,“书画同源”为传统文化的传承提供了新的视角和路径,通过深入研究传统技法与理念,结合现代审美与科技手段进行创新,可以让传统文化焕发新的生命力,促进文化的交流互鉴。

2、心灵慰藉与精神寄托:在快节奏的现代生活中,“书画同源”为人们提供了一种静心养性的方式,无论是通过书法来平复内心的浮躁,还是通过绘画来抒发情感与思考,都是对现代人心理压力的一种有效缓解。

3、国际交流的桥梁:随着中国文化的国际影响力日益增强,“书画同源”成为连接中国与世界的重要纽带,许多国际友人通过学习中国书法与绘画,加深了对中国文化的理解与喜爱,促进了不同文化之间的交流与理解。

“书画同源”,不仅是古代文人对艺术追求的高度概括,也是现代人理解传统文化、探索精神世界的重要途径,它不仅体现了中国艺术独特的审美价值与哲学思想,更在新的时代背景下展现出强大的生命力和广阔的发展空间,在未来的日子里,“书画同源”将继续作为连接过去与未来、中国与世界的文化桥梁,引领我们走向更加丰富多彩的艺术世界和文化殿堂。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...