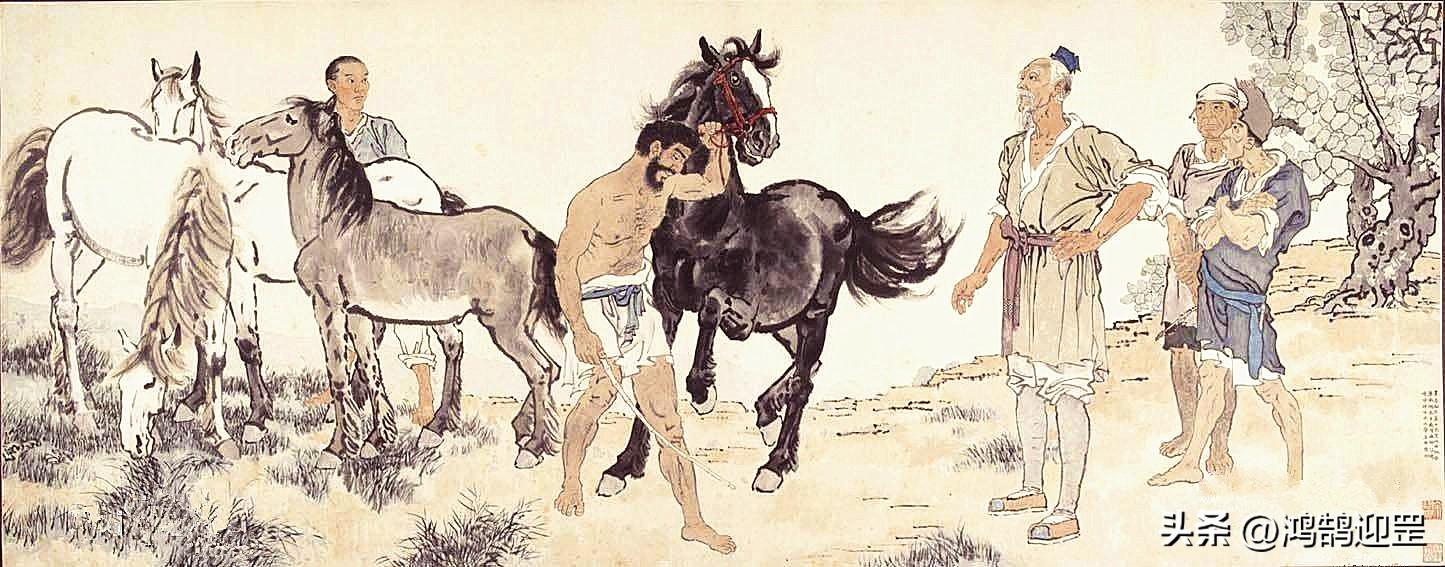

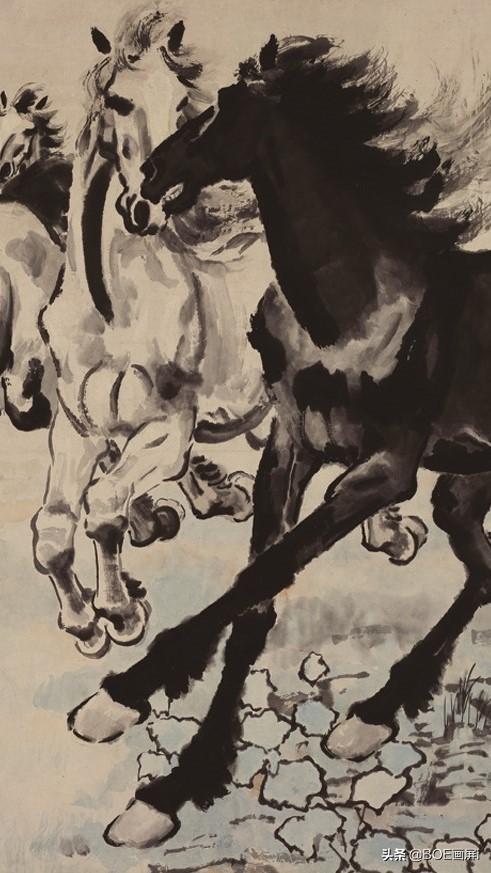

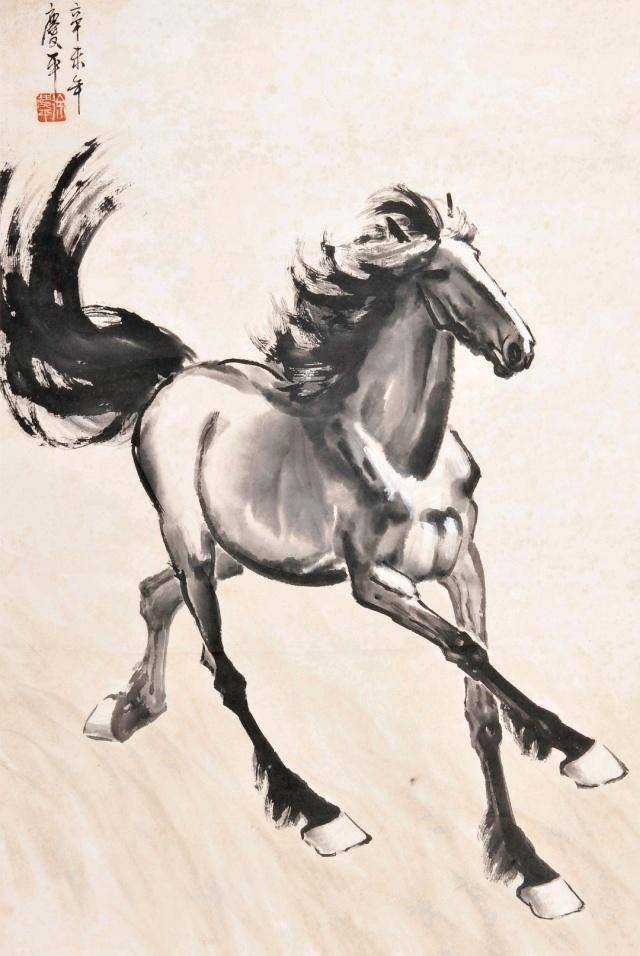

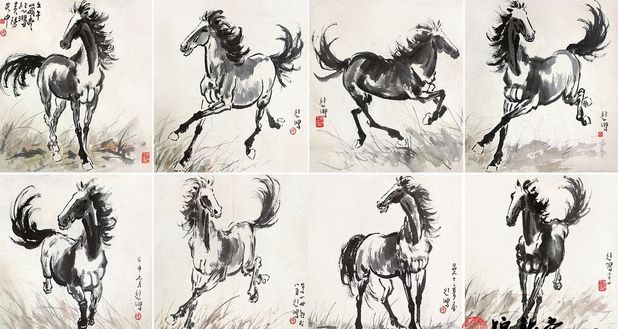

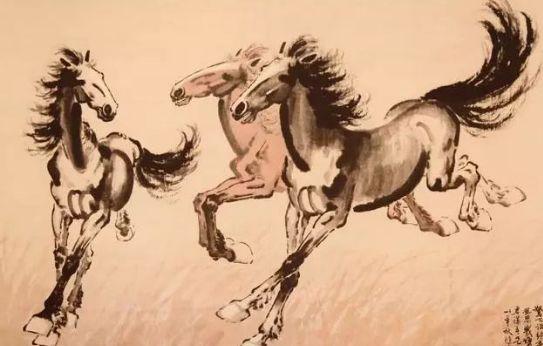

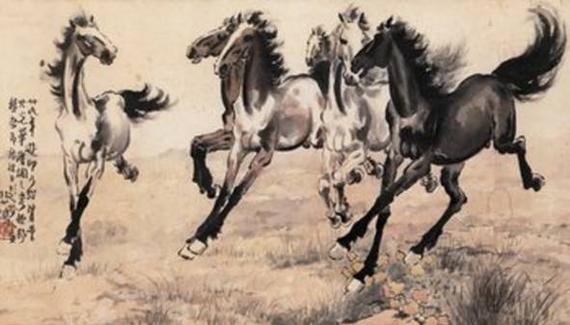

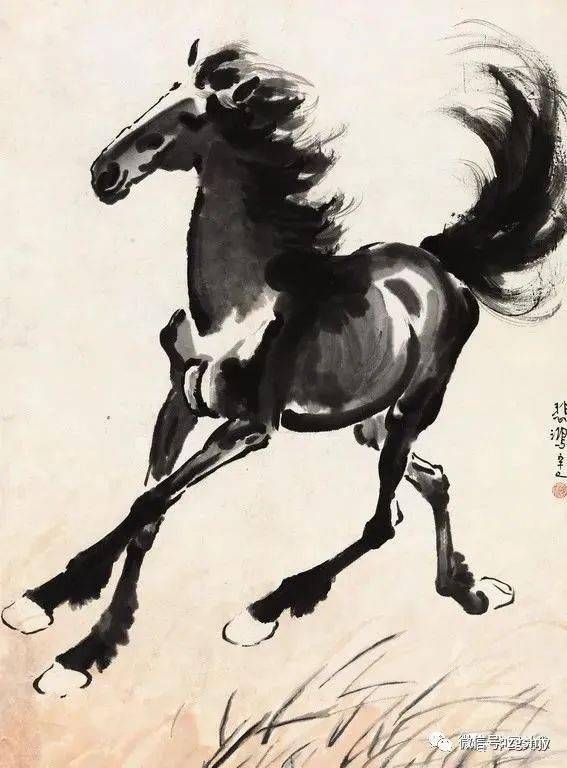

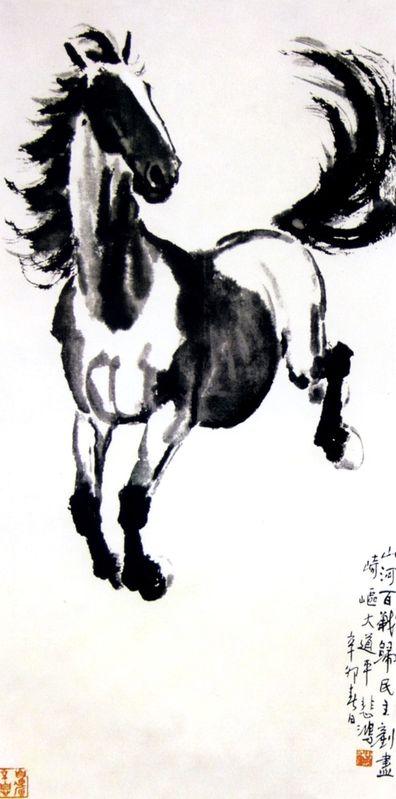

徐悲鸿的《徯我后》与《八骏图》是两幅具有深刻艺术与精神内涵的作品。前者以古代帝王为题材,通过细腻的笔触和丰富的色彩,展现了帝王威严与仁爱的双重面貌,寓意着对国家未来的期许与对民族精神的颂扬。后者则以八匹骏马为描绘对象,通过骏马奔腾的姿态,传达出对自由、力量和勇往直前的精神追求。两幅作品共同构成了徐悲鸿艺术创作中艺术与精神的双重奏鸣,不仅展现了其卓越的绘画技巧,更深刻地反映了其对于国家、民族和人类精神世界的深刻思考与追求。

在中国现代美术史上,徐悲鸿是一位举足轻重的画家与艺术教育家,他的作品不仅在技法上融合了中西艺术之长,更在精神层面深刻反映了时代变革的呼唤与民族精神的觉醒。《徯我后》作为徐悲鸿的代表作之一,虽然并不直接以“八骏图”为名,但其背后的精神内涵与《田横五百士》、《徯我后》等作品一脉相承,共同构成了徐悲鸿艺术创作中“民族魂”的鲜明印记,本文将通过解析徐悲鸿《徯我后》的创作背景、艺术特色及与“八骏图”的内在联系,探讨其作品在艺术与精神层面的双重价值。

一、创作背景:时代呼唤与个人使命

《徯我后》创作于1927年,正值中国社会动荡不安、军阀混战、民不聊生的时期,徐悲鸿以画笔为武器,希望通过艺术的力量唤醒民众的觉醒意识,激励他们为民族的独立和自由而斗争,这幅作品不仅是对当时社会现实的直接反映,也是对未来希望的深切呼唤——“徯”,意为等待,寓意着人民在苦难中渴望明君贤主的出现,带领他们走向光明。

二、艺术特色:中西合璧的探索与创新

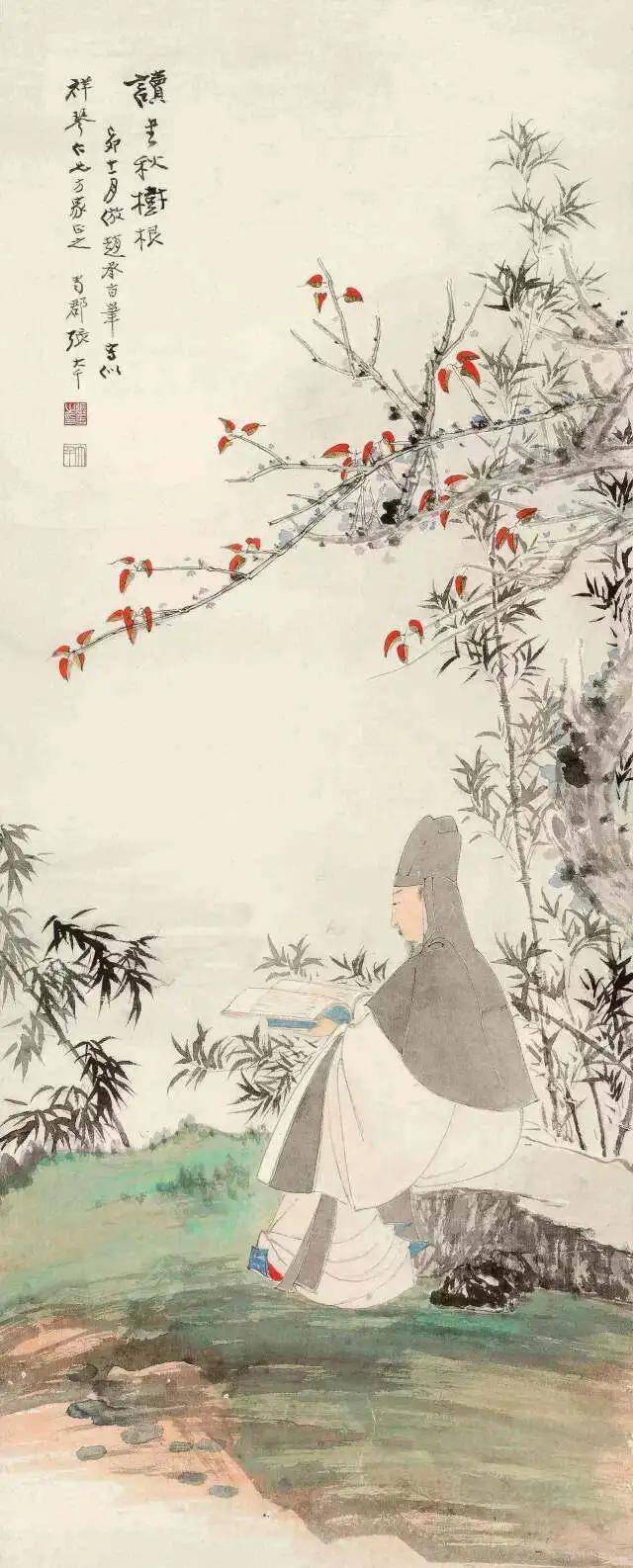

在《徯我后》中,徐悲鸿巧妙地融合了西方绘画的写实技巧与中国传统绘画的意境营造,展现出独特的艺术风格,画面以裸女背负婴儿的形象为核心,象征着民族的希望与未来被置于女性柔弱的肩上,寓意深邃而强烈,画中人物的神态、动作以及光影的处理都体现了徐悲鸿对西方绘画技巧的精湛掌握,而背景的山水则透露出中国画的意境之美,二者相得益彰,形成了独特的视觉效果。

三、与“八骏图”的内在联系:精神一脉相承

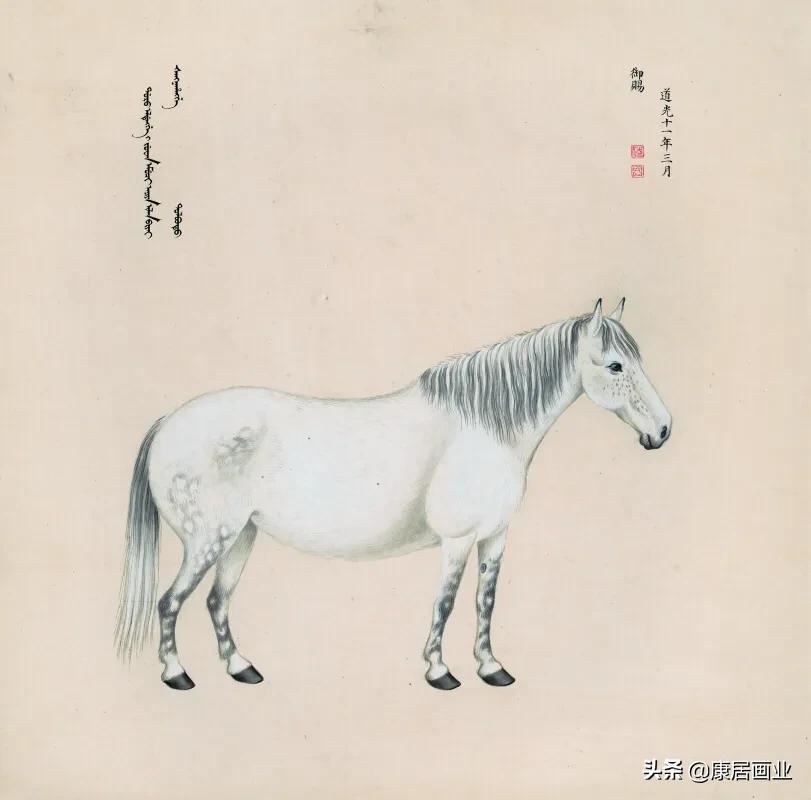

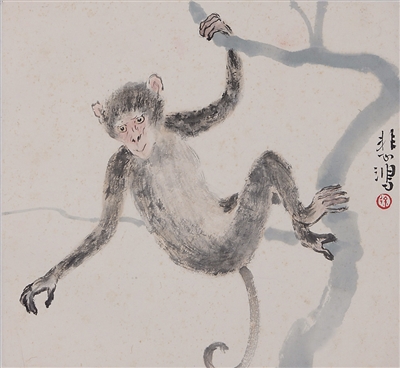

虽然《徯我后》并非直接以“八骏图”命名,但徐悲鸿在创作中同样体现了对“马”这一传统中国画中常见题材的深刻理解与独到运用,在《田横五百士》及后来的“田横五百士”系列作品中,徐悲鸿以马为媒介,传达了不屈不挠的抗争精神和英勇无畏的民族气节,这些马的形象,或奔腾、或静立,无不透露出一种力量感与精神上的震撼力,与《徯我后》中蕴含的期待与希望形成了内在的呼应,可以说,“八骏图”系列是徐悲鸿在更广阔的层面上对民族精神的一次次深情抒发。

四、原图图片解析:细节中的深意

遗憾的是,原作《徯我后》目前并未以“八骏图”的形式直接呈现,但通过现存的历史照片和复制品,我们仍能一窥其艺术魅力,画面中,裸女背负婴儿的场景令人动容,她们的眼神中既有对未来的憧憬也有对现实的无奈;周围的环境虽简练却富有层次感,山川、云雾、树木共同营造出一种既壮阔又略带忧郁的氛围,画面的光影处理尤为精妙,通过光线的明暗对比,增强了画面的戏剧性和情感张力。

五、精神价值:民族精神的视觉化表达

徐悲鸿的《徯我后》及其相关作品,如“八骏图”,不仅仅是艺术上的探索与创新,更是民族精神的视觉化表达,它们以艺术的形式,唤醒了民众对国家命运的关注和对民族复兴的渴望,在那个风雨飘摇的时代,这样的作品如同一盏明灯,照亮了前行的道路,激励着无数仁人志士为民族的独立和自由而不懈奋斗。

徐悲鸿的《徯我后》及其对“八骏图”题材的运用,是20世纪中国社会变革与艺术发展的缩影,它们不仅展示了艺术家个人对时代脉搏的精准把握和艺术风格的独特追求,更深刻反映了中华民族在逆境中不屈不挠、勇往直前的精神风貌,在今天看来,《徯我后》及其背后的精神遗产依然具有强烈的现实意义和启示作用,提醒我们不忘历史、珍惜当下、展望未来。

徐悲鸿的《徯我后》及其与“八骏图”之间的内在联系,不仅是中国现代美术史上的重要篇章,也是民族精神传承与发展的重要见证,通过对其作品及创作背景的深入剖析,我们不仅能领略到其艺术上的高超造诣,更能深刻感受到其作品所承载的深厚文化内涵和时代价值。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...