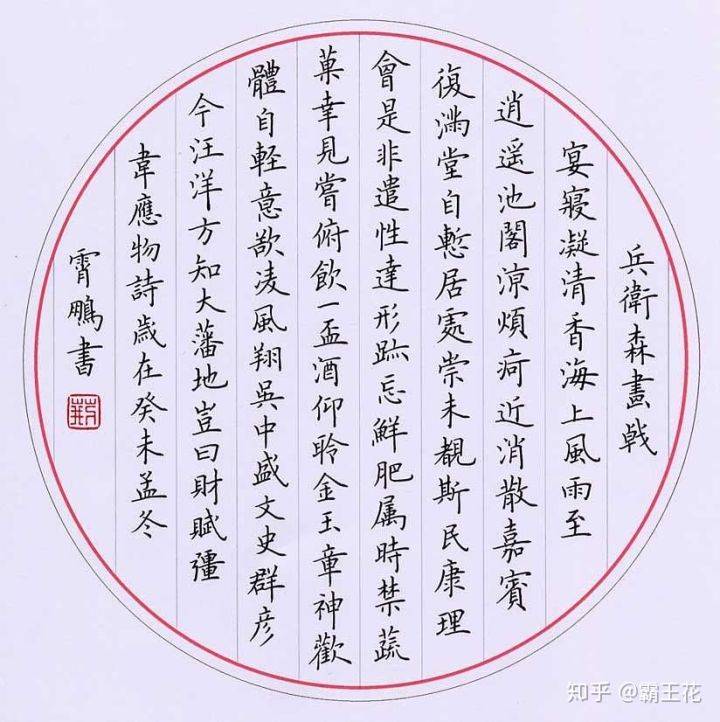

篆书作为中国书法艺术的重要组成部分,其历史悠久,风格独特。在篆书的学习与创作中,必临的三大名帖分别是《石鼓文》、《泰山刻石》和《琅琊刻石》。《石鼓文》是周宣王时期的石刻,被誉为“篆书之祖”,其风格古朴浑厚,对后世影响深远;《泰山刻石》则是秦始皇东巡时所刻,其篆法严谨,笔势雄健,是秦代篆书的代表作品之一;《琅琊刻石》则是秦二世胡亥所刻,其篆法工整,布局匀称,是秦代小篆的典范。,,这三大名帖不仅是篆书艺术的经典之作,更是传承与创新的桥梁。它们不仅为后人提供了学习的范本,更激发了无数书法家对篆书艺术的创新与探索。在当代,许多书法家在临习这三大名帖的基础上,结合自己的审美与理解,创作出具有时代特色的篆书作品,使篆书艺术在传承中不断创新发展。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,篆书以其古朴典雅、端庄稳健的独特魅力,自古以来便深受文人墨客的喜爱与推崇,作为中国最古老的字体之一,篆书不仅承载着历史的厚重,更是中华文化传承与发展的重要载体,在篆书的学习与实践中,“临帖”是不可或缺的一环,它不仅是技艺的模仿,更是对古人精神与文化内涵的深刻体悟,在众多篆书名帖中,有三部作品因其卓越的艺术成就和深厚的文化底蕴,成为了学习者必临的经典——分别是《石鼓文》、《泰山刻石》和《琅琊刻石》。

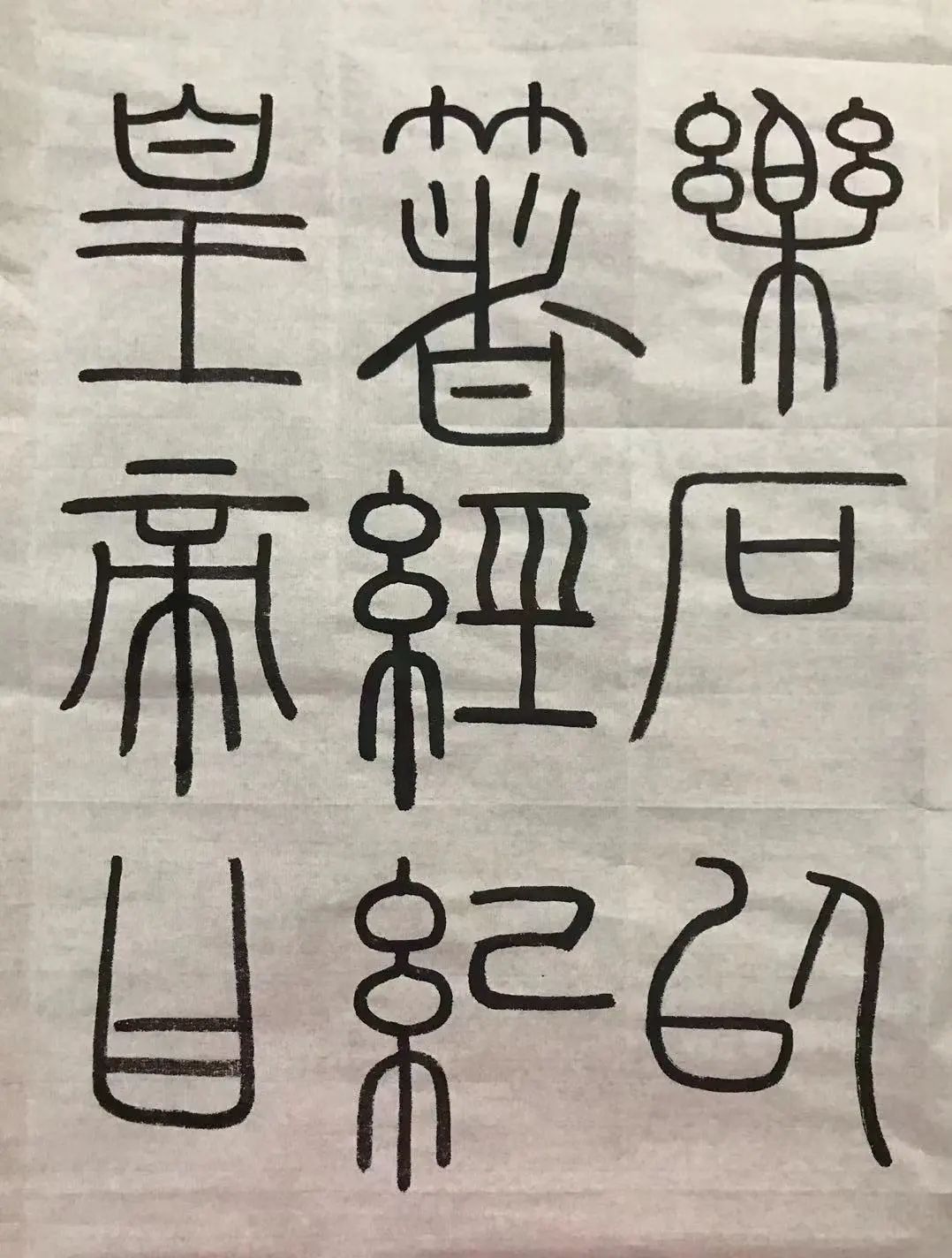

一、《石鼓文》——篆书之祖,古韵悠长

《石鼓文》是周朝时期遗留下来的大型石刻文字,被誉为“篆书之祖”,它共有十枚鼓形石碑,每枚上刻有四言诗一首,共计十首,内容多为记述狩猎、祈年等事宜,是研究周代历史、文化、语言的重要资料,其书法风格古朴浑厚,线条圆润而富有变化,结体严谨而不失灵动,展现了早期篆书的原始风貌与艺术魅力。《石鼓文》的学习,对于初学者而言,不仅能够掌握篆书的基本笔画与结构,还能深刻理解篆书“曲中求直、圆转流畅”的审美特征,是通往篆书艺术殿堂的基石。

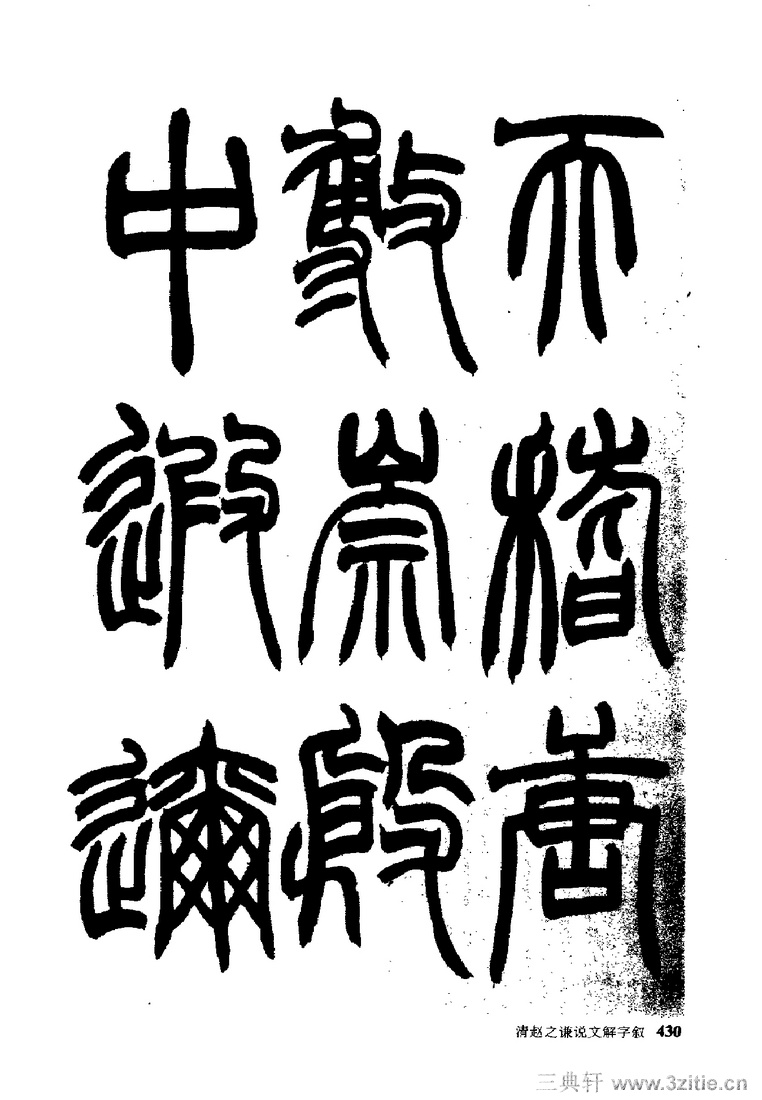

二、《泰山刻石》——秦风遗韵,雄强简静

《泰山刻石》是秦代统一六国后,秦始皇东巡至泰山所刻的功德铭文,分为《泰山刻石歌》和《颂秦德》两部分,作为秦代小篆的代表作之一,《泰山刻石》以其雄强简静、端庄大气的风格著称,其笔画挺拔有力,线条均匀流畅,结体严谨而不失灵巧,展现出秦代篆书的高度成熟与规范化,临习《泰山刻石》,不仅能够体会秦代篆书的雄浑气势,还能在笔法上得到极大的提升,尤其是对于“悬针”与“垂露”等特殊笔法的掌握,更是对篆书艺术精深理解的重要途径。《泰山刻石》所蕴含的“功在万世”的帝王思想,也使学习者在临习过程中潜移默化地接受到传统文化的熏陶。

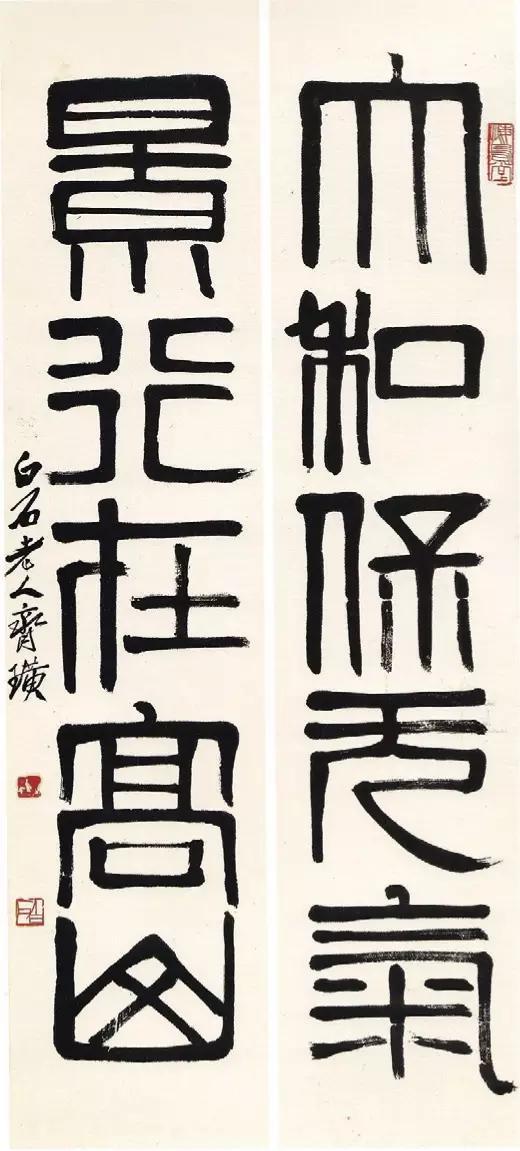

三、《琅琊刻石》——汉风遗韵,秀美流畅

《琅琊刻石》是秦代末年至汉代初年所立的一块重要碑刻,虽属秦末汉初之作,但其书法风格已初显汉朝篆书的秀美流畅,相较于《泰山刻石》的雄强简静,《琅琊刻石》更显温婉细腻,笔画圆转而富有弹性,结体疏密有致,展现出一种温文尔雅、从容不迫的美感,临习《琅琊刻石》,不仅能够学习到汉初小篆的独特风格,还能在笔法上实现从“秦之刚健”到“汉之柔美”的过渡,更重要的是,《琅琊刻石》作为汉代的早期作品,对于研究汉代篆书的发展演变具有重要意义,是连接秦汉书法艺术的重要桥梁。

临帖之道:传承与创新并重

临习这三大名帖,不仅是对古代书法大师技艺的模仿与学习,更是一次心灵的对话与文化的传承,在临习过程中,应注重以下几点:

1、细心观察:首先要对原帖进行细致的观察,包括笔画的粗细、结构的布局、字形的变化等,做到心中有数。

2、笔法精准:在理解的基础上进行实践,力求每一笔每一划都尽可能接近原帖的形态与神韵。

3、结构把握:篆书的结构往往讲究对称、平衡与和谐,临习时需特别注意字的结构安排,做到既严谨又不失生动。

4、意境体会:除了技术层面的学习外,更重要的是体会原作者的情感与意境,使自己的作品不仅仅是技术的复制品,更是情感的流露。

5、创新发展:在传承的基础上勇于创新,将古人的智慧融入自己的风格之中,形成个人独特的艺术语言。

《石鼓文》、《泰山刻石》、《琅琊刻石》,这三大名帖不仅是篆书艺术的瑰宝,更是中华文化传承的见证,通过临习这些经典之作,我们不仅能够提升个人的书法技艺,更能深刻感受到中华文化的博大精深与独特魅力,在快节奏的现代生活中,让我们慢下来,以一颗虔诚的心去感受古人的智慧与情怀,让篆书这一古老的艺术形式在现代社会焕发出新的生命力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...