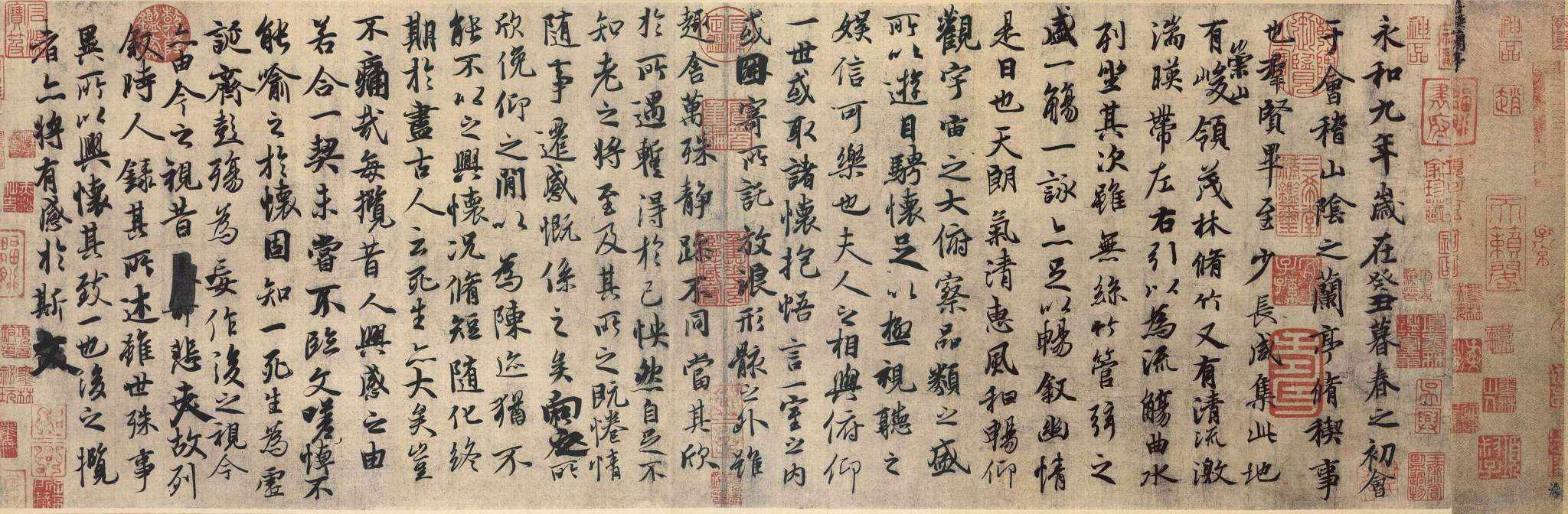

兰亭集序是中国古代书法艺术的巅峰之作,被誉为“天下第一行书”。它由东晋书法家王羲之在公元353年创作,共324字,记录了当时文人雅士在兰亭集会的情景。该作品不仅在书法上达到了“天然第一”的境界,更蕴含了深厚的文化内涵和哲学思想。其笔法流畅自然,结构严谨,气势磅礴,被誉为“笔墨之妙,超绝古今”。兰亭集序的流传和影响深远,不仅对后世书法艺术产生了巨大影响,也成为了中国传统文化和美学的重要代表之一。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,王羲之的《兰亭集序》无疑是最璀璨的明珠之一,被誉为“天下第一行书”,它不仅是一篇脍炙人口的文学作品,更是一件举世无双的书法杰作,其艺术价值与历史意义跨越千年,至今仍令无数书法爱好者与研究者为之倾倒,本文将从书法艺术的角度,对《兰亭集序》进行深入鉴赏,探讨其笔法、结构、章法以及所蕴含的文化意蕴。

一、笔法:自然流畅,刚柔并济

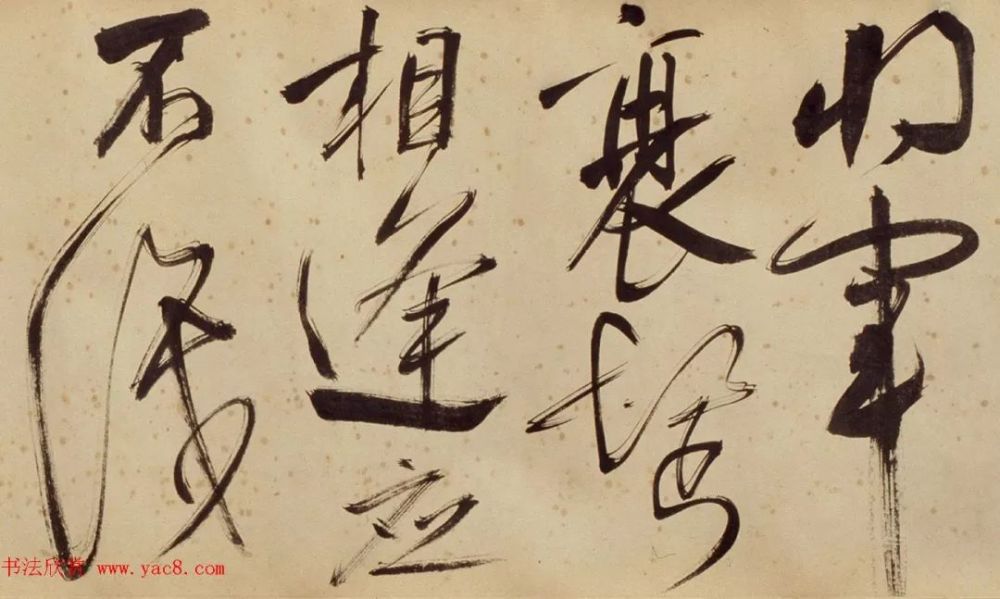

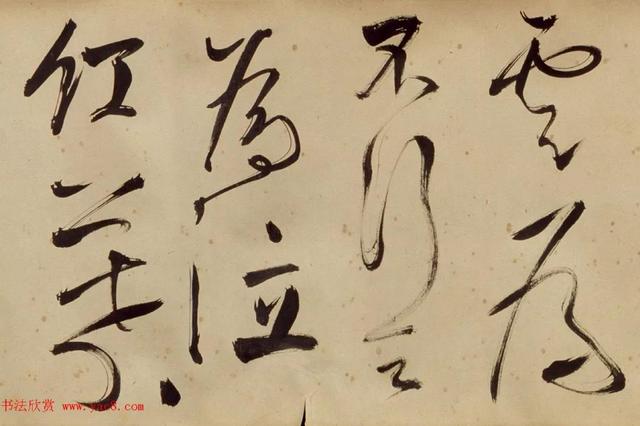

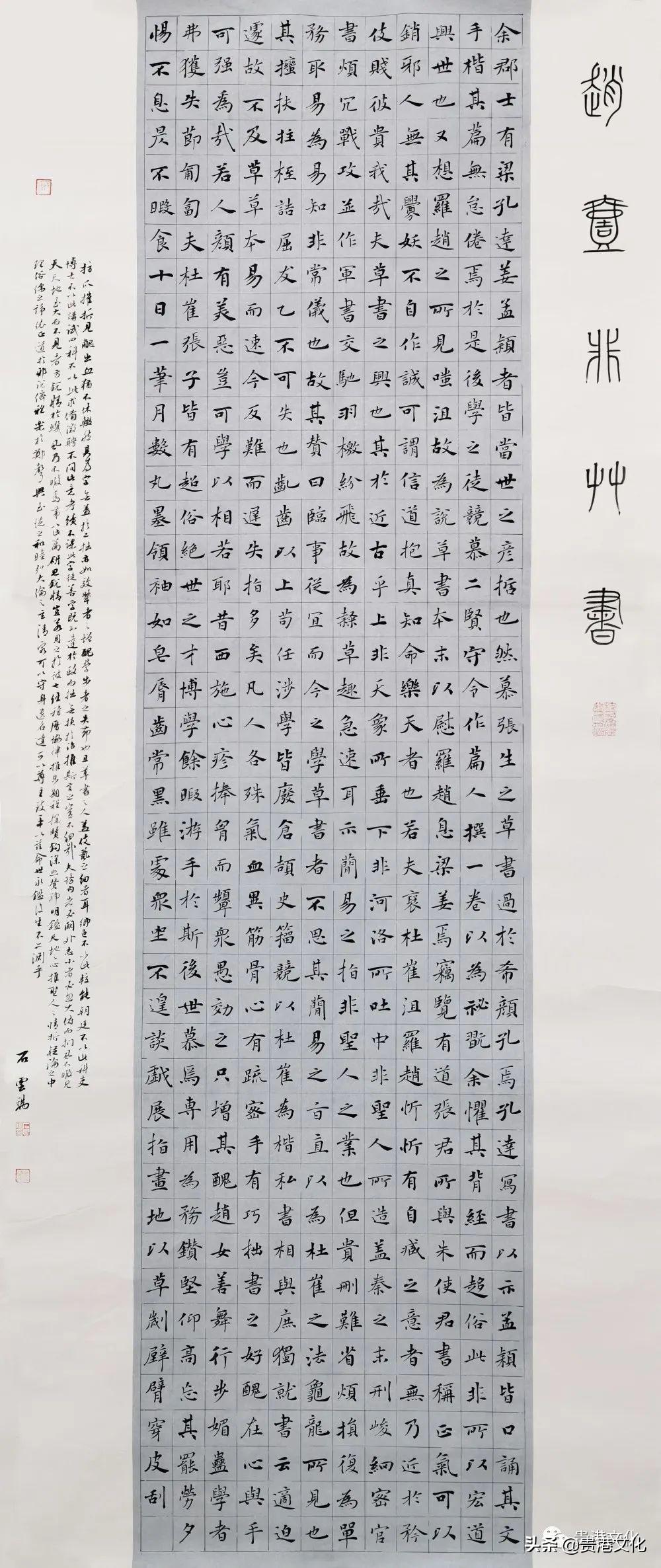

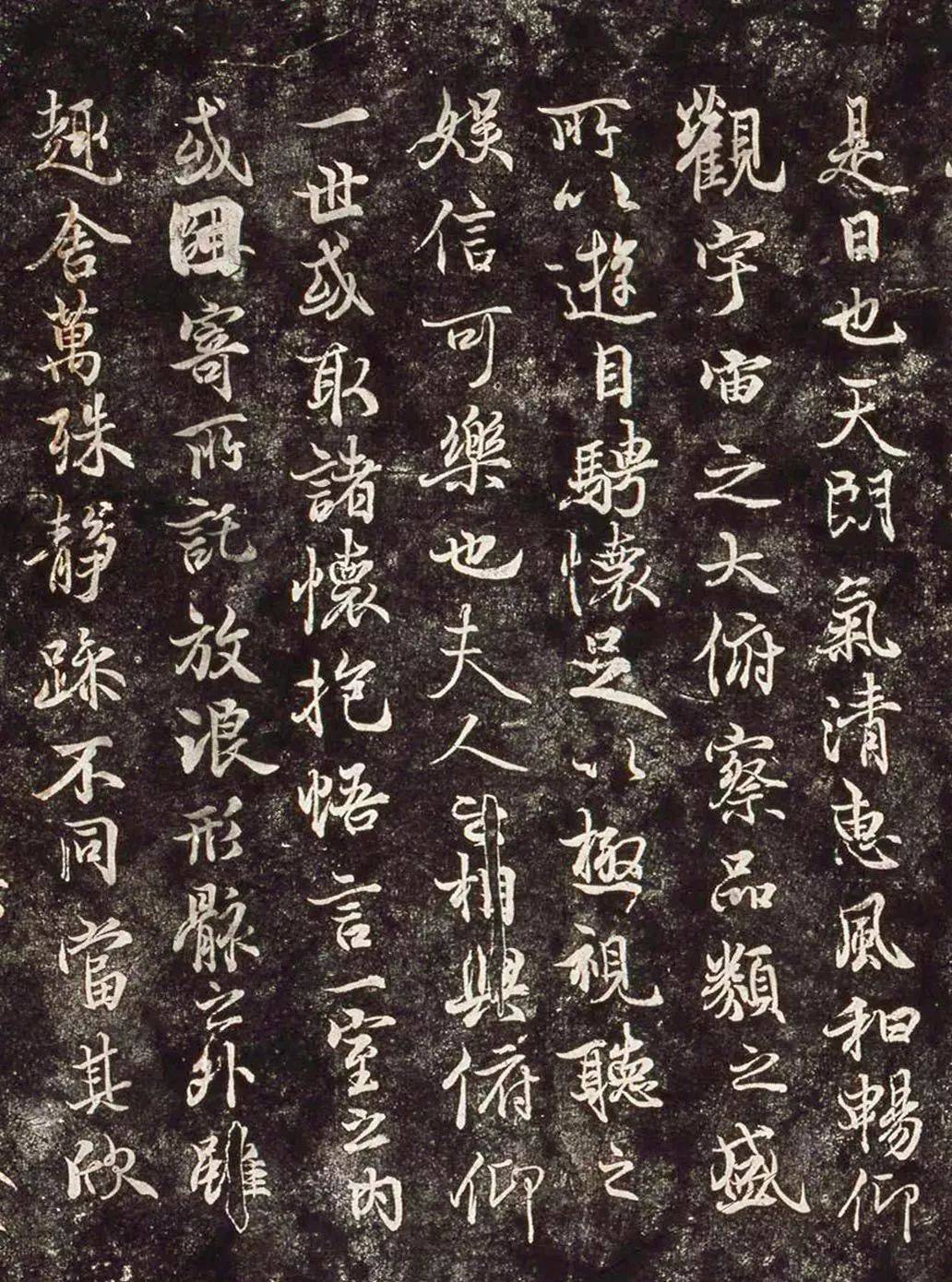

《兰亭集序》的笔法被誉为“天然第一”,王羲之在书写时仿佛信手拈来,却又处处精妙,他的用笔以中锋为主,兼用侧锋,使得笔画既圆润又富有变化,在“永和九年”的“永”字中,我们可以看到起笔的顿挫与收笔的回锋,展现出极强的控制力与节奏感,而“群贤毕至”的“至”字,则通过细腻的提按与转折,将行书的流畅与草书的灵动完美融合,体现了王羲之在笔法上的高超技艺。

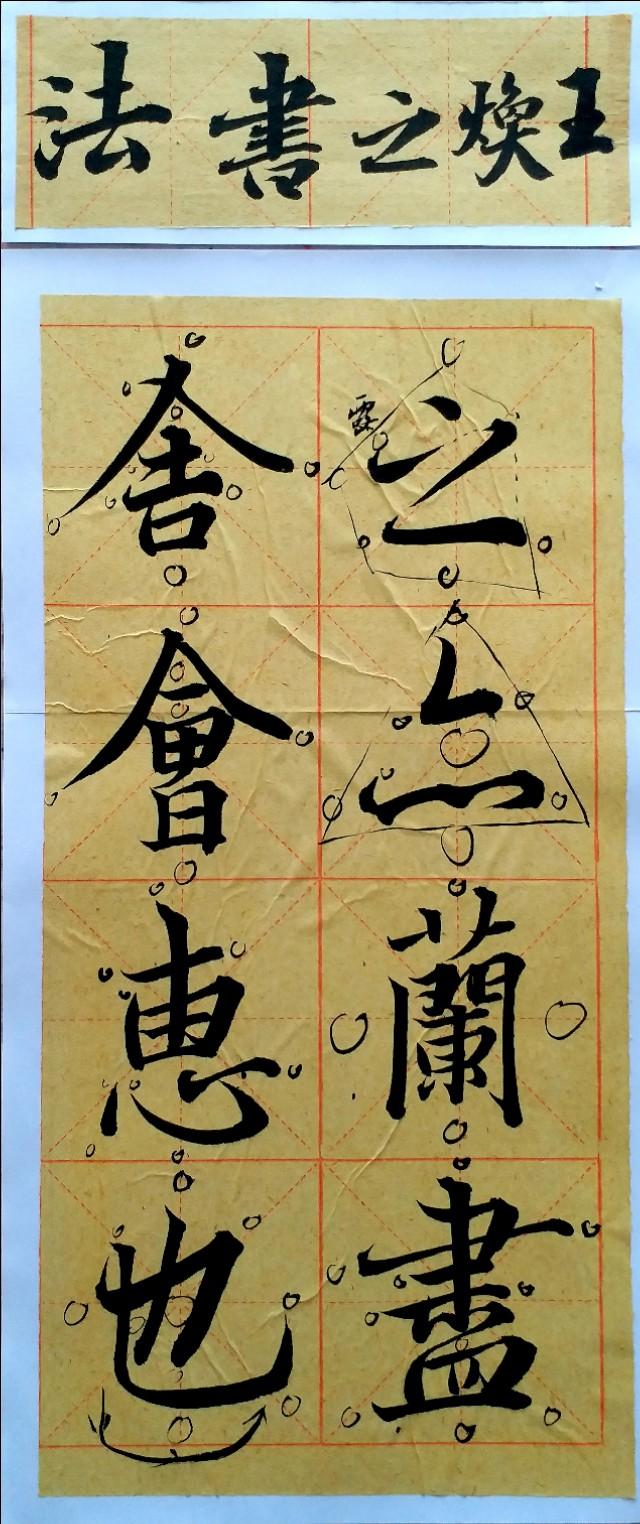

尤为值得一提的是,《兰亭集序》中的“之”字变化多端,各具形态,既有挺拔如松的刚劲,也有柔美如水的流畅,充分展示了王羲之在笔法上的炉火纯青之境,这种自然流畅而又刚柔并济的笔法,使得《兰亭集序》在视觉上既和谐统一又富于变化,令人赏心悦目。

二、结构:疏密有致,错落有致

从结构上看,《兰亭集序》的字形大小、疏密、错落都恰到好处,形成了独特的韵律美,王羲之在处理字与字、行与行之间的关系时,既保持了整体的和谐统一,又巧妙地制造出局部的对比与变化,如“此地有崇山峻岭”一句中,“崇山峻岭”四字虽紧密排列,但通过笔画的粗细、字形的大小以及墨色的浓淡,营造出一种山峦起伏、层次分明的视觉效果,使读者仿佛能感受到文字背后的自然景观。

《兰亭集序》中的许多字通过夸张的笔画形态或独特的结构安排,打破了常规的平衡,如“茂林修竹”的“茂”字,通过左高右低的布局,以及“修”字左放右收的对比,使得整个字势显得生动而富有张力,这种结构上的精心布局与巧妙安排,不仅增强了文字的表现力,也使整篇作品充满了生命力与动感。

三、章法:气韵生动,意境深远

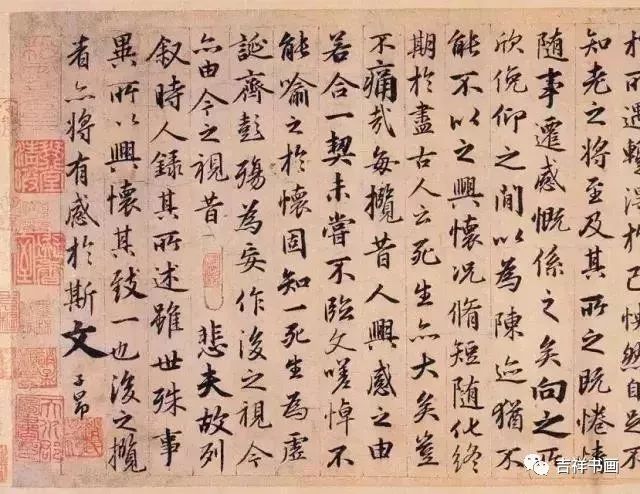

《兰亭集序》的章法布局同样令人叹为观止,全篇虽为手稿,但王羲之在书写时似乎已将整幅作品视为一件艺术品来经营,他巧妙地运用了行距、字距的变化,以及墨色的干湿、浓淡对比,使得整篇作品气韵生动,意境深远,开篇“永和九年”四字作为引子,以较为工整的排列引出下文;随后逐渐放开,行距与字距逐渐增大,直至“虽无丝竹管弦之盛”一句达到高潮;之后又逐渐收敛,直至末尾“后之览者”四字收束全篇,这种由紧到松、再由松到紧的章法布局,不仅符合中国传统美学中的“起承转合”原则,也使得整篇作品在视觉上呈现出一种流动的美感。

尤为值得一提的是,《兰亭集序》中的墨色变化丰富多样,王羲之通过控制墨水的浓淡、干湿以及书写速度的快慢,使得同一笔画在不同位置呈现出不同的效果,这种墨色的微妙变化不仅增强了文字的表现力与层次感,也使得整篇作品在视觉上更加生动、立体。

四、文化意蕴:人文情怀与自然哲思的交融

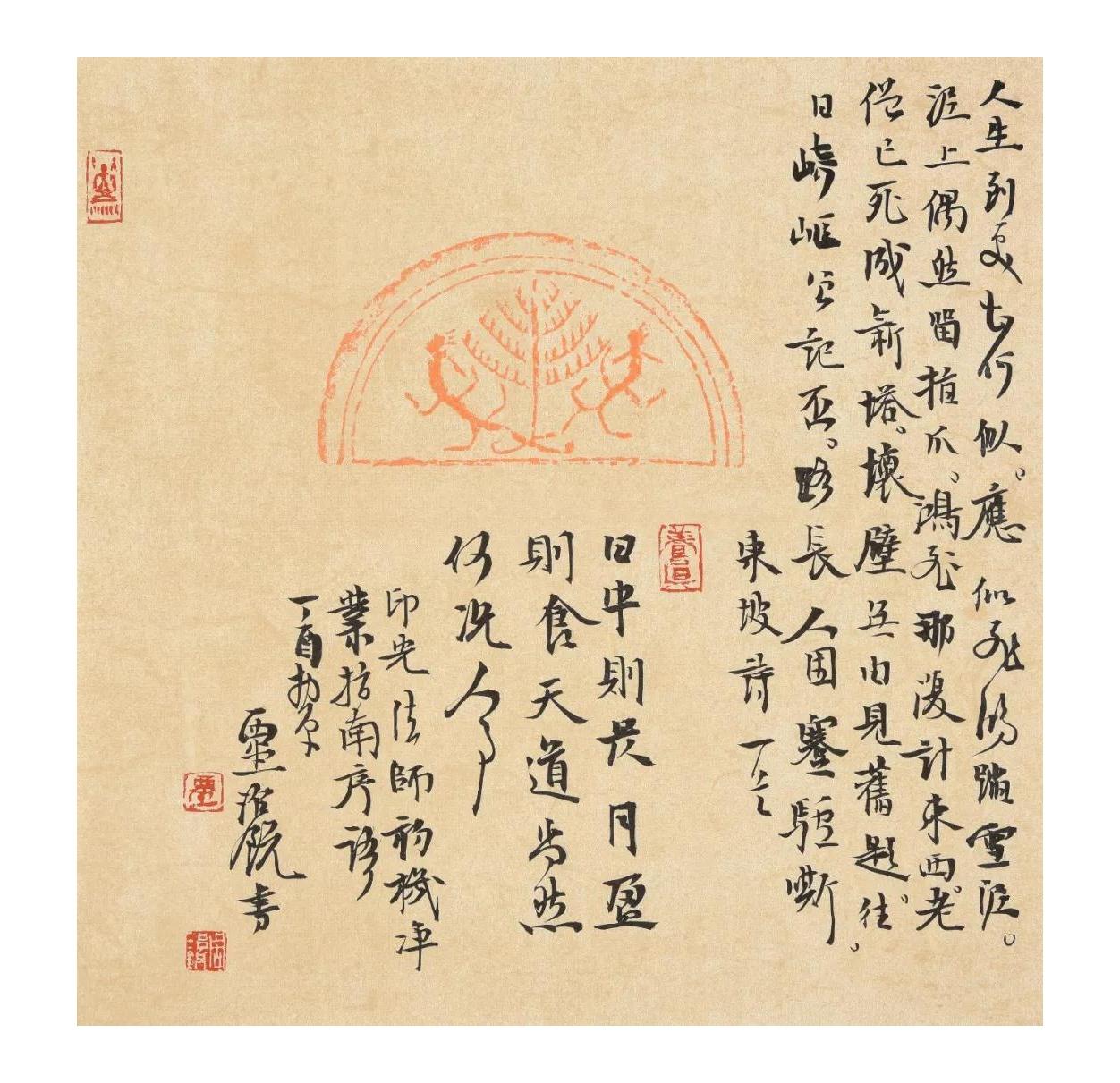

《兰亭集序》不仅仅是一件书法作品那么简单,它还蕴含着丰富的人文情怀与自然哲思,文章开篇即描绘了兰亭周围的山水之美:“此地有崇山峻岭、茂林修竹、又有清流激湍……”王羲之通过对自然景物的描绘与赞美,表达了对自然的热爱与敬畏之情,而“虽无丝竹管弦之盛”一句则透露出他对当时社会风气的一种反思与批判——在自然美景面前过分追求物质享受与声色之娱似乎显得格格不入,这种对自然与人文关系的深刻思考以及由此引发的对人生意义的探讨正是《兰亭集序》文化意蕴的体现之一。

《兰亭集序》还表达了一种对生命短暂与宇宙永恒的感慨:“夫人之相与俯仰一世”、“死生亦大矣”,王羲之在这里不仅是在谈论个人生命的短暂与无常——这也是魏晋时期士人普遍关注的话题——更是在探讨人类在宇宙中的位置以及生命的意义所在,这种对生命本质的深刻思考使得《兰亭集序》超越了单纯的书法艺术范畴而成为一种文化精神的传承与表达。

《兰亭集序》作为一件集书法艺术之大成的作品其笔法的自然流畅、结构的疏密有致、章法的气韵生动以及所蕴含的文化意蕴共同构成了其独特的艺术魅力,它不仅是中国书法史上的巅峰之作也是世界文化宝库中的一颗璀璨明珠,千百年来无数书法爱好者与研究者为之倾倒并从中汲取营养。《兰亭集序》以其不朽的艺术价值与深邃的文化内涵永远地载入了史册并继续影响着后世。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...