《歌的隶书之美》一文探讨了隶书与音乐之间的艺术与文化交融。文章指出,隶书作为中国书法的一种,其独特的艺术魅力和文化内涵,与音乐有着千丝万缕的联系。在音乐中,旋律、节奏、和声等元素相互交织,形成美妙的音乐作品;而在隶书中,笔画、结构、章法等元素同样相互配合,形成独特的书法艺术。,,文章通过分析隶书与音乐的共同点,如“韵律”、“节奏感”等,阐述了两者在艺术表现上的相互借鉴和融合。文章还探讨了隶书在音乐文化中的运用,如作为音乐作品的标题、歌词的书写等,以及在音乐创作中如何借鉴隶书的艺术特点,使音乐作品更具文化内涵和艺术价值。,,《歌的隶书之美》通过深入剖析隶书与音乐的交融,展现了中华文化的博大精深和艺术魅力,为读者提供了新的视角和思考。

在浩瀚的中华文化长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的魅力穿越千年,至今仍熠熠生辉,隶书作为一种古老而典雅的书体,不仅承载着历史的厚重,更以其独特的艺术表现形式,展现了中华民族对美的追求与理解,当我们将“歌”字以隶书的形式呈现,并配以精美的图片时,我们不仅是在欣赏一种文字的美,更是在体验一场跨越时空的文化之旅。

一、隶书的起源与特点

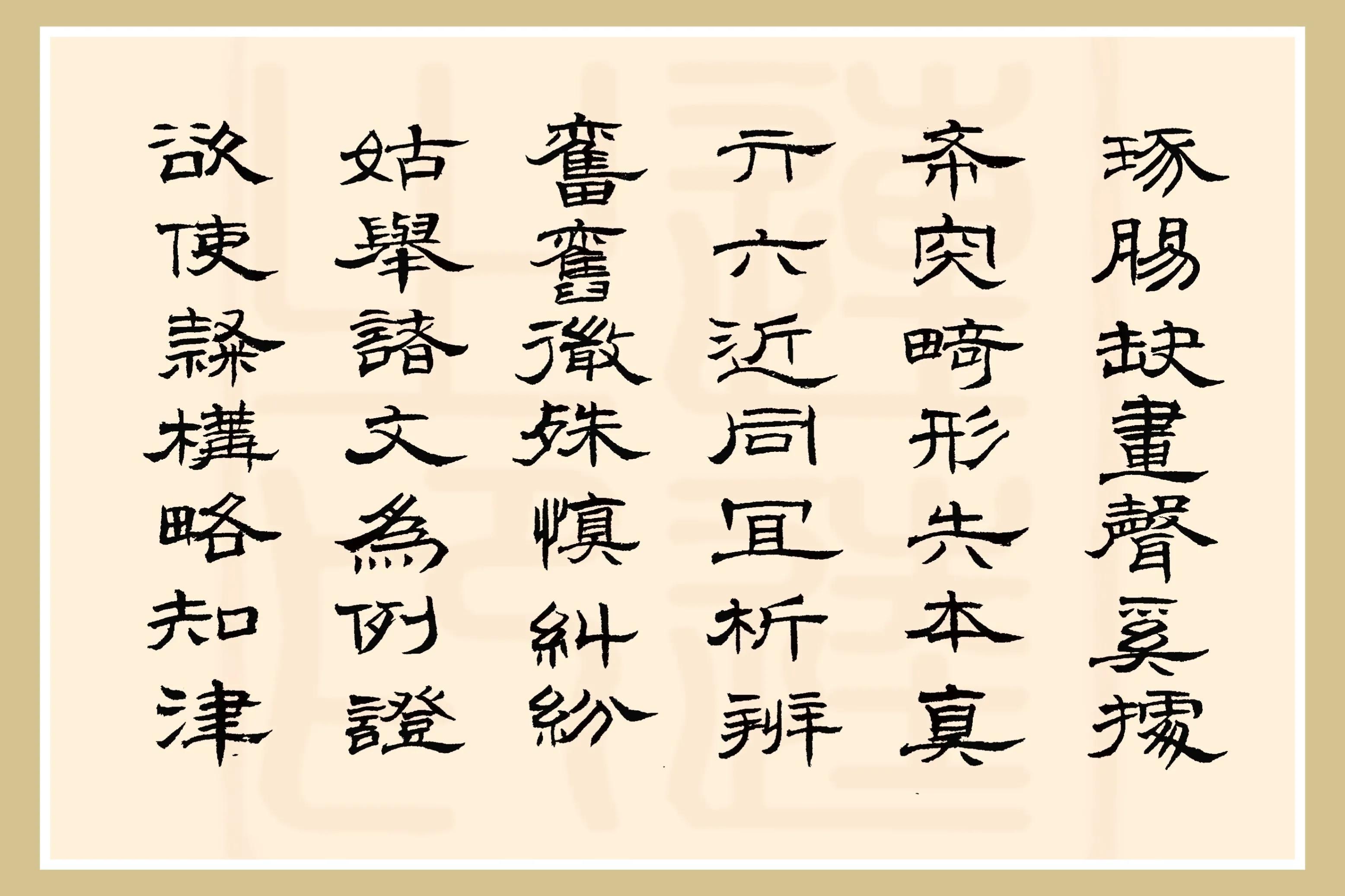

隶书,起源于秦朝,成熟于汉朝,是汉字从篆书演变为楷书的重要过渡阶段,它打破了篆书复杂的曲线结构,采用平直的笔画和方形的结构,使得书写更加便捷,同时也为后来的书法艺术发展奠定了基础,隶书的最大特点在于其“蚕头雁尾”、“一波三折”的笔画形态,以及结构上的均衡对称、疏密有致,这种书体不仅具有极高的审美价值,还蕴含了深厚的文化内涵和历史意义。

二、“歌”字隶书之美

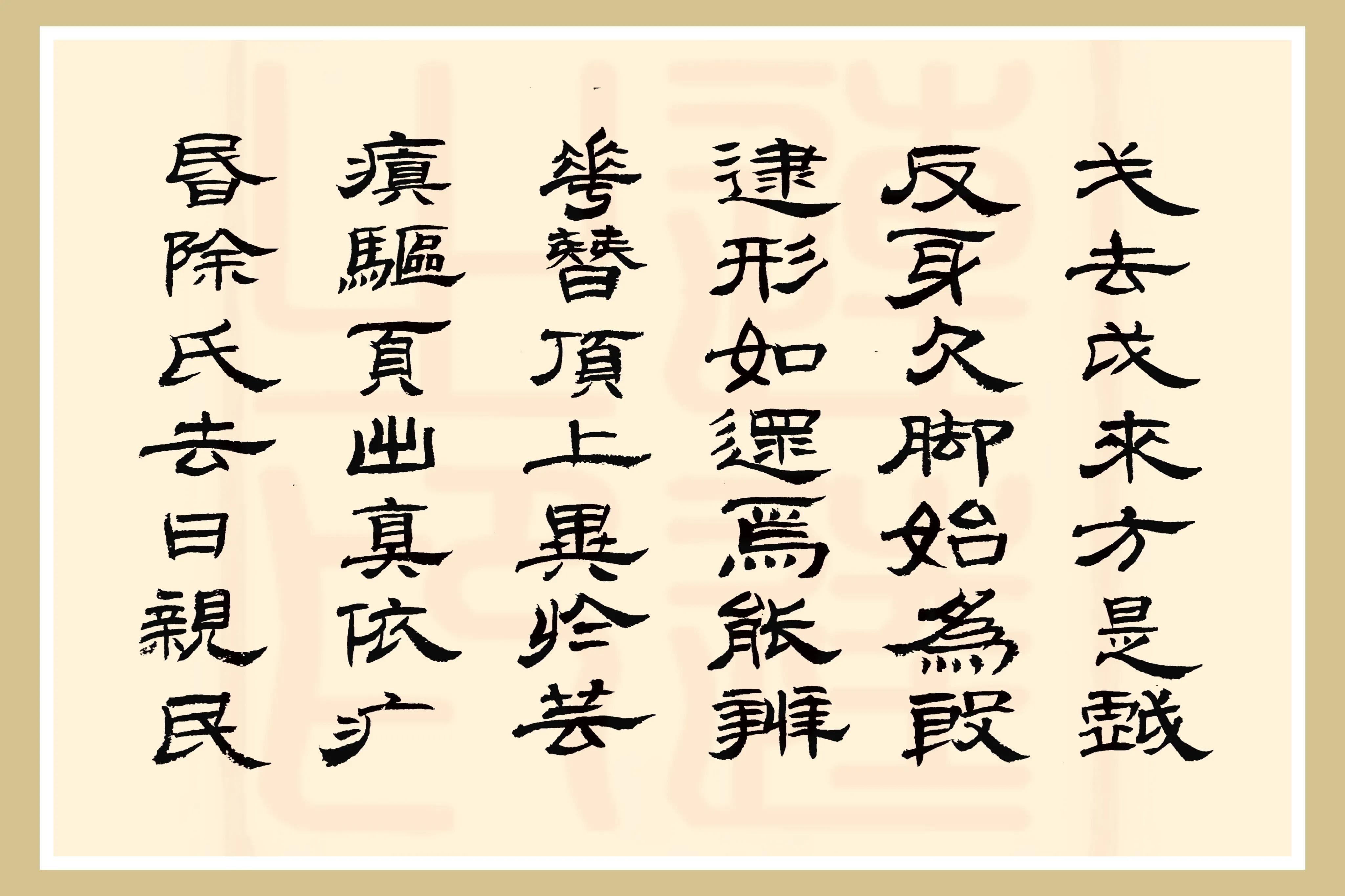

当我们把“歌”字用隶书书写时,首先映入眼帘的是其独特的字形结构。“歌”字左半部“可”字旁的“口”部,在隶书中被处理得更为开放和舒展,仿佛是歌声的出口,寓意着歌声的自由与欢畅;右半部的“哥”字则以平稳的笔画和方正的结构,展现了力量的积聚与释放,整个“歌”字在隶书的笔触下,既有流动的韵律感,又不失稳重与庄严,恰如一首悠扬的歌曲,既有激昂的高潮,也有低回的旋律。

三、图片中的艺术呈现

在一张精美的图片中,“歌”字的隶书形态被细腻地勾勒出来,墨色的浓淡干湿、笔触的轻重缓急,在宣纸上得到了完美的展现,图片中,“歌”字仿佛从纸面跃然而出,每一个笔画都充满了生命力,特别是“歌”字中的“口”部,被处理得如同一个张开双臂的人形,寓意着歌声的传播与共享;而“哥”字的部分则像一座稳固的基石,支撑着整个字的结构,象征着歌曲的根基与力量。

四、文化与情感的共鸣

将“歌”字的隶书与图片相结合,不仅仅是一种视觉上的享受,更是一种心灵的触动,在快节奏的现代生活中,一首歌往往能瞬间勾起人们深藏的记忆与情感,正如隶书“歌”字所展现的那样,它既有着对过往岁月的怀念与致敬,又有着对未来美好生活的向往与期待,每一笔每一划都仿佛在诉说着一个故事,传递着一种情感。

五、隶书在现代社会的意义

尽管我们生活在数字化、信息化的时代,但隶书这样的传统艺术形式依然有着不可替代的价值和意义,它不仅是中华文化的瑰宝,更是连接过去与未来的桥梁,在快节奏的生活中,人们往往需要一种方式来放慢脚步、静心思考,通过欣赏隶书作品,如“歌”字的隶书图片,人们可以感受到传统文化的魅力,体验到一种超越时空的宁静与和谐。

在快速发展的现代社会中,如何让传统文化焕发新的生机?或许,“歌”字的隶书就是一种很好的启示,它告诉我们,传统并非一成不变的过去式,而是可以与现代生活相融合、相辉映的活生生的存在,通过创新的方式去传承和推广传统文化,如将传统书法与现代设计、数字技术相结合,可以吸引更多人的关注和参与,让传统文化在新的时代背景下绽放出更加绚丽的光彩。

“歌”字的隶书及其图片不仅是一种艺术形式的展现,更是对中华文化深厚底蕴的一次致敬,它让我们在欣赏美的同时,也思考着如何在新时代下更好地传承与创新我们的文化遗产,正如那首悠扬的歌曲穿越时空而来,隶书的“歌”也将在我们心中久久回响。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...