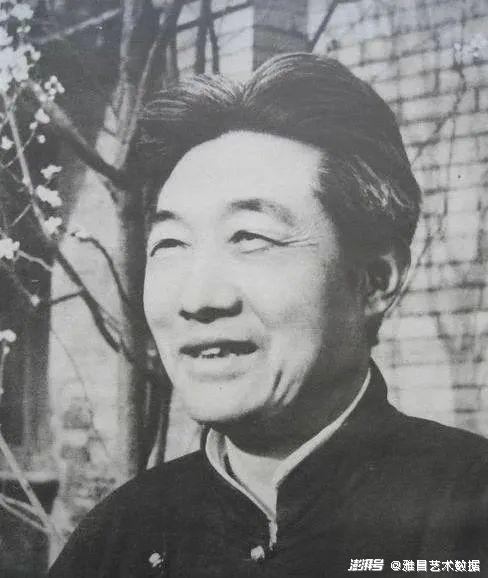

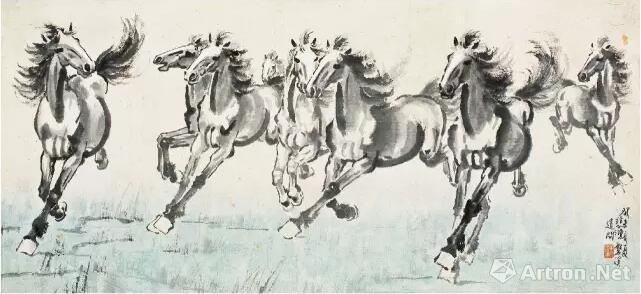

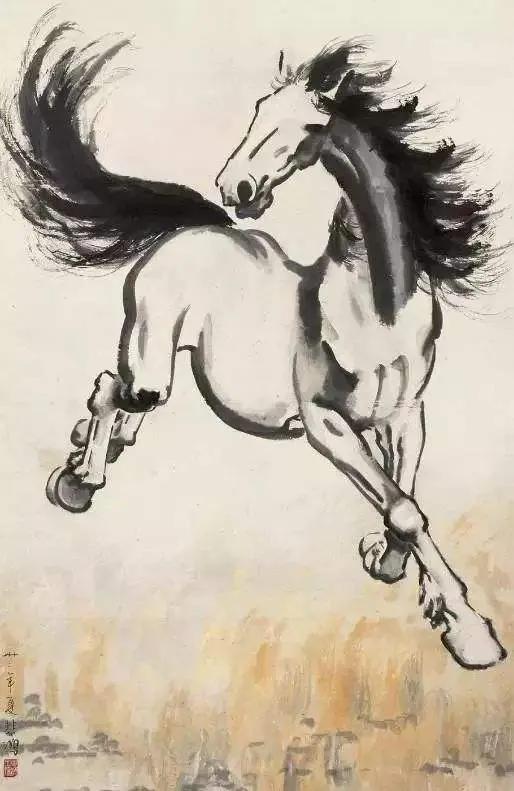

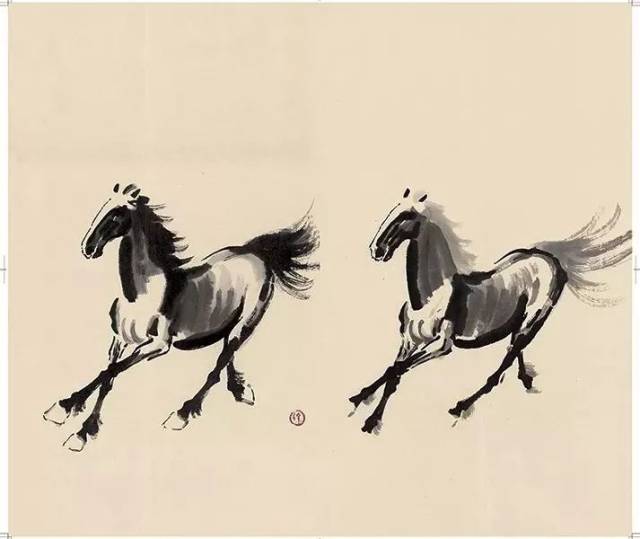

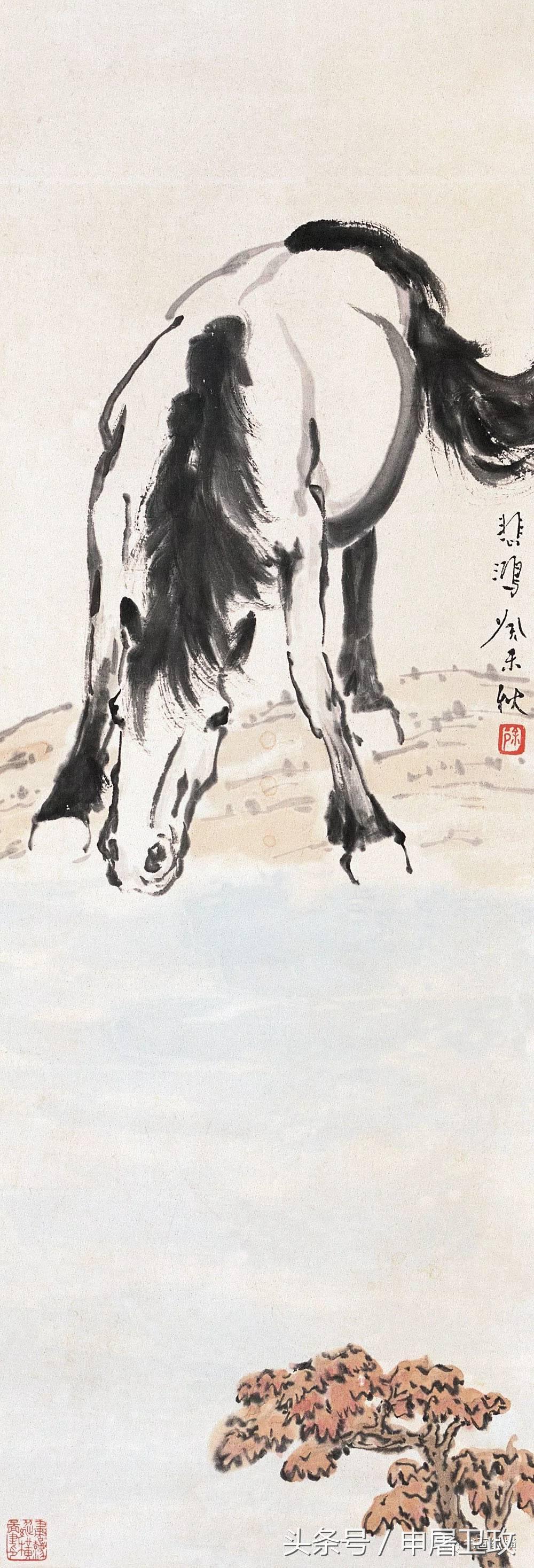

徐悲鸿,中国现代绘画的奠基者之一,其艺术作品不仅在技法上独树一帜,更在思想内容上深刻反映了时代精神。他的画作以鲜明的民族特色和强烈的时代感著称,如《徯我后》等作品,通过历史题材的描绘,表达了对民族命运的深切关怀。徐悲鸿在素描、油画等领域也有着卓越的成就,他的《田横五百士》、《徯我后》等作品,不仅在技法上追求精准与细腻,更在思想内涵上追求深度与广度。徐悲鸿的艺术世界,是笔墨与思想的完美融合,是对时代精神的深刻诠释,对中国现代绘画的发展产生了深远的影响。

在中国现代美术史上,徐悲鸿无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的画家,还是一位重要的美术教育家和艺术评论家,其作品和思想深刻影响了20世纪中国美术的发展方向,徐悲鸿的创作融合了中西艺术之长,以独特的艺术语言和深邃的题材内容,展现了他对时代、社会及人性的深刻洞察,本文将深入探讨徐悲鸿的代表作品及其艺术特色,以期为读者呈现这位艺术巨匠的笔墨世界。

早期作品:现实主义的探索

徐悲鸿的早期作品多以现实主义为基调,他通过细腻的笔触和真实的场景描绘,展现了普通人的生活状态和社会现实,这一时期的代表作有《田横五百士》和《徯我后》等。《田横五百士》取材于汉代田横及其五百壮士的故事,画面中,田横及其部下坚毅不屈的形象,传达出一种强烈的民族精神和英雄气概,这幅画不仅在技法上体现了徐悲鸿对光影和人物表情的精准把握,更在主题上表达了对民族气节和英雄主义的颂扬。

《徯我后》则是徐悲鸿为纪念“五四”运动而作,画面中一群青年学生手持标语,目光坚定地望向前方,象征着新文化运动中青年的觉醒与抗争,这两部作品不仅在技法上成熟,更在思想上具有鲜明的时代特征,体现了徐悲鸿作为知识分子的社会责任感和历史使命感。

留学归来:中西融合的尝试

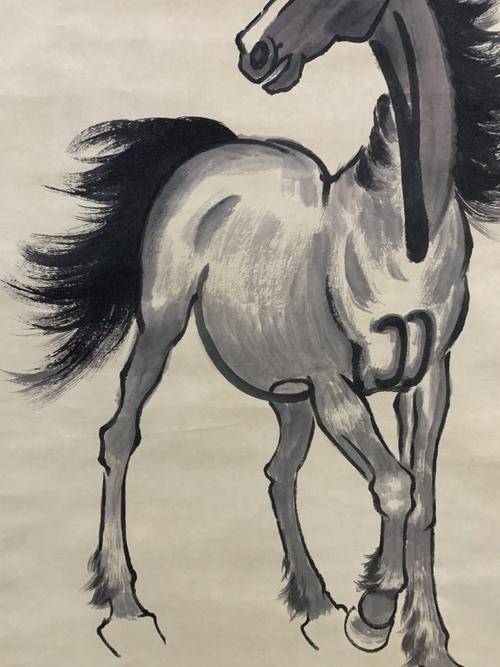

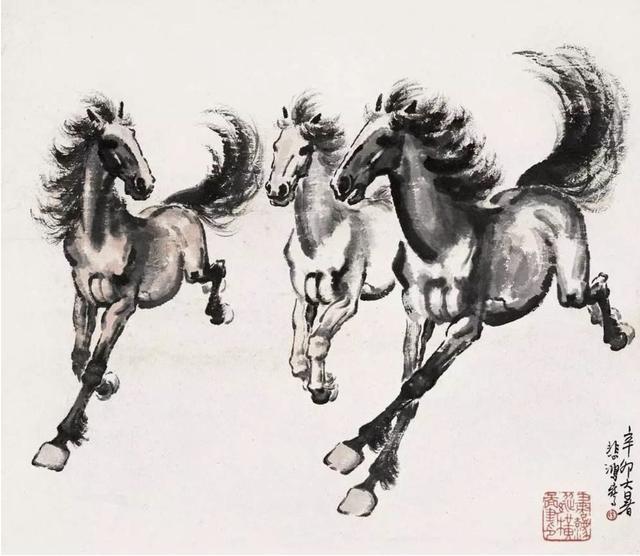

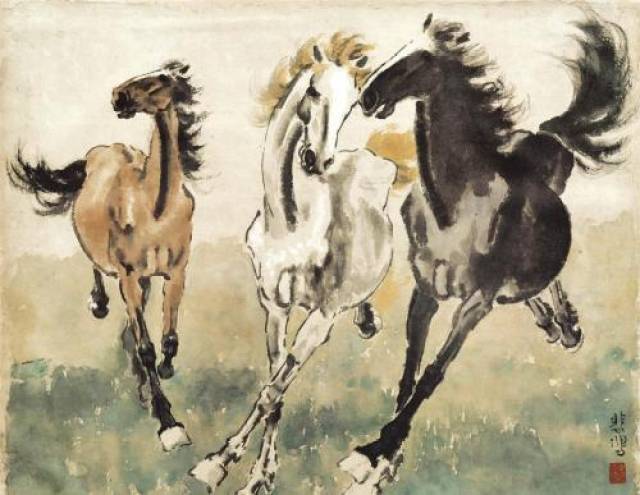

1919年至1927年,徐悲鸿赴法国深造,这段经历极大地拓宽了他的艺术视野,在欧洲期间,他不仅学习了古典绘画的技法,还接触了印象派、后印象派等现代艺术流派,归国后,徐悲鸿开始尝试将西方绘画的技法与中国的传统绘画相结合,形成了自己独特的艺术风格。

《田垄上的沉思》(又名《田间》)是这一时期的重要作品,它以西方绘画的写实手法表现了中国农村的景象,画面中的人物、景物都显得极为真实而富有质感,徐悲鸿通过细腻的光影处理和色彩运用,使画面充满了浓厚的乡土气息和生活气息,同时也体现了他对中国农村现状的深刻关注和思考。

古法之新:传统题材的现代诠释

徐悲鸿对传统题材的重新诠释也是其艺术创作的一大特色,他不仅继承了中国画的传统技法,更在此基础上进行了大胆的创新和突破。《田横三百士》(与《田横五百士》虽名相似但内容不同)便是对传统历史题材的现代解读,在这幅作品中,徐悲鸿以更为简洁的线条和构图,强调了人物内心的复杂情感和悲剧氛围,使观众在视觉上得到震撼的同时,也能感受到作品背后深邃的历史和文化内涵。

《徯我后》的另一版本——油画《田横五百士》也体现了徐悲鸿对传统与现代融合的尝试,在这幅作品中,他巧妙地将中国传统绘画中的“留白”技法融入西方绘画的构图之中,使画面既具有中国画的意境之美,又不失西方绘画的写实之精。

人物肖像:个性与情感的捕捉

徐悲鸿在人物肖像画方面也有着极高的造诣,他的肖像画不仅注重形体的准确描绘,更注重捕捉人物的性格特征和内心世界。《田汉肖像》便是其中的杰出代表,在这幅作品中,徐悲鸿以细腻的笔触刻画了田汉坚毅而深邃的眼神,以及他那略显疲惫却依然充满力量的面容,使观者能直接感受到画中人物的精神气质和内心世界,这种对人物个性和情感的精准捕捉,是徐悲鸿肖像画的一大特色。

艺术教育:培养未来的艺术家

除了创作之外,徐悲鸿还非常重视艺术教育,他先后在北京大学、上海美专等高校任教,培养了一大批优秀的美术人才,他提出的“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之”的艺术教育理念,强调了继承与创新并重的重要性,在他的影响下,中国美术教育逐渐走向了多元化和现代化的道路。

徐悲鸿不仅是一位杰出的画家,更是一位具有远见卓识的艺术教育家和思想者,他的作品以其独特的艺术语言、深邃的主题内容和鲜明的时代特征,成为了中国现代美术宝库中的瑰宝,徐悲鸿的艺术成就不仅体现在他的个人创作上,更体现在他对中国美术教育和艺术发展的深远影响上,他的艺术生涯是对“古法之新”的最好诠释,也是对“中西融合”这一艺术理念的实践与探索,在今天看来,徐悲鸿的艺术思想和创作实践仍然具有重要价值和启示意义,他是中国美术史上一位不可多得的巨匠。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...