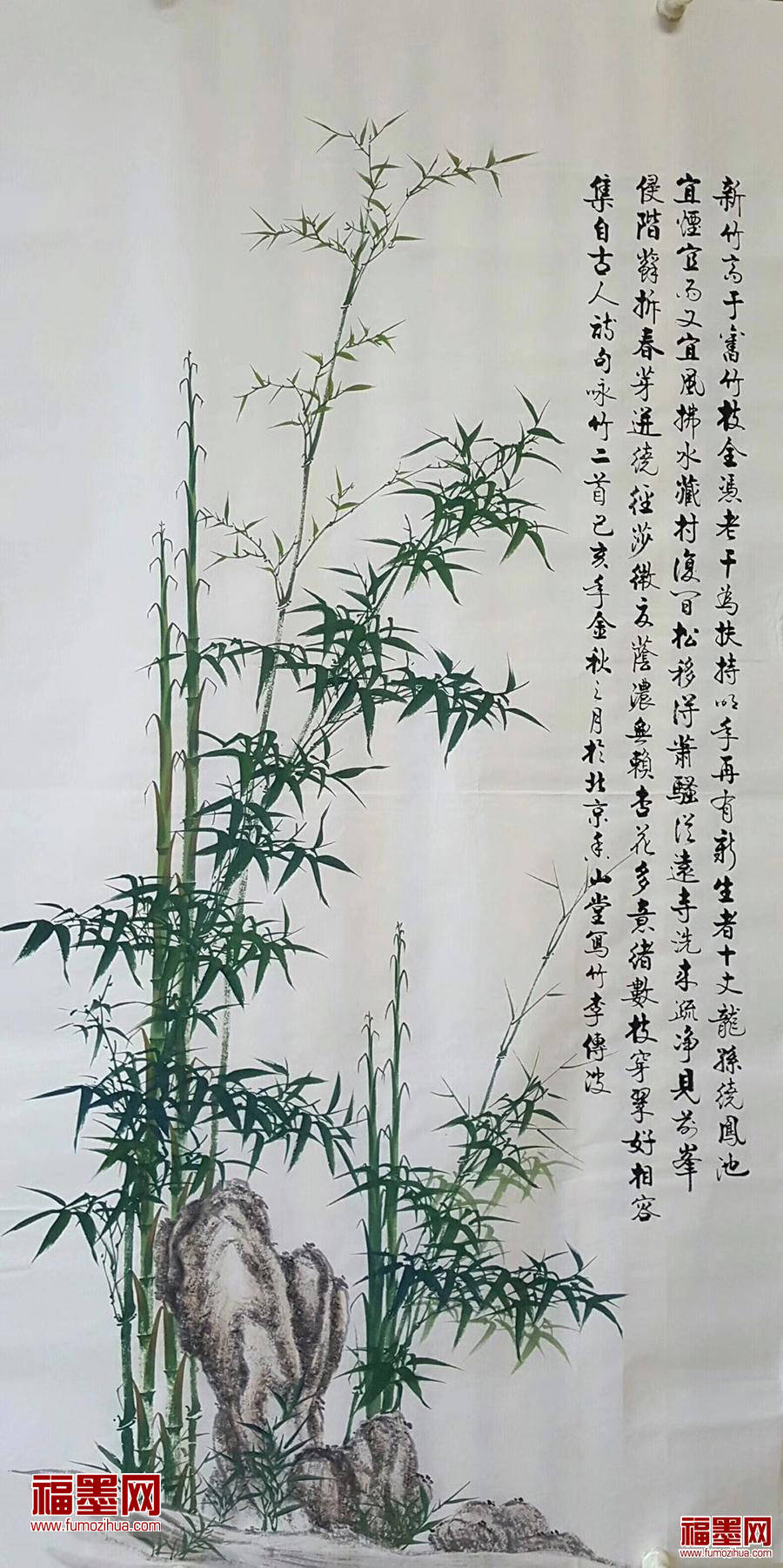

竹影婆娑,是中国画中极具艺术魅力的一个主题。在画中,竹子以它那挺拔、秀美、清雅的姿态,展现出一种超凡脱俗的意境。画家们通过墨色的浓淡、笔触的干湿,将竹子的形态、质感、光影等细节表现得淋漓尽致。,,中国画竹子图片不仅是一种自然景观的再现,更是一种文化符号和情感表达。它象征着坚韧不拔、高风亮节的精神品质,也寄托了人们对美好生活的向往和追求。在画中,竹子常常与山水、云雾、月色等元素相融合,营造出一种宁静、淡泊、高远的氛围,使观者能够感受到一种心灵的净化和升华。,,中国画竹子图片以其独特的艺术魅力和文化内涵,成为了中国画中不可或缺的一部分,也是世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

在中国传统文化的浩瀚长河中,竹子不仅是一种自然界的植物,更是文化、哲学与艺术的象征,它以其独特的形态、坚韧的品格和深远的寓意,成为了中国画中不可或缺的题材之一,每当提及“中国画竹子”,一幅幅墨香四溢、气韵生动的画面便在人们心中缓缓铺开,它们不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的洗礼和文化的传承。

一、竹之形:自然之美的定格

在中国画中,竹子的形态被无数次地描绘和再创造,从宋代文同的《墨竹图》到现代齐白石的《竹影》,每一幅作品都以其独特的笔触和构图展现了竹子千姿百态的美,画家们通过墨色的浓淡干湿、线条的曲直交错,将竹叶的轻盈、竹干的挺拔以及竹枝的柔韧表现得淋漓尽致,这些画面中的竹子,有的如剑指苍穹,展现出一种不屈不挠的阳刚之气;有的则低垂含蓄,透露出一种温婉内敛的阴柔之美,无论是密林深处的幽篁,还是庭院小径旁的几竿瘦竹,都以各自的方式诠释着自然界的和谐与生机。

二、竹之韵:文化与哲学的寄托

在中国文化中,竹子被赋予了丰富的象征意义,它不仅是“四君子”之一(梅、兰、竹、菊),代表着高洁、坚韧和谦逊的品格,还与“岁寒三友”(松、竹、梅)并称,象征着不畏严寒、经冬不凋的顽强精神,在文人墨客的心中,竹子成为了抒发情感、寄托理想的重要载体,如苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹”,表达了对高洁情操的追求;郑燮的《题画竹》则以“未出土时先有节,已到凌云仍虚心”来赞美竹子的谦逊与气节,这些诗句与画作相互映照,使得竹子不仅仅是一种自然景观,更是一种文化符号和哲学思考的媒介。

三、技法与风格:笔墨间的艺术探索

中国画竹子在技法上有着深厚的传统和多样的风格,从工笔到写意,从墨竹到彩墨,每一种技法都蕴含着画家对竹子独特的理解和情感表达,工笔竹子注重细节的精雕细琢,每一片叶子、每一节竹干都刻画得栩栩如生,展现出细腻入微的观感;而写意竹子则更注重气韵生动,以简练的笔墨传达出竹子的精神气质,追求“意到笔不到”的艺术效果,墨竹以其黑白两色营造出的高雅意境,彩墨竹子则通过色彩的对比与调和增添了画面的层次感和视觉冲击力,无论是哪一种风格,都体现了中国画家对自然美的深刻洞察和艺术创新的不懈追求。

四、现代传承与创新:新时代的竹韵

随着时代的发展,中国画竹子的创作也在不断传承与创新中焕发新的活力,当代画家在继承传统技法的同时,更注重融入个人情感和时代特色,使竹子这一传统题材焕发出新的生命力,有的画家将西方绘画的光影处理与中国画的笔墨技巧相结合,使画面更加立体生动;有的则将现代设计元素融入传统题材中,使作品更具时代感和观赏性,这种跨文化的交流与融合,不仅拓宽了中国画的表现领域,也使中国画竹子这一传统艺术形式在当代社会得到了更广泛的认可和喜爱。

在中国画中,竹子以其独特的艺术魅力和深远的文化内涵,成为了连接过去与未来的桥梁,它不仅是中国传统文化的象征之一,也是中华民族精神的重要体现,当我们凝视一幅幅中国画中的竹子图片时,不仅是在欣赏自然之美,更是在感受那份跨越千年的文化自信和哲学思考,在快节奏的现代生活中,这些静谧而坚韧的竹影仿佛在提醒我们:无论时代如何变迁,那份对美好品质的追求和对自然和谐共生的向往始终是我们内心深处不变的坚守。

中国画中的竹子图片不仅是艺术的结晶,更是文化的传承和精神的寄托,它们以独特的视角和深邃的内涵,让我们在欣赏之余,也能感受到那份超越时空的文化力量和艺术魅力。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...