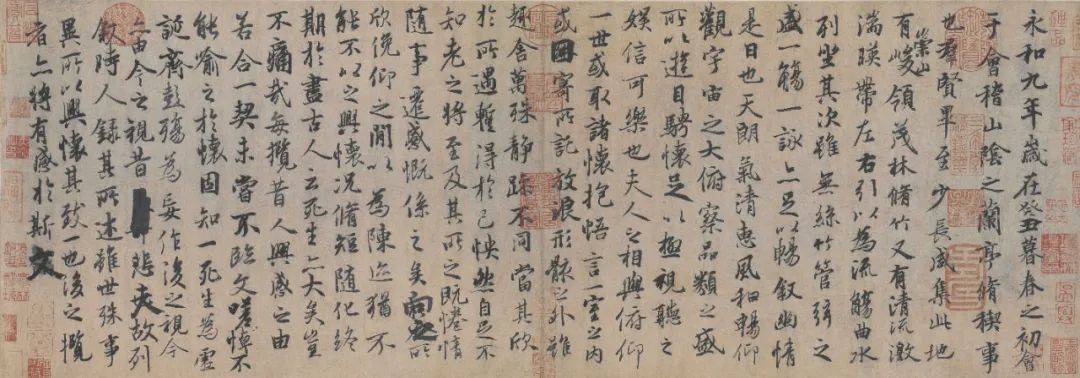

兰亭序是王羲之书法的巅峰之作,被誉为“天下第一行书”。它不仅展示了王羲之卓越的书法技艺,更蕴含了其深厚的文化底蕴和人生哲学。该作品以流畅的笔触、自然的布局和深邃的意境,展现了魏晋时期士人追求自然、崇尚自由的精神风貌。跨越千年,兰亭序的艺术魅力依然不减,成为后人学习和鉴赏的经典之作。它不仅是中国书法艺术的瑰宝,也是世界文化遗产中不可或缺的一部分。通过鉴赏兰亭序,我们可以感受到王羲之对自然、人生和艺术的独特理解,以及他对后世书法艺术发展的深远影响。

在中国书法艺术的浩瀚星空中,王羲之的《兰亭序》无疑是最为璀璨夺目的星辰之一,这部被誉为“天下第一行书”的作品,不仅以其卓越的笔法、深邃的意境和独特的艺术魅力,成为了中国书法史上的不朽传奇,更在千年的时光流转中,成为了无数文人墨客、书法爱好者顶礼膜拜的圣物,本文将从笔法、结构、意境及历史价值四个方面,对《兰亭序》进行一次深入的鉴赏与分析,以期让读者能够更加贴近这部伟大作品的艺术灵魂。

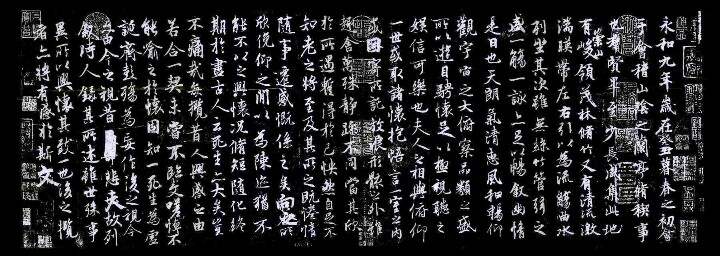

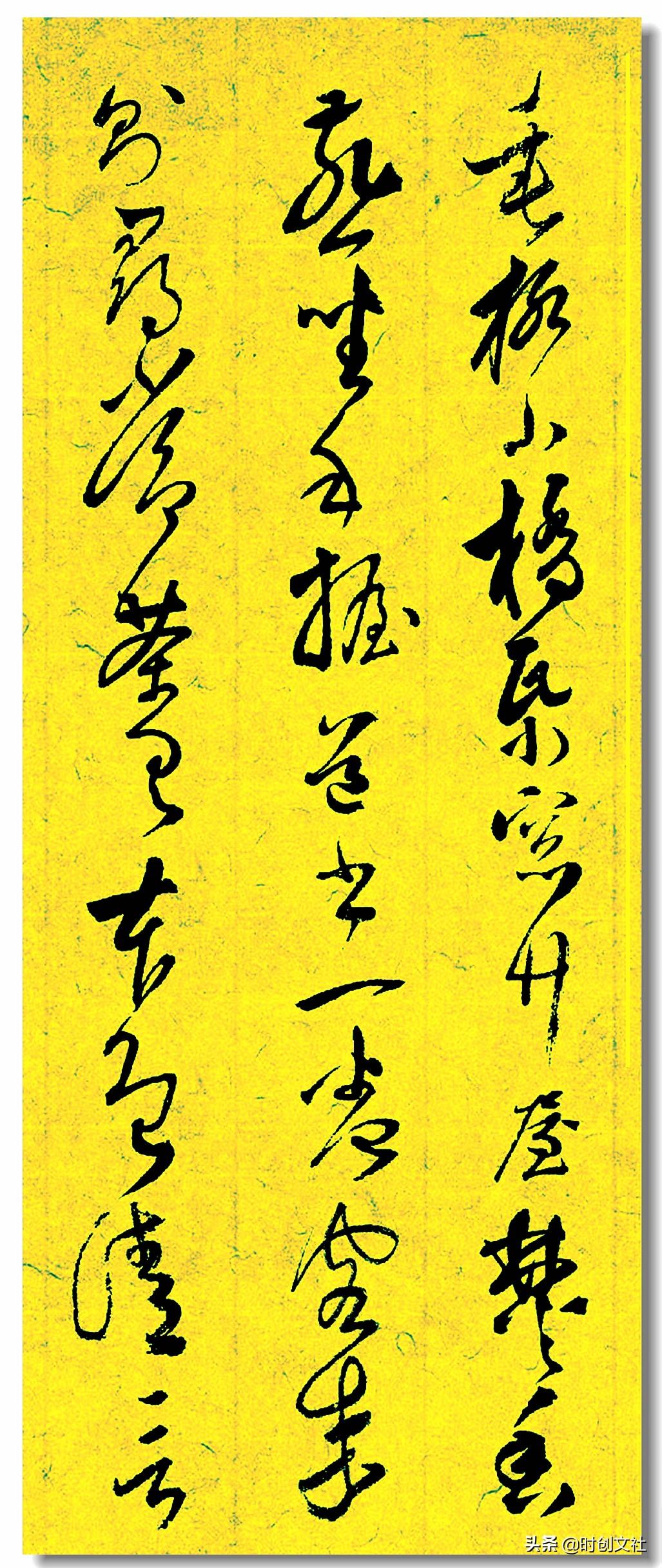

一、笔法:灵动与自然的完美融合

《兰亭序》的笔法,是王羲之书法艺术中最令人称道之处,他以“二王”(王羲之与其子王献之)为代表的“帖学”为根基,融会贯通,自成一家,王羲之在《兰亭序》中运用了“内擫”与“外拓”相结合的笔法,既展现了内敛的含蓄之美,又不失外放的豪迈之气,其用笔之妙,在于“折钗股”、“屋漏痕”,每一笔都仿佛经过精心计算却又自然天成,既有力度又不失柔美,达到了“力透纸背”的境界。

尤为值得一提的是,《兰亭序》中的“游丝”运用,王羲之在笔画之间以细若游丝的牵丝引带,使字与字之间、行与行之间形成了微妙而连续的气韵,使得整幅作品如行云流水般顺畅自然,展现出一种超脱尘俗的逸气,这种笔法的运用,不仅体现了王羲之高超的技艺,更彰显了他对自然之美的深刻理解和追求。

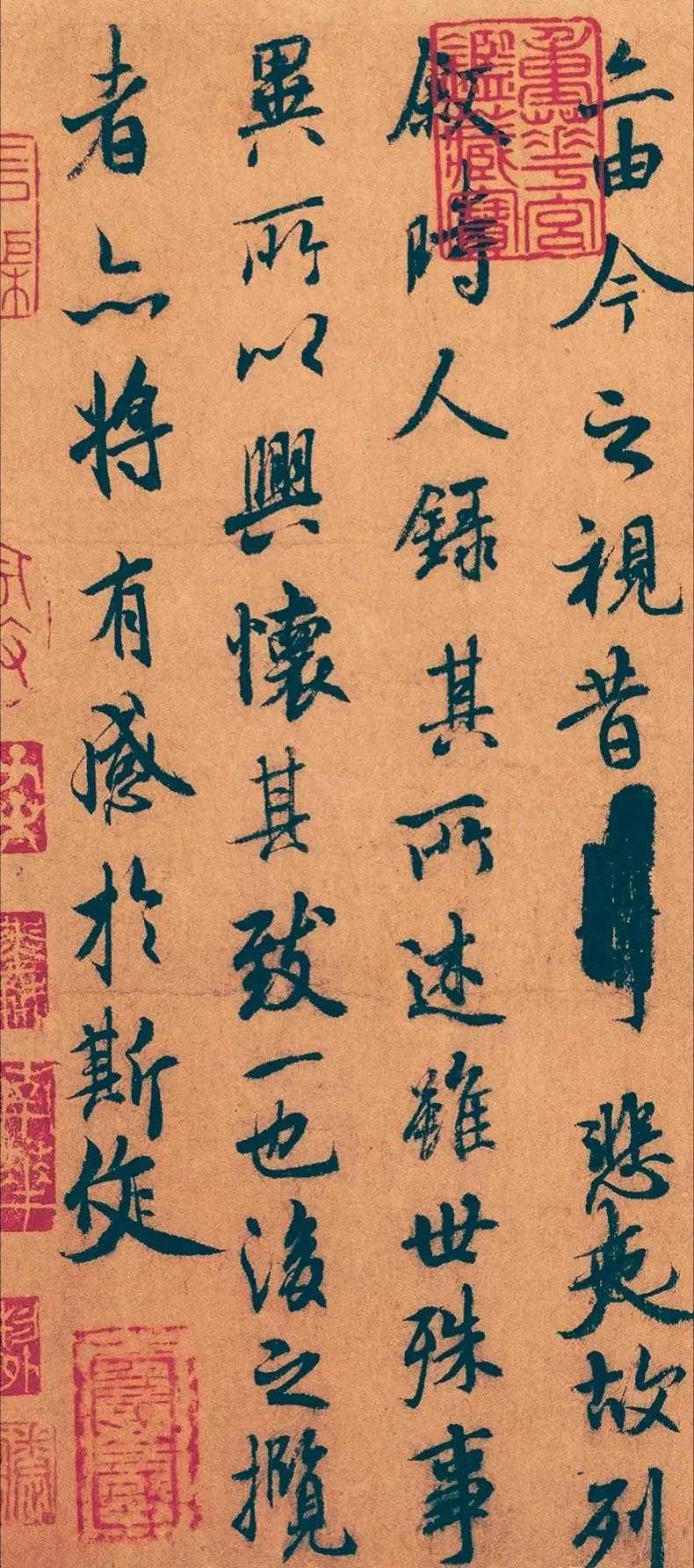

二、结构:均衡与变化的和谐统一

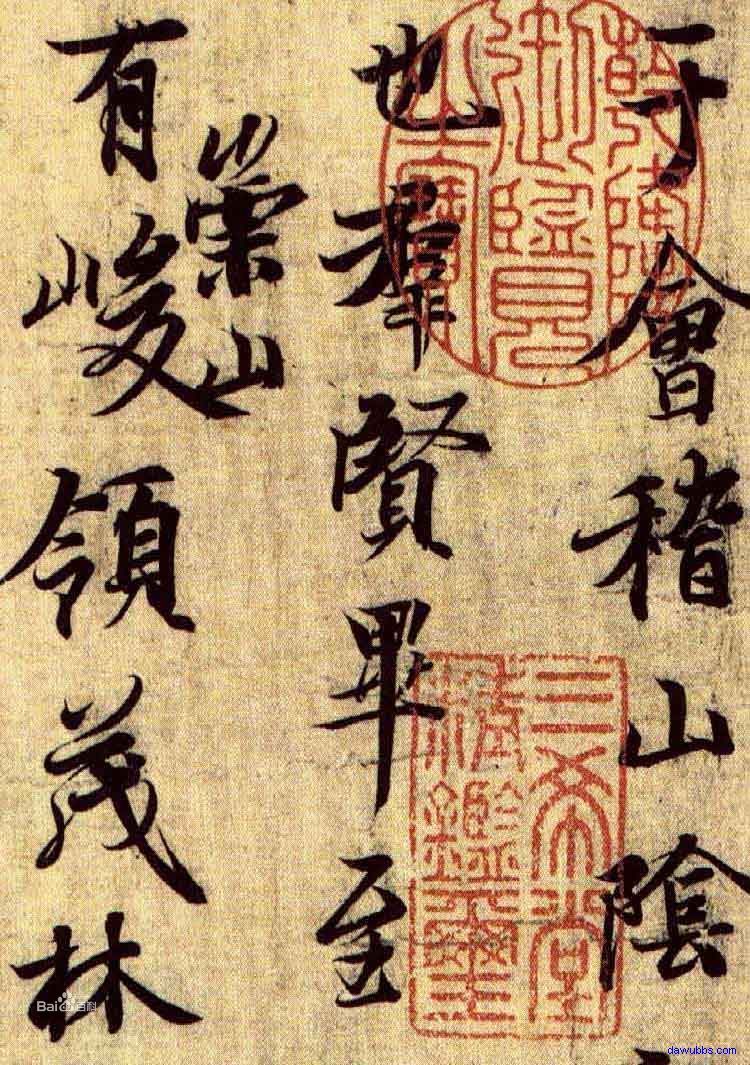

《兰亭序》在结构布局上,体现了极高的艺术造诣,王羲之在保持字形均衡的同时,巧妙地融入了变化与对比,使得整幅作品既稳定又生动,他善于利用字的大小、正斜、疏密等手段,营造出一种既和谐统一又富于变化的视觉效果。“仰观宇宙之大”一句中,“宇”字舒展,“宙”字紧凑,形成了鲜明的对比;而“群贤毕至”中的“至”字,虽处句末却略显收敛,与前文的开张形成呼应与平衡,这种精妙的布局,使得《兰亭序》在视觉上具有极强的冲击力和美感。

《兰亭序》还体现了“计白当黑”的原理,即对空白(即无墨之处)的精心安排,王羲之通过巧妙的留白,使作品在视觉上更加透气、灵动,增强了作品的节奏感和韵律美,这种对空间的处理,不仅是对书法艺术的贡献,也是对整体美学观念的深刻体现。

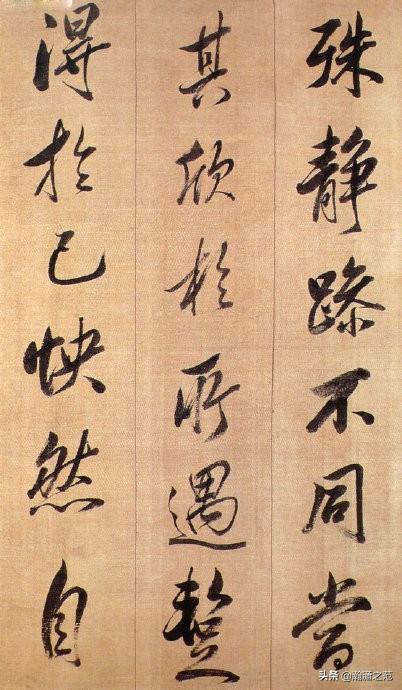

三、意境:情感与哲思的深邃表达

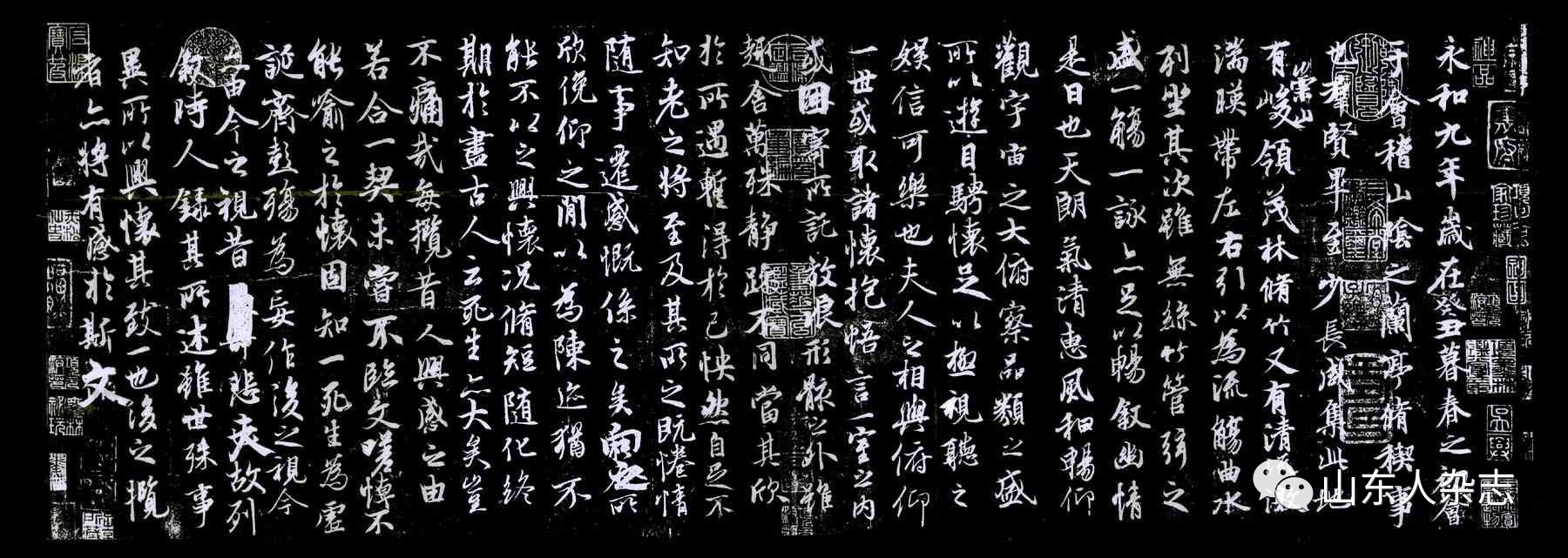

《兰亭序》之所以能跨越千年而不朽,除了其高超的技法外,更在于其深邃的意境和丰富的情感内涵。《兰亭序》作于东晋永和九年(公元353年),王羲之与一群文人雅士在会稽山阴的兰亭举行了一场盛大的集会,酒酣耳热之际,众人临水赋诗,王羲之则应景而作此序文并书之,这篇序文不仅记录了当时集会的盛况和友人间深厚的情谊,更蕴含了作者对生命、时间、自然的深刻思考和感慨。

“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”这不仅是王羲之对当时情境的描述,也是他对人生哲理的抒发——在自然与人文的交融中,寻找心灵的慰藉与超脱,这种对生命意义的探索和感悟,使得《兰亭序》超越了单纯的书法艺术范畴,成为了一部具有深刻哲学意味的文学佳作。

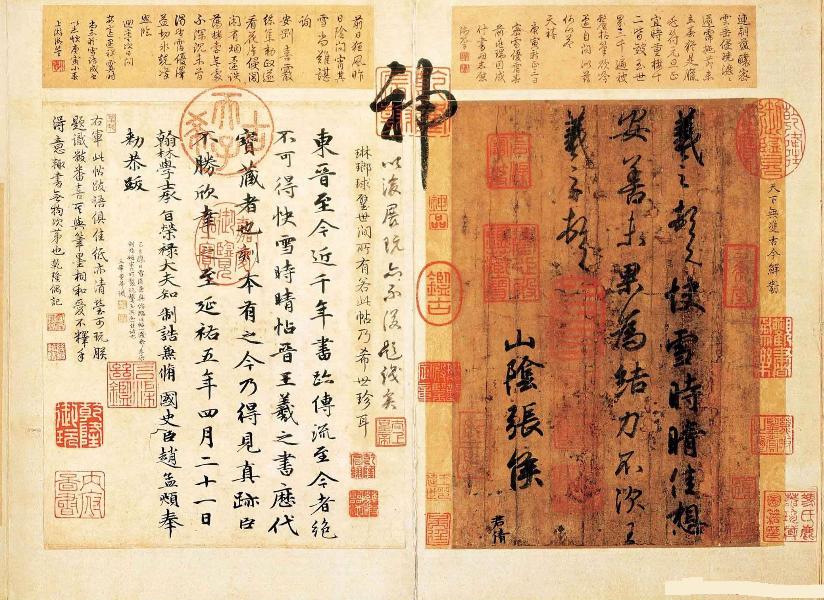

四、历史价值:文化传承与艺术创新的桥梁

《兰亭序》不仅是中国书法史上的里程碑,也是中华文化传承与创新的重要桥梁。《兰亭序》的问世,标志着中国书法从汉魏时期的质朴古拙向晋唐时期的秀美流畅转变的关键节点,它不仅继承了前代书法的精髓,更在此基础上进行了大胆的创新和突破,为后世书法的发展提供了丰富的营养和灵感源泉。

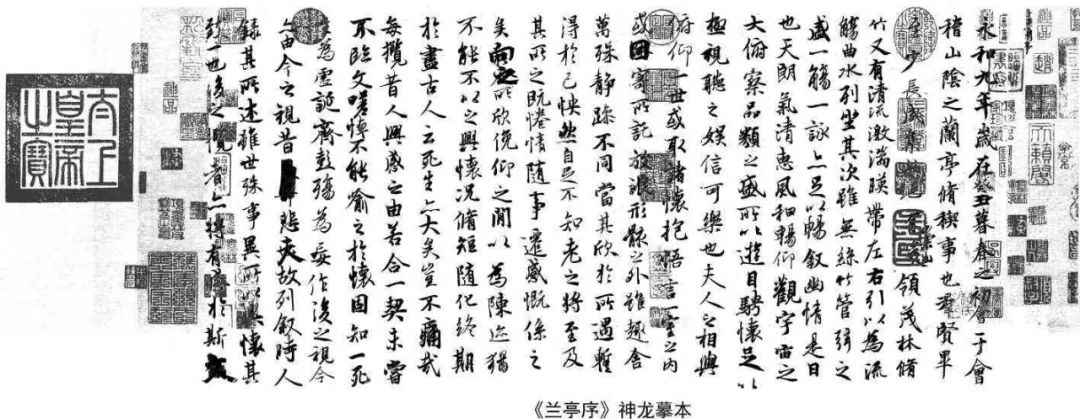

《兰亭序》作为一件历史文物,其本身也承载着丰富的历史信息和文化价值,它见证了东晋时期的文化繁荣和社会风貌,是研究当时政治、经济、文化的重要资料之一。《兰亭序》的流传过程也充满了传奇色彩,历经唐太宗李世民的珍藏、唐代的摹刻、宋代的递藏等众多历史事件和人物的故事,使其成为了跨越时空的文化符号和艺术象征。

《兰亭序》作为王羲之书法的巅峰之作,其艺术价值、文化意义和历史地位都是无可估量的,它以卓越的笔法、和谐的结构、深邃的意境和重要的历史价值,成为了中国乃至世界文化宝库中的瑰宝,在今天这个快节奏的时代里,《兰亭序》依然以其独特的魅力吸引着无数人的目光和心灵,让我们在欣赏其艺术之美的同时,也能感受到那份跨越千年的文化共鸣和哲学思考。《兰亭序》不仅是一部书法作品,更是一种精神的传承和文化的积淀,它将继续在历史的长河中熠熠生辉,照亮后人前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...