崔如琢,作为一位杰出的玉雕艺术大师,其作品不仅展现了精湛的技艺,更蕴含了深厚的文化内涵和独特的艺术风格。他以匠心独运的创作理念,将传统与现代巧妙融合,使玉雕艺术焕发出新的生命力。在崔如琢的玉雕作品中,可以看到他对传统文化的深刻理解和传承,以及对自然之美的敏锐捕捉和细腻表现。他的作品不仅具有高度的艺术价值,更承载着对历史和文化的尊重与传承。通过崔如琢的玉雕艺术,我们可以感受到他对传统文化的热爱与坚守,以及他对艺术创新的不懈追求。他的作品不仅是中国传统文化的瑰宝,也是世界艺术宝库中的一颗璀璨明珠。

在浩瀚的中华文化长河中,玉雕艺术以其独特的魅力,穿越千年,至今仍熠熠生辉,而在这片璀璨的星空中,有一位名字如雷贯耳的玉雕大师——崔如琢,他以匠心独运的技艺和深厚的文化底蕴,不仅在玉雕领域内独树一帜,更成为了传承与发扬中华传统文化的杰出代表。

匠心初露:从热爱到精通

崔如琢,1953年出生于北京一个书香门第,自幼便对传统文化抱有浓厚的兴趣,他的父亲是位书画家,母亲则擅长刺绣,这样的家庭环境让他从小耳濡目染,对艺术产生了深厚的情感,真正让崔如琢与玉雕结缘的,却是他在少年时期的一次偶然机会,那时的他,在一次游园活动中被一块未经雕琢的玉石所吸引,那质朴无华的外表下似乎隐藏着无限可能,这让他对玉雕产生了浓厚的兴趣。

1976年,崔如琢正式踏入玉雕行业,从学徒做起,一步步从实践中积累经验,他深知“工欲善其事,必先利其器”的道理,对每一块玉石都倾注了极大的耐心与细心,从选料、设计到雕刻,每一个环节都力求完美,正是这份对技艺的极致追求,让他在玉雕界迅速崭露头角。

艺术创新:传统与现代的交融

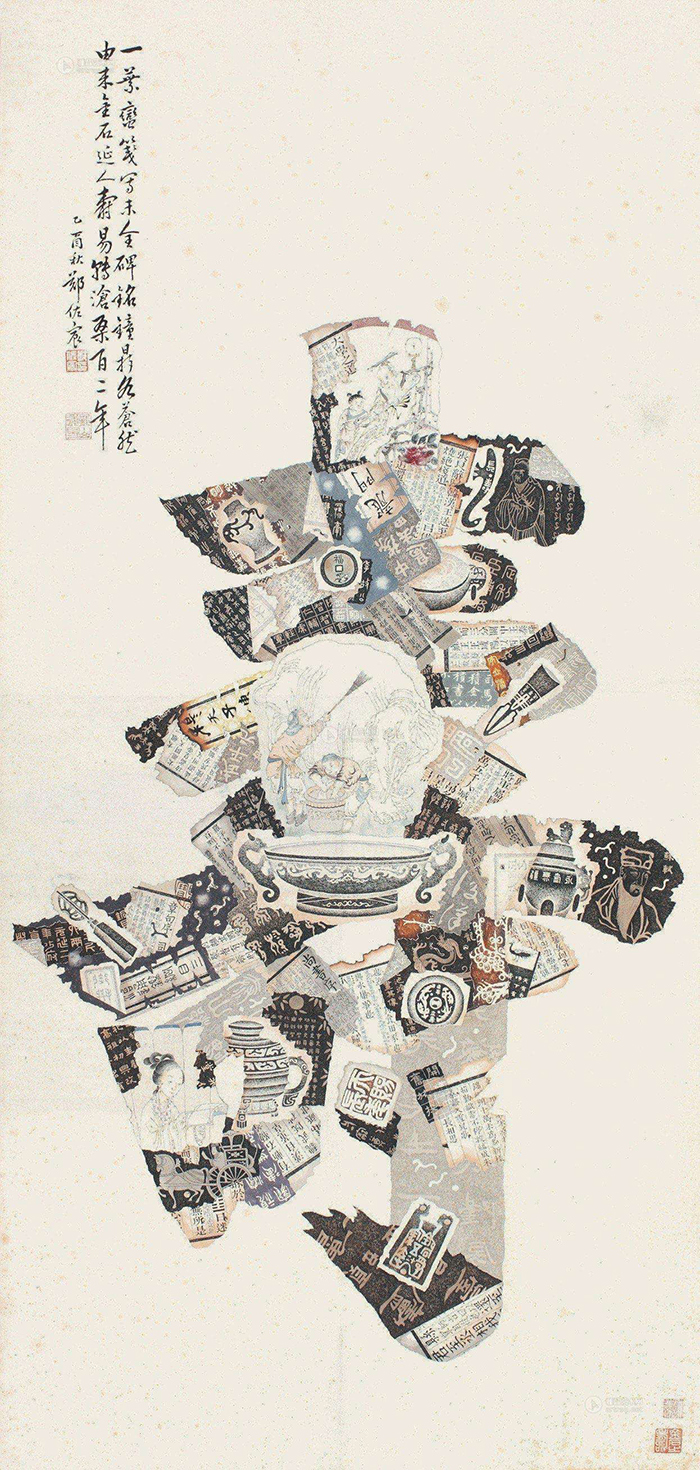

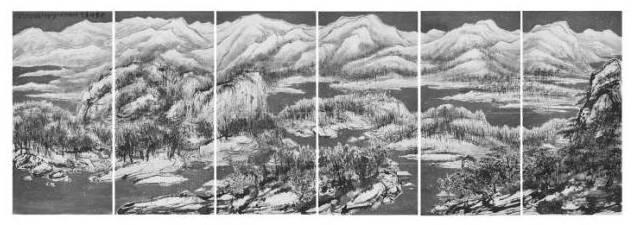

崔如琢的玉雕作品,既保留了传统玉雕的精髓,又融入了现代审美元素,形成了独特的个人风格,他擅长将中国古典文学、绘画、书法等元素融入玉雕创作中,使作品不仅具有观赏价值,更蕴含深厚的文化内涵,他的作品《秋水共长天一色》,以《滕王阁序》中的名句为灵感,将山水、人物巧妙结合,展现了人与自然和谐共生的美好愿景。

崔如琢在创作中尤为注重“意”与“境”的融合,他强调“意在笔先”,即在设计之前先有明确的构思和意境,再通过精湛的技艺将其呈现出来,这种对“意”的追求,使得他的作品不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的触动。

文化传承:匠心精神的传承者

除了在技艺上的创新与突破,崔如琢更是一位不遗余力地传承中华文化的使者,他深知,玉雕不仅仅是技艺的展现,更是文化的传承,他不仅在创作中融入传统文化元素,还积极投身于玉雕教育及文化交流活动之中,他多次举办个人作品展及讲座,向国内外观众展示中国玉雕艺术的魅力,同时也为年轻一代玉雕从业者提供了学习的平台和机会。

崔如琢认为,“匠人之心”是每一位玉雕师应当秉持的精神,他强调:“每一件作品都是匠人心灵的体现,它不仅仅是一件工艺品,更是一种文化的传递。”他通过自己的行动,激励着更多人去了解、学习并热爱传统玉雕艺术,为这一古老技艺的传承与发展贡献力量。

社会责任:以艺载道 传递正能量

除了在艺术领域的贡献外,崔如琢还积极履行社会责任,通过自己的影响力传递正能量,他参与公益活动,为贫困地区的孩子们提供学习艺术的机会;他倡导环保理念,呼吁人们在欣赏玉石之美的同时,也要关注资源的可持续利用;他还多次在国内外文化交流活动中担任大使角色,促进不同文化之间的理解和尊重。

崔如琢的这些努力不仅让他在艺术界赢得了广泛的认可和尊重,也让他成为了社会公益事业中的一位重要力量,他用自己的行动诠释了“艺术家”这一身份的多元价值——不仅是美的创造者,更是文化的传播者、社会的建设者。

崔如琢以其卓越的技艺、深厚的文化底蕴以及对艺术的无限热爱,成为了当代玉雕艺术领域的佼佼者,他的每一件作品都是对传统文化的致敬与再创造,是对“匠人之心”最生动的诠释,在这个快速变化的时代里,崔如琢坚守着对传统文化的敬畏与传承,用他的作品和行动激励着更多人去探索、去创造、去传承,正如他所言:“玉不琢不成器,人不学不知道。”崔如琢以自己的方式证明了——在不断的学习与探索中,每个人都能成为自己领域的“匠人”,为中华文化的传承与发展贡献自己的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...