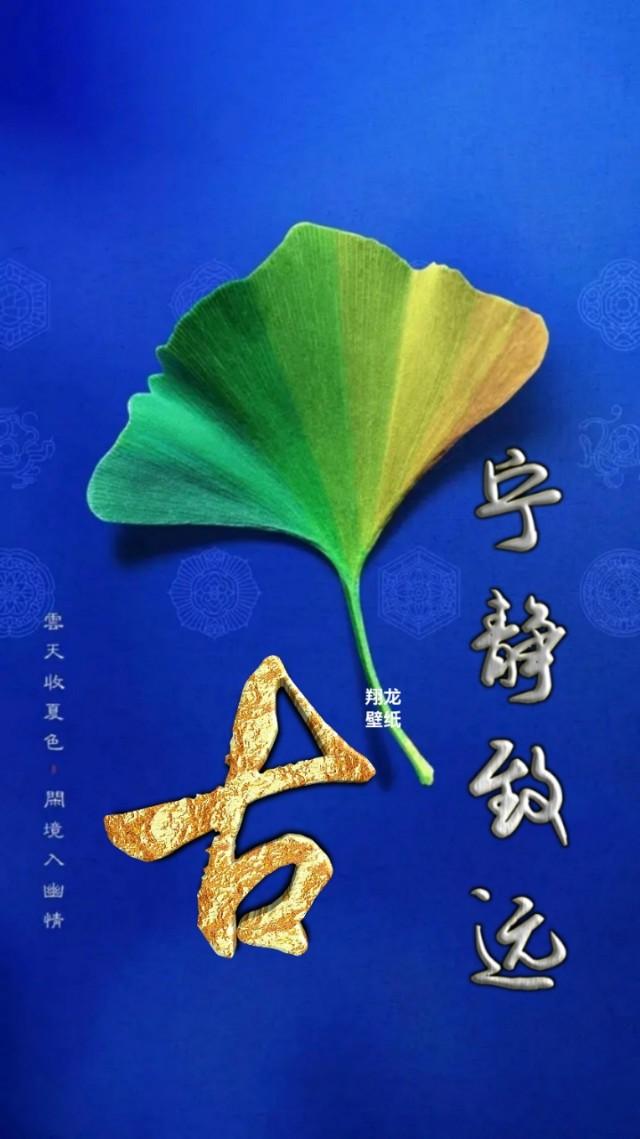

在浩瀚的中华文化长河中,“宁静致远”这一理念如同一股清泉,穿越千年时光,依然滋养着无数人的心灵,它不仅是一种生活态度,更是一种人生哲学,体现了中国人对于和谐、淡泊、内省与远大志向的追求,本文将从多个维度探讨“宁静致远”的丰富内涵及其在不同文化、艺术、哲学领域中的各种写法,旨在深入挖掘这一理念的深层价值与现代意义。

一、古典文学中的“宁静致远”

在古典文学中,“宁静致远”常被用来形容那些在宁静中寻求深远智慧与高远志向的人,如《楚辞·渔父》中“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”渔父在波涛汹涌与平静无波之间,选择以宁静的心态面对世事,体现了“宁静”中蕴含的深远智慧,又如诸葛亮《诫子书》中的“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,以父亲的身份告诫儿子,不追求浮华,方能明确志向,不心浮气躁,方能实现远大抱负,这是对“宁静致远”最经典的诠释之一。

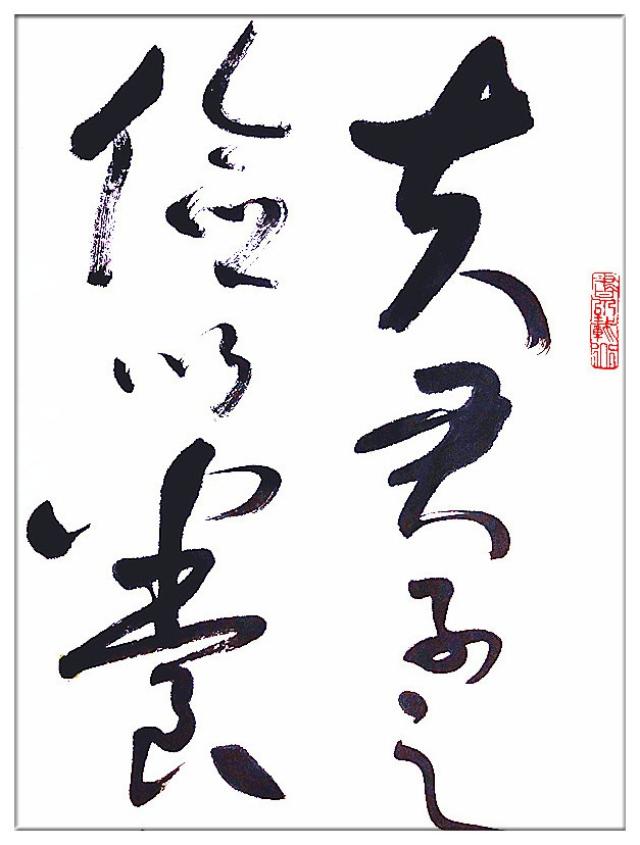

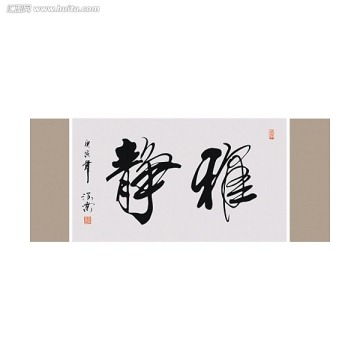

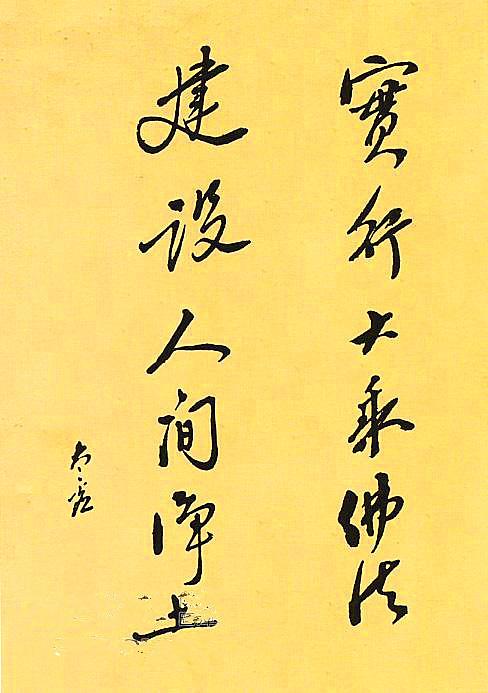

二、书法艺术中的“宁静致远”

书法作为中国独有的艺术形式,也是“宁静致远”理念的重要载体,在书法中,每一笔一划都蕴含着书者的心境与情感,王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其流畅自然、气韵生动,正是在于王羲之在自然山水间寻得的那份宁静与超脱,使得作品既有力度又不失飘逸,展现了“宁静致远”的审美追求,而怀素的草书,虽狂放不羁,但其背后的静谧与超然同样令人叹为观止,正如其自述:“吾写《兰亭》,如衮雪之舞。”在狂草的飞舞中,透露出的是书者内心的宁静与对艺术至高境界的追求。

三、道家哲学中的“宁静致远”

道家思想中,“道法自然”强调顺应自然、回归本真,而“宁静致远”正是这一思想的具体体现,老子在《道德经》中提到:“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复。”意指通过极度的虚静,可以洞察万物的本原与循环往复的规律,道家追求的不仅是外在环境的宁静,更是内心世界的平和与深邃,认为只有内心达到真正的宁静,才能洞察世间万物的本质,实现精神的自由与超越。

四、现代生活中的应用与启示

在快节奏的现代生活中,“宁静致远”更显其珍贵价值,面对信息爆炸、竞争激烈的社会环境,人们往往容易感到焦虑与浮躁。“宁静致远”提醒我们,要学会在喧嚣中寻找一片属于自己的宁静之地,通过冥想、阅读、旅行等方式,让心灵得到休憩与净化,这不仅有助于个人情绪的调节与心理健康的维护,也是实现长远目标、提升人生境界的重要途径。

五、“宁静致远”的多元写法与现代解读

“静水深流”:形容表面平静的水下暗含着巨大的力量与深度,寓意人在平静的外表下拥有深厚的内涵与远大的抱负。

“淡泊明志”:强调不追求浮华名利,方能明确自己的志向与目标,是“宁静致远”在个人修养层面的具体表现。

“心远地自偏”:出自陶渊明的《饮酒(其五)》,意指心怀高远之人,自然会觉察到身边环境的清幽与宁静,强调了精神境界对物质环境的影响。

“大音希声,大象无形”:老子在《道德经》中的这句话,用音乐与形象来比喻最高的美与善往往是无形的、无声的,强调了内在的宁静与深邃对于达到人生高境界的重要性。

“宁静致远”作为中华文化宝库中的一颗璀璨明珠,其价值不仅没有随着时间的流逝而减弱,反而因其深刻的哲理与广泛的适用性而在现代社会焕发出新的光彩,它提醒我们,在追求物质文明高度发展的同时,不应忽视心灵的滋养与精神的提升,无论是通过古典文学的品读、书法的练习、道家哲学的研习,还是现代生活中的自我调节与内心探索,“宁静致远”都是一条通往更高人生境界的必经之路。

在传承这一优秀传统文化的同时,我们也应勇于创新,将“宁静致远”的理念融入现代生活与实践之中,让它在新的时代背景下焕发新的生命力,无论是个人成长、社会和谐还是文化发展,“宁静致远”都将是引领我们走向更加深远、更加美好的未来的重要指引。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...