中国十大名画,包括《富春山居图》、《清明上河图》、《韩熙载夜宴图》等,不仅数量众多,而且各具魅力。这些名画不仅展现了古代中国的自然风光、社会生活、人物形象等丰富内容,还蕴含了深厚的文化内涵和艺术价值。《富春山居图》以其独特的山水画技法,展现了江南水乡的秀丽景色;《清明上河图》则以长卷的形式,生动描绘了北宋都城的繁华景象;《韩熙载夜宴图》则通过细腻的笔触,展现了古代贵族的夜宴场景。这些名画不仅是中国绘画艺术的瑰宝,也是世界文化遗产的重要组成部分,对于了解中国古代文化、艺术和社会生活具有重要意义。

在中国悠久的历史长河中,绘画艺术以其独特的魅力,承载着深厚的文化底蕴和民族精神,提及“中国十大名画”,这一概念虽非官方严格界定,但在艺术界和公众心中,它几乎成为了一个约定俗成的概念,代表着中国古代绘画的巅峰之作,关于“中国十大名画”具体包含几幅作品,却存在不同的说法和版本,这既反映了中国艺术宝库的丰富多样,也体现了不同时期、不同视角下的艺术鉴赏与价值判断。

传统认知中的“四幅说”

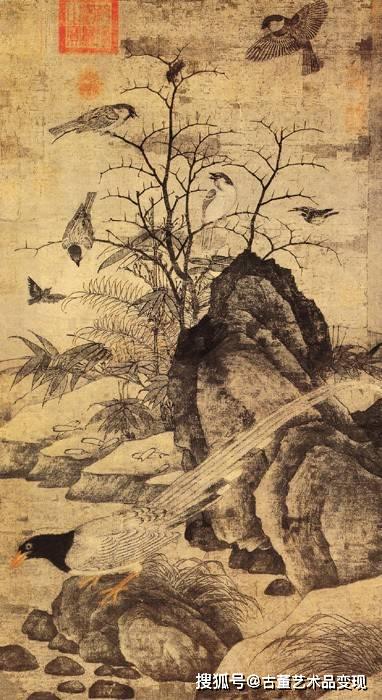

一种较为传统的说法认为,中国十大名画实则指的是四幅作品,它们分别是:东晋顾恺之的《洛神赋图》、唐代阎立本的《步辇图》、宋代李唐的《清明上河图》以及宋代范宽的《溪山行旅图》,这四幅作品不仅在技法上达到了当时绘画艺术的顶峰,更在内容上深刻反映了不同历史时期的社会风貌与人文精神,是研究中国绘画史不可或缺的珍贵资料。《清明上河图》以其宏大的场景描绘和细腻的笔触,被誉为“宋代社会生活的百科全书”。

现代流传的“十幅说”及其扩展

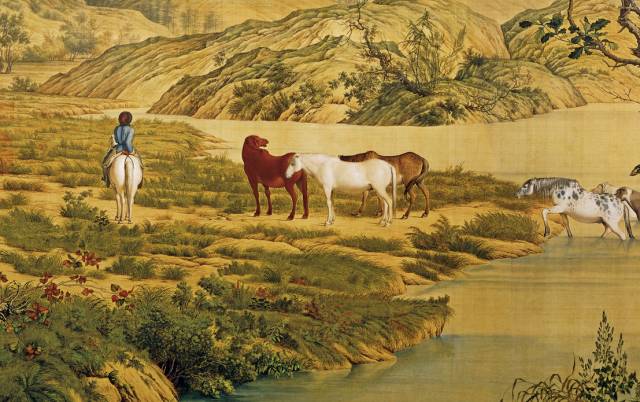

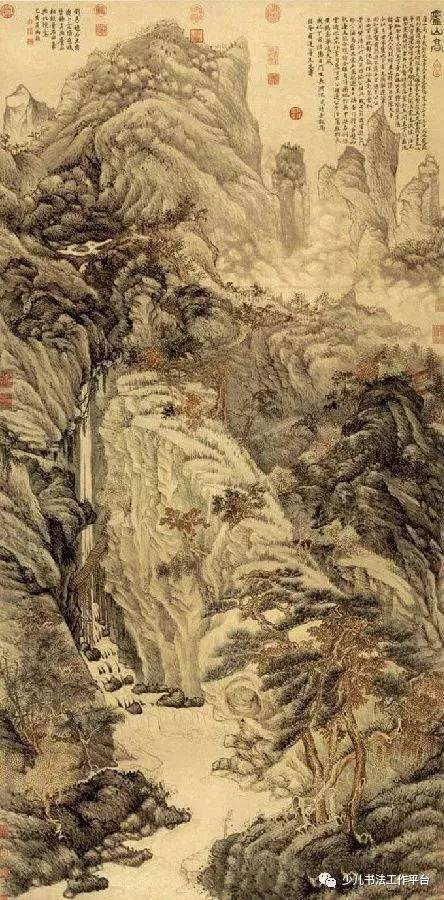

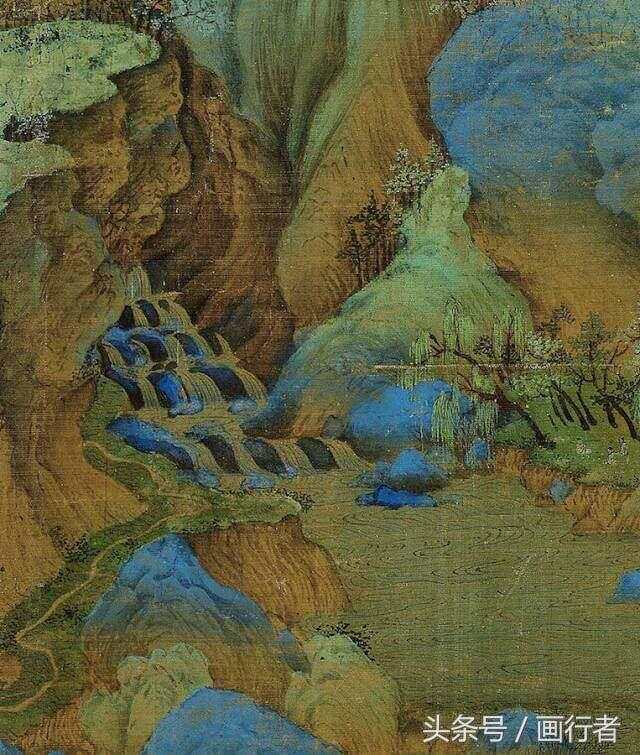

随着时代的发展和研究的深入,“中国十大名画”的概念逐渐被扩展为包含十幅作品的说法,这一版本中,除了上述四幅外,还包括了其他六幅作品,如隋朝展子虔的《游春图》、五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、北宋王希孟的《千里江山图》、元代黄公望的《富春山居图》、明代仇英的《汉宫春晓图》以及清代袁江的《阿房宫图》等,这些作品各具特色,从不同角度展现了中华文化的博大精深和古代画家的卓越才华。

值得注意的是,《富春山居图》因历史原因分为“剩山图”和“无用师卷”两部分,分别收藏于浙江省博物馆和台北故宫博物院,虽分而未合,但其在艺术史上的地位依然举足轻重。《千里江山图》作为王希孟唯一传世作品,以其壮阔的山水构图和细腻的色彩运用,展现了青年才俊对自然之美的深刻感悟。

数量之谜:为何没有固定答案?

为何“中国十大名画”的具体数量没有固定答案?这主要源于以下几个原因:一是艺术评价的主观性,不同人根据个人审美偏好和艺术理解,可能会有不同的选择;二是历史文献的缺失或模糊性,许多珍贵画作在历史长河中或失传、或损坏,其确切数量和具体名单难以考证;三是随着新发现和研究的深入,一些过去未被广泛认知的作品逐渐进入公众视野,增加了“十大”名单的丰富性和多样性。

艺术价值与文化意义

无论是“四幅说”还是“十幅说”,这些作品共同构成了中国绘画艺术的璀璨星河,它们不仅代表了高超的艺术成就,更是中华文化传承与发展的重要见证,通过这些作品,我们可以窥见古代社会的风貌、了解不同历史阶段的文化特征,感受古人对自然、生活、情感乃至哲学的深刻思考,它们是连接过去与未来的桥梁,让后人得以在画作中游历古今,体会那份跨越时空的文化共鸣。

保护与传承:当代视角下的挑战与机遇

在当代社会,随着科技的发展和全球化的推进,“中国十大名画”等文化遗产的保护与传承面临着新的挑战与机遇,数字化技术为这些珍贵画作的保存、传播与研究提供了前所未有的便利,使得更多人能够通过虚拟展览、数字博物馆等形式近距离接触并欣赏到这些艺术瑰宝;如何平衡商业化开发与文物保护之间的关系,确保这些作品在不被过度干扰的前提下继续发挥其文化价值和社会功能,成为亟待解决的问题。

“中国十大名画”虽无确切数量定论,但其背后所承载的文化价值与艺术魅力却是无可估量的,它们不仅是中华民族的文化自信与自豪的体现,也是全人类共同的文化遗产,在未来的日子里,如何更好地保护、研究、传承并创新这些宝贵资源,让它们在新时代焕发新的光彩,将是每一位文化工作者和艺术爱好者的共同使命。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...