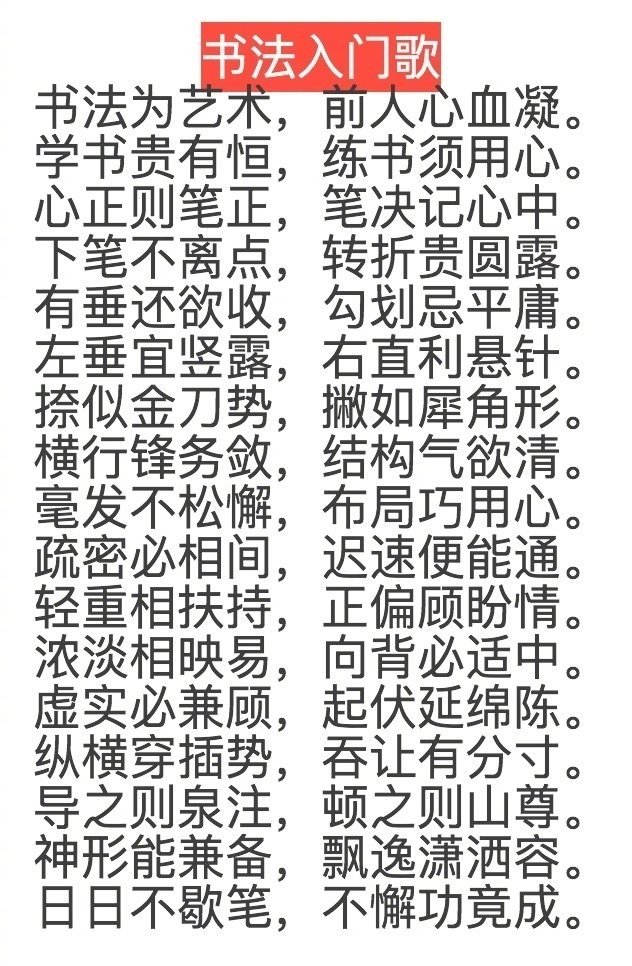

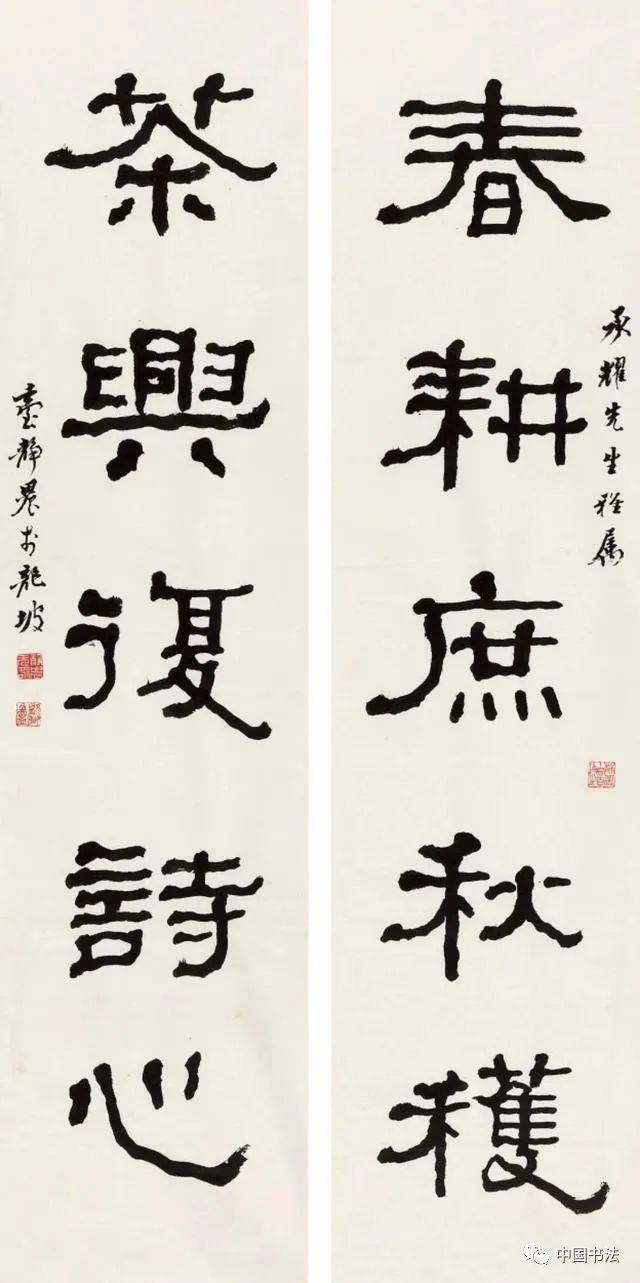

书法口诀,是笔墨间蕴含的艺术哲学。它强调“永字八法”,即侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔,这八种基本笔画,是书法的基础。在书写时,要“逆入平出”,即笔锋先逆势入纸,再顺势而出,以形成笔画的力量感和美感。要“中锋行笔”,即笔尖始终保持在墨线中,使笔画饱满圆润。书法还讲究“提按转折”,即通过提按和转折的变化,使笔画富有节奏感和韵律感。在章法上,要“计白当黑”,即通过留白和墨色的对比,使作品具有空间感和层次感。书法不仅是技艺的展现,更是心性的修炼和文化的传承。通过书法口诀的实践,可以培养人的审美情趣和艺术修养,同时也是对中华文化的一种传承和发扬。

在中华文化的浩瀚长河中,书法以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了连接过去与未来的桥梁,它不仅是文字的书写,更是情感的抒发、哲学的体现和美学的追求,而“书法口诀”,作为书法学习中的一种简明扼要、易于记忆的指导原则,不仅能帮助初学者快速入门,还能引导有经验的书法爱好者在笔墨间探索更深层次的意境,本文将围绕“书法口诀”这一关键词,从基本功、结构布局、笔法运用、墨色控制以及创作心态等五个方面展开,揭示书法艺术中的智慧与奥妙。

一、基本功:稳扎稳打,始于足下

“欲学书,先学姿。”这是书法学习的第一道门槛,正确的坐姿与执笔姿势是基础中的基础,坐姿要求头正、身直、臂开、足安,确保书写时身体处于放松状态,视线与纸面保持平行,避免长时间书写造成的颈椎不适,执笔则需“指实掌虚”,即手指要紧紧握住笔杆,但手掌不宜过紧,保持一定的灵活性,以便于控制笔锋的细微变化。

“逆入平出,中锋行笔。”这是运笔的基本原则,逆入即落笔时笔锋先向笔画相反方向切入纸面,再转而向行进方向行笔,这样能保证笔画的力度均匀,线条流畅而不失力度,中锋行笔则是确保笔画中心始终保持在墨线之中,使笔画显得圆润饱满,富有立体感。

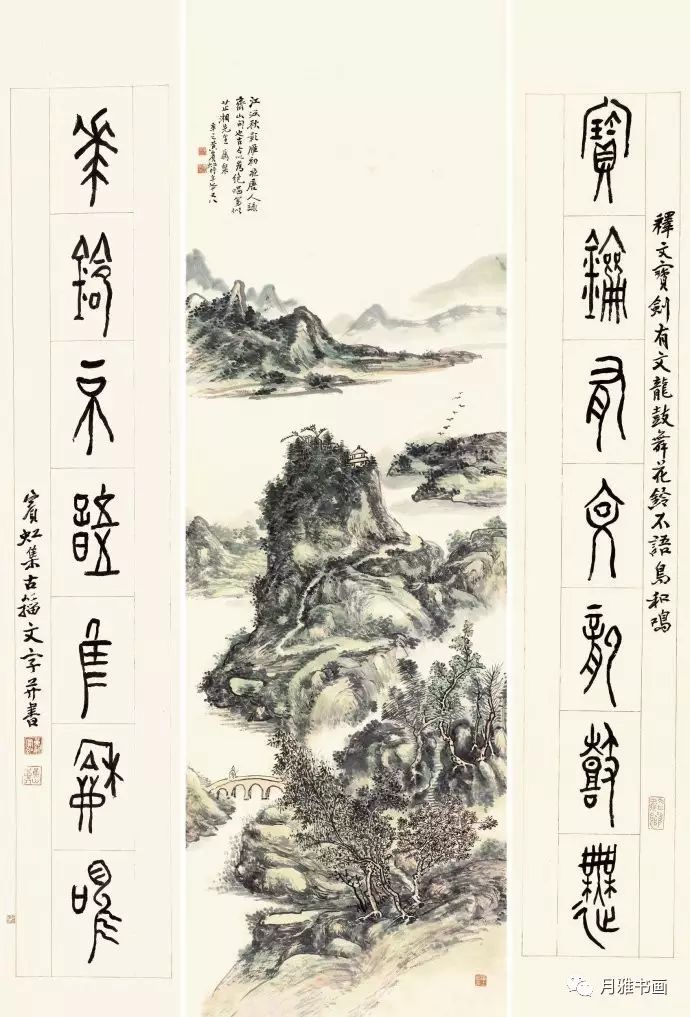

二、结构布局:计白当黑,和谐统一

“计白当黑”,是书法布局的精髓所在,它不仅仅是指字内空间的安排,更是对整幅作品乃至整个创作过程的宏观把握,在书法中,字与字之间、行与行之间的留白如同画面的呼吸,其重要性不亚于墨色的填充,合理的留白能引导观者的视线流动,使作品显得疏密有致、气脉相连。

“横平竖直,重心稳定。”这是字形结构的基本要求,横画要平直而不失变化,竖画要挺拔而有力,每个字都像一座小建筑,需要有一个稳固的重心,通过反复练习,掌握好字的重心位置,是提高整篇作品和谐统一的关键。

三、笔法运用:刚柔并济,变化无穷

“提按转折,轻重缓急。”这是笔法运用的核心,提按指的是在运笔过程中通过手指的细微动作控制笔锋的提起与按下,以产生不同的线质效果;转折则要求在笔画转弯处既要圆润又要果断,避免生硬转折造成的线条断裂感,而轻重缓急则体现在对不同笔画、不同字乃至整幅作品节奏的掌控上,通过速度和力量的变化,使作品富有节奏感和韵律美。

“八面出锋”,则是对笔法灵活性的更高要求,它不仅指笔锋在书写过程中的多向性运用,也寓意着书法家在创作时思维活跃、不拘一格的创作态度,通过八面出锋的技巧,可以使得笔画更加生动多变,展现出书法的艺术魅力。

四、墨色控制:浓淡干湿,相得益彰

“墨分五色”,即通过控制墨的浓淡、干湿来表现不同的视觉效果和情感表达,浓墨给人以凝重、沉稳之感;淡墨则显得清逸、淡雅;干墨则能表现出苍劲古朴之风;湿墨则让画面显得灵动、湿润,在书法创作中,恰到好处地运用墨色变化,可以使作品层次分明、意境深远。

“水墨交融”,强调的是在运笔过程中水与墨的协调配合,水多则墨化,易导致笔画模糊;水少则墨干,难以表现出墨色的丰富层次,只有掌握了水墨之间的微妙平衡,才能让墨色在纸上自由流淌,展现出书法的独特韵味。

五、创作心态:心静如水,意随笔动

“心正则笔正”,这是书法创作中最为重要的心态之一,只有当内心平静、专注时,才能更好地感知笔尖与纸面的每一次接触,将个人的情感和思想通过笔墨自然流露,在创作过程中,应摒弃杂念,让心灵回归本真,以一种近乎冥想的状态去感受每一次运笔的节奏和力度变化。

“不拘一格”,则是鼓励书法家在创作时勇于突破传统束缚,大胆尝试新的表现手法和风格,每一种风格的尝试都是对自我极限的挑战和超越,也是对书法艺术多样性的丰富和拓展,但同时也要注意“守正创新”,在创新的同时不忘传统根基,做到“古法今用”,使作品既有传统韵味又不失时代气息。

书法口诀虽简短精炼,却蕴含了深厚的文化底蕴和艺术智慧,它不仅是书法学习的指南针,更是书法家们对美的追求和感悟的结晶,无论是初学者还是资深书法爱好者,都应将其作为日常练习和创作的参考依据,通过不断实践和领悟这些口诀背后的精神实质,我们不仅能提高自己的书法技艺水平,更能在这个过程中体会到中国传统文化独有的魅力与韵味,正如古人云:“书为心画”,每一幅书法作品都是书者内心世界的真实写照和情感流露,让我们在笔墨间继续探索、不断前行吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...