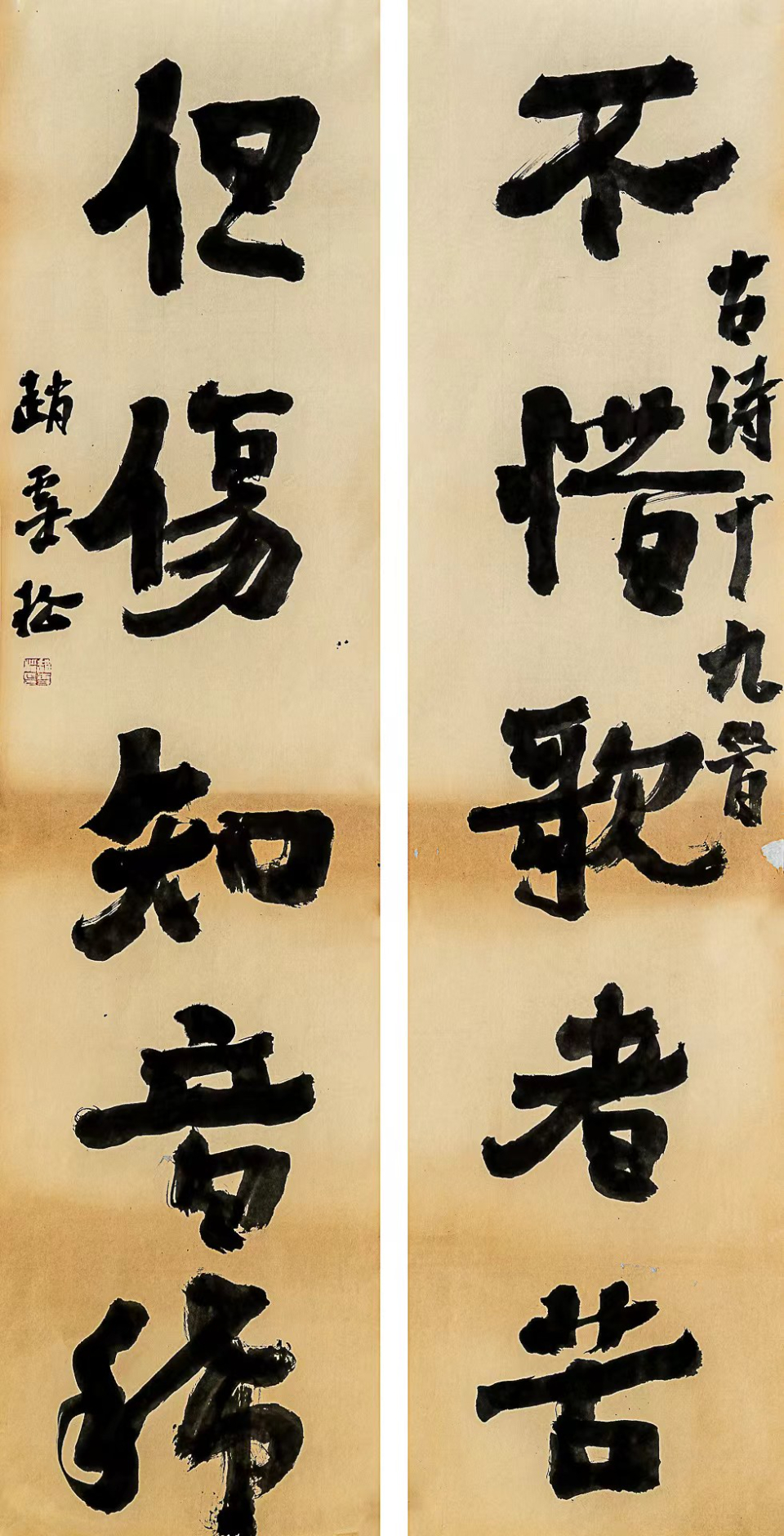

中国书法,作为中华文化的瑰宝,历经千年的演变,从甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、行书到楷书,每一种书体都承载着不同历史时期的文化特色和审美追求。其艺术魅力不仅在于笔墨的韵味、结构的布局,更在于书者情感的抒发和意境的营造。从王羲之的《兰亭序》到颜真卿的《祭侄文稿》,每一幅作品都是书法家心灵与纸墨的对话,展现了书法艺术的独特魅力和深厚文化底蕴。在当代,书法艺术依然焕发着新的生命力,成为连接传统与现代、东方与西方的桥梁,让世界领略到中国书法的独特韵味和无穷魅力。

中国书法,作为中华文化宝库中的瑰宝,不仅承载着文字记录的功能,更是千百年来文人墨客抒发情感、展现个性与审美追求的重要载体,它以独特的笔法、结构、章法及墨色变化,展现了中华民族的哲学思想、美学理念和历史变迁,本文旨在通过梳理中国书法史的发展脉络,探讨其艺术特征、风格演变及对后世的影响,以期为读者勾勒出一幅丰富多彩的中国书法历史长卷。

古代书法:从甲骨到楷行草

中国书法的历史可追溯至商代的甲骨文,那时的文字刻于龟甲兽骨之上,虽为实用而生,却已初具美学价值,随后,西周的金文、春秋战国时期的石鼓文,以及秦代的小篆,均在不同程度上推动了书法艺术的发展,特别是秦始皇统一六国后,推行“书同文、车同轨”,小篆的规范化为后续书法的发展奠定了基础。

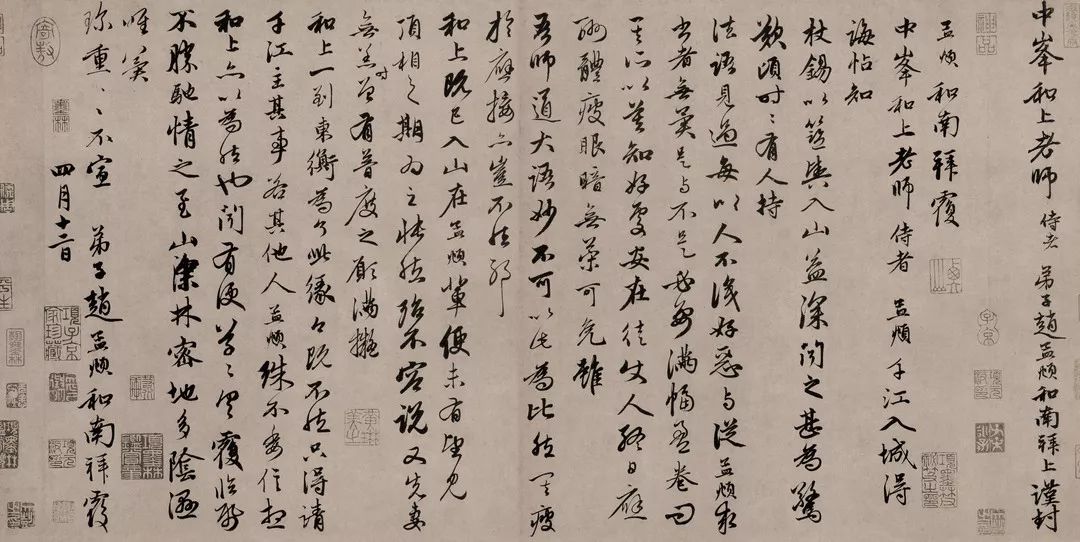

汉魏六朝时期,隶书与楷书逐渐成熟,尤其是东汉末年,草书的出现极大地丰富了书法的表现力,张芝、钟繇等书法家的作品成为后世学习的典范,魏晋南北朝时期,书法艺术进入了一个新的高峰,王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其行云流水般的笔触和深邃的意境,展现了魏晋文人的风流与超脱。

唐代:书法艺术的鼎盛时期

唐代是中国书法史上的黄金时代,不仅因为皇帝的推崇(如唐太宗对王羲之的喜爱),更因为涌现出了一大批杰出的书法家,如欧阳询、虞世南、颜真卿、柳公权等,唐代书法以楷书为主流,颜体与柳体的出现,将楷书的法度与气势推向了新的高度,草书在张旭、怀素等人的手中得到了新的发展,其狂放不羁的风格,反映了唐代社会的开放与包容。

宋代至清代的创新与传承

进入宋代,随着文化重心南移和士人阶层的兴起,书法艺术更加注重个性表达和情感抒发,苏轼、黄庭坚、米芾等人的作品,在继承前人基础上又有创新,尤其是米芾的“刷字”理论,强调自然流畅的书写过程,元代,由于社会环境的变化,书法呈现出简约、内敛的风格,而明代则以董其昌、祝枝山等人为代表,书法风格更加多样化,既有对古法的严谨遵循,也有对个人风格的极致追求。

清代是书法史上一个重要的转折期,碑学兴起,以金石碑刻为范本的书风逐渐盛行,如邓石如、赵之谦等人的作品,在保留传统笔法的同时融入了新的元素,清代还出现了许多著名的书法流派和理论著作,如“扬州八怪”的个性张扬,以及包世臣、康有为等人的书法理论,为后世书法的发展提供了新的思路。

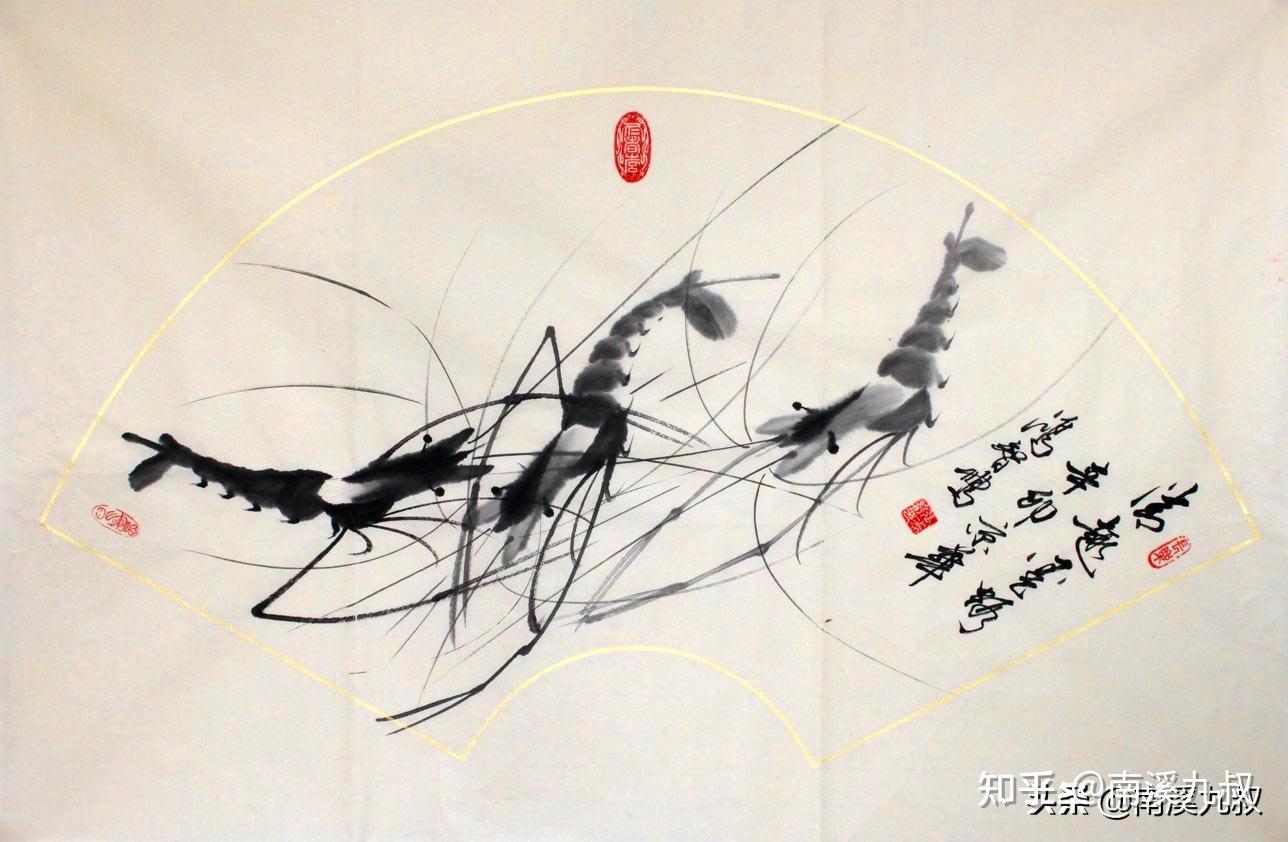

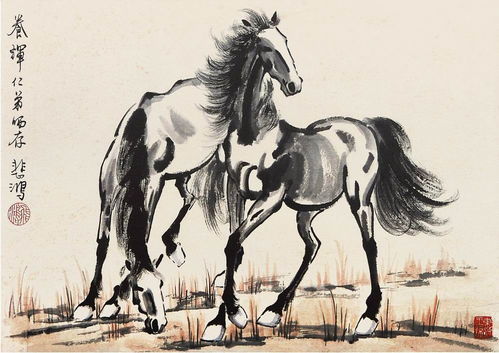

近现代:传统与现代的交融

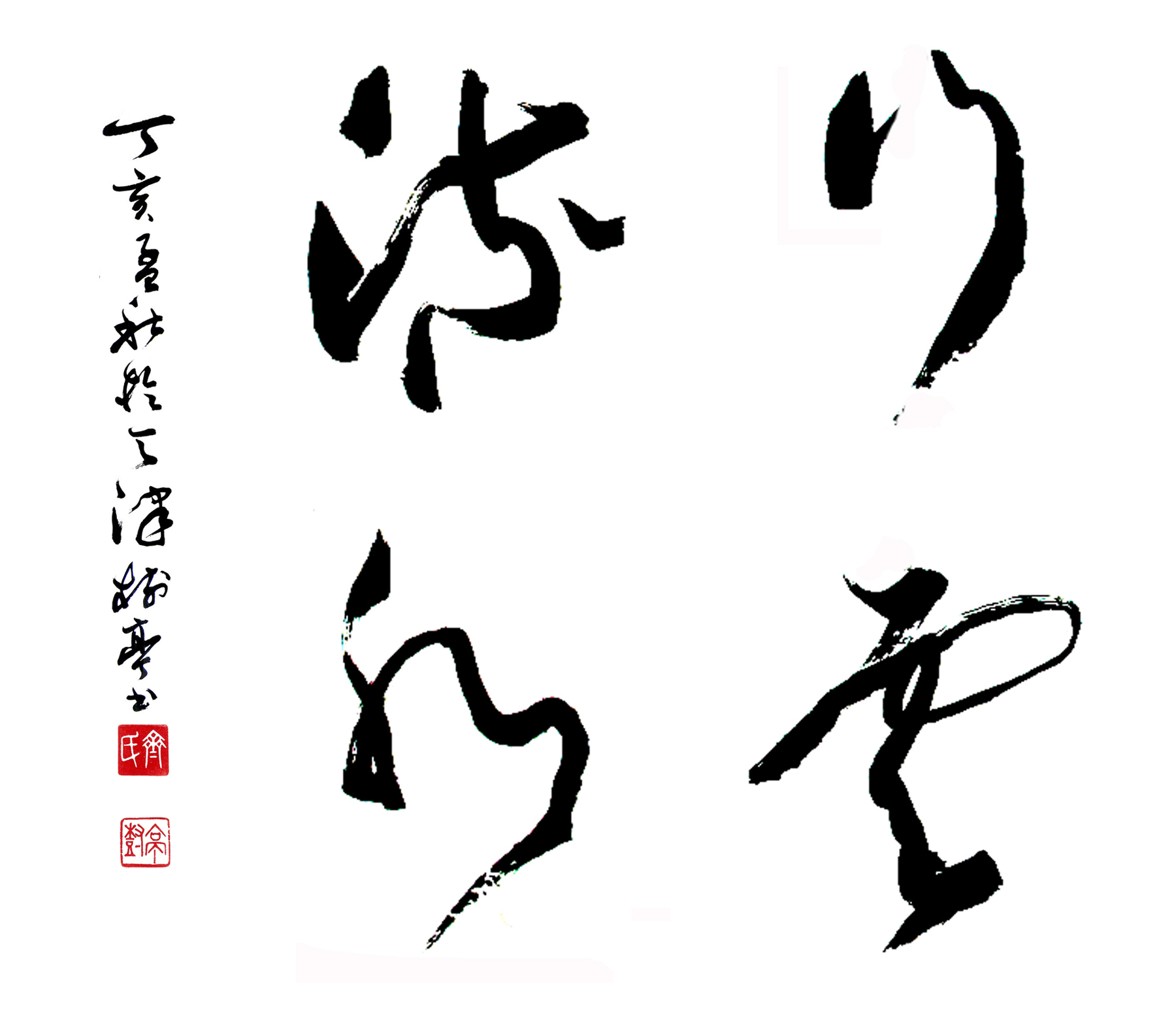

近现代以来,随着西方文化的引入和国门开放,中国书法面临着前所未有的挑战与机遇,传统书法的精髓被更多人学习和传承;现代审美观念的冲击促使书法艺术在保持传统的基础上进行创新,如沈尹默、于右任等人的书法作品,既体现了传统书法的韵味,又融入了现代审美元素,一些年轻艺术家如王冬龄、曾翔等人的实验性创作,尝试将书法与其他艺术形式相结合,拓宽了书法的表现边界。

中国书法史是一部活生生的文化发展史,它不仅记录了文字的演变过程,更见证了中华民族的精神追求和审美变迁,从古至今,无数书法家以笔为媒,墨为介,留下了无数传世佳作,这些作品不仅是艺术的结晶,更是历史的见证,在快速变化的现代社会中,中国书法以其独特的魅力继续吸引着世界各地的目光,成为连接过去与未来的桥梁,中国书法将继续在传统与现代的交融中绽放新的光彩,为人类文明贡献更多的艺术瑰宝。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...