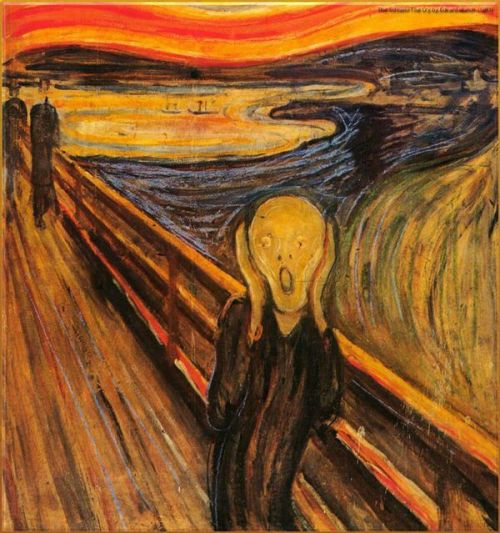

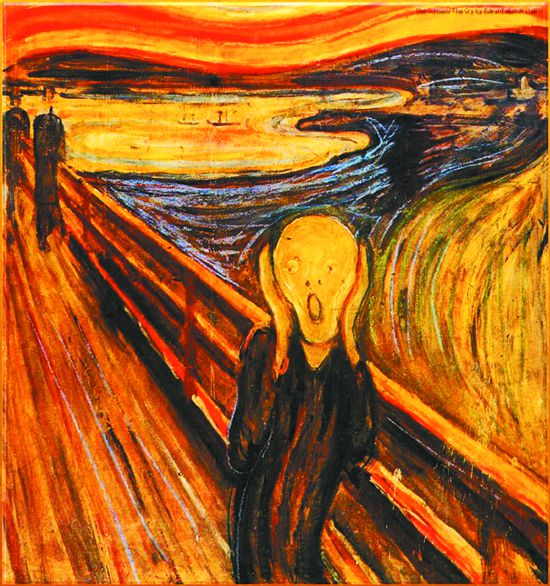

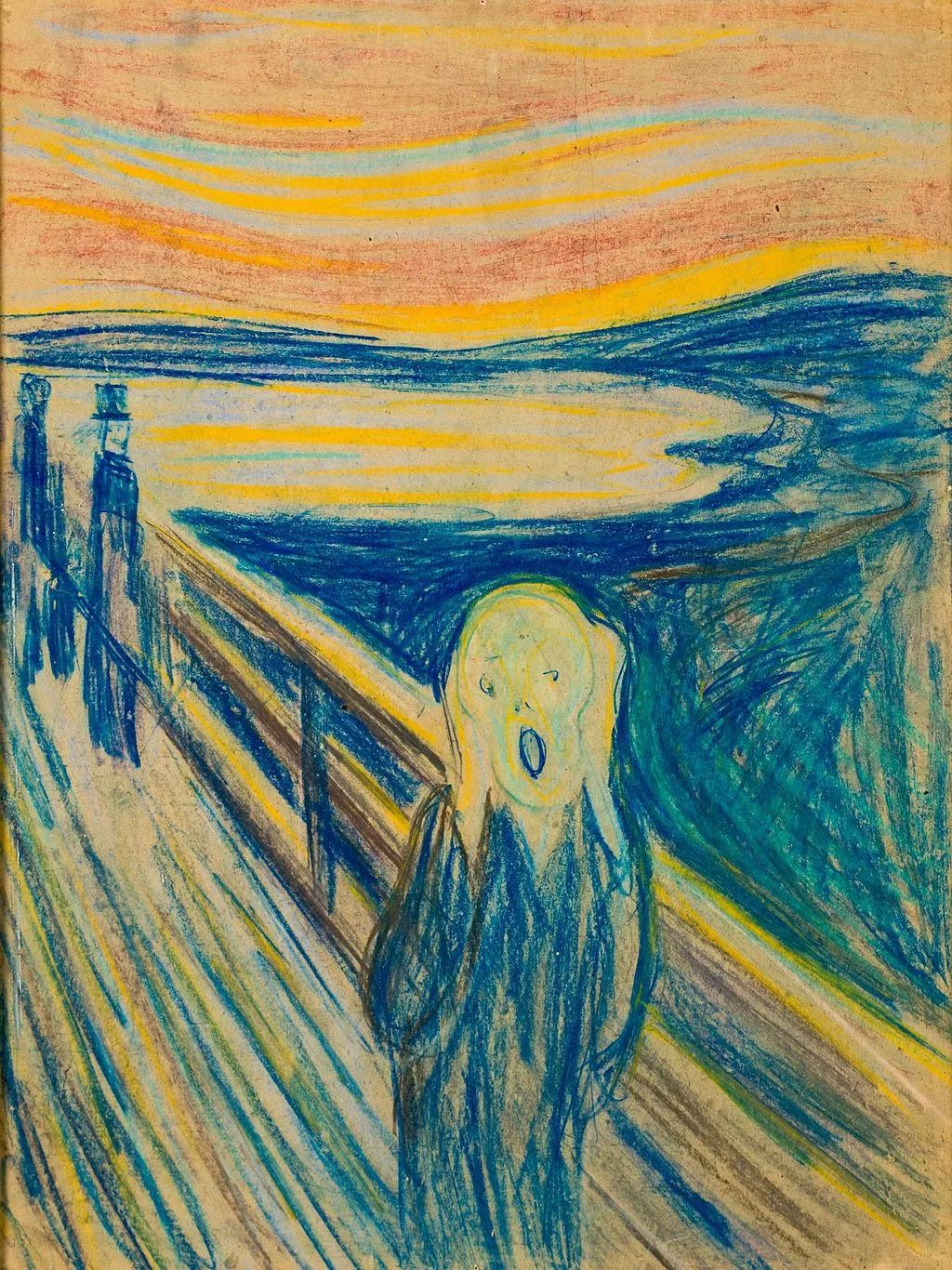

《呐喊》是挪威画家爱德华·蒙克的代表作之一,它通过扭曲的形态和强烈的色彩对比,传达出一种灵魂的呼号和情感的共鸣。画面中,一个变形的形象在荒凉而辽阔的景象中尖叫,仿佛在向世界呼喊内心的痛苦和孤独。这幅画作不仅是对个人内心世界的深刻描绘,也是对人类共同情感和存在状态的深刻反思。它激发了观众对生命、死亡、孤独和恐惧等主题的思考,引发了广泛的情感共鸣。通过《呐喊》,蒙克成功地捕捉了人类共有的情感体验,使观者能够在画作中找到自己的影子,感受到一种超越时空的共鸣。

在艺术的长河中,油画作为一种视觉表现力极强的艺术形式,承载着艺术家们对世界、对人性、对存在的深刻思考与情感宣泄,而提及“呐喊”,人们往往会联想到挪威表现主义大师爱德华·蒙克的代表作《呐喊》,这幅画不仅以其震撼人心的色彩与构图成为了20世纪初表现主义艺术的标志性作品,更深刻地探讨了人类在面对孤独、恐惧、绝望时内心的呼喊与挣扎,本文旨在探讨“呐喊”在油画中的意义,从艺术表现、情感共鸣到社会文化层面,揭示其作为艺术语言的力量与价值。

一、艺术表现:色彩与构图的情感张力

《呐喊》中,蒙克运用了鲜明的红色、蓝色和黄色,这些色彩在画面上形成强烈的对比与冲突,营造出一种不安与恐慌的氛围,红色象征着血、激情与危险,蓝色则代表着寒冷、孤独与深邃的恐惧,而黄色的使用则增添了不安的动荡感,仿佛是灵魂在无垠宇宙中的呼号,这种色彩的搭配不仅是对自然景象的抽象化表达,更是对人类内心深处情感的直观映射。

构图上,画面采用了一个极端扭曲的视角,主人公以一种几乎脱离地面的姿态站立于桥上,其扭曲的身体和变形的面容,以及背后模糊的城市轮廓,共同构建了一个既真实又超现实的空间,这种处理方式打破了常规的视觉逻辑,迫使观众以一种非理性的方式去感受画中人物的痛苦与绝望,从而在心理上产生共鸣。

二、情感共鸣:个体经验的普遍化

《呐喊》之所以能够跨越时间与文化的界限,触动全人类的心灵,关键在于它所传达的情感是普遍而深刻的,画中的主人公并非特定某个人,而是代表了每一个在孤独、恐惧面前感到无助的灵魂,这种情感的普遍性,使得观者能够在画作前找到自己的影子,体验到一种跨越时空的共鸣,无论是战争的阴影、自然的浩瀚还是人性的脆弱,都能在《呐喊》中找到共鸣点,感受到那份被理解与被看见的温暖。

三、社会文化意义:对时代精神的反映与批判

《呐喊》不仅仅是一幅个人情感宣泄的作品,它也是对19世纪末至20世纪初欧洲社会变迁与精神危机的深刻反映,那个时代,工业化的快速发展、社会的快速转型、战争的阴云以及随之而来的心理问题,都在这幅画中得到了体现,蒙克的创作是对那个时代人们精神状态的记录与批判,他通过艺术的方式呼吁社会关注个体内心的健康与和谐,反思科技进步与文明发展背后的代价。

《呐喊》作为一幅具有里程碑意义的油画作品,它不仅仅展示了艺术家个人的情感世界,更成为了人类共同情感体验的象征,它让我们意识到,在面对生活的重压与未知的恐惧时,每个人内心深处都可能发出这样的呼喊,正是这种呼喊,激发了人们对于生命意义的探索、对于自我价值的肯定以及对美好未来的渴望,正如画中那抹微弱的黄色光芒,即便在无尽的黑暗中,也预示着希望的存在与可能。

“呐喊”在油画中的意义远不止于画面上的色彩与构图,它是一种情感的传递、一种文化的反思、一种精神的呼唤,它提醒我们,在理解与接纳个体差异的同时,也要关注全人类的共同命运,用艺术的力量去抚慰心灵、启迪思考、照亮前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...