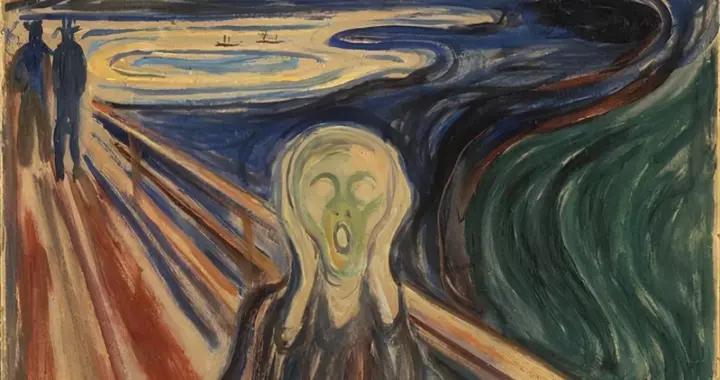

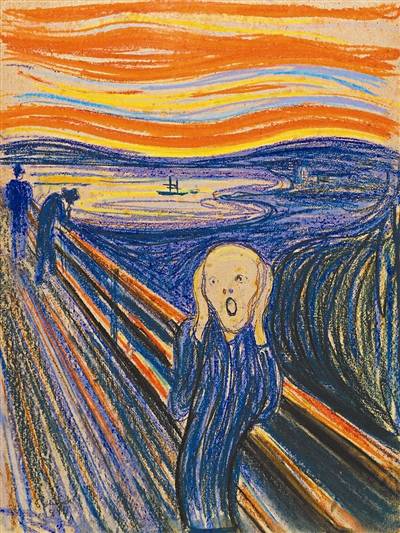

《呐喊》是挪威表现主义画家爱德华·蒙克的代表作之一,创作于1910年。这幅画描绘了一个极度扭曲、尖叫的人物形象,背景是阴暗、恐怖的天空和桥梁,以及模糊的远景。画中人物的表情和姿态传达了强烈的恐惧和孤独感,而背景的色彩和形状则进一步增强了这种氛围。,,《呐喊》是蒙克对现代都市生活压力和人类孤独感的深刻反映,也是表现主义艺术的重要代表作品之一。它通过夸张的色彩和形状、强烈的情感表达和象征性意义,展现了人类内心深处的恐惧和不安。这幅画不仅在艺术上具有重要价值,也深刻地影响了后来的艺术流派和思想。

在艺术的长河中,总有一些作品以其独特的魅力和深刻的内涵,穿越时空的界限,触动观者的心灵,爱德华·蒙克的《呐喊》无疑是20世纪初表现主义艺术中一颗璀璨的明珠,这幅画不仅以其鲜明的色彩、扭曲的形态和强烈的情感表达,成为了现代艺术的标志性作品,也成为了理解蒙克内心世界和时代精神的一把钥匙。

一、作品背景与创作动机

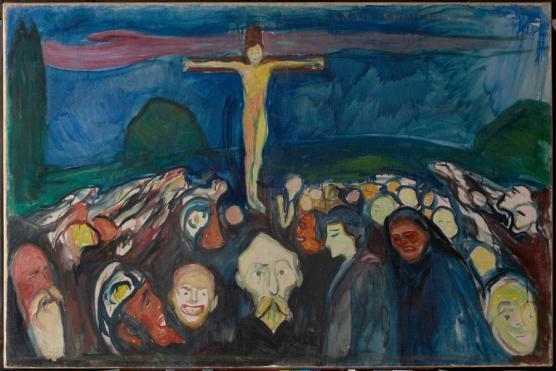

《呐喊》创作于1913年,是蒙克一系列以“生命、爱情、恐惧”为主题的版画和油画作品中的一幅,这一时期的蒙克深受精神疾病和个人经历的困扰,尤其是他挚爱的姐姐索菲亚之死对他造成了巨大的心理冲击,这种深切的痛苦和孤独感,以及他对生命无常的深刻理解,都深刻地反映在了他的作品中。《呐喊》正是在这样的背景下诞生的,它不仅是画家个人情感的宣泄,也是对当时社会普遍存在的焦虑、孤独和恐惧的反映。

二、画面解析与艺术特色

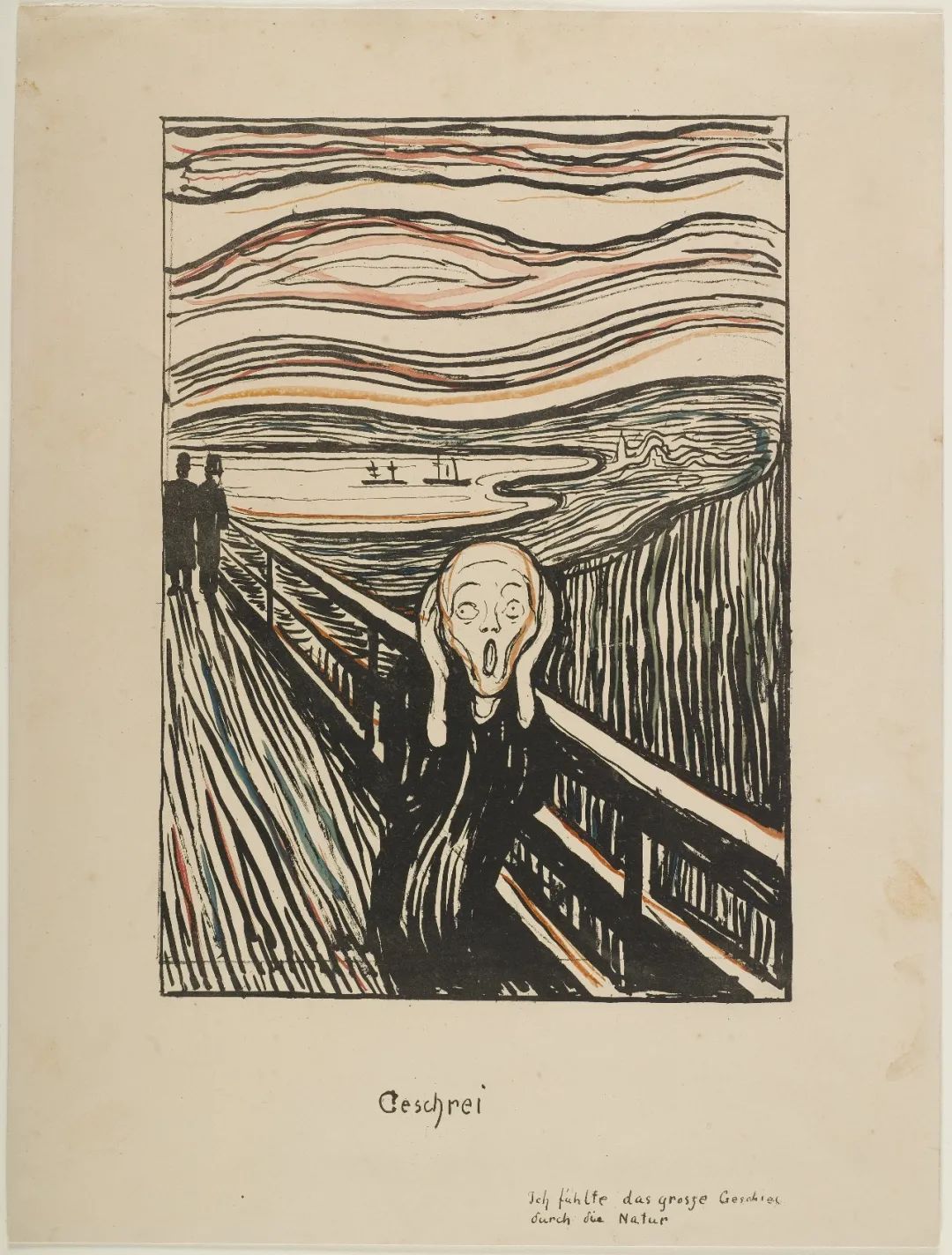

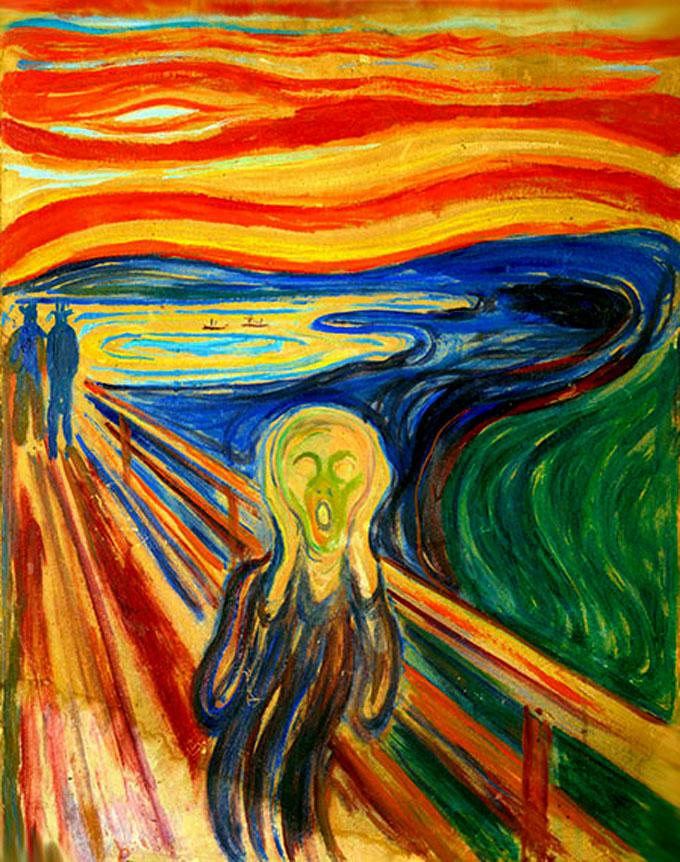

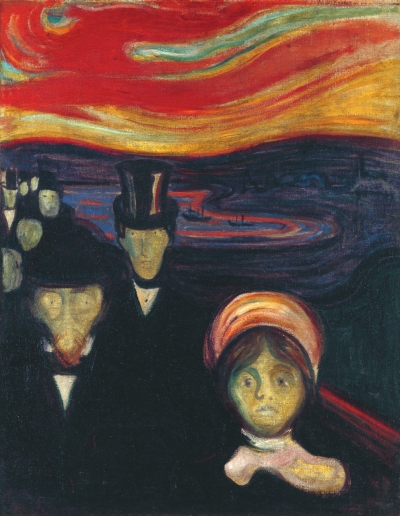

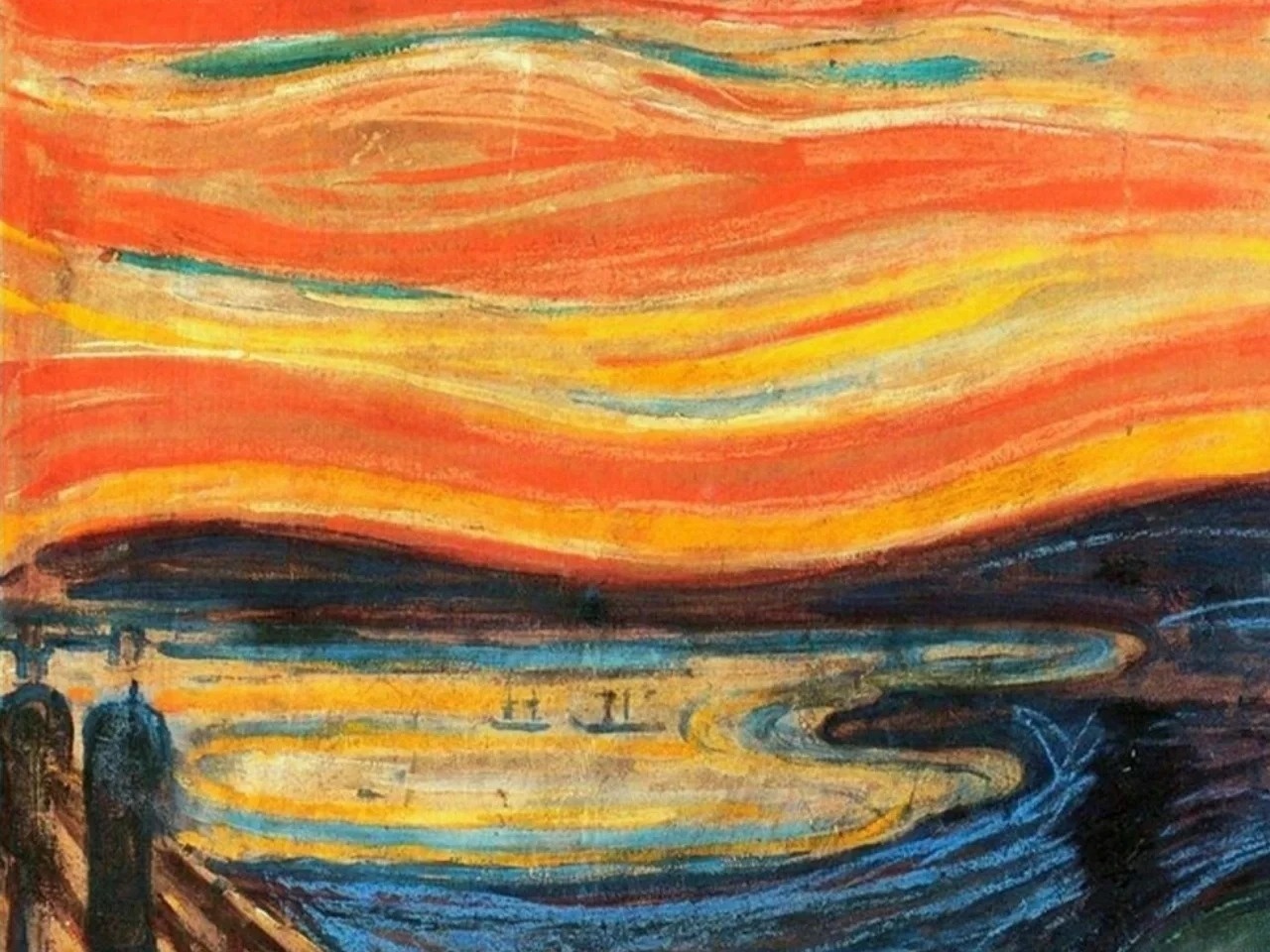

《呐喊》的画面以一片荒凉、空旷的景象为背景,天空与水面被血红的色彩所占据,仿佛是夕阳余晖下的世界被一种不祥的预感所笼罩,画面中央,一个变形的人形张开双臂,以一种痛苦而扭曲的姿态尖叫着,这个形象没有明确的面部特征,却通过夸张的姿态和扭曲的身体传达出一种强烈的情感冲击力,蒙克通过这种极端的形象处理,打破了传统绘画中对人物形象的常规描绘,使观者能够直接感受到画中人物内心的恐惧与绝望。

色彩上,《呐喊》采用了鲜明的对比色:血红的天空与深蓝的海水形成强烈的视觉冲击,而人物身上的黑色则进一步加深了画面的压抑感,这种色彩的运用不仅增强了画面的紧张感,也象征着生命与死亡的冲突、理性与情感的撕裂。

画面的构图采用了近乎抽象的几何形式,人形与周围环境的线条几乎呈直线状,这种处理方式使得整个画面显得更加不稳定和动荡,仿佛是画中人物内心世界的真实写照,蒙克通过这样的构图方式,将观众拉入画中人物的内心世界,共同体验那份无法言说的恐惧与孤独。

三、情感表达与心理分析

《呐喊》之所以能够跨越时代,触动无数人的心灵,关键在于它对人类共同情感——尤其是恐惧和孤独——的深刻描绘,蒙克通过夸张和变形的艺术手法,将人类内心深处的恐惧具象化,使观者能够超越表面的视觉体验,深入到画作所传达的情感层面,这种情感共鸣超越了个人经历的限制,成为了一种普遍的人类经验。

从心理学的角度来看,《呐喊》中的形象可以被视为一种“原始的恐惧”的象征,它不仅仅是对于个人遭遇的恐惧反应,更是对人类存在本质的深刻反思,在蒙克看来,人类在面对自然力量、生命无常以及内心深处的恐惧时,是如此渺小和无力,这种对人类存在状态的深刻洞察,使得《呐喊》成为了一部关于人类共同命运的寓言。

四、历史影响与现代解读

自问世以来,《呐喊》不仅在艺术界引起了轰动,也深刻地影响了后来的艺术创作和思想发展,它不仅是表现主义艺术的代表作品之一,也启发了许多后来的艺术家在创作中更加注重内心情感的表达和个体经验的探索,在20世纪的艺术运动中,《呐喊》所代表的“情感真实”观念被许多艺术家所接受和发扬,成为现代艺术中一个重要的美学原则。

在当代社会,《呐喊》依然具有强烈的现实意义,随着科技的发展和社会节奏的加快,人们面临着前所未有的压力和孤独感。《呐喊》所传达的恐惧与孤独感,在某种程度上成为了现代人内心世界的镜像,它提醒我们,在追求物质文明的同时,不应忽视对精神世界的关注和呵护。

爱德华·蒙克的《呐喊》不仅是一幅油画作品,更是一种对人类情感深度探索的艺术宣言,它以独特的艺术语言和深刻的情感内涵,跨越了时间和空间的限制,成为连接过去与现在、个体与集体的桥梁,通过《呐喊》,我们不仅能够感受到画家个人的情感体验,更能体会到人类共有的情感共鸣和存在困境,在今天这个充满挑战的时代里,《呐喊》依然具有不可替代的价值和意义,它提醒我们不断审视自己的内心世界,勇敢面对生命中的恐惧与孤独,寻找内心的平静与力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...