傅山是中国明末清初的著名书法家,其书法审美观强调笔墨间的精神与气韵。他主张书法要具备“形神兼备”的特质,即不仅要注重字形的规范和技巧,更要注重字中所蕴含的精神和气韵。傅山认为,书法不仅仅是文字的书写,更是一种精神的表达和气韵的传递。他强调“笔墨当随时代”,认为书法应该反映时代的精神风貌和气息,具有鲜明的时代特征。在傅山的书法作品中,可以看到他对于笔墨的独特运用和对于气韵的深刻理解,他的作品充满了力量感和生命力,给人以强烈的视觉冲击和心灵震撼。傅山的书法审美观对于中国书法艺术的发展产生了深远的影响,被后人誉为“笔墨之圣”。

在中国书法艺术的浩瀚星空中,傅山(1607-1684)无疑是一位璀璨夺目的巨匠,他的书法不仅在技法上独树一帜,更在审美观念上有着深刻的洞察与独到的见解,傅山书法审美观,是笔墨与精神、传统与创新、自然与人文的完美融合,它不仅反映了傅山个人的艺术追求,也深刻影响了后世对书法艺术的理解与鉴赏。

一、笔墨间的精神——以“四宁四毋”为核的心理结构

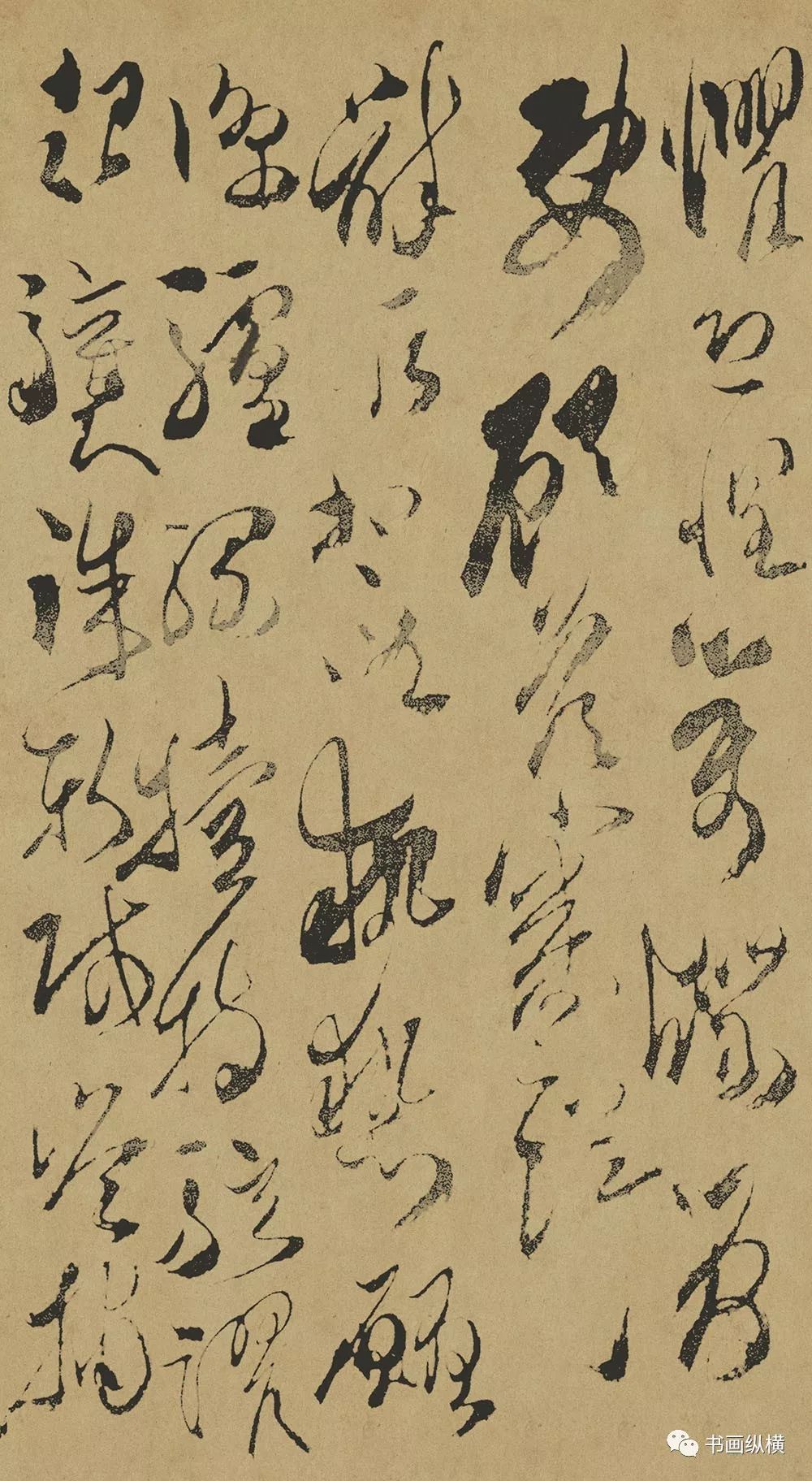

傅山在书法创作中,提出了著名的“四宁四毋”原则,即“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”,这不仅是其书法风格的艺术宣言,更是其审美心理结构的集中体现,傅山反对矫揉造作的“巧”与“媚”,倡导质朴无华的“拙”与“丑”,以及自然流畅的“直率”,这种审美取向,是对传统美学中“大巧若拙”、“丑到极致便是美”等理念的现代诠释,体现了傅山对书法艺术本质的深刻理解——即艺术之美在于真我之情的自然流露,而非外在形式的刻意雕琢。

二、传统与创新的辩证——在“古法”与“我法”之间游走

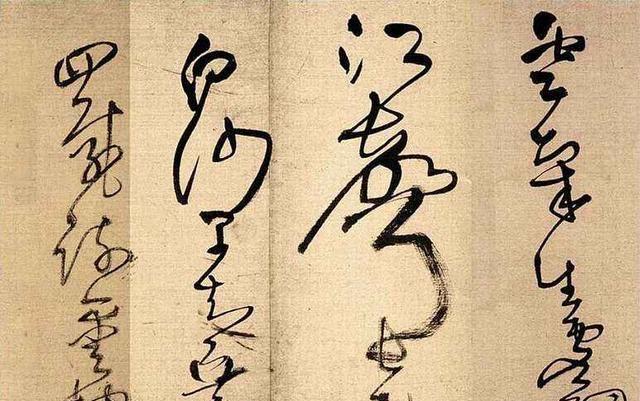

傅山在书法学习中,既重视对传统的继承,又勇于创新,形成了“古法为我所用,我法亦不离古法”的独特立场,他深谙晋唐以来书法之精髓,尤其是对《石鼓文》、《兰亭序》等经典法帖有着深入的研究与独到的见解,傅山并不满足于简单的模仿与复制,他强调“宁使画墨如死灰,不使一点入俗格”,在保持传统精神内核的同时,大胆地融入个人情感与时代气息,使作品既有古意又具新意,这种在传统与创新之间的微妙平衡,正是傅山书法审美观的重要特征之一。

三、自然与人文的和谐——追求“天人合一”的境界

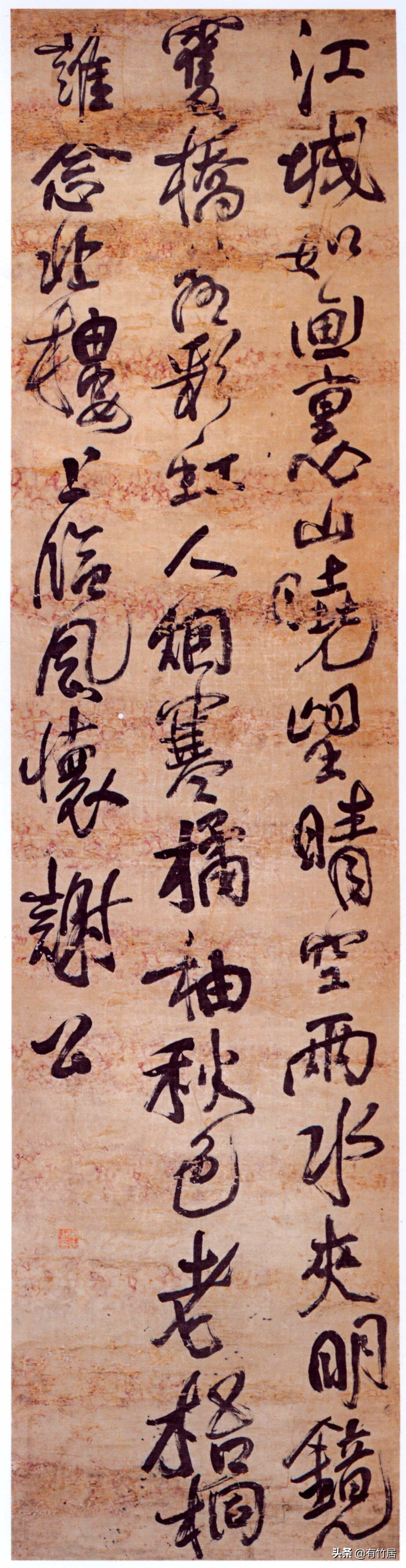

傅山的书法作品中,常常能感受到一种超脱尘俗、回归自然的意境,他崇尚自然之美,认为书法的最高境界是达到“天人合一”,即书者的情感与自然界的韵律相融合,达到一种无为而治、自然而然的状态,在《霜红龛集》中,傅山多次提到“作字须熟后生”、“作字先静心”等观点,强调在创作过程中要摒弃杂念,心无旁骛,让心灵与自然、与宇宙万物相通,这种追求,使得傅山的书法不仅仅是文字的书写,更是一种心灵的抒发与自然的对话。

傅山的书法审美观还体现在对形式与内容的统一上,他不仅注重书法的形式美——即笔法的精妙、结构的严谨、章法的布局等,更强调书法作为文化载体的功能,在傅山看来,书法不仅仅是技巧的展现,更是文化修养、哲学思想、人格魅力的综合体现,他常以书寄情,以字传意,通过书法的形式来传达自己的思想情感与人生哲学,如他的《作草书说》,不仅是对草书技法的一次总结,更是对个人艺术追求与人生理想的深刻表达。

五、对后世的影响——开启现代书法的先声

傅山的书法审美观不仅在当时具有划时代的意义,对后世尤其是现代书法的发展产生了深远的影响,他的“四宁四毋”原则,鼓励了众多书法家在创作中追求真我、反对媚俗的勇气;他对传统与创新的辩证态度,为现代书法提供了宝贵的启示——如何在继承传统的基础上进行创新;他对自然与人文的和谐追求,则引导着现代书法向更加注重内心世界与自然环境相融合的方向发展,可以说,傅山不仅是明末清初书法的代表人物之一,更是中国现代书法的重要先驱。

傅山书法审美观,是其在笔墨间对精神、气韵、传统、创新、自然与人文的深刻体悟与表达,它不仅塑造了傅山独特的艺术风格,也为中国书法艺术的发展提供了宝贵的思想资源与艺术范式,在今天这个快速变化的时代背景下,重温傅山的书法审美观,对于我们理解传统文化的价值、探索现代艺术的道路具有重要的意义,让我们在笔墨的流转中,继续追寻那份超越时空的精神共鸣与文化传承。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...