梵高与毕加索,两位艺术巨匠,分别代表了印象派和立体主义两个不同时代的艺术风格。梵高以其独特的笔触和色彩,将自然与情感融为一体,创作出如《星夜》等传世之作,被誉为“后印象派之父”。而毕加索则以几何形态和色彩的解构与重构,开创了立体主义的先河,其作品如《亚威农少女》等,对20世纪艺术产生了深远影响。尽管两人风格迥异,但都以色彩为媒介,进行了一场跨越时代的色彩革命。他们用独特的视角和手法,挑战传统艺术的界限,将色彩从单纯的描绘工具转变为表达情感和观念的媒介。他们的作品不仅在艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,也启发了无数后来的艺术家对色彩的探索和创新。

在艺术的长河中,总有一些名字如同璀璨星辰,照亮了后世无数探索者的道路,文森特·梵高(Vincent van Gogh)与巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)便是这样两位巨匠,他们分别代表了19世纪末与20世纪初艺术界的两大潮流——表现主义与立体主义,而在这两大流派中,造型与色彩的运用成为了他们最为鲜明的标签,本文将探讨两位大师如何在各自的创作中,以独特的造型语言和大胆的色彩运用,共同推动了艺术史上色彩革命的浪潮。

梵高:色彩的激情与生命的张力

梵高,这位“邮差转画家”,其作品中的色彩仿佛是从内心深处迸发而出,充满了强烈的情感与生命力,在他的画布上,色彩不再是简单的视觉再现,而是成为了一种情感的载体,一种对生命本质的直接表达。《向日葵》系列中,那明亮的黄色不仅仅是花朵的颜色,更是梵高对生活热情与自我认同的象征,每一笔都饱含着他对生命力的渴望和赞美,即使画面中充满了强烈的对比色——如黄色与蓝色的对比,也丝毫不会显得突兀,反而更加凸显了色彩的张力与活力。

梵高的另一大特色在于他对自然光色的独特捕捉,在《星夜》中,他用短促而有力的笔触描绘了夜空中的星辰与树木,蓝色的宁静与黄色的温暖交织,营造出一种既梦幻又现实的氛围,这种对光影的捕捉,使他的作品不仅仅是视觉上的享受,更是心灵的触动,让人感受到一种超越现实的、充满情感的力量。

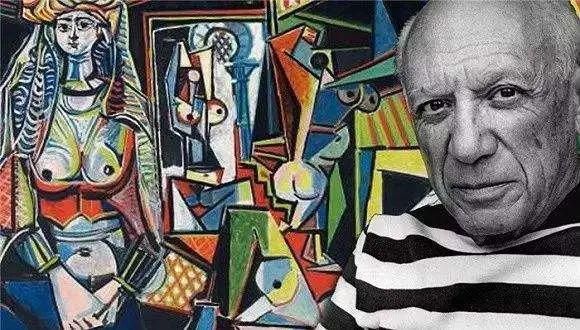

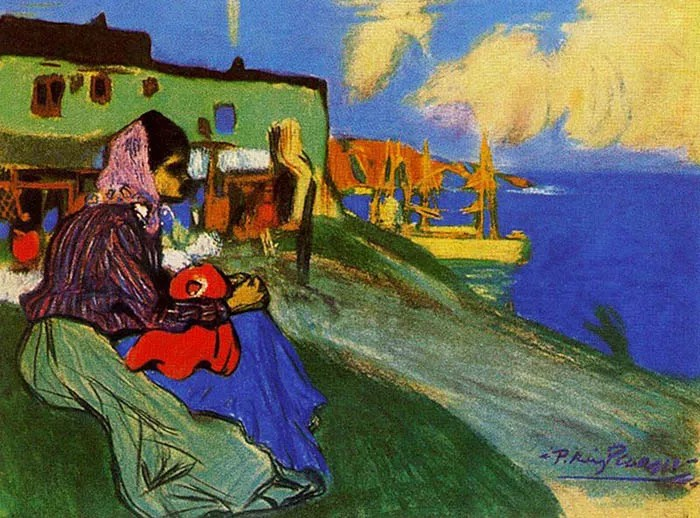

毕加索:几何的解构与色彩的自由

与梵高不同,毕加索的创作更多地体现了对形式与空间的探索,他以几何形态为基底,通过解构与重组的方式,创造出一种全新的视觉语言。《亚威农少女》作为立体主义的代表作之一,标志着毕加索对传统绘画的彻底颠覆,在这幅作品中,人物被简化为几何形状,色彩被大胆地运用来区分不同的平面和层次,形成了鲜明的对比和强烈的视觉冲击力,这种对色彩的自由运用,不仅打破了传统绘画的空间界限,也预示了现代艺术中色彩与形式的新可能。

毕加索在创作中还常常运用对比色来增强画面的张力,在《格尔尼卡》中,黑色、白色、灰色与少量的鲜艳色彩(如红色)交织在一起,不仅反映了画作主题——战争的恐怖与混乱,也展示了毕加索在色彩运用上的高超技巧,红色在这里不仅是暴力的象征,也是对生命之火的渴望与抗争,其色彩的对比与和谐共存,构成了整幅作品深刻的情感张力。

共同的色彩革命:从传统到现代的跨越

尽管梵高与毕加索在艺术风格和技法上存在显著差异,但他们都以各自的方式推动了艺术史上色彩运用的革命,梵高用他那炽热的情感和大胆的色彩对比,开启了表现主义的新纪元;而毕加索则通过几何形态的解构和色彩的自由组合,引领了立体主义的潮流,他们的作品不仅在技术上革新了当时的绘画语言,更在精神层面上触动了观者的心灵,使色彩成为了一种超越物质、直指人心的力量。

梵高与毕加索的创作实践告诉我们,色彩不仅仅是视觉上的装饰,它是艺术家情感、思想乃至整个时代的缩影,他们的作品跨越了时间的长河,至今仍能激发无数人的共鸣与思考,在这个意义上,梵高与毕加索不仅是各自时代的光辉代表,更是推动艺术不断向前发展的不竭动力,他们的故事启示我们:在艺术的道路上,勇于探索、敢于创新是永恒的主题;而色彩的运用,则是最能直击心灵、表达真我之美的语言。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...