颜真卿是唐代著名的书法家和政治家,被誉为“楷书四大家”之一。他的书法风格雄浑豪放,笔力遒劲,具有强烈的个性和独特的美感。颜真卿的书法不仅在艺术上达到了高峰,更在历史中留下了浓墨重彩的一笔。他以铁骨铮铮的姿态,在安史之乱中挺身而出,为维护唐朝的稳定和繁荣做出了巨大贡献。他的书法和人生都成为了后人口中传颂的佳话,成为了中国文化和历史中不可或缺的一部分。

在中国浩瀚的历史长河中,有这样一位人物,他以刚正不阿的品格、卓越的书法艺术和深厚的爱国情怀,成为了后世敬仰的楷模,他就是唐代著名的书法家、政治家——颜真卿,提及颜真卿,人们往往会联想到他那力透纸背、刚劲有力的书法作品,而今,通过那些珍贵的颜真卿图片,我们得以更直观地感受这位历史伟人的风采与精神。

笔墨间的铁骨

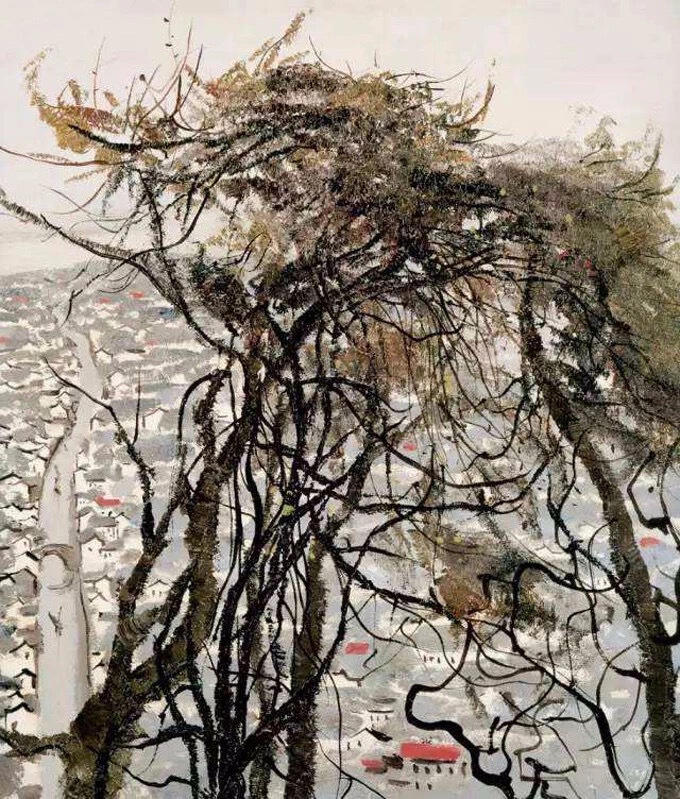

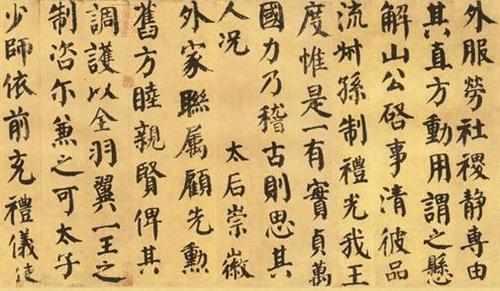

颜真卿的书法,被誉为“颜体”,其特点在于雄浑豪放、气势磅礴,正如他的人一样,刚正不阿、铁骨铮铮,在颜真卿的图片中,我们不难发现,无论是《祭侄文稿》、《多宝塔碑》还是《颜勤礼碑》,每一幅作品都仿佛是他人格的延伸,字里行间透露出一种不可撼动的力量和深邃的情感。

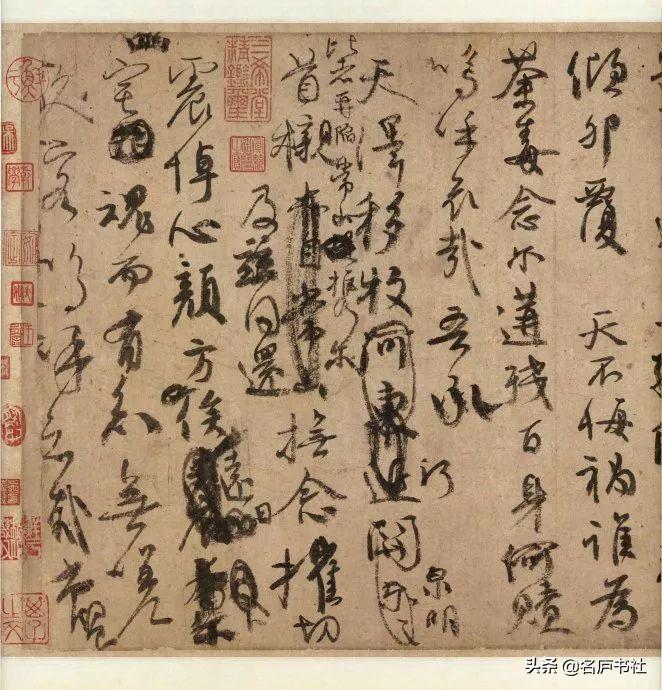

《祭侄文稿》——痛失亲人的悲愤

在众多颜真卿的传世作品中,《祭侄文稿》尤为引人注目,这幅作品是颜真卿为祭奠在“安史之乱”中牺牲的侄子颜季明而作,文章中不仅有对亲人的深切怀念,更有对国家危难的痛心疾首,在这幅作品里,颜真卿的书法风格达到了前所未有的情感高度,笔触时而凝重,时而激昂,墨色干湿相间,恰似他内心世界的波澜起伏,通过图片,我们仿佛能听到那字里行间的低沉哭泣和愤怒的呐喊,感受到那份超越了个人悲痛的壮烈情怀。

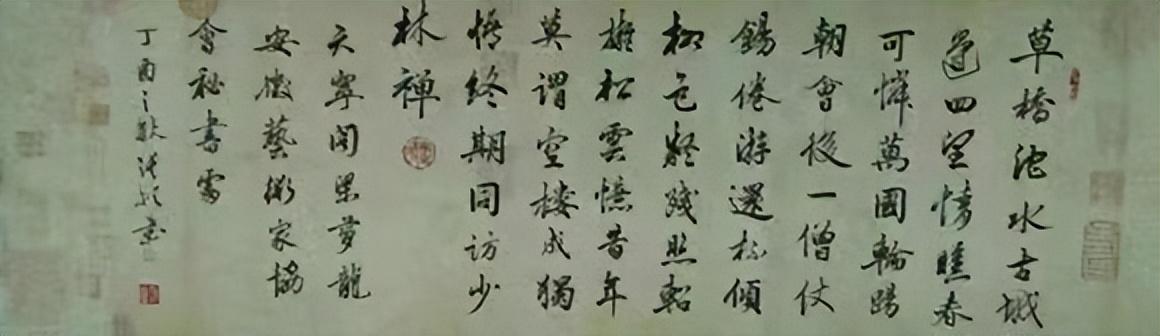

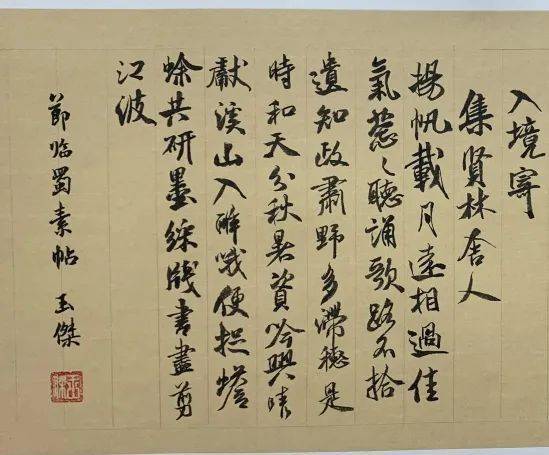

《多宝塔碑》——初学者的典范

虽然《多宝塔碑》是颜真卿早期的作品,但它却以其严谨的结构、工整的笔法成为了初学者学习书法的经典范本,从图片中可以看出,《多宝塔碑》的每一个字都像经过精心雕琢一般,既展现了初唐书法的遗风,又蕴含了颜真卿日后形成自己独特风格的萌芽,这幅作品不仅展示了颜真卿在书法技艺上的深厚功底,也反映了他对传统文化的尊重与传承。

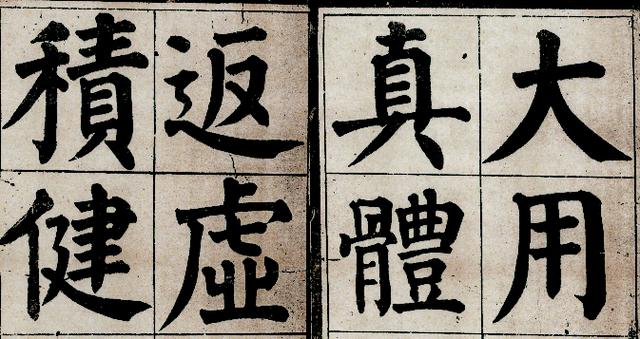

《颜勤礼碑》——老而弥坚的见证

《颜勤礼碑》是颜真卿为纪念其曾祖父颜勤礼而立的一块神道碑,也是他晚年的力作之一,在这幅作品中,颜真卿的书法已达到了炉火纯青的境界,笔画更加粗犷有力,结构更加开放大气,整体呈现出一种老而弥坚、不屈不挠的精神风貌,通过图片,我们可以清晰地看到每一个字都仿佛蕴含着生命的力量,它们不仅仅是文字的堆砌,更是颜真卿人生哲学的体现。

政治生涯的铁血忠魂

除了在书法艺术上的卓越成就外,颜真卿更是一位铁血忠臣,他在唐朝政治舞台上扮演了重要角色,以正直不阿、敢于直谏著称,在“安史之乱”期间,颜真卿挺身而出,力图平定叛乱、恢复唐朝的稳定与繁荣,他的政治生涯充满了坎坷与挑战,但无论面对何种困境,他都坚持自己的原则和信念,最终因拒绝投降叛军而被杀害,其忠贞之志令人肃然起敬。

直谏精神

颜真卿的直谏精神在他担任御史大夫期间表现得尤为明显,他不畏权贵,多次上书言事,即便是触怒皇帝也在所不惜,他的这种精神不仅体现在文字上,更体现在行动中,在“安史之乱”期间,他积极组织地方武装抵抗叛军,展现了高度的爱国情怀和坚定的政治立场。

铁骨铮铮的牺牲

公元755年,“安史之乱”爆发后不久,颜真卿被派往平原(今山东德州)任太守,他迅速组织起强大的地方武装力量,与叛军展开了殊死搏斗,尽管后来因内部叛变而失败被捕,但他始终保持着高洁的节操,拒绝向叛军屈服,在被押解到洛阳途中,颜真卿被处决,年仅63岁,他的牺牲不仅是对个人信仰的坚守,更是对国家忠诚的最好证明。

艺术与精神的传承

颜真卿的一生,是艺术与精神高度融合的一生,他的书法作品不仅是中国书法史上的瑰宝,更是他高尚人格的写照,通过那些珍贵的颜真卿图片,我们不仅能够欣赏到他书法的独特魅力,更能深刻感受到他那种超越时代的铁骨铮铮精神,这种精神激励着无数后人,在面对困难和挑战时能够坚持原则、勇往直前。

在当代社会,颜真卿的精神依然具有深远的意义,它提醒我们,无论时代如何变迁,个人的品德、勇气和责任感始终是衡量一个人价值的重要标准,正如他的书法一样,“颜体”不仅是一种艺术风格的存在

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...