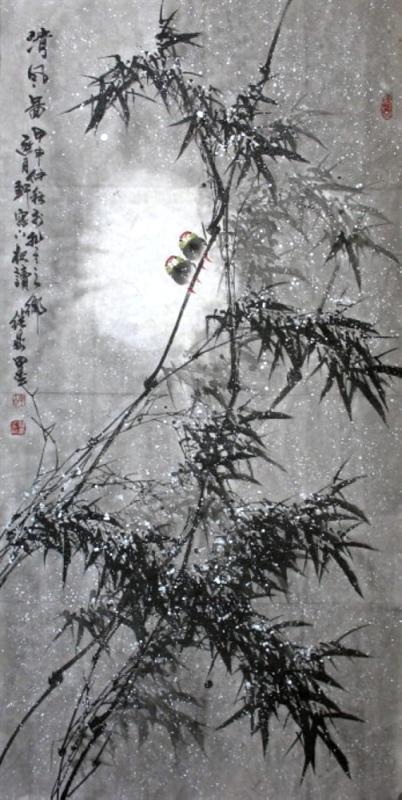

国画大师以精湛的笔墨技艺,创作出令人叹为观止的竹画作品。每一笔都蕴含着竹子的坚韧与高洁,墨色深浅间展现出竹韵的独特魅力。画面上的竹子或挺拔而立,或随风摇曳,仿佛能听到那清脆的竹叶声。这些作品不仅展现了画家的艺术造诣,更传递了竹子所代表的坚韧不拔、清高自守的精神内涵。通过这些画作,人们可以感受到国画艺术的博大精深,以及竹子这一传统元素在文化中的独特地位。

在中国传统文化的浩瀚星空中,国画以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,历久弥新,独树一帜,而在这片艺术海洋中,画竹艺术更是以其高洁、坚韧、虚心的品格,成为无数文人墨客笔下的挚爱,提及画竹,不得不提那些在历史长河中留下浓墨重彩一笔的“画竹名家”,他们的国画作品不仅是对自然之美的捕捉,更是对精神追求的抒发。

郑板桥:竹影摇曳中的文人情怀

提到画竹,首屈一指的便是清代“扬州八怪”之一的郑板桥,郑板桥(1693-1765),名燮,字克柔,号板桥,其画竹之技,可谓独步一时,郑板桥的竹,不仅仅是自然之竹的再现,更是他个人情感与理想的寄托,他的竹画,笔墨简练,形神兼备,以书入画,将竹之风骨与个人情怀融为一体。

在《墨竹图》中,郑板桥以枯笔淡墨,勾勒出竹叶的灵动与竹干的苍劲,画面虽简,却意蕴深远,仿佛能听到竹叶在风中沙沙作响的声音,他常在画上题诗,如“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”这不仅是画竹,更是抒发他对民生疾苦的关切与对清廉自守的向往。

吴昌硕:金石气中的竹韵新意

近现代画坛巨匠吴昌硕(1844-1927),其画竹在继承传统的基础上,融入了金石书画的元素,开创了画竹的新风貌,吴昌硕的竹,既有文人的雅致,又不失金石之重,他的用笔粗犷而有力,墨色浓淡相宜,展现出一种雄浑而又灵动的气韵。

《墨竹图》中,吴昌硕以大写意的手法,挥洒自如地描绘出竹子的生机勃勃,他巧妙地运用了“破笔”技法,使竹叶看似随意却富有变化,每一片叶子都仿佛在诉说着生命的力量,他的作品不仅展现了竹子的自然美态,更传递出一种不屈不挠的精神力量。

齐白石:简淡中的生活哲学

齐白石(1864-1957),中国近现代国画大师,其画竹风格独特,以简淡见长,齐白石的竹画,不追求繁复的细节描绘,而是通过几笔淡墨,勾勒出竹子的神韵与气质,他的《墨竹》系列作品,往往寥寥数笔便勾勒出竹子的挺拔与清高,齐白石在画竹时,常以“留白”为妙,使画面显得更加空灵而富有诗意。

齐白石的竹子虽简,却能让人感受到一种超脱尘世的生活哲学,他曾在画上题诗:“莫嫌我作瘦枝形,此是琅琊玉雪生。”这不仅是对竹子形态的描述,也是对个人生活态度的自喻——追求简单、纯净、高洁的生活。

现代画家的创新与传承

进入当代,虽然社会环境与审美趋势发生了巨大变化,但画竹这一艺术形式依然被众多画家所青睐并不断创新发展,他们不仅在技法上寻求突破,更在精神层面上对传统进行深度挖掘与现代诠释,例如著名画家李可染、李苦禅等人的竹画作品,既保留了传统国画的精髓,又融入了个人独特的艺术语言和时代气息。

李可染的《墨竹》系列作品,以浓淡干湿的墨色变化和粗细曲直的笔触,展现了竹子在不同光影下的丰富形态,他注重对竹林整体氛围的营造,使观者仿佛置身于幽静的竹林之中,而李苦禅则更倾向于表现竹子的坚韧与力量感,他的笔下,每一根竹子都像是在与风雨抗争中依然挺立不倒的勇士。

画竹名家国画作品的艺术价值与精神内涵

画竹名家们的国画作品之所以能够跨越时空、历久弥新,不仅在于其高超的技艺和独特的艺术风格,更在于其背后所承载的精神内涵与文化价值,这些作品不仅是自然之美的再现,更是画家们对理想人格、道德情操、生活哲学的追求与表达,通过画竹这一载体,他们传达了对清廉、高洁、坚韧等优秀品质的崇尚与追求。

在当今社会快速发展的背景下,这些国画作品依然具有深刻的现实意义和启示作用,它们提醒我们,在追求物质文明的同时不应忘记精神的滋养与提升;在面对困难与挑战时能够保持如竹般的坚韧与不屈;在喧嚣浮躁中寻得一份内心的宁静与自省。

“画竹名家国画作品”不仅是中华传统文化宝库中的瑰宝之一;更是连接过去与未来、传统与现代的桥梁;它们以独特的艺术语言和深邃的精神内涵;继续在新的时代背景下绽放出新的光彩;激励着每一个热爱生活、追求真善美的灵魂不断前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...