王广义是中国当代艺术中的批判现实主义先锋,以其独特的艺术风格和深刻的主题而闻名。他的作品常常以讽刺和批判的方式,揭示社会现实中的种种问题和矛盾,如权力、消费、政治等。他的代表作品包括《毛泽东》系列,通过将毛泽东的形象与现代消费文化相结合,对中国的政治历史和当代社会进行了深刻的反思和批判。王广义的创作不仅在艺术领域产生了广泛的影响,也引起了社会各界的关注和讨论。他的作品不仅具有艺术价值,更具有社会意义和历史价值,是中国当代艺术中不可或缺的一部分。

在中国当代艺术领域,有这样一位艺术家,他的作品以独特的视角、强烈的批判精神和深刻的时代印记,成为了中国社会变迁的视觉见证,他,就是被誉为“中国波普艺术之父”的画家王广义,王广义的艺术创作不仅是中国当代艺术发展的重要组成部分,更是全球艺术界中不可忽视的力量,本文将深入探讨王广义的艺术生涯、创作理念、以及他对中国乃至世界艺术界的影响。

一、早年经历与艺术启蒙

王广义1967年出生于中国东北的沈阳,自幼便展现出了对绘画的浓厚兴趣和天赋,早年的学习经历,尤其是对苏联现实主义绘画的接触,为他日后的艺术风格奠定了基础,真正激发他艺术灵感的是对当时社会现实的深刻反思,1980年代末至1990年代初,正值中国社会急剧转型期,市场经济初现端倪,传统与现代、东方与西方的碰撞尤为激烈,这种社会背景为王广义的创作提供了丰富的素材和深刻的思考。

二、从“伤痕”到“波普”的转变

王广义的艺术生涯可以大致分为两个阶段:早期以“伤痕艺术”著称,后期则以“波普艺术”闻名,在80年代末至90年代初,他创作了一系列以“伤痕”为主题的作品,这些作品通过描绘文革时期的苦难记忆,表达了对历史创伤的反思和控诉,王广义并未止步于此,他开始探索更为直接和有力的表达方式——将西方波普艺术的元素融入中国社会现实的批判之中。

1989年,王广义创作了标志性的作品《毛泽东去广岛爱知县》,这幅作品将毛泽东的肖像与日本广岛和平纪念碑相结合,以一种讽刺和批判的方式,揭示了政治符号被消费和娱乐化的现象,这一系列作品不仅在国内引起轰动,也在国际上为中国波普艺术赢得了关注。

三、波普艺术的“中国式”表达

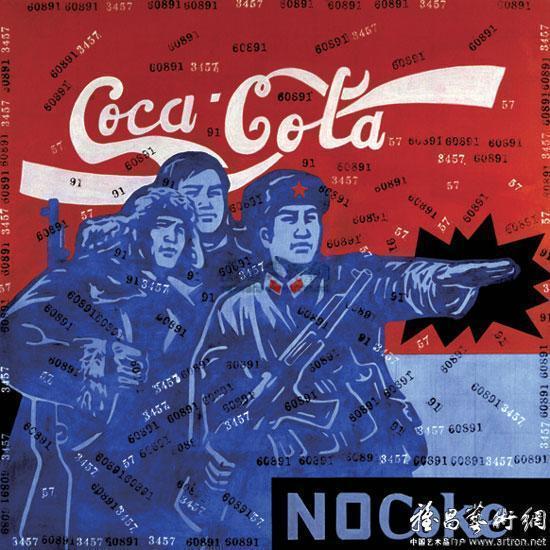

王广义的波普艺术并非简单的图像复制或消费文化的戏仿,而是通过选择具有中国特色的符号和元素(如毛泽东像、红卫兵、天安门等),以夸张、并置的手法进行再创作,从而形成一种独特的“中国式”波普风格,他巧妙地将这些具有强烈政治意味的图像转化为商品化的符号,如“可口可乐”瓶身印上毛泽东头像、“红卫兵”手持“汉堡包”,这种对传统与现代、政治与商业的并置与解构,不仅是对中国社会现实的深刻反映,也是对全球化背景下文化同质化现象的批判。

四、艺术与社会责任的担当

王广义的艺术创作不仅仅是个人情感的抒发或审美追求的体现,更是他对社会问题的高度关注和责任感的表现,他的作品往往触及到中国社会转型期的种种矛盾和挑战,如权力崇拜、消费主义、文化失忆等,通过艺术这一媒介,他不仅让观众思考这些问题的本质,也促使社会对这些问题的关注和讨论,在某种程度上,王广义的作品成为了中国社会变迁的视觉档案,记录着时代的变迁和人们的心理变化。

五、国际视野与影响

王广义的艺术不仅在中国国内产生了深远的影响,也在国际艺术界引起了广泛的关注和讨论,他的作品被多家国际知名博物馆和艺术机构收藏,如纽约现代艺术博物馆(MoMA)、德国马丁·格罗皮乌斯博物馆等,他的艺术实践和理念不仅促进了中国当代艺术在国际舞台上的发声,也为中国艺术家提供了走向世界的范例和信心,王广义的波普艺术也引发了全球范围内对波普艺术及其文化背景的重新审视和思考。

王广义作为中国当代艺术的代表人物之一,他的艺术创作不仅是个人风格的展现,更是时代精神的映射,他以独特的视角和深刻的社会洞察力,将个人情感与时代脉搏紧密相连,通过波普艺术的独特形式,对中国的社会现实进行了深刻的批判与反思,王广义的艺术实践不仅丰富了中国当代艺术的多样性,也为全球艺术界提供了新的思考维度和创作灵感,在未来的日子里,我们期待王广义能够继续以其敏锐的洞察力和不懈的创新精神,为中国乃至世界艺术的发展贡献更多的力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...