林风眠,中国现代艺术史上的杰出人物,他的艺术与人生如同一部交响乐章,充满了激情与思考。他出生于广东,早年留学法国,深受西方艺术的影响,但同时不忘中国传统文化的根基。他的艺术风格融合了中西元素,既具有西方绘画的严谨与细腻,又蕴含了中国传统水墨画的意境与韵味。,,林风眠的作品以人物画为主,他笔下的女性形象温婉而富有诗意,男性形象则刚毅而充满力量。他的画作不仅在技法上独树一帜,更在思想深度上引人深思。他通过艺术表达对人生、社会、文化的深刻理解,展现了他对人类共通情感的关注与思考。,,除了艺术创作,林风眠还致力于艺术教育,培养了一大批优秀的艺术家。他主张“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,这一理念对后世的艺术教育产生了深远的影响。,,林风眠的一生,是艺术与人生交织的传奇。他的艺术成就不仅体现在画作上,更体现在他对中国现代艺术发展的贡献上。他的故事激励着无数后来者,继续在艺术的道路上探索、前行。

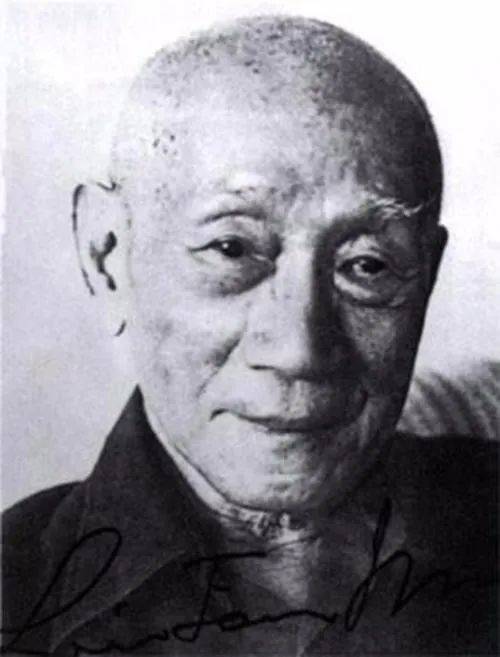

在中国近现代美术史上,林风眠先生无疑是一位举足轻重的人物,他不仅是一位杰出的画家、教育家,更是一位推动中国艺术现代化进程的重要力量,林风眠的生平,是一部艺术与人生交织的交响乐章,其每一个音符都回响着对美的追求、对创新的渴望以及对教育事业的深切关怀,本文将深入探讨林风眠的生平简介,以期为读者展现这位艺术巨匠的非凡人生。

早年岁月:艺术启蒙与求学之路

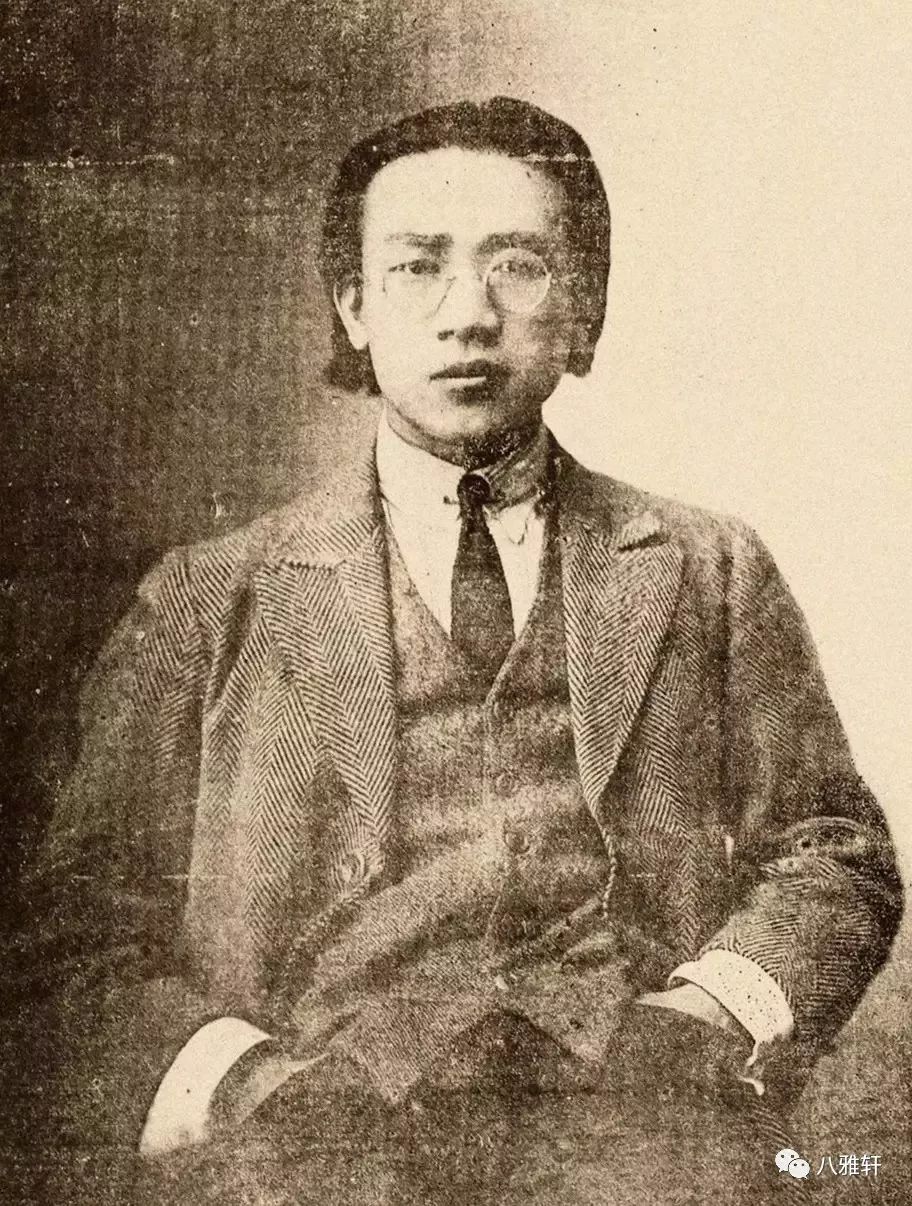

林风眠,原名林凤鸣,1900年出生于广东省梅县的一个贫寒家庭,自幼年起,他就展现出了对绘画的浓厚兴趣和天赋,尽管家庭条件有限,但他凭借着对艺术的执着追求,在少年时期便开始自学绘画,并逐渐显露出其独特的艺术才华。

1916年,林风眠考入广东省立高等师范学校(后改为中山大学),开始接受正规的艺术教育,他不仅系统地学习了绘画技巧,还接触到了西方绘画理论,这为他日后融合中西艺术风格打下了坚实的基础,1919年,林风眠前往上海继续深造,并在那里结识了刘海粟、徐悲鸿等艺术界前辈,进一步拓宽了他的艺术视野。

艺术探索:中西合璧的实践者

1923年,林风眠前往法国巴黎学习艺术,先后在多所著名艺术学院深造,在法国期间,他不仅吸收了印象派、野兽派等西方绘画的精髓,还深入研究了中国传统绘画的精髓,这种中西合璧的学习经历,使他的艺术风格既具有西方绘画的色彩与形式感,又蕴含了中国传统绘画的意境与气韵。

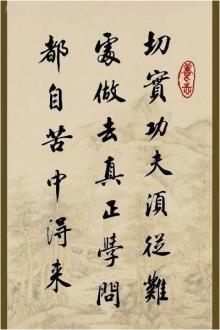

1925年,林风眠回国后,受聘于北平艺术学院(后改为中央美术学院),成为该校的重要教师之一,他不仅传授技艺,更致力于将自己在法国学到的艺术理念和技法介绍给中国学生,推动中国美术教育的现代化进程,他的教学理念强调“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之”,这一思想深刻影响了后来的中国美术教育体系。

艺术创作:风格独特与时代先锋

林风眠的艺术创作以“中西融合”为特点,他的作品既不是纯粹的西式油画,也不是传统的中国水墨画,而是将两者巧妙地结合在一起,他的画作中既有西方绘画的色彩丰富、层次分明,又融入了中国画的意境深远、笔墨精妙,这种独特的风格使他成为20世纪中国画坛上的一颗璀璨明珠。

在林风眠的画作中,《徯我后》是其代表作之一,这幅作品以中国传统山水画为基底,融入了西方绘画的光影效果和色彩运用,通过山川的壮丽景象表达了人民对领袖的期盼与敬仰之情。《田横五百士》等作品也以其深刻的历史题材和独特的艺术表现力而广受赞誉。

教育事业:培养新人与艺术教育革新

除了在艺术创作上的卓越成就外,林风眠还对中国的美术教育事业做出了巨大贡献,他深知教育对于培养未来艺术家的重要性,因此不遗余力地投身于教育事业中,在中央美术学院任教期间,他不仅亲自授课,还积极参与学院的教学改革和课程设置,努力为学生们创造一个既传统又现代的学习环境。

林风眠的教育理念强调“古法”与“新知”的结合,他鼓励学生既要深入学习传统文化的精髓,又要勇于探索新的艺术表现手法,在他的影响下,许多学生后来都成为了中国美术界的中坚力量,如吴冠中、赵无极等都是他的得意门生。

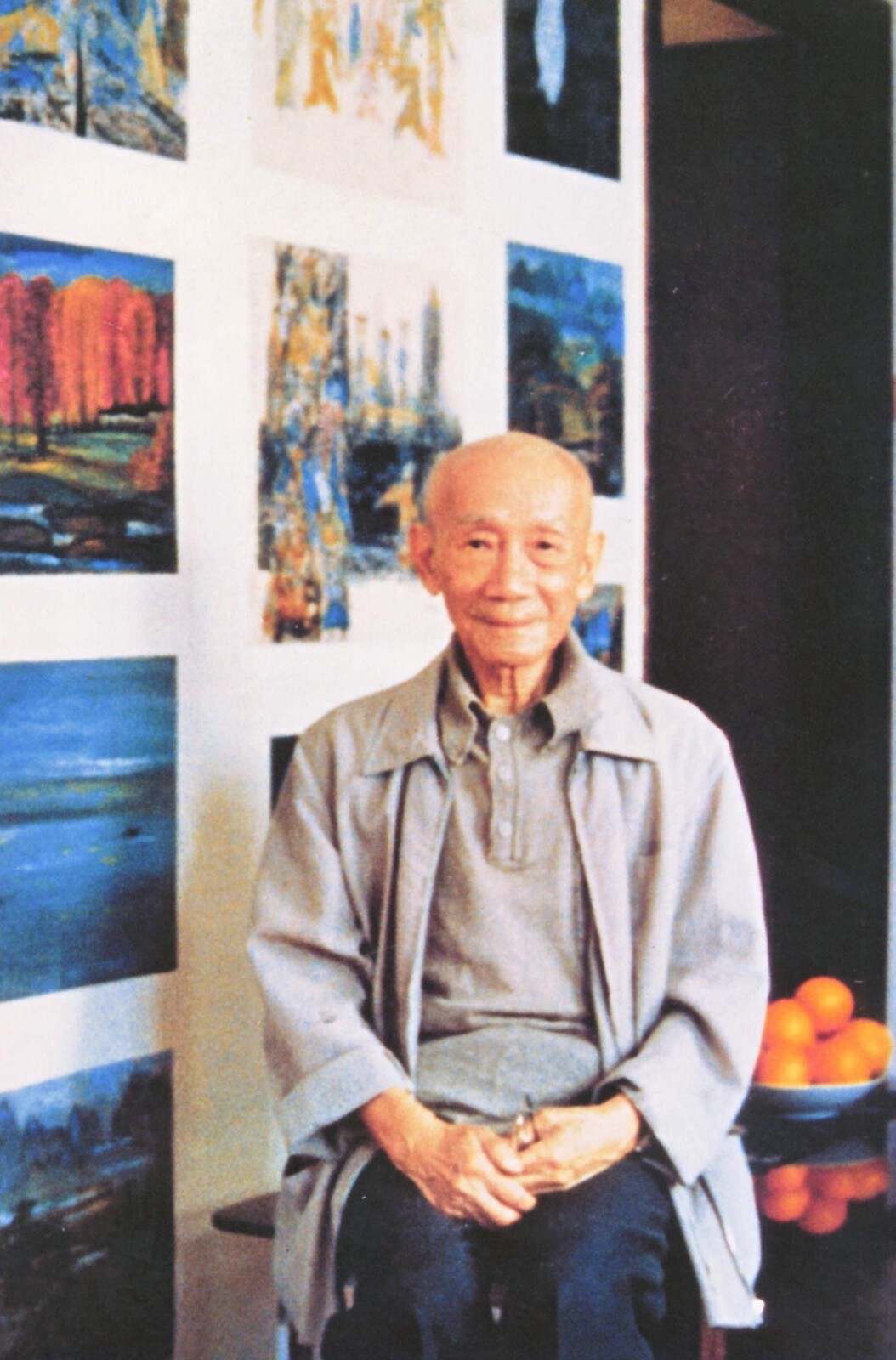

晚年岁月:淡泊名利与艺术传承

进入晚年,林风眠虽然已不再活跃于画坛一线,但他对艺术的热情从未减退,他继续从事绘画创作和艺术教育的工作,同时积极参与各种文化交流活动,为推动中国艺术的国际传播做出了贡献,1991年,林风眠在北京逝世,享年91岁,他的离世标志着一位伟大的艺术家和教育工作者的谢幕,但他的精神与作品却永远地留在了中国乃至世界艺术的殿堂中。

林风眠的一生是艺术与人生交织的传奇,他以独特的艺术风格、深刻的教育理念以及对艺术的无限热爱,成为了中国近现代美术史上不可多得的巨匠,他的作品不仅是中国传统文化的瑰宝,也是世界艺术宝库中的珍贵遗产,林风眠的艺术生涯和人生经历启示我们:真正的艺术家不仅要有卓越的艺术才华,更要有对时代、对民族、对文化的深刻理解和责任感,他的故事将永远激励着后来者不断探索、创新、前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...