波洛克是20世纪美国抽象表现主义绘画的代表人物之一,他的早期作品探索了新的艺术形式和技法,为抽象表现主义的萌芽奠定了基础。他摒弃了传统的绘画工具和技法,采用滴洒、滴溅、拖拽等自由奔放的方式创作,将画布置于地面或墙上进行创作,使作品呈现出一种动态的、流动的、无拘无束的视觉效果。这种新的艺术形式和技法不仅挑战了传统的绘画观念,也激发了艺术家们对绘画本质和创作过程的重新思考。波洛克的早期作品如《秋韵》、《薰衣草之雾》等,都展现了他对色彩、线条和形状的独特理解和运用,为抽象表现主义的诞生和发展做出了重要贡献。

在20世纪艺术史的浩瀚星空中,杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)无疑是最为耀眼的星辰之一,作为美国抽象表现主义(Abstract Expressionism)的代表人物,波洛克不仅以其独特的滴洒技法(Drip Technique)颠覆了传统绘画的创作方式,更在艺术界掀起了一场革命性的风暴,要全面理解这位艺术巨匠的创作历程,尤其是其早期作品所蕴含的探索与革新精神,我们需回溯至他艺术生涯的起点,一探那些鲜为人知却意义深远的早期作品。

早期背景与风格初探

波洛克1912年出生于美国怀俄明州的科迪,自幼便展现出对绘画的浓厚兴趣,早年的他并未直接涉足抽象艺术,而是在学院派教育的熏陶下,学习了严谨的绘画技巧和构图法则,1936年,波洛克进入加利福尼亚的帕萨迪纳艺术学院学习,这段经历为他日后的创作打下了坚实的基础,随着对艺术的不断探索和自我反思,他开始对传统绘画的束缚感到不满,渴望寻找一种更为自由、直接的表达方式。

波洛克早期作品中的这种转变并非一蹴而就,而是经历了一个从具象到抽象、从控制到释放的渐进过程,这一时期的作品,如《蓝色背景上的静物》(Still Life on a Blue Ground, 1942-1943),虽然仍保留着一定的具象元素,但已能隐约看到他对于色彩和形状的自由处理,这幅作品中的静物不再是简单的再现,而是成为了一种情感的载体,通过色彩的冷暖对比和形状的随意排列,传达出一种超越现实的、近乎抽象的情感氛围。

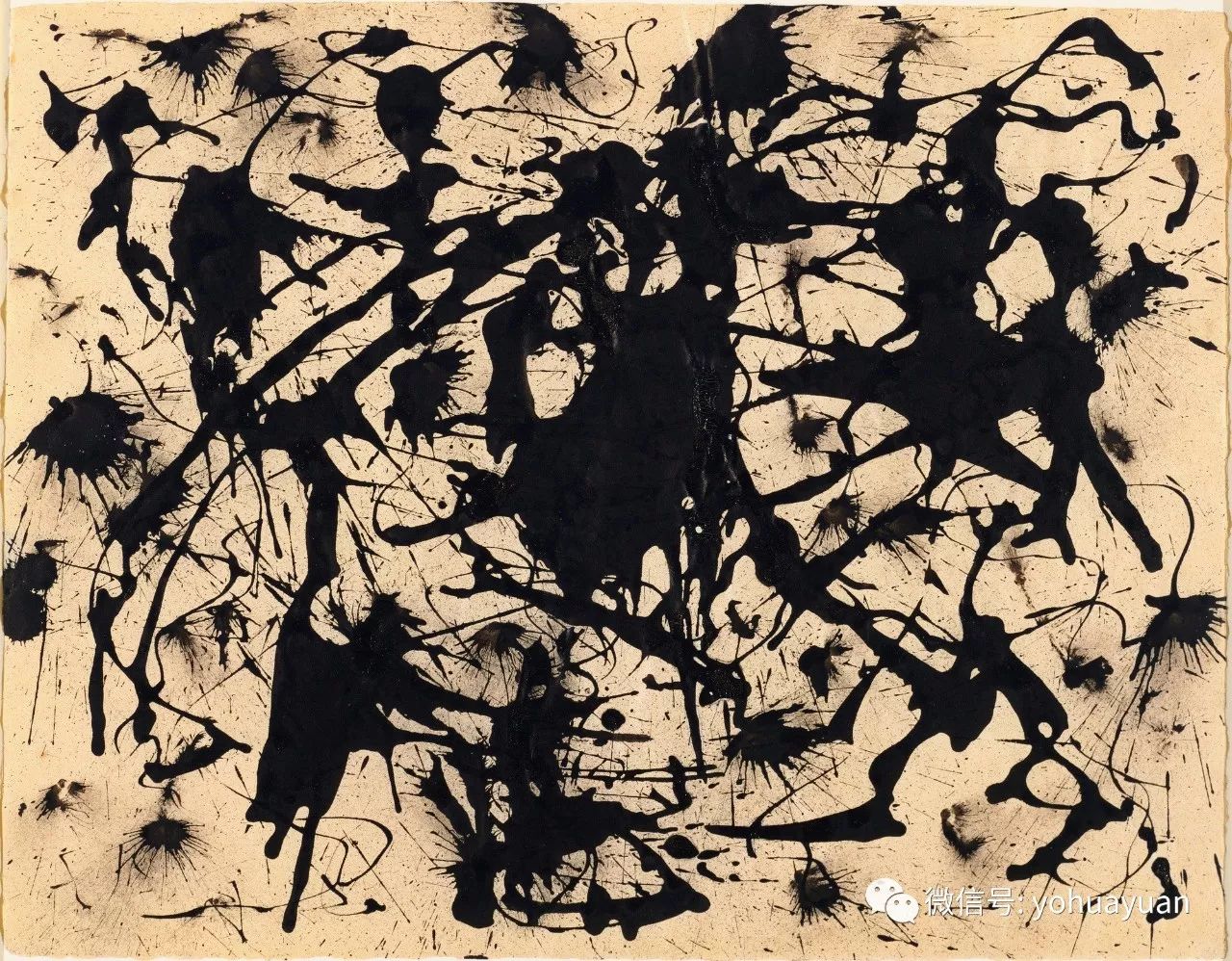

滴洒技法的萌芽

真正标志着波洛克艺术风格转折点的是他于1947年创作的《白色绘画第1号》(Number 1, 1947, White Paintings),虽然这些白色画布上几乎不见色彩,仅以白色颜料滴洒而成,但它们却预示了波洛克日后“行动绘画”(Action Painting)的诞生,在这系列作品中,波洛克开始尝试将画布平铺于地面或墙上,以站立或行走的方式直接将颜料倾倒、滴洒在画布上,这种创作方式极大地解放了画家的身体和创作过程,使艺术成为一种即兴的、无意识的行动。

这一时期的作品如《白色绘画第2号》(Number 2, 1947, White Paintings),虽然仍以白色为主调,但已能感受到颜料在画布上自由流淌的轨迹,这些轨迹不仅仅是形式的构成元素,更是画家情感和动作的直接记录,波洛克通过这种方式打破了传统绘画中“观看”与“创作”的界限,使观众能够感受到创作过程中的动态与能量。

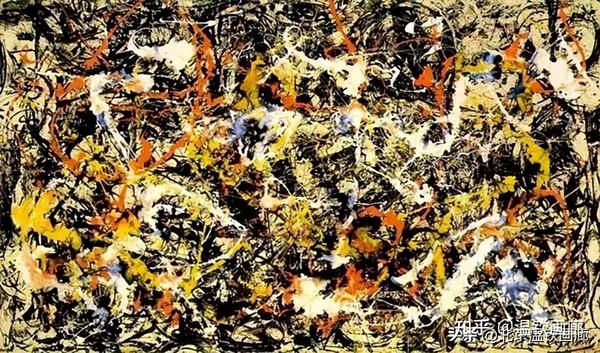

色彩与形式的实验

随着滴洒技法的逐渐成熟,波洛克的创作开始更加大胆地运用色彩和形式,1948年至1950年间,他的作品如《秋天的节奏第1号》(Rhythm: No. 1, 1948)和《秋天的节奏第2号》(Rhythm: No. 2, 1950),不仅在画面上引入了丰富的色彩,还通过不同颜色和形状的交织、重叠,构建出一种既复杂又和谐的视觉效果,这些作品中的色彩不再是简单的装饰或象征,而是与画家的动作、情感紧密相连,共同构成了作品的整体氛围和情感表达。

在形式上,波洛克的早期作品也展现了他对空间和结构的独特理解,他不再受限于传统的透视法则或构图原则,而是让画面自然地“呼吸”,形成一种流动的、无边界的空间感,这种对形式的解构与重建,不仅挑战了观众的视觉习惯,也预示了后来抽象表现主义对空间观念的革新。

艺术理念与社会背景

波洛克早期作品的探索与革新,不仅是对个人艺术语言的追求,也是对当时社会文化背景的回应,二战后的美国社会正处于巨大的变革之中,科技的发展、文化的交融以及个体意识的觉醒为艺术家提供了广阔的创作空间,波洛克的创作正是这一时代精神的体现——它既是对传统束缚的挣脱,也是对自由、即兴、个人表达的高度颂扬,他的作品不仅仅是视觉上的创新,更是一种精神上的解放宣言。

波洛克的早期作品是他艺术旅程中不可或缺的一部分,它们不仅是通往其标志性滴洒技法的桥梁,更是抽象表现主义运动中一颗璀璨的启明星,在这些作品中,我们看到了一个艺术家如何通过不断的实验与探索,逐渐找到属于自己的声音和表达方式,波洛克的早期经历告诉我们:真正的创新往往源自于对传统的反思与超越,是对自我极限的不断挑战与突破,他的故事激励着每一位艺术家——无论处于何种阶段,都应保持对艺术的热爱与对未知的好奇,勇敢地走出自己的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...