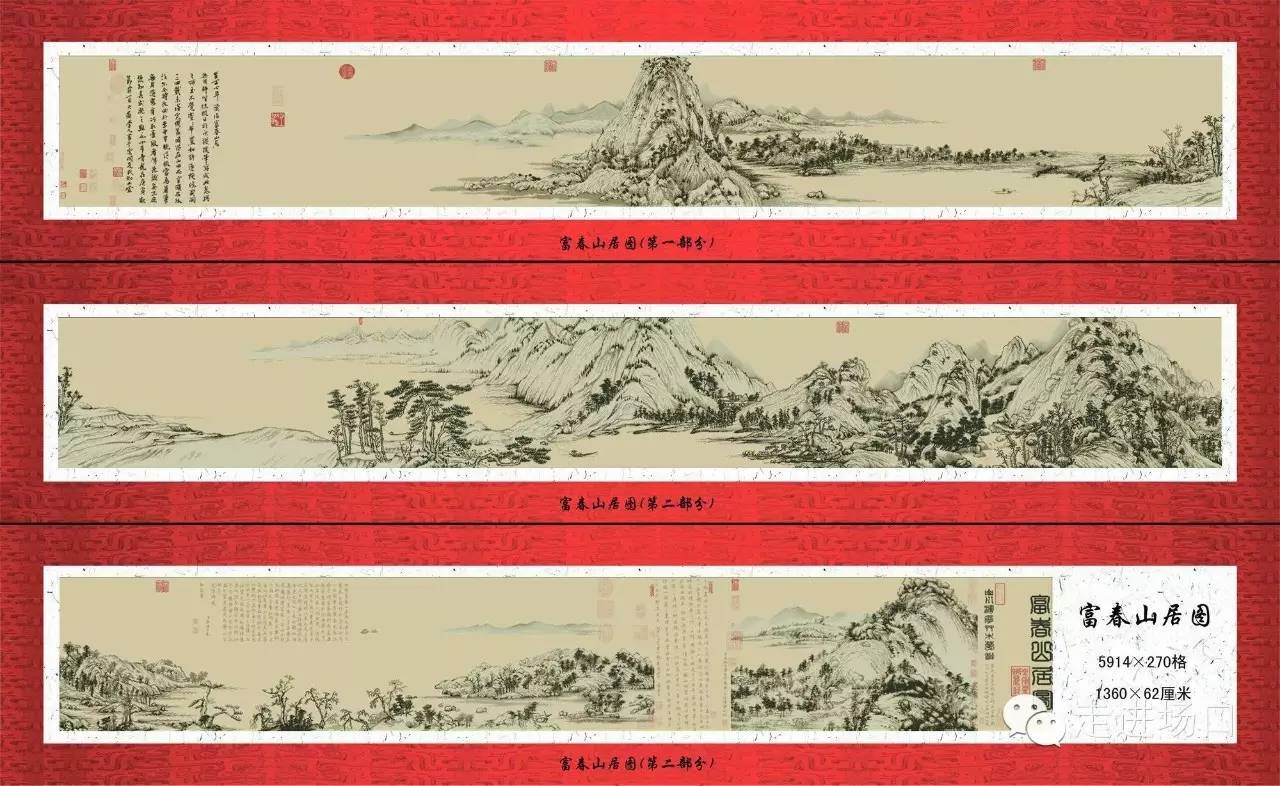

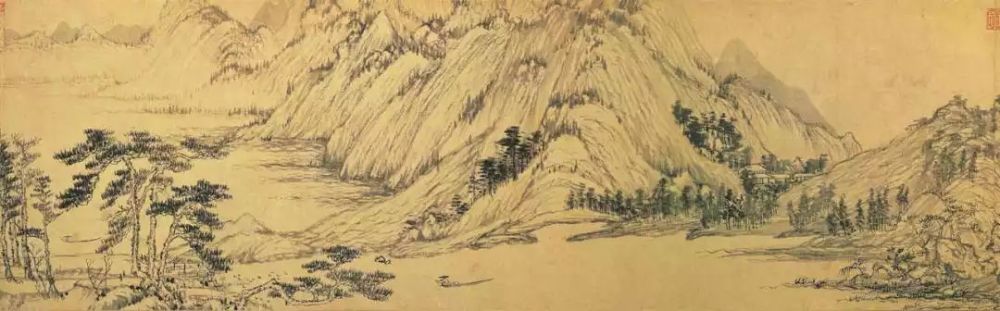

《富春山居图》是元代画家黄公望的代表作,被誉为“千古绝唱”的山水长卷。该画作以浙江富春江为背景,描绘了山川秀丽、水波荡漾的江南美景,展现了作者对自然景观的深刻感悟和艺术造诣。画中运用了“浅绛”技法,以墨为主,略施淡彩,使画面呈现出一种清新、淡雅的韵味。该画作不仅在中国绘画史上占有重要地位,也是世界文化遗产的瑰宝之一,对后世产生了深远的影响。其艺术价值和文化意义不仅在于其高超的绘画技巧和独特的艺术风格,更在于它所蕴含的深厚文化内涵和人文精神,成为了中国传统文化和艺术的重要代表之一。

在中国浩瀚的绘画艺术长河中,有一幅作品以其独特的艺术魅力和深厚的历史文化底蕴,成为了无数人心中的圣物——这就是《富春山居图》,这幅画不仅是中国古代山水画的巅峰之作,更是中华文化中“天人合一”哲学思想的生动体现,当我们再次凝视这幅传世之作的图片时,仿佛能穿越时空,感受到那片古老土地上的山川之美与人文情怀。

画作背景与作者

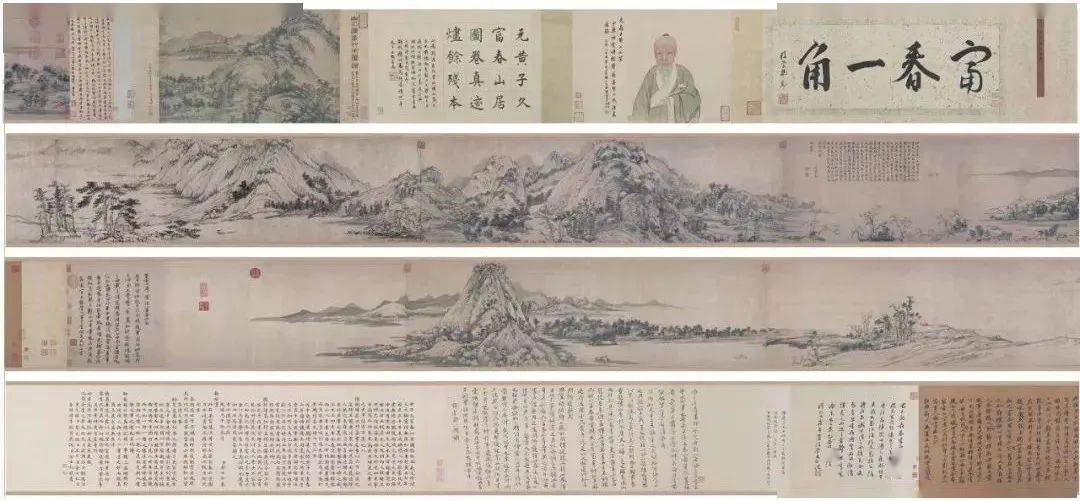

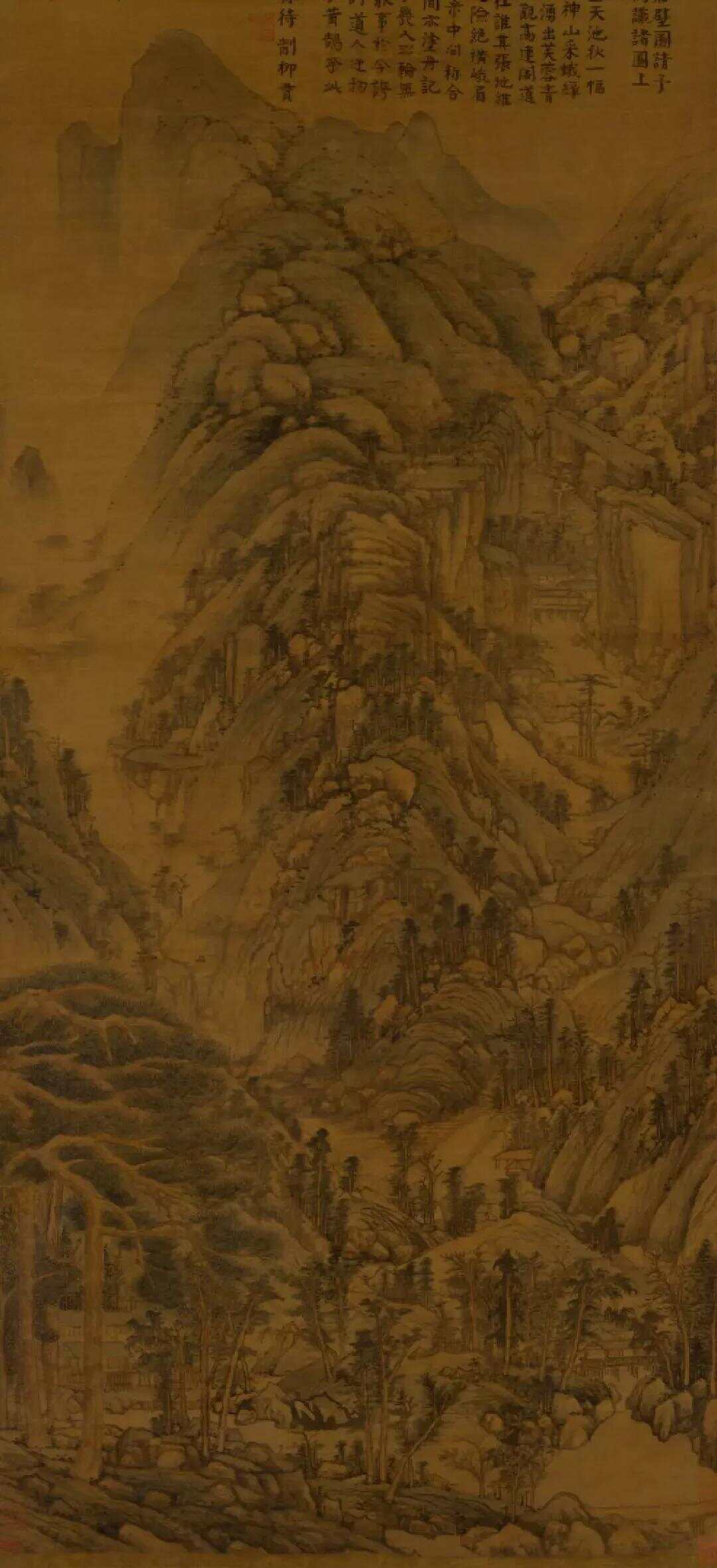

《富春山居图》由元代画家黄公望(1269-1354年)所绘,历时数载方成,黄公望,本名陆坚,字子久,号一峰道人,是元代著名的画家、书法家,他早年曾为官,后因故入狱,出狱后看破红尘,遁入空门,从此寄情山水,以画笔抒发胸中逸气,黄公望的画作以山水为主,尤善用干笔皴擦,笔墨简远逸迈,自成一家,而《富春山居图》则是他晚年隐居富春江畔时所作,全图以长卷形式描绘了富春江两岸的秋日景色,展现了其“高远”、“深远”、“平远”三远法之妙。

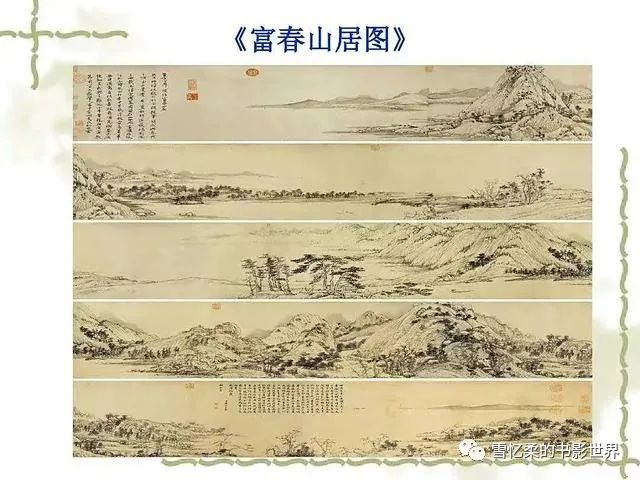

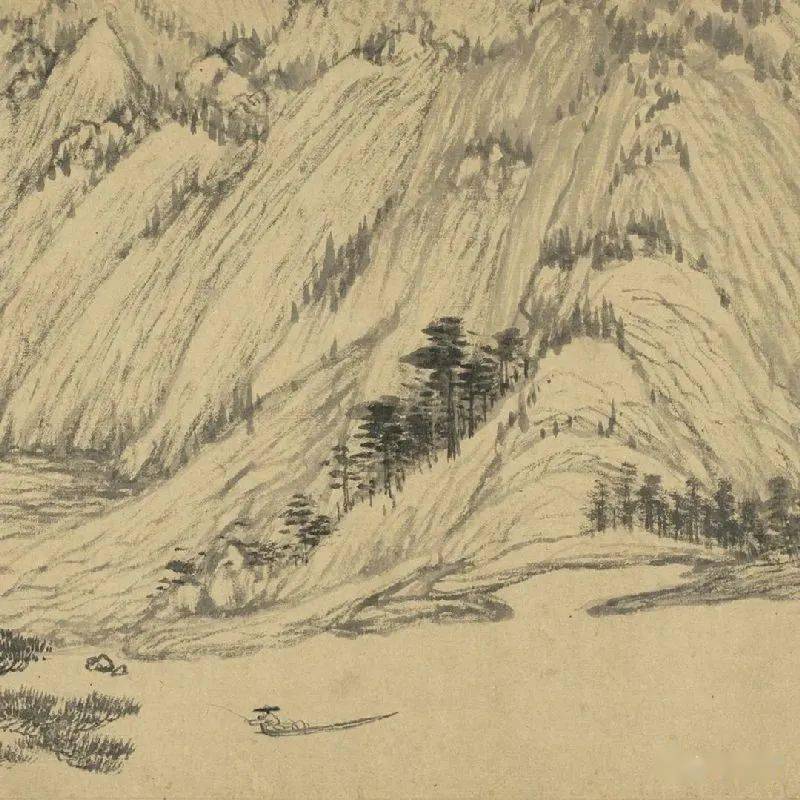

《富春山居图》全长约6.5米,高约33厘米,以水墨淡彩的形式,细腻地刻画了富春江两岸的群山、江水、渔舟、村舍等自然景观,画中既有峰峦叠嶂的雄浑壮丽,也有小桥流水人家的宁静祥和;既有秋日的萧瑟与苍茫,也有江面的波光粼粼与渔舟唱晚的温馨,黄公望运用了“披麻皴”等技法,使山石质感逼真,层次分明;而墨色的浓淡干湿变化则让画面更加生动活泼,富有立体感,画中还巧妙地融入了人物活动,如行旅、渔樵、读书等生活场景,使观者仿佛能听到江水的潺潺声、山间的鸟鸣声以及远处隐约的市井喧嚣。

历史波折与文化价值

《富春山居图》自问世以来,便因其卓越的艺术成就而备受推崇,它的命运却几经波折,原作在明末时被焚毁成两段,前段《剩山图》被收藏于浙江省博物馆,后段《无用师卷》则几经流转,最终被台北故宫博物院收藏,这一分一合的命运,不仅让这幅画作更显珍贵,也成为了海峡两岸文化交流的一个象征。

2011年,《剩山图》与《无用师卷》在台北故宫博物院实现了合璧展出,这一历史性的时刻不仅让世人得以一睹《富春山居图》的全貌,更激发了人们对中华传统文化传承与发展的思考,这幅画不仅是中国古代山水画的巅峰之作,也是中华文化中“天人合一”哲学思想的集中体现,它以自然景观为载体,通过笔墨的点染勾勒出人与自然的和谐共生,反映了中国古代文人士大夫追求心灵自由、超脱尘世的理想境界。

现代意义与影响

在当代社会,《富春山居图》依然具有深远的意义和影响,它不仅是研究中国古代绘画艺术、文化史的重要资料,也是推动文化交流与合作的桥梁,随着中国文化的国际影响力日益增强,《富春山居图》作为中国文化的代表之一,正逐渐走向世界舞台,它不仅让世界看到了中国古典艺术的魅力与深度,也促进了不同文化之间的理解和尊重。

《富春山居图》还启发了无数艺术家和设计师的灵感,在现代设计中,其独特的构图、色彩运用以及“留白”的艺术手法被广泛借鉴和应用,无论是建筑、服装还是平面设计领域,《富春山居图》都以其独特的艺术语言为现代设计提供了丰富的灵感来源。

《富春山居图》不仅仅是一幅画作的图片那么简单,它是一段历史的见证、一种文化的传承、一种精神的寄托。《剩山图》与《无用师卷》的合璧展出,不仅是对这幅传世之作的致敬与纪念,更是对中华文化自信与开放包容精神的彰显,在快速发展的现代社会里,《富春山居图》以其永恒的艺术魅力提醒我们:在追求科技进步与经济发展的同时,不应忘记对自然之美的欣赏与对人文精神的追求,让我们在繁忙的生活中寻得一片静谧之地,感受那份来自千年前的山水之乐与人生哲理吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...