中国书法史是一部千年的文化传承与艺术创新的史诗。从甲骨文、金文、篆书、隶书到楷书、行书、草书,书法艺术经历了从实用到审美的演变。笔墨间,书法家们不仅传承了前人的技法与精神,更在不断创新中赋予了书法新的生命。从王羲之的《兰亭序》到颜真卿的《祭侄文稿》,每一部作品都是书法家情感与时代精神的体现。在当代,书法艺术依然保持着其独特的魅力,成为连接过去与未来的桥梁。无论是传统书法的坚守还是现代书法的探索,都体现了中国文化的深厚底蕴和无限活力。

在中国悠久的历史长河中,书法作为一种独特的艺术形式,不仅承载了中华民族的智慧与情感,更是中华文化传承的重要载体,它以独特的笔墨语言,记录了历史的变迁、文化的交流与融合,以及个人情感的抒发与哲思的沉淀,本文将深入探讨中国书法史的演变轨迹,揭示其背后的文化内涵与艺术价值,以及在当代社会中的传承与发展。

一、书法艺术的起源与早期发展

中国书法的起源可追溯至距今约3000年前的商周时期,那时虽无专门的“书法”概念,但甲骨文、金文等文字形式已初具审美意趣,甲骨文刻于龟甲兽骨之上,金文则铸于青铜器皿,它们不仅是古代的记录工具,更在不经意间展现了原始的线条美与结构布局的巧妙,这一时期的书法,虽未形成系统理论,但已蕴含了后世书法的诸多元素,如笔画的粗细变化、字形的结构平衡等。

二、秦汉时期的书法变革与隶书的兴起

秦统一六国后,推行“书同文”政策,小篆成为官方文字标准,标志着书法进入一个新的发展阶段,随着社会生活的需要,更为便捷的书写方式——隶书应运而生,隶书打破了小篆的曲线美,采用直线为主,结构扁平,极大地提高了书写速度,同时也为书法艺术带来了新的表现空间,汉代的简牍、帛书等大量出土文献,展示了隶书从稚嫩到成熟的演变过程,其风格多样,既有严谨工整的“庙堂之风”,也有率真自然的“草野之趣”。

三、魏晋南北朝:书法的自觉与个性张扬

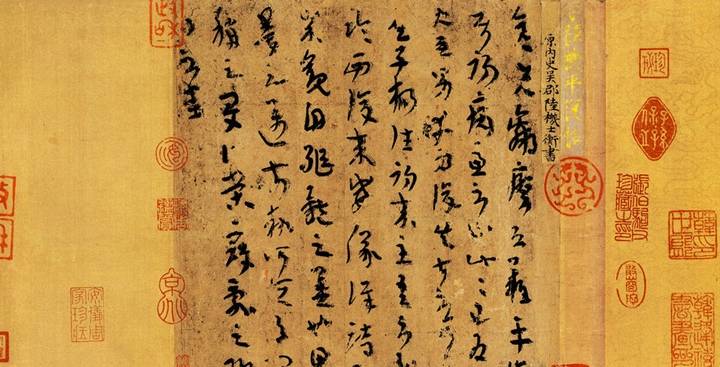

魏晋时期,社会动荡不安,但思想文化却异常活跃,“魏晋风度”成为时代精神的象征,这一时期,书法从实用功能中解放出来,开始成为一种自觉的艺术追求,王羲之、王献之父子以其卓越的书法成就,被誉为“书圣”,他们的行书作品如《兰亭序》不仅技法高超,更蕴含着对生命、自然的深刻感悟,体现了“以形写神”、“意在笔先”的艺术境界,北朝的碑刻如《龙门二十品》,则展现了另一种雄强浑厚的风格,体现了北方文化的粗犷与豪迈。

四、唐代的辉煌:楷书的成熟与革新

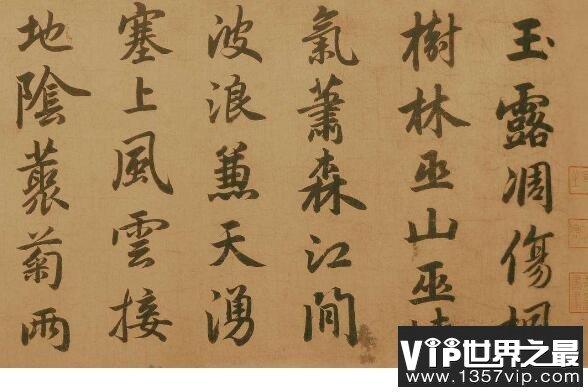

唐代是中国书法史上的黄金时代,楷书在这一时期达到了前所未有的成熟与高度,欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权等大家辈出,他们的作品不仅技法精湛,而且各具特色,颜真卿的《颜勤礼碑》雄健有力,体现了盛唐气象;柳公权的《玄秘塔碑》则以瘦硬著称,展现了个人风格的极致追求,唐代书法不仅在技法上达到了新的高度,更重要的是它所体现的“中和之美”,即刚柔并济、文质彬彬的审美理想。

五、宋元明清:书法的多元化与民间化

进入宋元明清时期,随着社会结构的变化和印刷术的普及,书法开始向多元化和民间化方向发展,宋代书法注重意趣与个性表达,米芾、苏轼等人的作品体现了文人墨客的闲适心境与自然情怀,元代以赵孟頫为代表的“复古”风潮,试图恢复晋人风范,对后世影响深远,明代则出现了以徐渭、董其昌为代表的“心学”派书法家,他们强调个人情感与内心世界的抒发,清代书法则呈现出更加多样化的面貌,既有何绍基、翁同龢等人的碑学探索,也有包世臣、康有为等人的理论著述,为近代书法的发展奠定了基础。

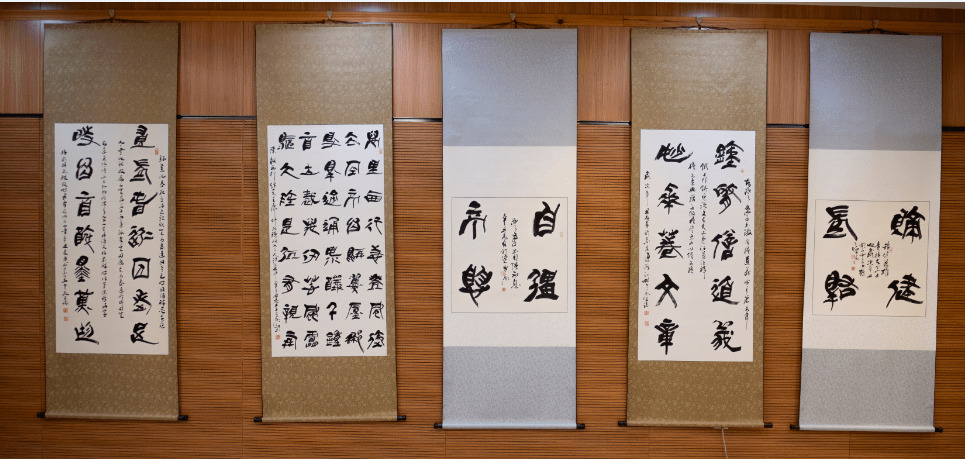

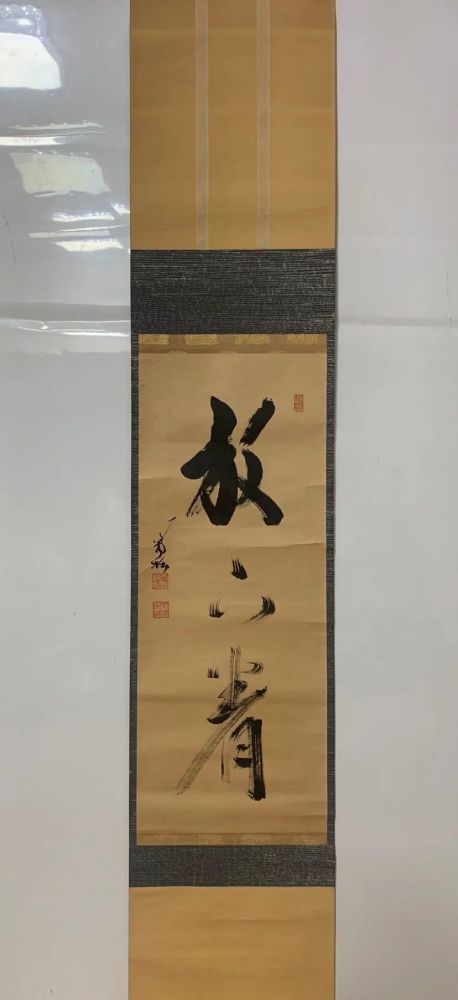

六、当代书法的传承与创新

进入21世纪,随着全球化进程的加速和科技的发展,中国书法面临着新的挑战与机遇,传统书法的精髓被更多人学习和传承,各种形式的书法展览、比赛、工作坊等活动不断涌现,为书法艺术的普及与交流提供了平台;现代设计理念、数字技术等新元素的融入,为传统书法带来了新的生命力,许多艺术家尝试将传统书法与现代艺术形式相结合,创造出具有时代特色的新风格,国际间的文化交流也促进了中国书法在全球范围内的传播与影响。

中国书法史是一部生动的文化发展史和艺术创新史,它不仅记录了中华民族的精神追求与审美变迁,也见证了不同历史时期的社会风貌与文化交流,在当代社会,我们应当继续深入挖掘传统书法的文化价值与艺术魅力,同时鼓励创新与融合,让这一古老的艺术形式在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...