《墨韵千秋》讲述了中国书法史上最传奇的篇章之一——王羲之与《兰亭序》的故事。王羲之,被誉为“书圣”,其书法艺术达到了登峰造极的境界。公元353年,王羲之与友人在会稽山阴的兰亭举行了一场盛大的集会,并在此期间创作了被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》。此作不仅展现了王羲之超凡的书法技艺,更蕴含了他对生命、自然和艺术的深刻感悟。《兰亭序》的真迹在历史上几经流转,最终下落不明,成为了一个千古之谜。尽管如此,王羲之的书法艺术和《兰亭序》所蕴含的文化价值,仍然被后人所传承和推崇,成为了中国书法艺术宝库中的瑰宝。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有这样一幅作品,它不仅承载了东晋时期文人雅士的聚会盛况,更以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,成为了千古绝唱的代名词——这便是王羲之的《兰亭序》,它不仅是书法艺术的巅峰之作,更是中国传统文化中“天人合一”哲学思想的生动体现。

一、兰亭雅集,墨香四溢

公元353年,春和景明,在浙江绍兴的兰亭,一场汇聚了王羲之及其友人的文学与艺术盛宴拉开了序幕,这便是著名的“兰亭集会”,当时,四十余位名士在蜿蜒的曲水之畔,或吟诗作对,或弹琴鼓瑟,或品茗论道,一派和谐宁静的景象,为了纪念这次聚会,王羲之应众人之邀,即兴挥毫,创作出了《兰亭序》。

二、笔墨传情,千古绝唱

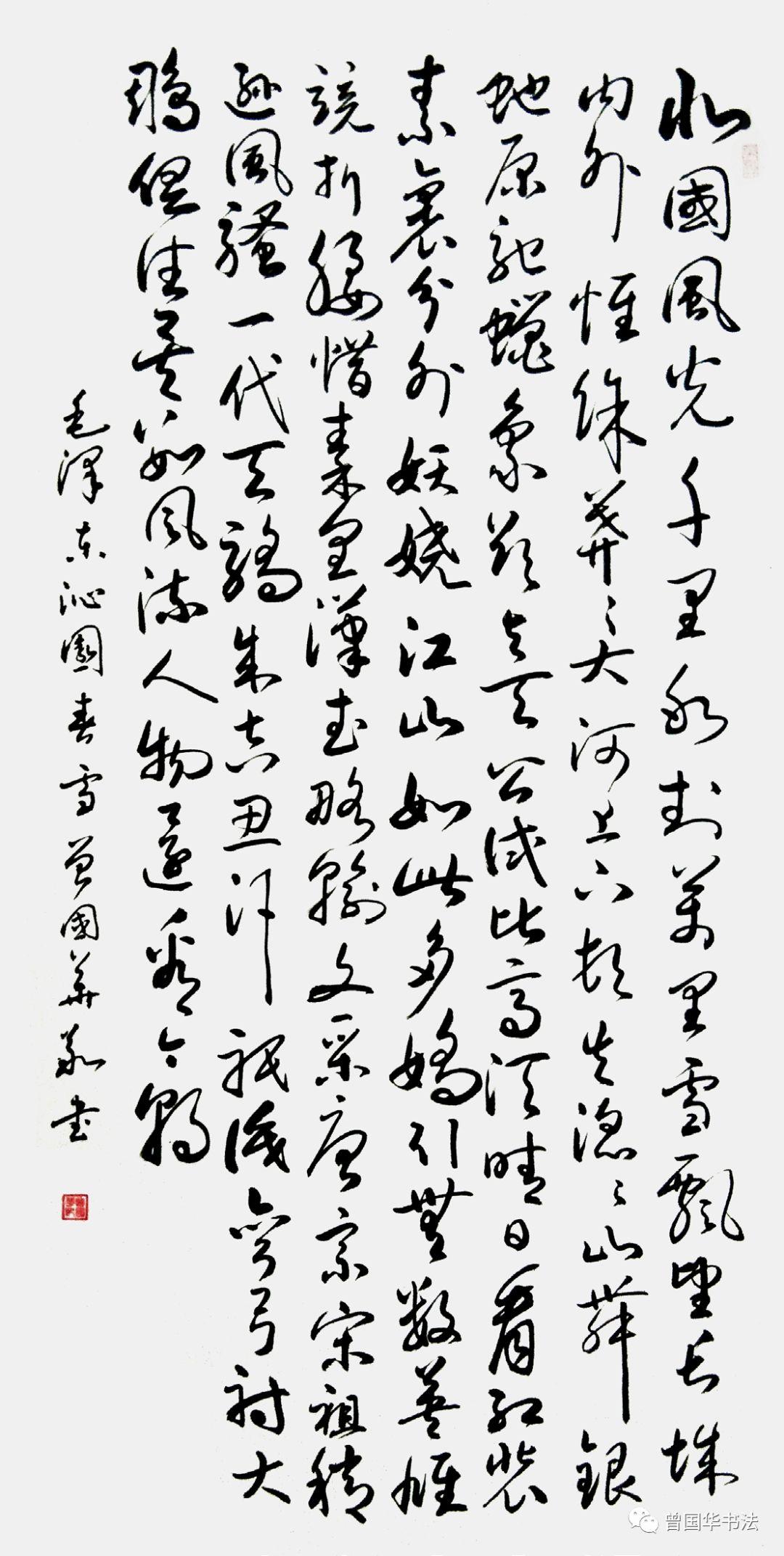

《兰亭序》全文共28行,324字,字字珠玑,行云流水般地展现了王羲之的书法艺术,其用笔之精妙,结体之自然,章法之和谐,无不透露出作者超凡脱俗的审美情趣和深厚的文化底蕴,尤其是“飘若浮云,矫若惊龙”的笔法,更是将书法的韵律美与动态美发挥到了极致。

在这篇序文中,王羲之不仅记录了兰亭集会的欢愉场景,更表达了对生命无常、世事难料的深刻感慨。“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”这不仅是他对当时情境的描绘,也是对人生哲理的深刻体悟。

三、真迹遗失,传世摹本

遗憾的是,《兰亭序》的真迹在唐太宗李世民手中后便不知所踪,据传被其带入昭陵陪葬,后世所能见到的,皆是后人根据真迹临摹的版本,尽管如此,《兰亭序》的影响力却丝毫未减,反而因其神秘性而更加引人入胜,历代书法家无不以能得《兰亭序》之一二为荣,纷纷临习、研究,使得《兰亭序》成为了书法学习与研究的必经之路。

四、后世追捧,文化符号

《兰亭序》不仅在书法领域有着举足轻重的地位,它还超越了艺术的范畴,成为了中国传统文化的一个符号,它象征着文人雅士追求自然、和谐、超脱的生活态度,以及对于生命、时间、艺术的深刻思考,在后世的文化传承中,《兰亭序》被赋予了更多的文化意义和象征价值。

五、艺术与哲学的完美融合

王羲之在《兰亭序》中流露出的不仅是高超的书法技艺,更是对生命本质的深刻洞察,他通过文字与笔墨的交织,表达了对“生年不满百,常怀千岁忧”的人生感慨,以及对“死生亦大矣”的哲学思考,这种将个人情感与宇宙人生相融合的创作方式,使得《兰亭序》不仅仅是一件艺术品,更是一部关于生命哲学的诗篇。

六、现代影响与传承

时至今日,《兰亭序》的影响力依然不减,无论是国际性的书法展览,还是普通书法爱好者的案头研习,《兰亭序》都是不可或缺的经典范本,它不仅激发了无数书法家对传统艺术的热爱与追求,也促使更多人去思考和探索中国传统文化中关于生命、时间、艺术的深刻内涵。

《兰亭序》还促进了中日韩等东亚国家在书法艺术上的交流与互鉴,许多国家的书法家和学者都以《兰亭序》为桥梁,探讨书法的共通之处与各自特色,进一步加深了东亚文化圈的紧密联系。

王羲之与《兰亭序》,不仅是书法史上的璀璨明珠,更是中华文化宝库中的瑰宝,它以独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,跨越千年时光,依然熠熠生辉。《兰亭序》的故事,是关于美的追求、哲学的思考、文化的传承与交流的生动写照,它启示我们:在快节奏的现代生活中,仍需静下心来,感受那份来自古老东方的墨香与智慧,让传统文化的光芒照亮我们前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...