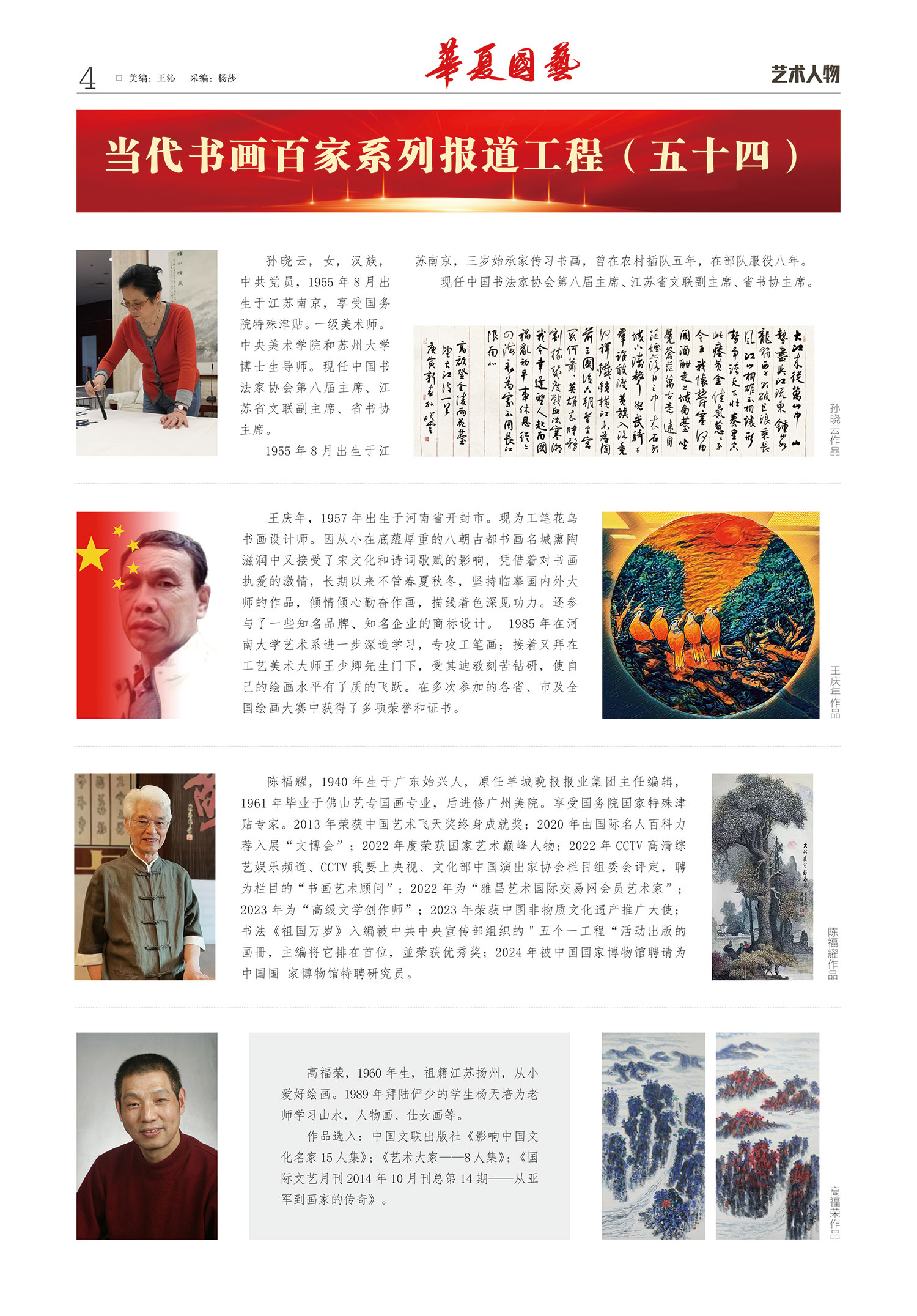

中国书画报主编在探索传统与现代交融的道路上,展现了匠心独运的创作精神。他不仅深入挖掘传统文化的精髓,还积极引入现代元素,使传统书画焕发新的生命力。他通过独特的视角和创新的思维,将传统与现代巧妙地融合在一起,创作出既具有深厚文化底蕴又符合现代审美需求的作品。他的作品不仅在技法上追求精湛,更在内涵上追求深刻,体现了对传统文化的尊重和对现代文化的理解。他的创作理念和作品风格,为传统与现代的交融提供了新的思路和方向,也为中国书画艺术的发展注入了新的活力。

在当今这个信息爆炸、文化多元的时代,传统文化的传承与发扬显得尤为重要而艰巨,作为中国书画领域的权威媒体,《中国书画报》不仅承载着记录与传播中国书画艺术的重任,更在文化传承与创新的道路上不断探索与实践,本文将深入探讨《中国书画报》主编的匠心独运,以及他如何引领这份报纸在传统与现代之间找到平衡点,让古老的艺术形式焕发新的生机。

一、传统根基:深耕细作,守正不渝

《中国书画报》主编深知,任何创新都离不开对传统的深刻理解和尊重,他常说:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”在快节奏的现代生活中,人们往往容易忽视传统文化的价值,而作为媒体人,他的使命就是让读者“跳出山外”,重新审视和发现传统文化的魅力。

为了确保报纸内容的权威性和专业性,主编坚持邀请国内外的知名书画家、学者、收藏家等作为特约撰稿人或顾问,通过他们的视角和经验,为读者呈现最地道、最深入的书画艺术解析,他也非常注重对年轻一代书画爱好者的培养和引导,通过开设专栏、举办工作坊等形式,让年轻人有机会近距离接触和学习传统书画艺术,从而在心中种下传承的种子。

二、现代视角:创新表达,跨界融合

在坚守传统的同时,《中国书画报》主编也积极拥抱现代,力求在表达方式和传播手段上进行创新,他深知,传统的书画艺术若不能与现代人的生活方式和审美习惯相契合,就难以真正走进大众的内心,他倡导“传统+现代”的融合理念,通过数字化、网络化等现代技术手段,让古老的书画艺术以更加生动、直观的方式呈现在读者面前。

他推动报纸开设了专门的数字版块,利用高清图片、视频、VR/AR技术等多媒体形式,让读者能够身临其境地感受书画作品的魅力,他还积极推动《中国书画报》与各大社交媒体平台的合作,通过微博、微信公众号、抖音等渠道发布内容,扩大影响力,吸引更多年轻读者关注和参与。

三、文化交流:搭建桥梁,促进理解

作为《中国书画报》的主编,他深知文化交流的重要性,在他看来,文化的交流不仅仅是技艺的传授和知识的分享,更是心灵的沟通和情感的共鸣,他积极推动报纸参与和组织各类国际文化交流活动,如“中国书画国际展”、“一带一路”文化交流项目等,通过这些活动搭建起中外文化交流的桥梁。

在他的努力下,《中国书画报》不仅成为了国内书画界的重要发声平台,也逐渐走向世界舞台,通过这些交流活动,他不仅让世界看到了中国书画的独特魅力,也促进了中外艺术家之间的相互了解和合作,为推动全球文化的多样性和包容性做出了贡献。

四、时代担当:传承创新,面向未来

面对未来,《中国书画报》主编有着清晰的愿景和目标,他深知,在快速变化的时代背景下,传统文化的传承不能仅仅停留在表面的模仿和复制上,而应该是在继承中创新,在创新中发展,他强调:“我们要做的是让传统文化成为推动社会进步和文明发展的重要力量。”

为此,他积极推动报纸在内容上的创新和拓展,除了传统的书画艺术鉴赏和评论外,他还鼓励团队关注当代社会热点问题、科技发展对文化的影响等话题,通过深度报道和专题策划等形式,让读者在欣赏艺术的同时也能思考文化与现实生活的联系,他还倡导开展一系列公益活动和社会项目,如“文化遗产保护计划”、“青少年艺术教育基金”等,以实际行动为传统文化的传承和发展贡献力量。

《中国书画报》主编的匠心独运不仅体现在对传统文化的坚守和对现代技术的运用上,更体现在他对文化传承与创新的深刻理解和不懈追求上,他用自己的行动诠释了“匠人精神”,在传统与现代之间架起了一座桥梁,让古老的书画艺术在新时代焕发出新的光彩,正如他常说的那样:“每一幅作品都是历史的见证者、未来的开拓者。”他的努力不仅为《中国书画报》赢得了广泛的认可和尊重,更为中国传统文化的传承与发展注入了新的活力。

在这个日新月异的时代里,《中国书画报》主编的故事是无数传统文化守护者的缩影,他们以匠心独运的精神和不懈的努力,为传统文化的传承与发展贡献着自己的力量,让我们共同期待并见证这一份份匠心能够薪火相传、生生不息。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...