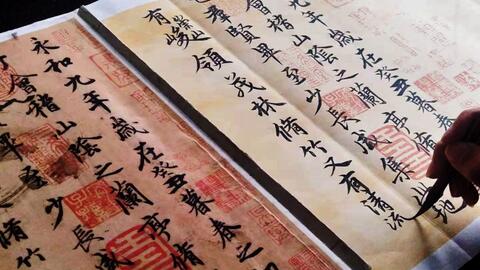

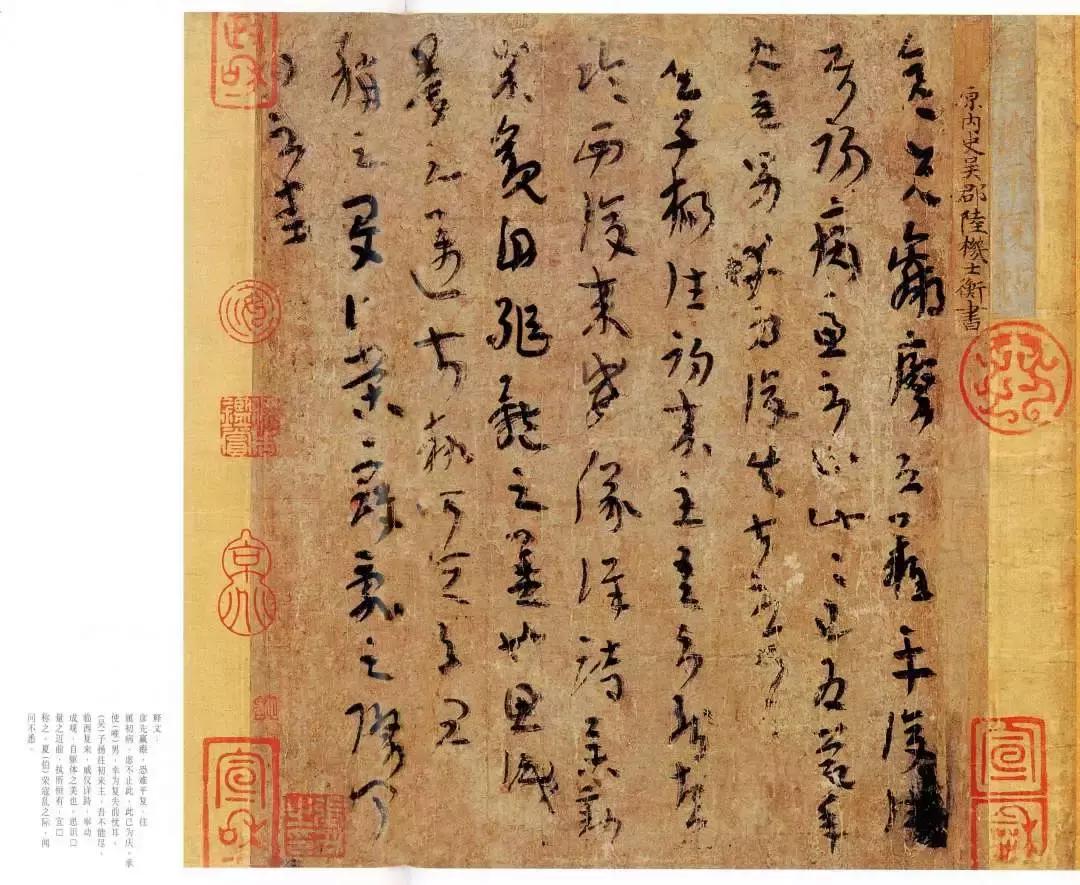

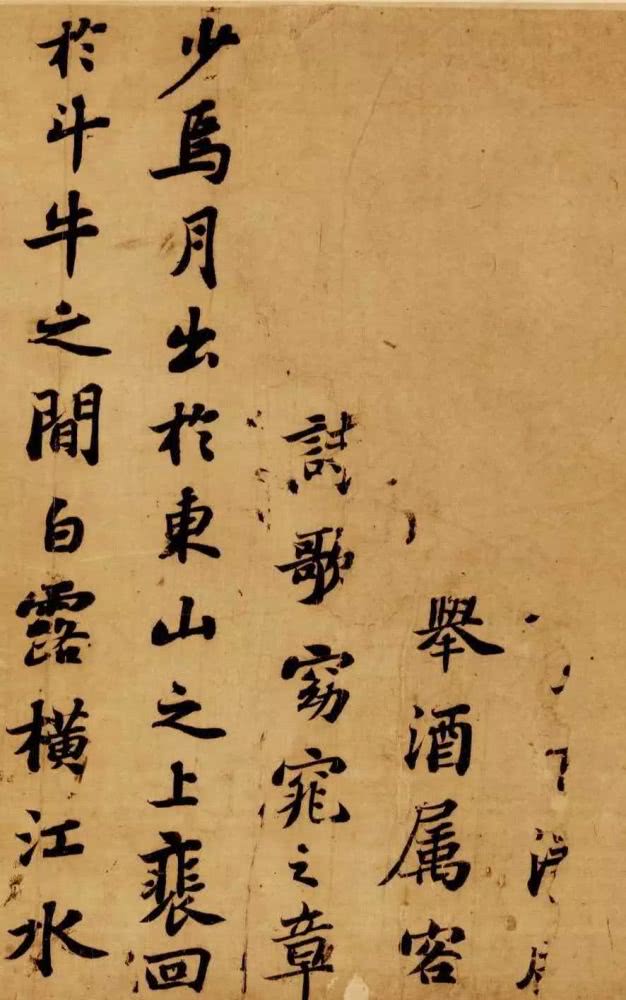

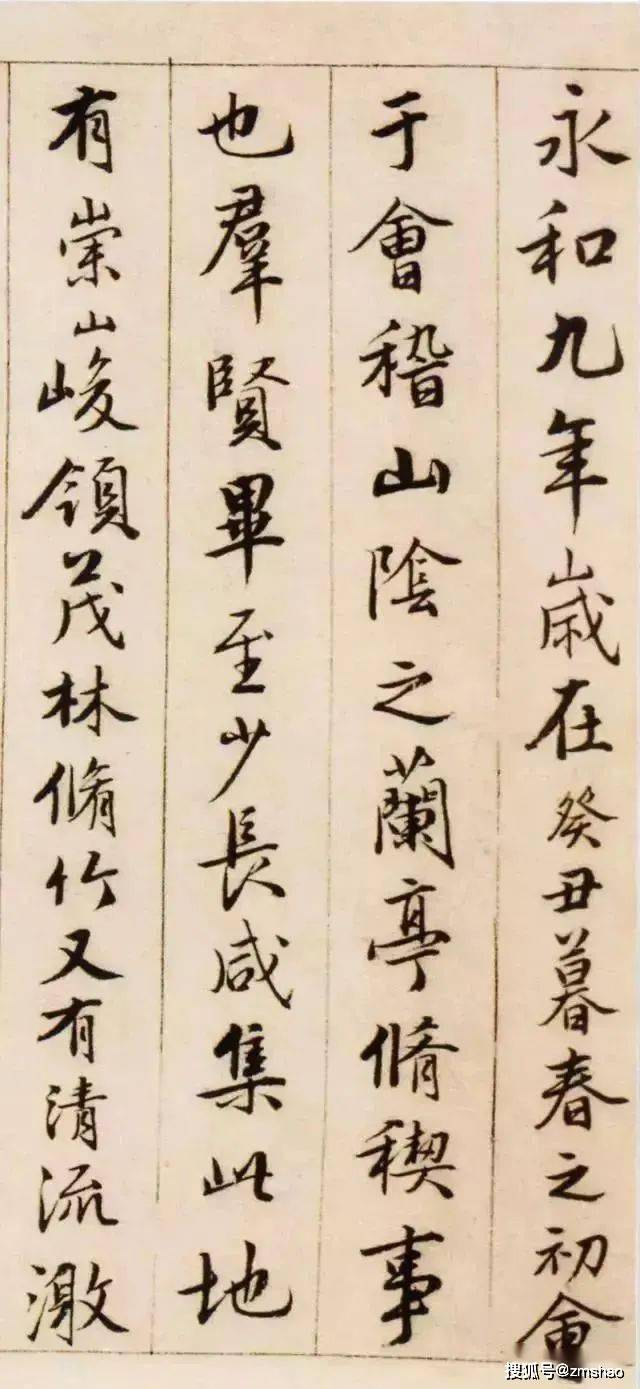

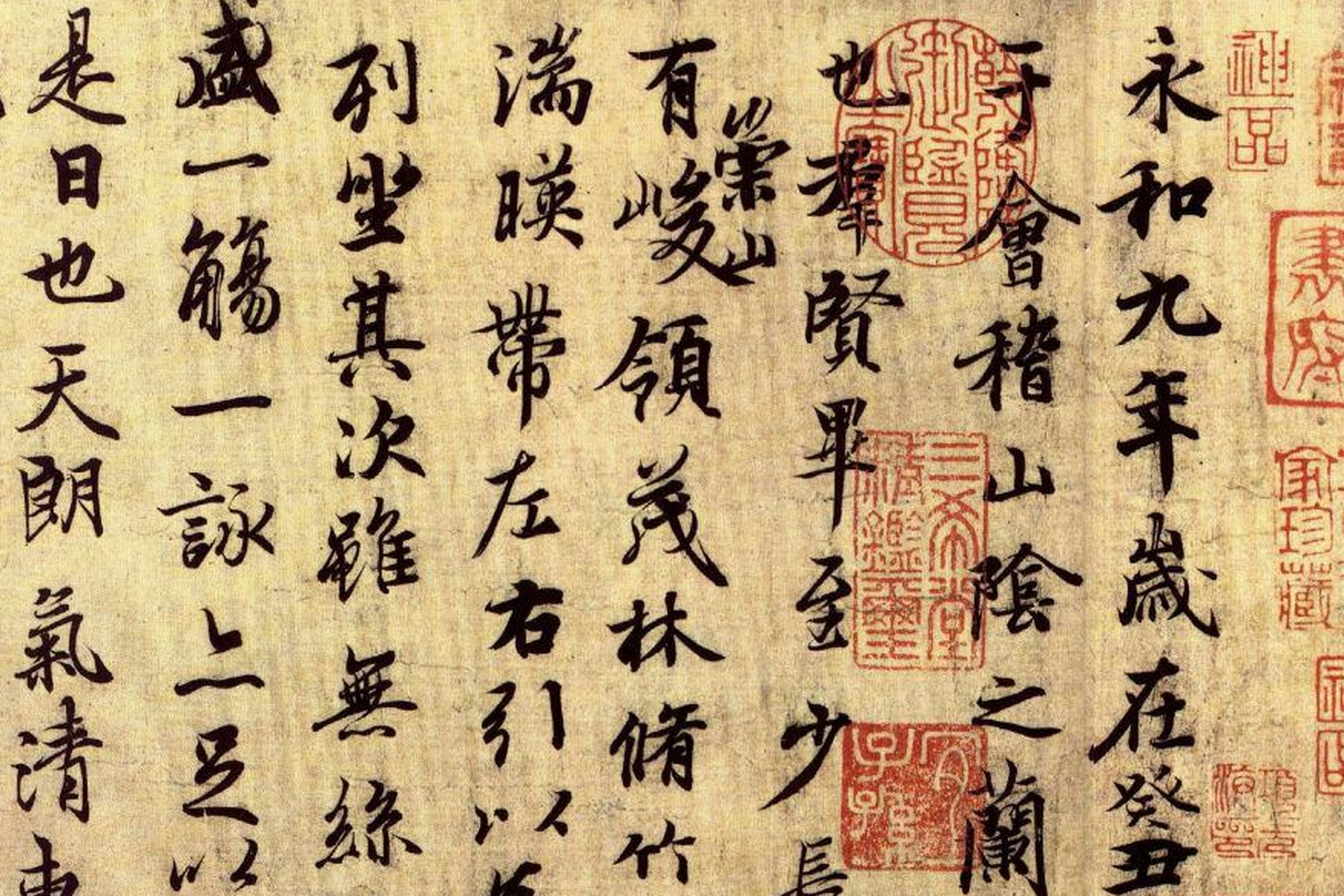

《兰亭序》是王羲之的书法瑰宝,被誉为“千古绝唱”。此作品创作于东晋时期,共324个字,记录了王羲之与友人在兰亭集会时的情景。其书法风格自然流畅,笔法精妙,被誉为“天下第一行书”。《兰亭序》不仅在书法艺术上具有极高的价值,还反映了当时文人雅士的生活情趣和思想境界。其墨宝历经千年,至今仍被视为中国书法的巅峰之作,对后世书法家产生了深远的影响。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有这样一位大师,他的笔墨不仅流淌在宣纸之上,更深深镌刻在中华文化的血脉之中,他就是“书圣”王羲之,王羲之,东晋时期著名的书法家,其行书作品不仅以流畅自然、韵味无穷著称,更以《兰亭序》这一旷世杰作,成为了后世无数书法爱好者顶礼膜拜的圣物,本文将带您走进王羲之的书法世界,一探《兰亭序》的千古魅力。

书法艺术的巅峰之作——《兰亭序》

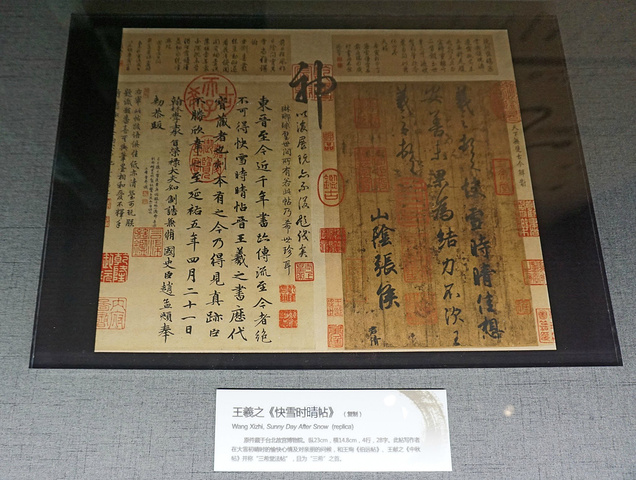

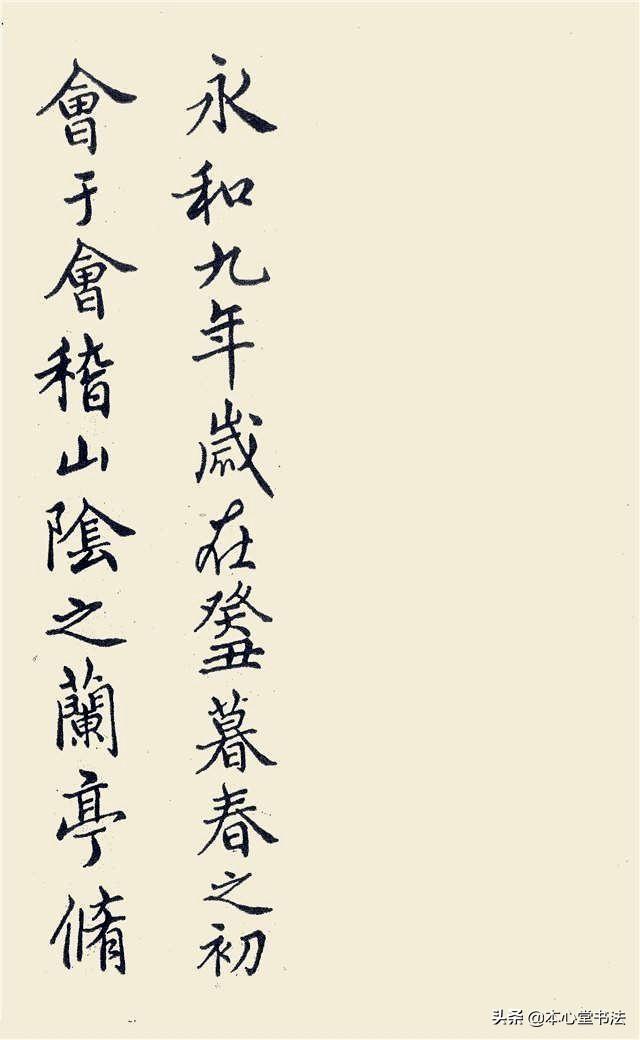

《兰亭序》,又名《兰亭集序》,是王羲之为其友人集会所作的一篇序文,并以其精湛的行书技艺书写而成,此作不仅是一篇文学佳作,更是书法史上的不朽丰碑,全文共28行,324字,字字珠玑,行云流水般地展现了王羲之超凡脱俗的书法造诣,据传,《兰亭序》原稿在唐太宗李世民死后随葬昭陵,今所见多为后人摹本或临本,但即便如此,其艺术价值与历史意义仍无法估量。

笔法精妙,韵味无穷

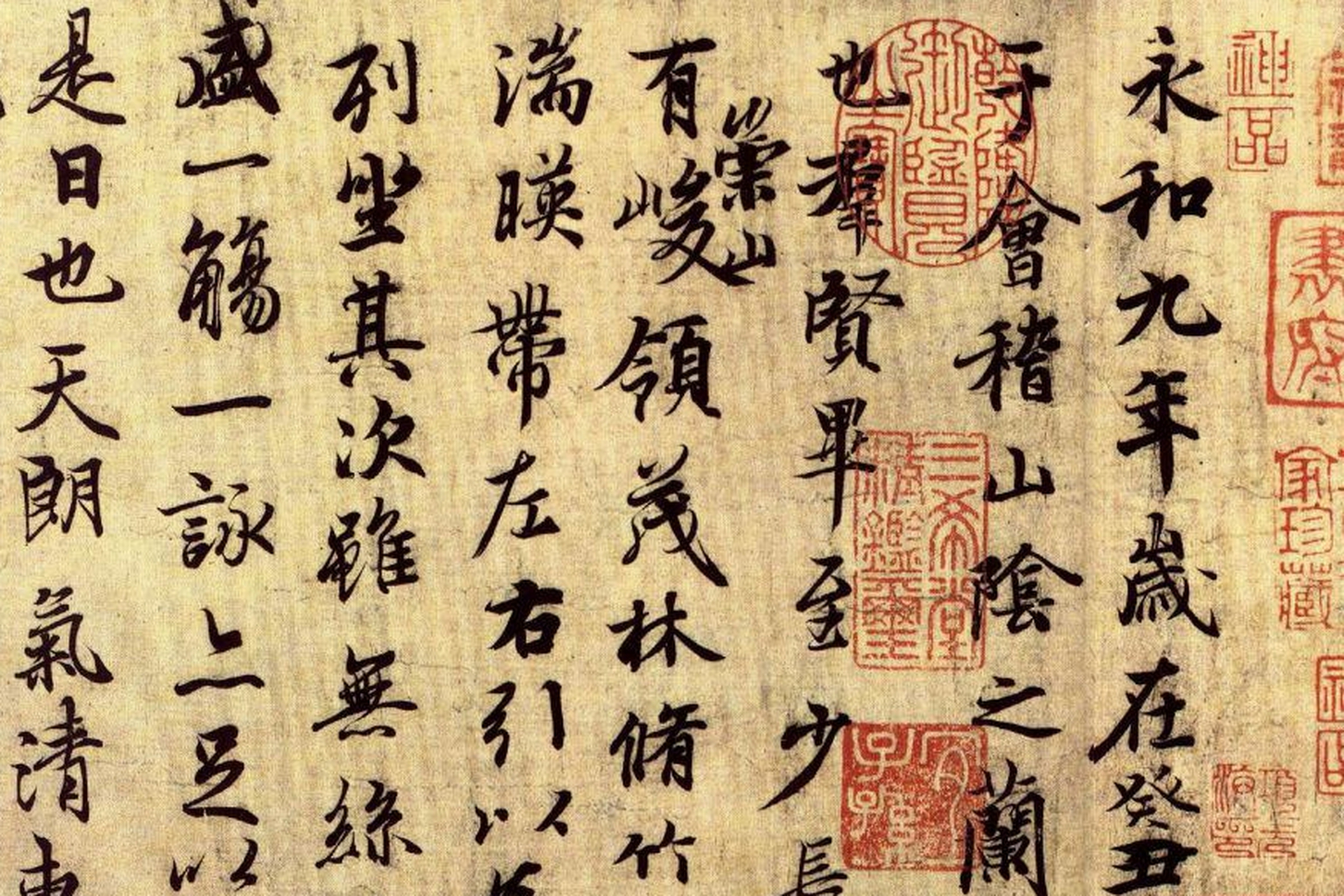

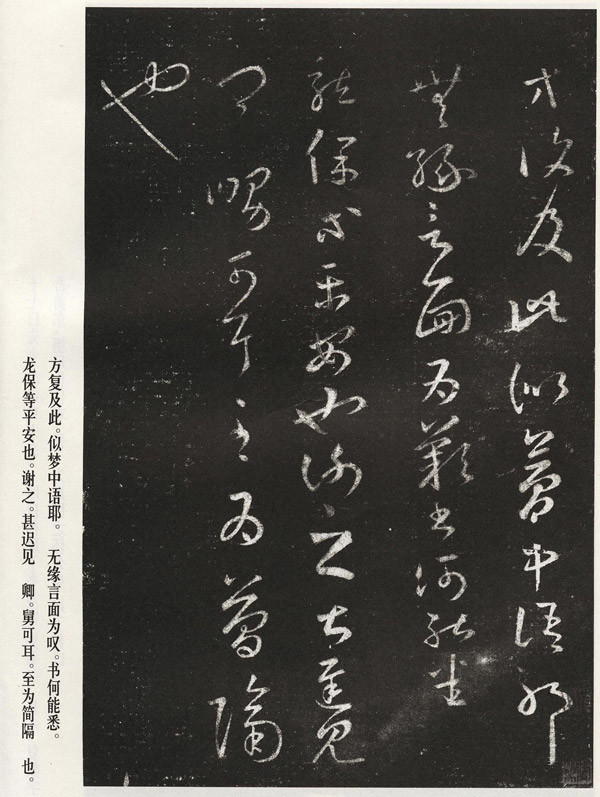

王羲之的《兰亭序》之所以能成为千古绝唱,首要在于其笔法的精妙,他运用“永字八法”的精髓,将点、横、竖、撇、捺、提、钩、折等基本笔画发挥到极致,每一笔都蕴含着丰富的变化与情感,如“之”字,首笔露锋入纸,顺势而下,末尾回锋收笔,既显灵动又不失稳重;又如“兰”字,长横舒展,竖弯钩流畅自然,展现出一种从容不迫的优雅,这些笔画之间,通过提按、顿挫、转折等技巧的巧妙运用,形成了既独立又和谐的整体效果,使《兰亭序》在视觉上呈现出一种动态的美感。

结构布局,天人合一

除了笔法的精妙,《兰亭序》在结构布局上也达到了天人合一的境界,王羲之在创作时,似乎已与自然融为一体,他的每一个字、每一行都仿佛是自然流露的情感与意境的直接体现,字与字之间,行与行之间,既有严谨的章法可循,又不失灵活多变的空间感,如“群贤毕至”四字,虽为独立之字,但通过墨色的浓淡、笔画的粗细变化以及字形的微妙错落,使得整个句子看起来既紧密相连又各具特色,体现了“计白当黑”的极高境界,这种布局不仅使文字具有了呼吸感,更让观者能感受到一种超越文字本身的意境美。

情感抒发,意蕴深长

《兰亭序》之所以能跨越千年仍能触动人心,还在于其深邃的情感表达和丰富的文化内涵,文章以春日宴游为背景,记录了王羲之与友人于兰亭集会时的情景及对生命、自然的感悟,在文字与书法的交织中,王羲之不仅描绘了山川之美、人物之乐,更深刻探讨了“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的人生哲理,这种对生命意义的深刻思考,通过书法的形式得以淋漓尽致地展现,使《兰亭序》超越了单纯的艺术范畴,成为了一部关于生命、时间与哲学的诗篇。

传承与影响

自《兰亭序》问世以来,它不仅成为了中国书法艺术的巅峰之作,更是影响了一代又一代的书法家和爱好者,无数人试图通过临摹《兰亭序》来提升自己的书法技艺和艺术修养,宋代米芾、元代赵孟頫等大书法家均对《兰亭序》深为推崇并有所继承发展,而《兰亭序》所蕴含的“中和之美”、“自然天成”的审美理念更是深深影响了后世的书风走向和审美取向。

《兰亭序》不仅是王羲之个人艺术成就的集中体现,更是中华文化博大精深、源远流长的生动例证,它以独特的艺术魅力跨越时空的限制,成为了连接古今、沟通中外的文化桥梁,在今天这个快节奏的时代里,《兰亭序》依然能给予我们以静谧、思考与启迪——提醒我们珍惜当下、感悟生命、追求自然与人文的和谐统一,让我们在欣赏《兰亭序》的同时,也能从中汲取力量与智慧,让这份跨越千年的艺术瑰宝继续照亮我们前行的道路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...