《开国大典》是中国著名画家董希文于1953年创作的油画作品,描绘了1949年10月1日中华人民共和国开国大典的盛况。画面中,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告中华人民共和国、中央人民政府成立,人民解放军受阅部队以排山倒海之势由东向西缓缓进发,天安门广场上人山人海,气氛庄重而热烈。这幅油画以其宏大的历史场景、精湛的绘画技巧和深刻的艺术感染力,成为了中国现代美术史上的经典之作,也是中国革命历史和民族精神的象征之一。通过这幅作品,人们可以感受到那个历史瞬间的激动与自豪,也可以领略到中国革命胜利的伟大意义和中国人民的团结与奋斗精神。

《穿越时光的画卷:开国大典油画的细节魅力》

在历史的长河中,总有一些瞬间如同璀璨星辰,照亮了民族的记忆与未来,1949年10月1日,中华人民共和国的开国大典,便是这样一束不朽的光芒,这一天,不仅标志着新中国的诞生,也成为了无数艺术家灵感与激情的源泉,董希文先生创作的《开国大典》油画,以其宏大的场景、细腻的笔触和深刻的情感,成为了记录这一历史时刻的经典之作,本文将带您走进这幅高清图片的细节世界,感受其背后的历史温度与艺术魅力。

历史背景的铺陈

1949年,随着中国人民解放战争的胜利,中国大地迎来了新的黎明,10月1日,北京天安门广场上,毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”这一声宣告,穿越时空的阻隔,至今仍回响在每一个中国人的心中,为了永载史册这一历史性时刻,众多艺术家纷纷拿起画笔,试图以自己的方式记录下这激动人心的场景。《开国大典》就是在这样的背景下应运而生,它不仅是一幅画作,更是新中国成立的历史见证。

艺术解析:细节中的宏大叙事

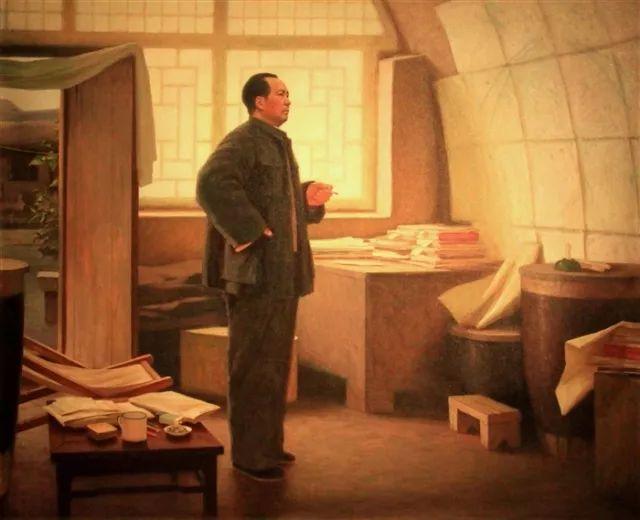

《开国大典》油画以天安门城楼为中心,展现了从长安街西侧的阅兵场到东侧的群众游行队伍的广阔画面,画面中,毛泽东主席身着中山装,胸前佩戴着金质勋章,面带微笑地站在城楼上向群众挥手致意,他的身后是朱德、刘少奇、宋庆龄等国家领导人,他们的形象生动而庄重,仿佛在向世界宣告一个新时代的到来。

色彩运用:董希文巧妙地运用了暖色调与冷色调的对比,天空的淡蓝与城楼的朱红形成鲜明对比,既展现了新中国的生机勃勃,又体现了庄重与肃穆的氛围,阳光从左侧斜射而来,不仅照亮了整个画面,也象征着光明与希望。

人物刻画:画面中的人物形象栩栩如生,尤其是毛泽东主席的面部表情和身体语言,传达出一种自信与从容,周围群众的多样表情——有欢呼雀跃的孩子、肃立致敬的士兵、挥舞国旗的群众——共同构成了这幅画作的生动与真实。

构图设计:画面的构图精心布局,既展现了宏大的场面感,又不失细节的精致,阅兵场上的士兵队列整齐划一,游行队伍中的彩旗招展、标语横幅,以及远处天安门广场上的群众,都以恰当的比例和位置安排在画面中,形成了一幅和谐而富有层次的视觉效果。

历史意义与文化价值

《开国大典》不仅仅是一幅记录历史瞬间的油画作品,它还承载着深厚的文化意义和历史价值,它见证了中国人民从苦难走向光明、从屈辱到自尊的伟大历程,是新中国成立初期的国家形象和民族精神的生动写照,这幅画作通过艺术的形式,将历史的瞬间定格为永恒,让后人能够直观地感受到那个时代的激情与梦想。

《开国大典》还成为了中国美术史上的一个重要里程碑,它标志着中国油画民族化的探索取得了重要成果,董希文在创作中融合了中西绘画的技法与审美,既保留了西方油画的写实性,又融入了中国传统绘画的意境与气韵,为后来的中国油画发展提供了宝贵的经验和启示。

现代视角下的传承与创新

在数字化时代,《开国大典》高清图片的传播与展示方式更加多样和便捷,通过互联网、数字博物馆等平台,这幅油画得以跨越时空的限制,让全球观众都能一睹其风采,这也为艺术家们提供了新的创作灵感和思考空间——如何在继承传统的基础上进行创新,让历史与现代、传统与科技在艺术作品中实现完美的融合。

《开国大典》油画不仅是新中国成立的历史见证者,也是中华民族精神风貌的艺术表达,它以独特的视角、精湛的技艺和深远的寓意,成为了连接过去与未来的桥梁,当我们凝视这幅高清图片时,不仅是在欣赏一幅艺术作品的美感,更是在感受那个时代的脉动与力量,它提醒我们不忘初心、牢记使命,继续在新时代的征程上砥砺前行。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...