王羲之,被誉为“书圣”,其行书艺术在中国书法史上占有举足轻重的地位。他的代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”,其笔法流畅自然,结构严谨,气势磅礴,被誉为“龙跳虎卧”。王羲之的行书艺术不仅在技法上达到了炉火纯青的境界,更在情感表达上达到了极高的境界,他的每一笔、每一划都蕴含着深厚的情感和思想。通过研究王羲之的行书艺术,我们可以更好地理解中国书法的精髓和魅力,感受其独特的艺术魅力和文化内涵。

在中国浩瀚的书法艺术长河中,有这样一位大师,他的名字如同璀璨星辰,照亮了后世无数书法爱好者的道路,他,就是东晋时期的书法巨匠——王羲之,王羲之不仅以其卓越的书法技艺闻名于世,更因其独创的“行书”体式,成为了后世学习书法的典范,本文将深入探讨王羲之的生平、其书法风格的形成,特别是他独创的“行书”艺术,以及这一字体对后世书法发展的深远影响。

一、王羲之的生平与时代背景

王羲之(303年—361年),字逸少,琅琊临沂(今山东临沂)人,出身于名门望族——王氏家族,他自幼便展现出对书法的浓厚兴趣和天赋,早年随叔父王廙学习书法,后遍观前代名家法帖,博采众长,自成一家,东晋时期,社会相对稳定,文化繁荣,士人阶层崇尚风雅,书法作为文人雅士修身养性、表达情感的重要方式,得到了空前的发展,这种时代背景为王羲之的书法创作提供了肥沃的土壤。

二、王羲之的书法风格与“行书”的诞生

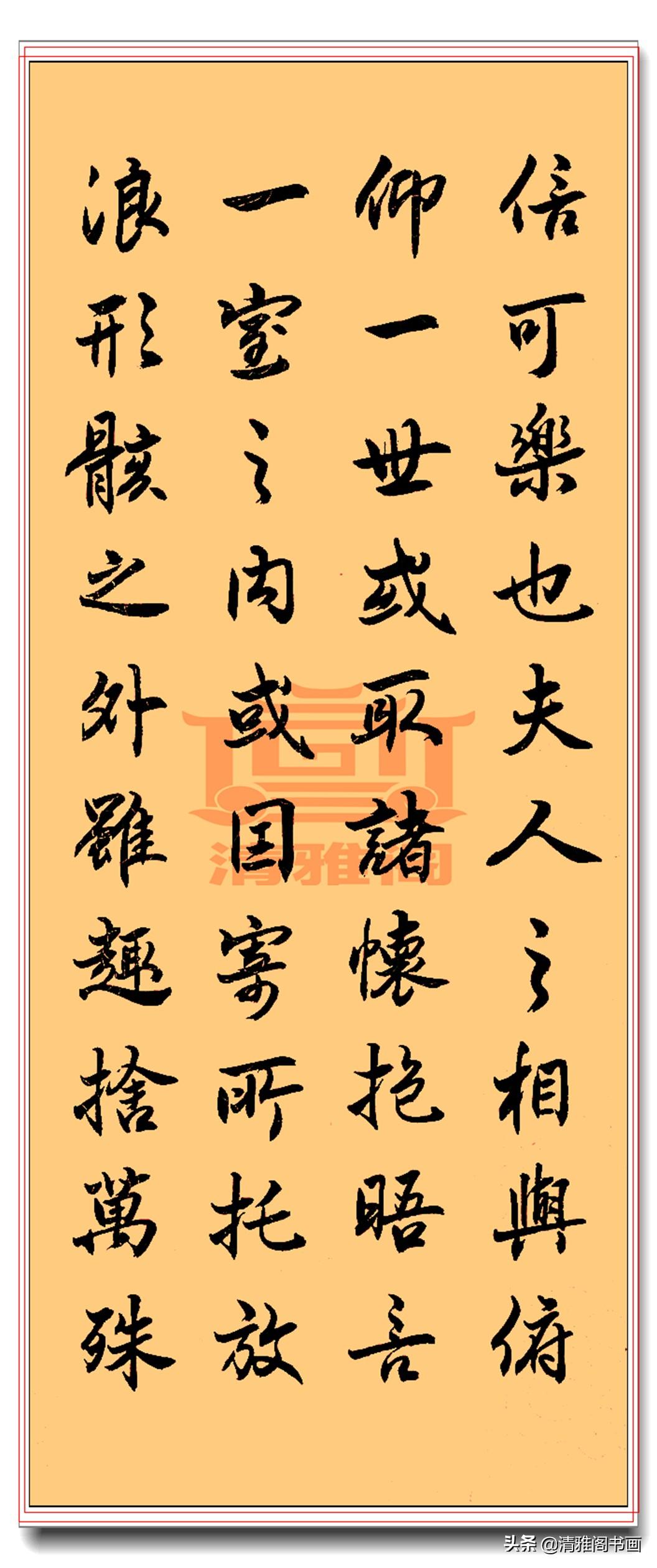

王羲之的书法风格多样,但最为人称道的是其“行书”作品,行书介于楷书与草书之间,既不像楷书那样规整严肃,也不似草书那样潦草难辨,它以流畅自然、洒脱不羁为特点,既保留了楷书的易识性,又增添了草书的灵动感,王羲之的行书,正是将这两种风格巧妙融合,达到了“寓刚健于婀娜之中,行遒劲于婉媚之内”的艺术境界。

1. 笔法精妙,力透纸背

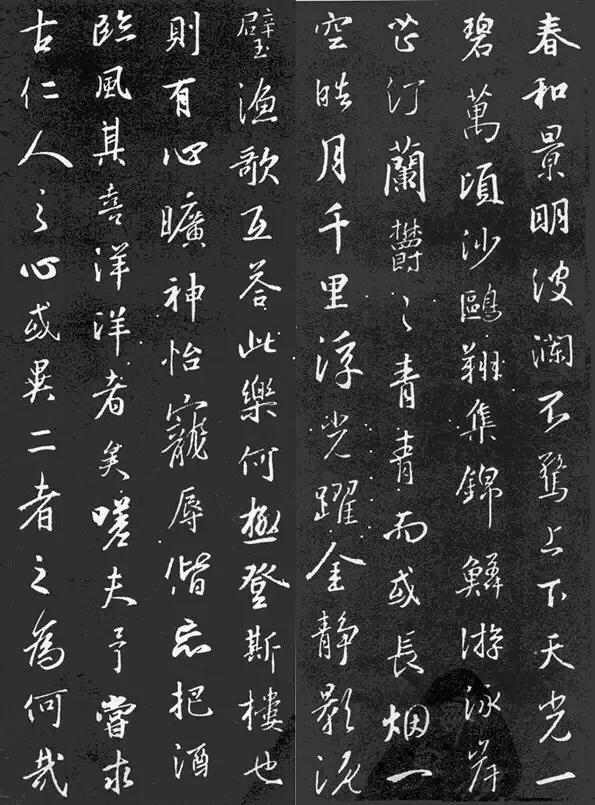

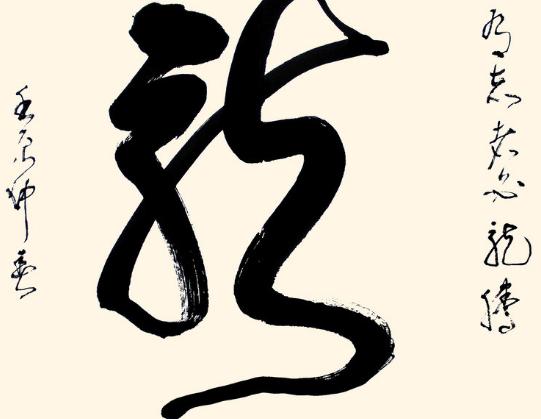

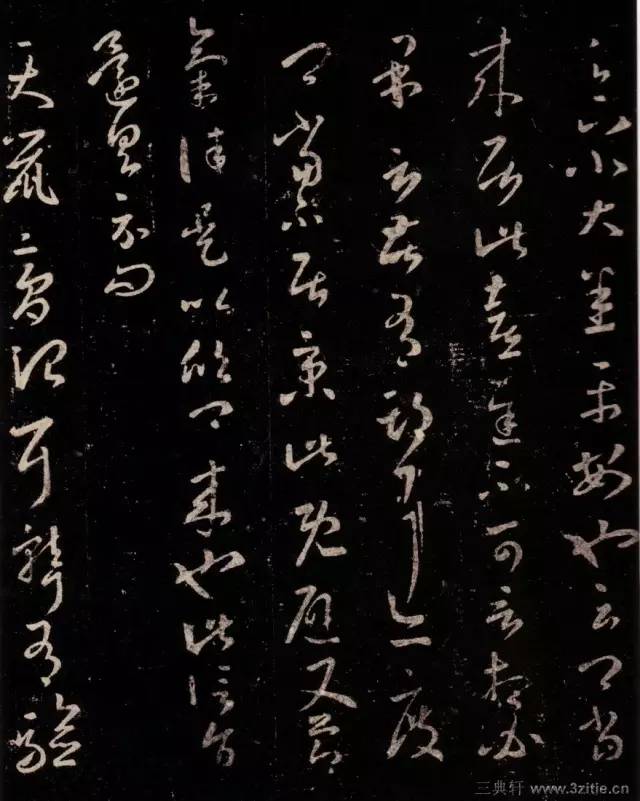

王羲之的行书笔法变化多端,提按顿挫间尽显功力,他善于运用“藏锋”、“露锋”、“中锋”、“侧锋”等技巧,使笔画既有力度又不失韵律感,如《兰亭序》中的“之”字,变化多端而不失和谐,展现了其深厚的笔墨功夫。

2. 结构灵动,顾盼生姿

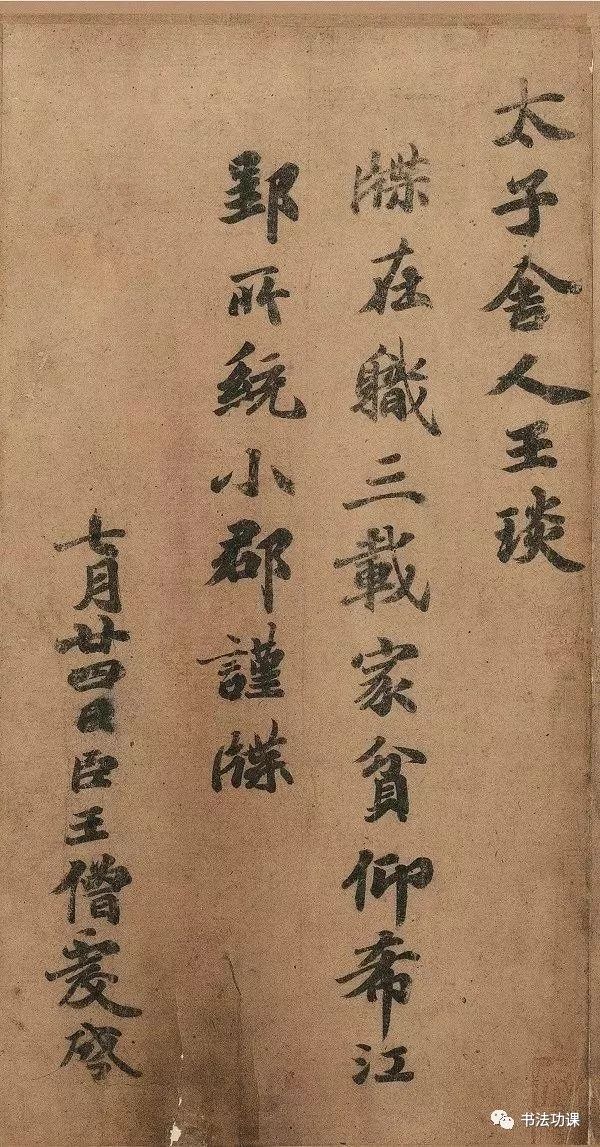

王羲之的行书在结构上追求自然流畅,不拘泥于传统楷书的严谨布局,他通过字与字之间的呼应、连断、大小错落等手法,使整幅作品气脉贯通,生动有趣。《丧乱帖》便是其结构灵动的代表作,字里行间透露出一种从容不迫、超然物外的气质。

3. 意境高远,情真意切

王羲之的行书不仅仅是技巧的展现,更是情感的流露,他的作品往往蕴含着深厚的文化底蕴和个人的情感世界。《兰亭序》作为其代表作之一,不仅是一篇优美的文章,更是一幅情感与艺术完美结合的佳作,在这幅作品中,王羲之通过笔墨抒发了对自然美景的赞美、对生命短暂的感慨以及对朋友间深厚情谊的珍视。

三、“行书”对后世书法的影响

王羲之的“行书”不仅在当时风靡一时,更对后世的书法发展产生了深远的影响,他的作品成为了后世学习行书的范本,无数书法家在临摹、研究其作品的过程中,不断汲取营养,创新发展。

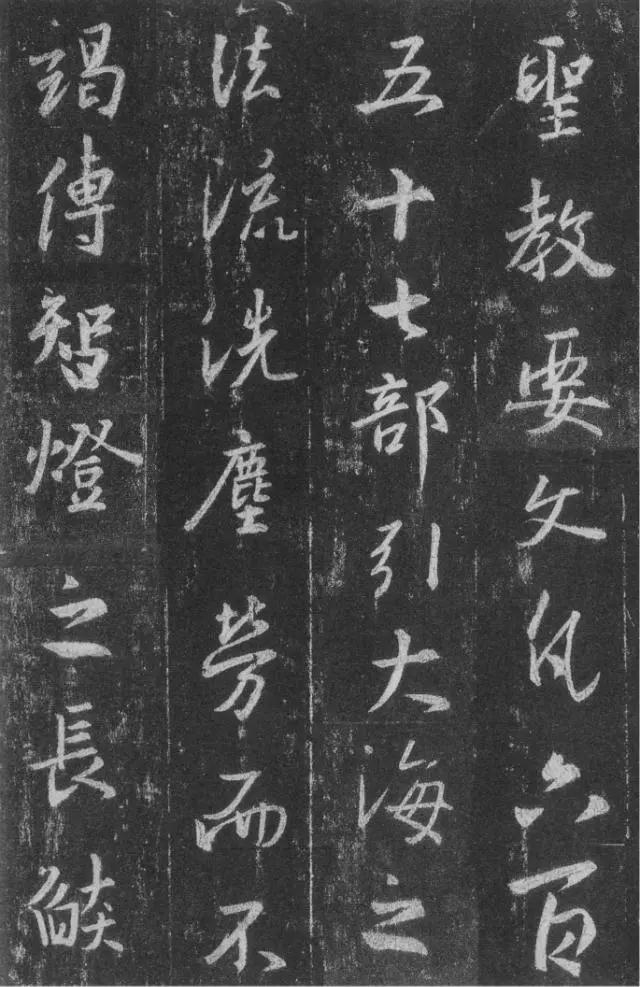

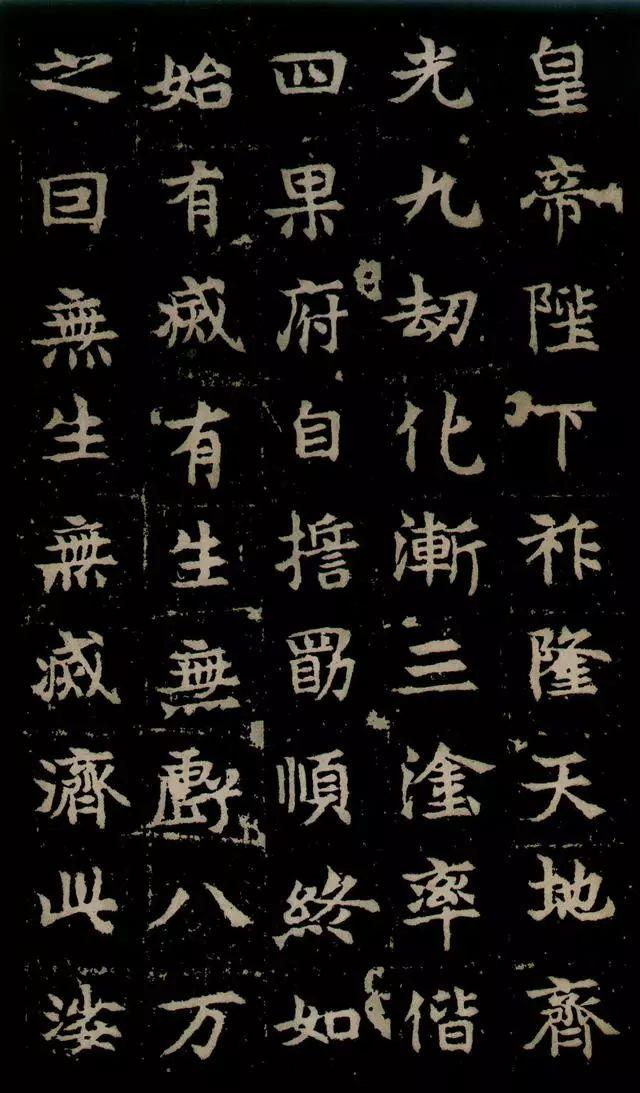

1. 唐代的发展与传承

唐代是书法发展的一个高峰期,尤其是唐太宗李世民对王羲之的推崇,使得“二王”(王羲之、王献之)书法在唐代大放异彩,唐代的书法家如欧阳询、虞世南、褚遂良等都在不同程度上受到了王羲之行书的影响,他们在继承的基础上进行了创新,使行书更加成熟、规范。

2. 宋代的变革与新风

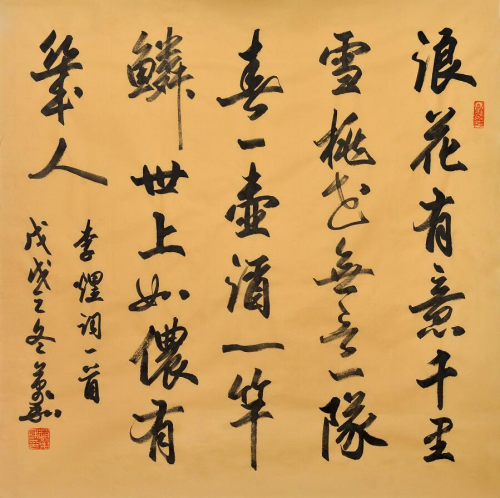

宋代书法在继承唐风的基础上,更加注重个人情感的表达和意境的营造,苏轼、黄庭坚等大书法家在行书创作中融入了更多的个人风格和时代特征,他们的作品在保持王羲之行书灵动自然的基础上,又增添了新的风貌和内涵。

3. 明清及近现代的传承与创新

明清时期,虽然社会环境发生了巨大变化,但王羲之的行书依然被广大书法家所推崇,明代董其昌、清代刘墉等人的行书作品都可见到王羲之的影子,进入近现代,随着西方文化的引入和国门开放,中国书法也迎来了新的发展机遇,以沈尹默、启功等为代表的近现代书法家在继承传统的基础上,尝试将西方的美学理念融入行书创作中,使行书艺术更加多元化、国际化。

王羲之及其独创的“行书”不仅是中国书法艺术宝库中的瑰宝,更是世界文化宝库中的珍贵遗产,他的作品不仅展现了高超的笔墨技巧和深邃的文化内涵,更传递了一种超越时空的精神追求和审美理想,在今天这个快节奏的时代里,“行书”所倡导的自然流畅、情感真挚的审美理念依然具有重要价值,它提醒我们:在追求效率与速度的同时,不应忽视对美的追求和对心灵的滋养。

通过对王羲之及其“行书”艺术的深入探讨,我们不仅看到了一个伟大书法家的成长历程和艺术成就,更感受到了中华文化的博大精深和源远流长,让我们在欣赏和学习王羲之书法的同时,也能从中汲取灵感和力量,不断探索和创造属于自己的艺术之路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...