《岩间圣母》是文艺复兴时期画家拉斐尔的代表作之一,其艺术风格和主题在印象派时期被重新解读和误读。印象派画家们对《岩间圣母》的解读,往往只关注其色彩和光影效果,而忽略了其背后的宗教和历史意义。这种误读导致了艺术史对拉斐尔的误解和忽视,也使得印象派在追求自然光影的同时,失去了对艺术本质的深刻理解。随着艺术史的深入研究和多学科交叉的视角,人们开始重新审视《岩间圣母》等作品,并逐渐发现其背后的深层含义和价值。这一过程不仅有助于纠正艺术史的误读,也促进了艺术创作的多样性和创新。对于艺术作品的理解和解读,需要超越表面的形式和风格,深入挖掘其背后的文化、历史和哲学意义,以更全面、更深入的方式理解和欣赏艺术。

在艺术史的长河中,每一件作品都承载着其独特的时代精神与艺术家的个人印记,关于某些作品的归属与分类,却常常引发争议与误解。“岩间圣母”这一作品便是典型一例,它因与印象派风格在某些视觉特征上的相似性,而屡被误认为是印象派作品,本文旨在深入探讨“岩间圣母”的创作背景、艺术风格及其与印象派之间的真实关系,以正视听,还原其应有的艺术地位。

岩间圣母的诞生与背景

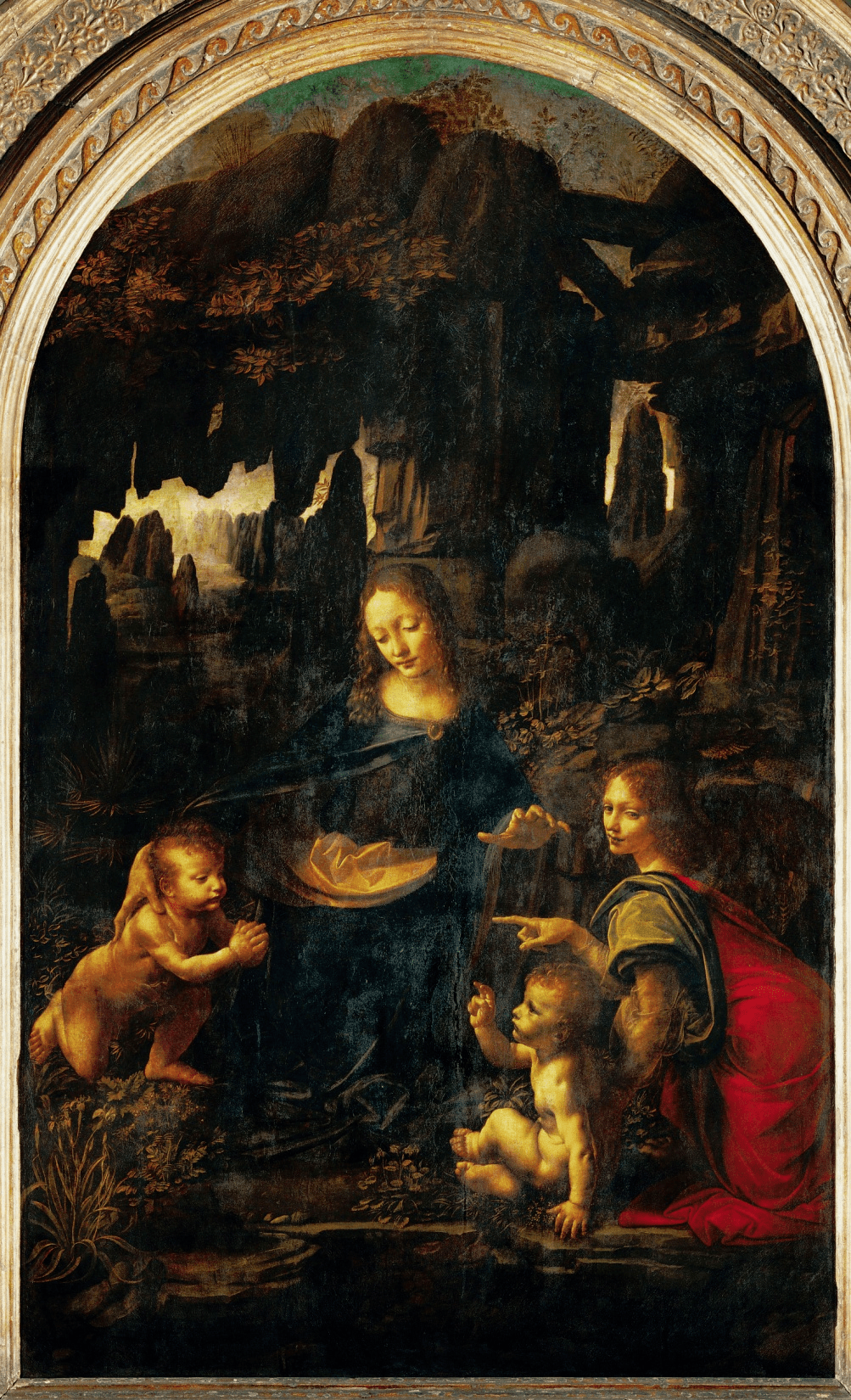

“岩间圣母”是意大利文艺复兴巨匠列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的杰作之一,创作于1483年至1508年间,现藏于法国巴黎的卢浮宫,这幅画作以圣母玛丽亚与圣子耶稣为中心,周围环绕着包括施洗者圣约翰在内的多位圣徒,背景则是幽暗的岩石洞穴,光线从上方的小窗透入,形成神秘而庄严的氛围,达·芬奇以其超凡的解剖学知识与光影处理技巧,将人物塑造得既真实又超凡脱俗,展现了自然主义与宗教情感的高度融合。

印象派的兴起与特征

印象派,作为19世纪下半叶在法国兴起的一个艺术流派,以其对光线、色彩和瞬间印象的捕捉而著称,印象派画家如克劳德·莫奈(Claude Monet)、爱德华·马奈(Édouard Manet)等,强调在户外直接作画,捕捉自然光线下物体的微妙变化,追求色彩的直接性和视觉效果的即时性,印象派作品往往具有鲜明的色彩、随意的笔触和模糊的轮廓,旨在表达画家对自然界的即时感受而非对物体的精确再现。

岩间圣母与印象派的异同

尽管“岩间圣母”在光影处理上展现出对自然光的敏感捕捉,但其整体风格与艺术追求与印象派有着本质的不同,从时间上看,“岩间圣母”的创作远早于印象派运动的兴起,它代表了文艺复兴时期对科学、人文主义以及自然美的高度追求,在艺术表现上,达·芬奇通过精细入微的笔触和严谨的构图,展现了人物内心的深度与宇宙的奥秘,而印象派则更注重对外界光色变化的直接记录和情感表达的即时性,从色彩运用上讲,“岩间圣母”虽也运用了丰富的色彩层次来营造空间感和神秘氛围,但其色彩运用是基于对自然科学的理解和对人物性格的深刻描绘,而非印象派那种对光线和色彩的纯粹实验性探索。

误读的原因探析

“岩间圣母”被误认为印象派作品的原因,一方面在于两者在光影处理上的相似性——都强调了光线对画面效果的重要影响;另一方面则是由于艺术史传播中的简化和片面解读,随着时间推移,一些艺术评论和展览介绍可能过于强调了两者在视觉效果上的共性,而忽视了它们在时代背景、艺术理念和创作目的上的根本差异,现代观众在欣赏这些作品时,往往基于个人直观感受进行判断,而缺乏对艺术史深入理解的背景知识,也容易导致误解。

艺术史教育的反思与启示

“岩间圣母”与印象派之争,不仅是一个关于作品归属的问题,更是对艺术史教育方法和公众艺术素养提升的警示,它提醒我们,在面对艺术作品时,应具备全面的历史视野和深入的艺术分析能力,避免因表面相似而忽视深层次的差异,艺术史教育应更加注重历史语境的还原和艺术家个人风格的解读,以帮助学生建立正确的艺术认知框架。

“岩间圣母”虽在光影处理上展现出与印象派相似的魅力,但其作为文艺复兴时期的杰作,其价值与意义远超于简单的风格归类,它不仅是达·芬奇个人艺术探索的结晶,也是那个时代人文精神与科学理念交织的产物,通过对其与印象派关系的深入剖析,我们不仅能更好地理解这两大艺术流派的独特性,更能深刻体会到艺术史上每一次风格变迁背后所蕴含的深刻社会文化动因,在艺术的海洋中遨游,唯有保持开放的心态和严谨的态度,方能真正领略到每一件作品背后所承载的无限深意。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...