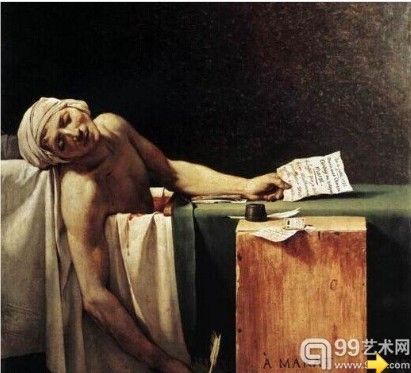

《马拉之死》是法国画家雅克-路易·大卫于1793年创作的一幅画作,描绘了法国大革命时期,雅各宾派领导人马拉被刺杀后的情景。这幅画作不仅是对马拉个人悲剧的记录,更是对当时法国社会动荡和政治变革的深刻反映。,,马拉的死标志着法国大革命进入了一个新的阶段,也预示着恐怖统治的开始。这幅画作在艺术上具有极高的价值,它通过精准的解剖学细节和光影处理,展现了马拉的死亡状态,同时也传递了画家对政治和社会的思考。,,《马拉之死》在历史上产生了深远的影响,它成为了法国大革命时期艺术的重要代表之一,也启发了后来的艺术家和思想家对政治、社会和艺术的思考。这幅画作不仅是对一个历史事件的记录,更是对人类社会、政治和文化的一次深刻反思。

在法国大革命的狂风暴雨中,雅各宾派的内部斗争如火如荼,其中一位关键人物——乔治·雅克·丹尼斯·马拉(Georges Jacques Danton),以其坚定的革命立场和无私的奉献精神,成为了革命的象征之一,1793年7月13日的夜晚,一场突如其来的悲剧彻底改变了法国历史的走向,也成为了后世无数艺术作品灵感的源泉,这便是著名的“马拉之死”。

马拉其人

马拉,这位身材瘦削、面容憔悴的革命家,自称为“人民的垃圾工”,他以夜以继日的工作和不懈的斗争精神,在雅各宾俱乐部内赢得了“永不睡眠者”的称号,他不仅在政治上坚决反对君主制和贵族特权,还积极参与了罗伯斯庇尔等人的“恐怖统治”,希望通过极端的手段迅速清除封建残余,正是这种激进和毫不妥协的态度,让他成为了众多敌对势力的眼中钉。

悲剧的序幕

1793年7月13日,一个看似平常的夜晚,马拉如往常一样在巴黎郊外的一间简陋公寓内工作至深夜,他的住所位于蒙马特高地的一座小楼内,窗户紧闭以隔绝外界的喧嚣和干扰,这晚的宁静背后却隐藏着致命的危机,一名名叫夏尔-路易·布伦尼耶(Charles-Louis-Augustin de Bonneval)的年轻女子,化名科尔内利厄斯(Cornelius),潜入了马拉的寓所,她实际上是受雇于反革命集团“俱乐部共和党人”,目的是暗杀马拉以削弱革命派的领导力量。

悲剧的瞬间

当夜,布伦尼厄手持匕首潜入马拉的房间,而这位疲惫不堪的革命家却浑然不觉,据传,当布伦尼厄刺向马拉时,他甚至没有立即反应过来,只是下意识地用手去摸被刺的地方,这一刺,不仅刺穿了他的身体,更刺破了革命阵营内部的信任与和谐,马拉在生命的最后时刻,仍保持着对革命的忠诚和对人民的关爱,他要求的第一件事竟是通知他的支持者们保持冷静和团结。

历史的见证

当大卫·威尔科克斯(David Wilcox)——马拉的仆人发现这一惨剧时,他立即冲到街上寻求帮助,当夜巴黎的街道上空无一人,人们都沉浸在自己的恐惧与不安中,一位名叫亚历山大·德鲁埃(Alexandre-Théodore-Victor, Baron Thiers)的年轻医生被召唤而来,但他到达时马拉已经去世,这位伟大的革命者,以一种最不体面的方式结束了自己的生命,他的死讯迅速传遍巴黎乃至整个法国,引发了巨大的震动和悲痛。

艺术的永恒

“马拉之死”不仅是一个政治事件,它还成为了艺术史上最著名的主题之一,其中最为人熟知的是雅克-路易·大卫(Jacques-Louis David)于1794年创作的同名画作《马拉之死》,这幅画作不仅在技术上展现了高超的绘画技巧——细腻地描绘了马拉被刺后的情景,还通过构图和光影的运用,传达了深刻的情感和象征意义,画面中,马拉躺在浴缸旁的地板上,身旁是一张摊开的纸、一支笔和一滴血迹未干的匕首;他的面容安详而略带哀伤,似乎在临终前仍保持着对未来的希望和对事业的忠诚,这幅画作不仅是对马拉个人牺牲的纪念,也是对那个时代无数为理想而奋斗却最终遭遇不幸的志士们的颂歌。

历史的回响

“马拉之死”不仅是一个悲剧性的瞬间,它还成为了法国大革命乃至整个西方政治史上的一个重要转折点,马拉的死削弱了革命派内部的团结,为罗伯斯庇尔等人的极权统治提供了契机,他的牺牲让人们开始反思革命的方式和目的,也促使了后来对“恐怖统治”的批判与反思。“马拉之死”还激发了无数艺术家、作家和思想家的创作灵感,从文学到戏剧、从音乐到电影,这一主题被反复探讨和演绎,成为理解法国大革命及其后果的重要窗口。

“马拉之死”不仅是个人悲剧的体现,更是那个动荡时代社会矛盾和政治斗争的缩影,它不仅让后人铭记了这位为理想而献身的伟大革命家,也促使人们不断思考权力、牺牲与正义之间的复杂关系,在今天看来,“马拉之死”依然具有深刻的启示意义——它提醒我们,在追求理想的过程中应如何保持人性的光辉、如何避免极端与暴力的发生、以及如何在历史的长河中寻找真正的进步与和平,正如大卫在画作中所展现的那样,即使是在生命的最后一刻,马拉依然保持着对未来的希望和对理想的执着追求——这不仅是他的个人写照,也是对所有为理想而奋斗者的永恒启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...