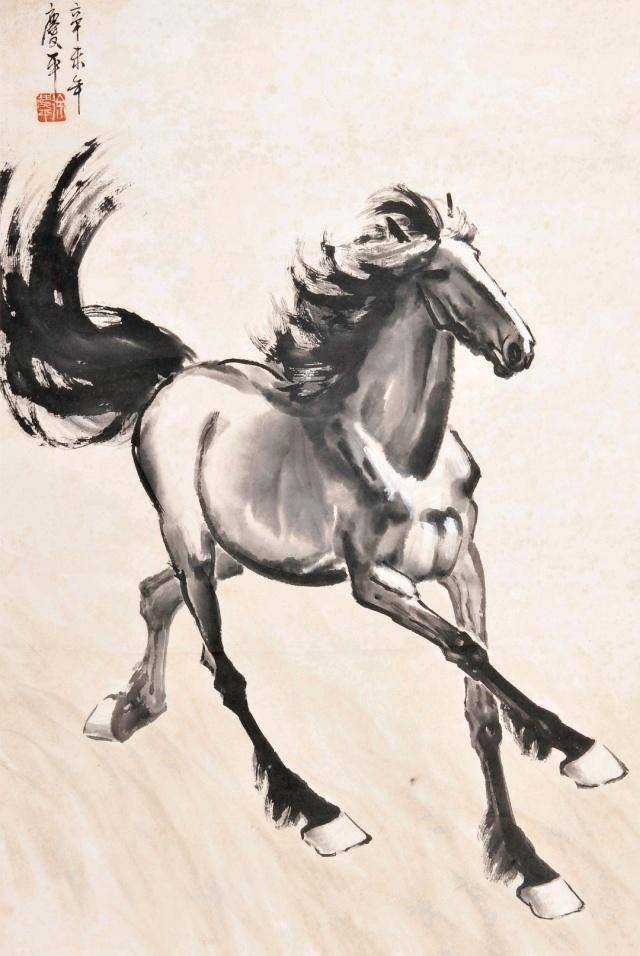

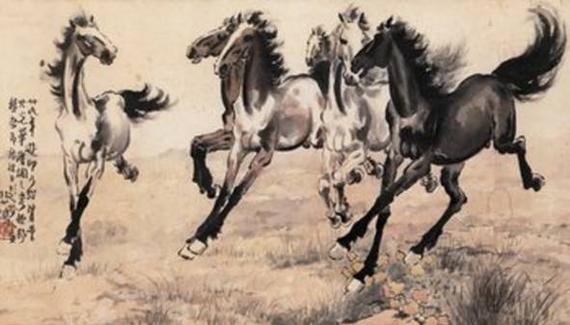

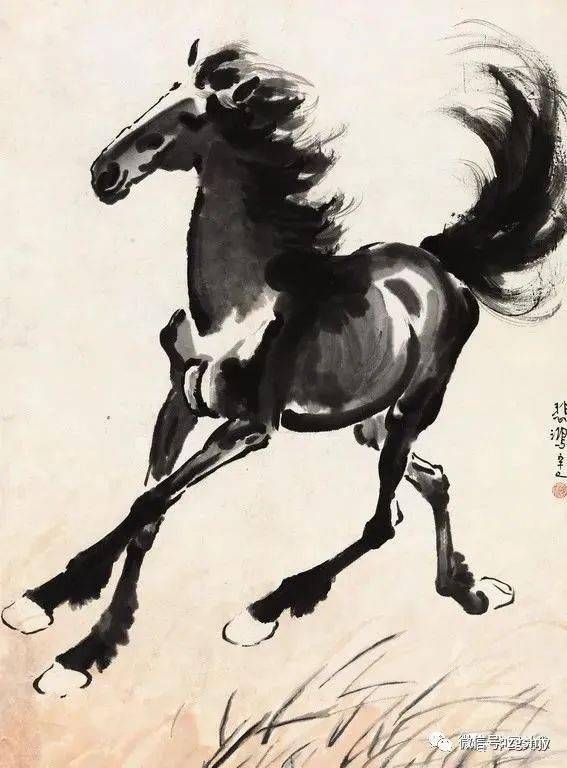

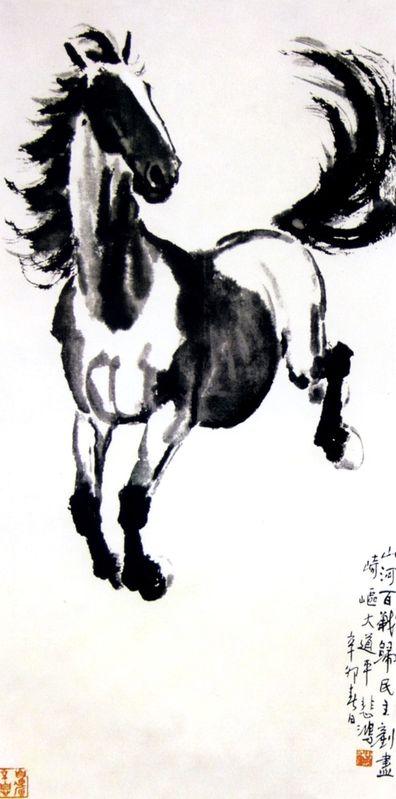

徐悲鸿的《徯我后——奔马图》是一幅具有深刻时代意义的作品,它以奔马为象征,表达了作者对国家命运的深切关注和期待。画面中,一匹骏马四蹄腾空,昂首向前,展现出一种不屈不挠、勇往直前的精神风貌。这幅画作不仅是对当时中国社会动荡、民族危亡的生动写照,也是对未来希望和光明的热烈呼唤。徐悲鸿通过这幅画作,表达了对国家振兴、民族复兴的强烈愿望和坚定信念。这幅画作也成为了中国现代绘画史上的经典之作,对后来的艺术创作产生了深远的影响。

在中国近现代美术史上,徐悲鸿是一位举足轻重的画家,他的作品不仅在艺术上有着极高的成就,更在某种程度上反映了时代的变迁与民族的觉醒。《徯我后》这幅奔马图,尤为引人注目,它不仅是徐悲鸿艺术生涯中的杰作之一,更是他借物喻志、抒发爱国情怀的象征,本文将深入探讨这幅作品背后的历史背景、艺术特色、以及它所承载的深刻含义。

一、历史背景与创作缘起

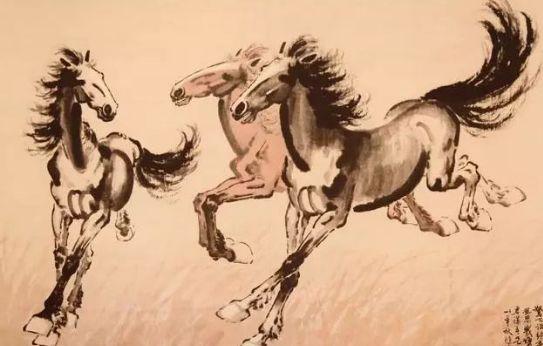

《徯我后》创作于1930年,正值中国社会动荡不安、民族危机深重的时期,当时,军阀混战、外敌入侵,国家处于风雨飘摇之中,徐悲鸿作为一位具有强烈社会责任感和爱国情怀的艺术家,深感“匹夫有责”,希望通过自己的画笔,唤起民众的觉醒,激励国人的斗志。

这幅画作的直接缘起,是徐悲鸿在法国留学期间,深受欧洲古典绘画和现实主义绘画的影响,特别是对马这种动物所蕴含的自由、力量和勇往直前的精神深感共鸣,他意识到,马在中国传统文化中象征着忠诚、勇敢和奔腾不息的民族精神,因此决定创作一幅以马为主题的作品,以此表达对国家未来的期许和对民族复兴的渴望。

二、艺术特色与技法分析

《徯我后》是一幅以马为主题的油画作品,画面中一匹骏马昂首挺胸,四蹄腾空,仿佛正欲腾飞而起,徐悲鸿运用了精湛的写实技巧,将马的形象刻画得栩栩如生,每一根毛发的细节都清晰可见,展现出他对自然形态的深刻观察和精准把握。

在色彩运用上,徐悲鸿大胆采用了鲜明的对比色,如马匹的棕色皮毛与背景的淡蓝色天空形成鲜明对比,使得整幅画面既富有层次感又不失和谐统一,他巧妙地运用光影效果,增强了画面的立体感和动感,使观者仿佛能感受到马儿奔腾时带起的风声和尘土。

徐悲鸿在构图上也颇费心思,他选择了仰视的角度来表现马匹,这不仅突出了马的高大威猛,也寓意着对未来充满希望和期待,画面中马的双眼炯炯有神,似乎在凝视着远方,象征着对光明和希望的向往。

三、作品内涵与时代意义

《徯我后》不仅仅是一幅描绘马匹的画作,它更是一种精神的象征和时代的呼唤,画中的马,是徐悲鸿对当时中国社会现状的深刻反思和对民族未来的深切期许,他希望通过这幅画作,激发国人的爱国热情和民族自尊心,呼吁有识之士挺身而出,担当起拯救国家和民族的重任。

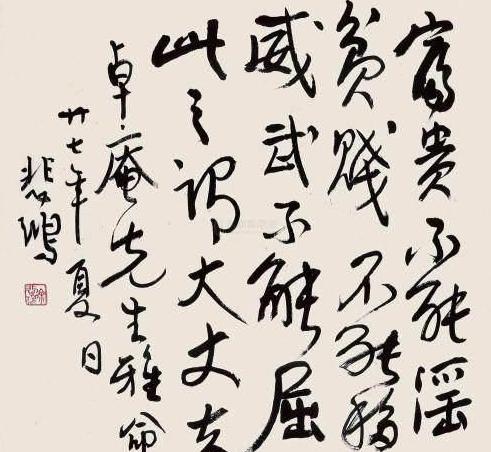

“徯我后”出自《诗经·大雅·文王之什》,原意是“盼望君王的出现”,在这里被徐悲鸿巧妙地借用来表达他对国家领导者和有志之士的期盼,他希望有像古代圣王那样的英明领袖出现,带领国家和人民走出困境,实现民族的复兴和强大。

这幅作品在当时的时代背景下,具有极强的号召力和感染力,它不仅在艺术界引起了轰动,也深深触动了广大民众的心弦,许多人在看到这幅画后,都产生了强烈的共鸣和振奋之情,纷纷表示要为国家的未来贡献自己的力量。

四、后世影响与艺术价值

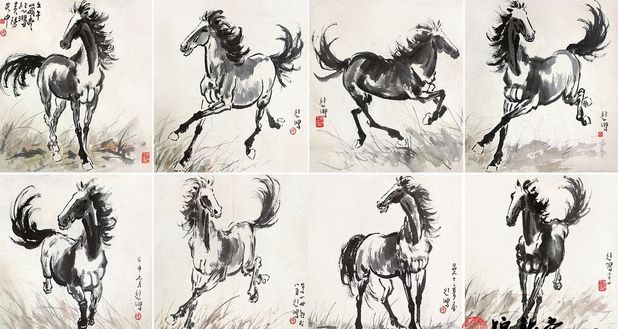

《徯我后》自问世以来,就以其深刻的内涵和独特的艺术魅力赢得了广泛的赞誉和认可,它不仅成为了中国近现代美术史上的经典之作,也对中国当代美术的发展产生了深远的影响,许多后来的艺术家在创作中都受到了徐悲鸿的启发和影响,纷纷以马为题材进行创作,表达对国家和民族的热爱与期待。

《徯我后》的艺术价值也得到了学术界的高度评价,它不仅在技法上展现了徐悲鸿卓越的绘画功底和艺术造诣,更在思想内容上体现了他的爱国情怀和社会责任感,这幅作品被视为中国现实主义绘画的典范之一,对于研究中国近现代美术史、了解当时的社会背景和民族心理具有重要意义。

《徯我后》已经不仅仅是一幅画作那么简单了它已经成为了一种精神的象征和时代的记忆被人们所铭记和传颂,它提醒我们无论时代如何变迁都应保持对国家和民族的热爱与忠诚都应勇于担当起自己的责任和使命为国家的繁荣富强贡献自己的力量。

徐悲鸿通过《徯我后》这幅作品不仅展现了他作为一位伟大艺术家的才华和智慧更展现了他作为一位爱国者的情怀和担当,他的精神将永远激励着我们前行在新的时代背景下继续书写属于我们自己的辉煌篇章。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...