《书画论》是一部探讨中国书画艺术传承与发展的经典之作。它不仅记录了笔墨间千年的对话,还深入剖析了书画艺术的精髓与技巧。从古代的文人墨客到近现代的书画大师,无数艺术家在笔墨间留下了自己的印记,形成了独特的艺术风格和流派。,,书中强调了“意在笔先”的创作理念,即艺术家在创作前需先有明确的构思和意图,再通过笔墨表达出来。书中也提到了“形神兼备”的审美标准,即作品不仅要形似,更要神似,达到形神合一的境界。,,《书画论》还介绍了中国书画的技法、材料、工具等方面的知识,以及不同流派和风格的特点和代表作品。它不仅是一部艺术理论著作,也是一部艺术史的缩影,对于了解中国书画艺术的传承和发展具有重要的价值。

在华夏文明的浩瀚长河中,书画艺术犹如两颗璀璨的明珠,穿越千年的时光隧道,依旧熠熠生辉,它们不仅承载着中华民族的审美情趣与文化精神,更是中华文明连续性与创新性的重要体现,本文旨在探讨书画艺术的本质、发展历程、审美特征以及其在当代社会的价值与传承,通过“书画论”这一视角,展开一场跨越时空的对话。

一、书画同源:笔墨间的哲学思考

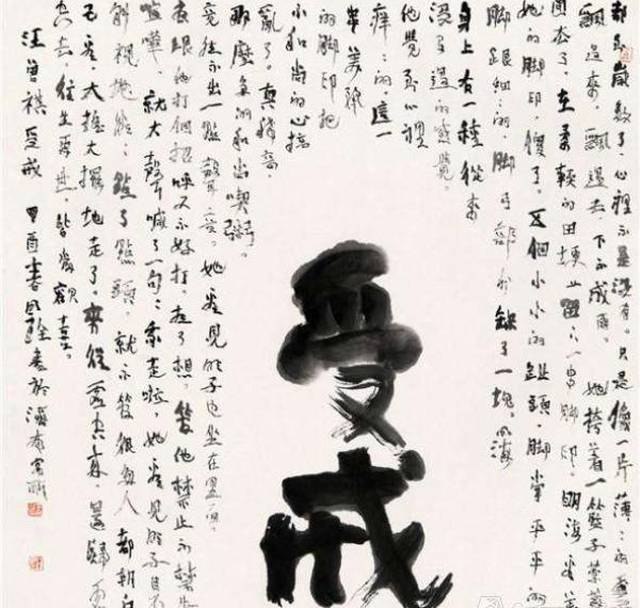

“书画论”首先关乎“同源”,在中国传统文化中,“书画同源”被视为艺术创作的重要理念,它不仅指绘画与书法在形式上的相互借鉴,更在于两者在精神层面的共通性,书法,以笔墨为媒介,通过线条的流动、结构的布局,传达书者的情感与思想;而绘画,则是在二维平面上构建三维空间,用色彩与线条讲述故事,抒发情感,二者虽表现形式不同,但都追求“意在笔先,境由心造”的境界,强调“心手合一”、“物我两忘”的艺术创作状态。

二、历史长河中的艺术演变

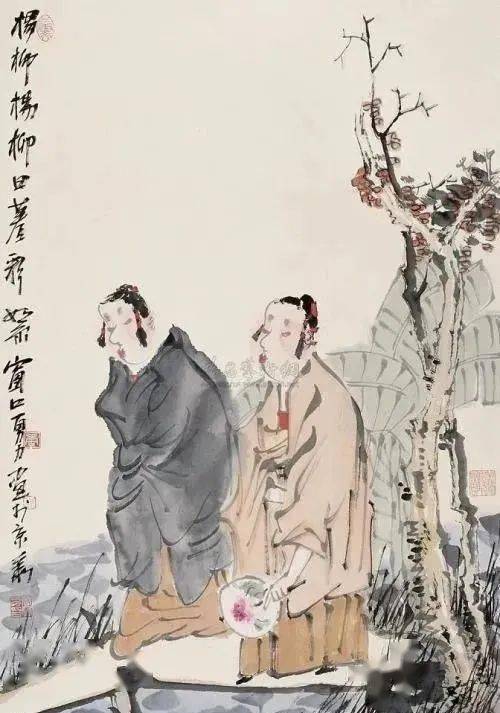

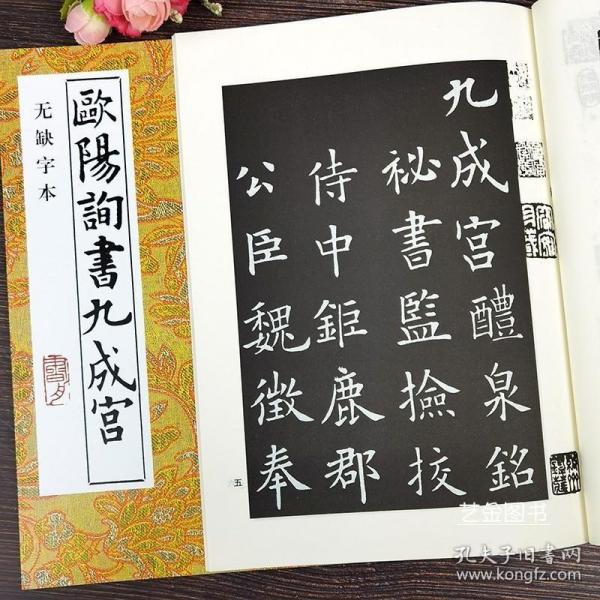

从先秦的岩画、汉代的帛画,到魏晋南北朝的士人画、唐宋的工笔画与写意画,直至明清的文人画与近代以来的现代艺术探索,书画艺术在中国历史上经历了从朴素到精致、从写实到写意、从宫廷走向民间的演变过程,这一过程中,每一种风格的诞生与流变,都深刻反映了当时社会的政治、经济、文化背景以及人们审美趣味的变迁,宋代院体画的严谨工整,反映了皇室对艺术的高度重视;而元代以后文人画的兴起,则体现了士大夫阶层追求个性解放、寄情山水的心境变化。

三、笔墨技巧与审美特征

书画论中,“笔墨”二字尤为重要,笔法讲究“中锋用笔”、“提按转折”,追求“力透纸背”的力度感与“飞白”的韵律美;墨法则讲求“浓淡干湿”、“焦墨润墨”,通过墨色的变化来表现物象的质感与空间感,这种对笔墨技巧的精研,不仅是对物质材料的运用,更是艺术家对自然、生活深刻理解后的艺术表达。

审美特征上,中国书画强调“气韵生动”、“意境深远”,气韵,是指作品中所蕴含的生命力与精神气质;意境,则是超越画面本身,让观者产生联想与共鸣的深邃空间,无论是山水的空灵、花鸟的生机,还是人物的传神,都力求在有限的画面中展现无限的情感与哲思。

四、当代社会的价值与挑战

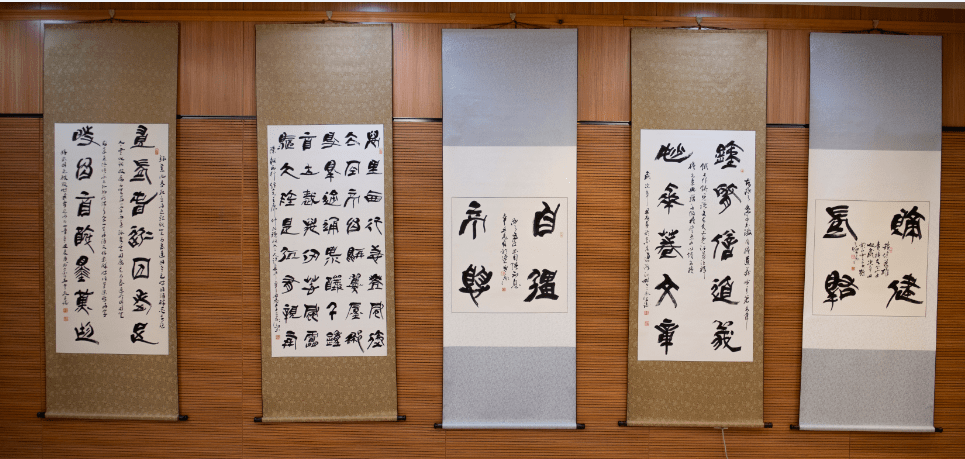

进入21世纪,随着全球化、信息化的加速发展,书画艺术面临着前所未有的机遇与挑战,国际交流的加深使得中国书画得以走向世界舞台,其独特的艺术魅力吸引了全球的目光;快节奏的生活方式、数字化的冲击以及传统文化的淡化,也使得传统书画的传承与发展面临考验,如何在保持其本质特色的同时,实现与现代社会的融合与创新,成为亟待解决的问题。

在此背景下,“书画论”更应关注如何培养年轻一代对传统文化的兴趣与认同感,通过教育、展览、网络等多种渠道,让更多人了解并参与到书画艺术的创作与欣赏中来,鼓励艺术家在继承传统的基础上勇于创新,探索新的表现形式与材料,使书画艺术在保持其文化根基的同时焕发新的生命力。

“书画论”不仅仅是对过去艺术成就的总结,更是对未来发展方向的探索,它提醒我们,无论时代如何变迁,对美的追求、对精神的寄托始终是艺术不竭的动力源泉,在笔墨间,我们不仅能感受到历史的厚重与文化的深邃,更能体会到艺术家们对生活、对自然、对宇宙的深刻感悟,正如古人所云:“书为心画”,每一幅作品都是艺术家心灵的真实写照,是跨越时空的情感交流,在未来的日子里,愿我们能够继续在这片笔墨的海洋中遨游,让中华书画的艺术之光永远照亮人类文明的前行之路。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...