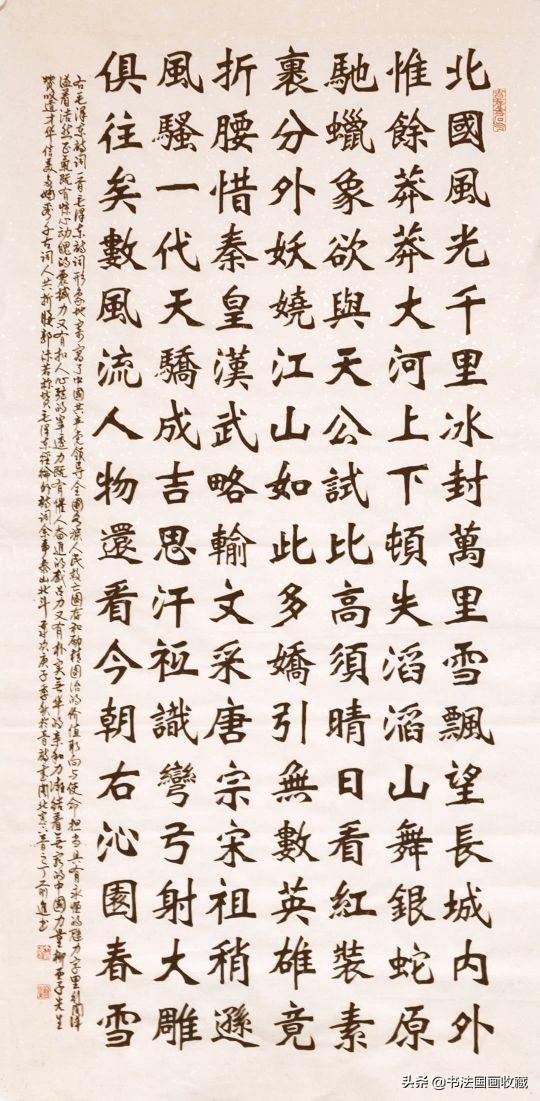

《沁园春·雪》是毛泽东的一首经典诗词,其书法艺术在楷书形式下展现得尤为壮丽。楷书以其工整、规范、端庄的形态,将毛泽东的豪迈气概和壮丽诗篇完美结合。在书法中,每一个字、每一笔、每一划都经过精心雕琢,展现出书法家对诗词的深刻理解和精湛技艺。,,《沁园春·雪》的楷书作品,不仅在字形上严谨规范,更在整体布局上展现出宏大的气势和深远的意境。书法家通过墨色的浓淡、笔画的粗细、字形的大小等手法,将诗词中的壮丽景象和豪迈情感淋漓尽致地表现出来。,,欣赏这样的楷书作品,不仅是对书法艺术的享受,更是对毛泽东诗词的深刻理解和感悟。它让我们在欣赏书法之美的同时,也能感受到诗词所蕴含的深厚文化底蕴和历史价值。

在中国浩瀚的文化长河中,书法艺术犹如一颗璀璨的明珠,以其独特的魅力吸引着无数文人墨客,而其中,楷书作为一种规范、端庄的字体,更是承载了深厚的文化底蕴和历史积淀,当我们将目光聚焦于一幅以毛泽东诗词《沁园春·雪》为内容的楷书作品时,不仅能感受到其字里行间的雄浑气魄,更能体会到书法与文学完美融合的独特韵味。

书法与诗词的交融

《沁园春·雪》是毛泽东主席于1936年创作的一首词,全词以豪放雄浑的笔触描绘了北国雪景的壮丽,同时寓情于景,表达了诗人对祖国大好河山的热爱及对无产阶级革命事业的坚定信念,这首词不仅在文学上有着极高的艺术价值,更因其深远的意境和磅礴的气势,成为了书法家们竞相书写的对象。

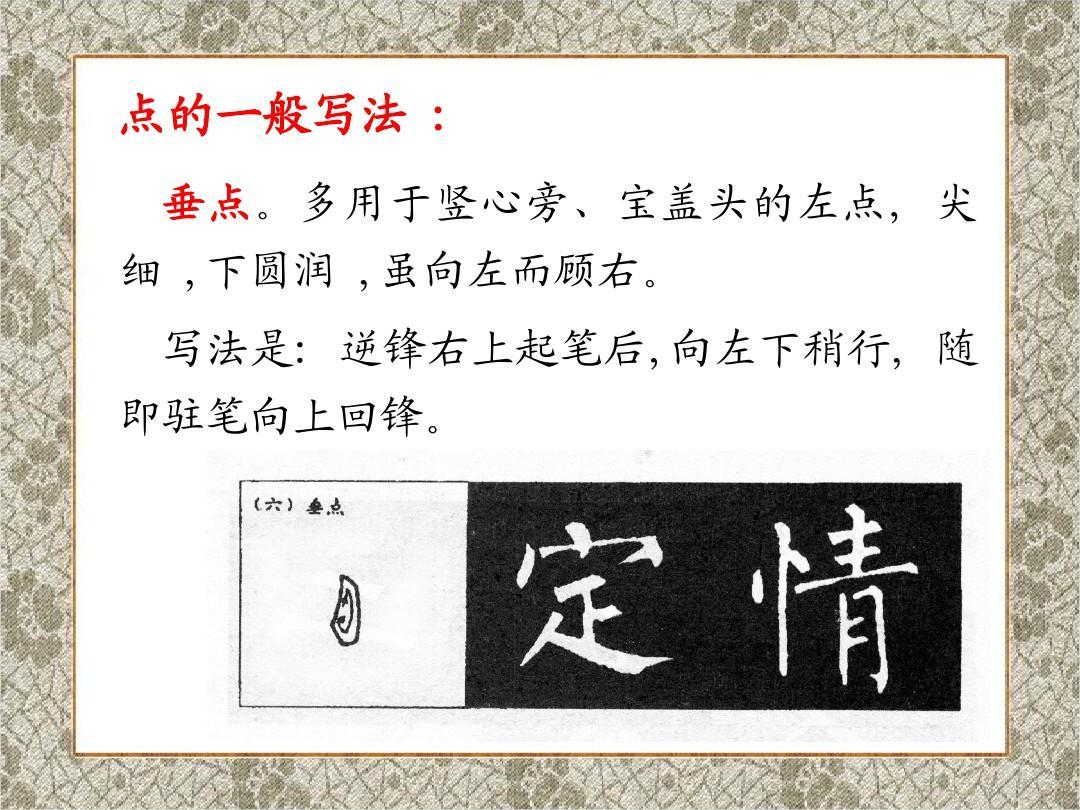

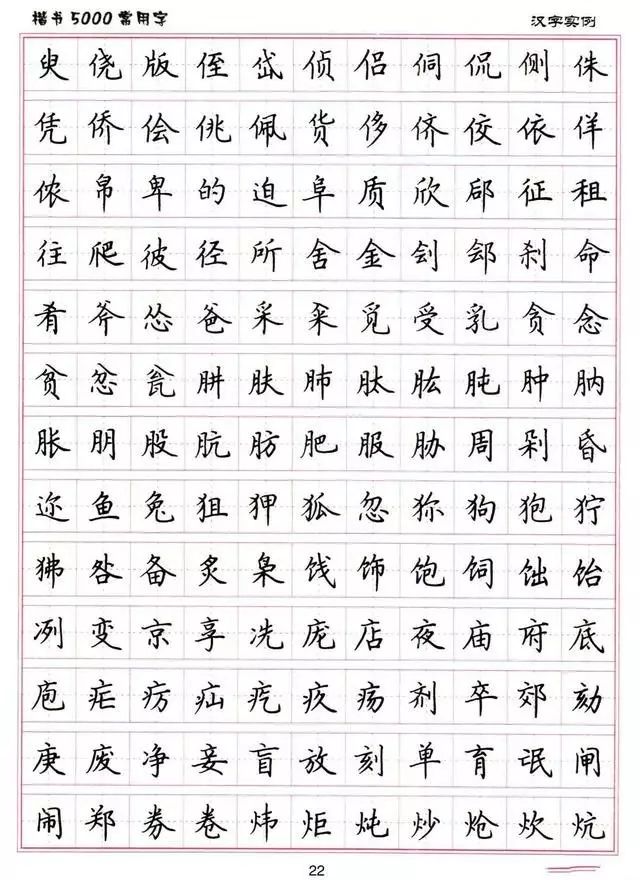

楷书的艺术特点

楷书,作为中国书法的一种主要书体,起源于东汉末年,成熟于唐朝,以其规范、工整、结构严谨的特点而著称,它既保留了隶书的古朴,又融入了行草的流畅,是汉字书写规范化、标准化的一种体现,楷书在笔画上讲究提按顿挫、粗细变化;在结构上追求平衡对称、重心稳定;在章法上则注重整体布局的和谐统一。

当我们将《沁园春·雪》以楷书形式呈现时,其艺术魅力得以淋漓尽致地展现,每一个字、每一行都仿佛在诉说着词中的壮志豪情,让人在欣赏书法的同时,也能深刻感受到诗词所传达的意境和情感。

楷书《沁园春·雪》的赏析

开篇的雄浑气势

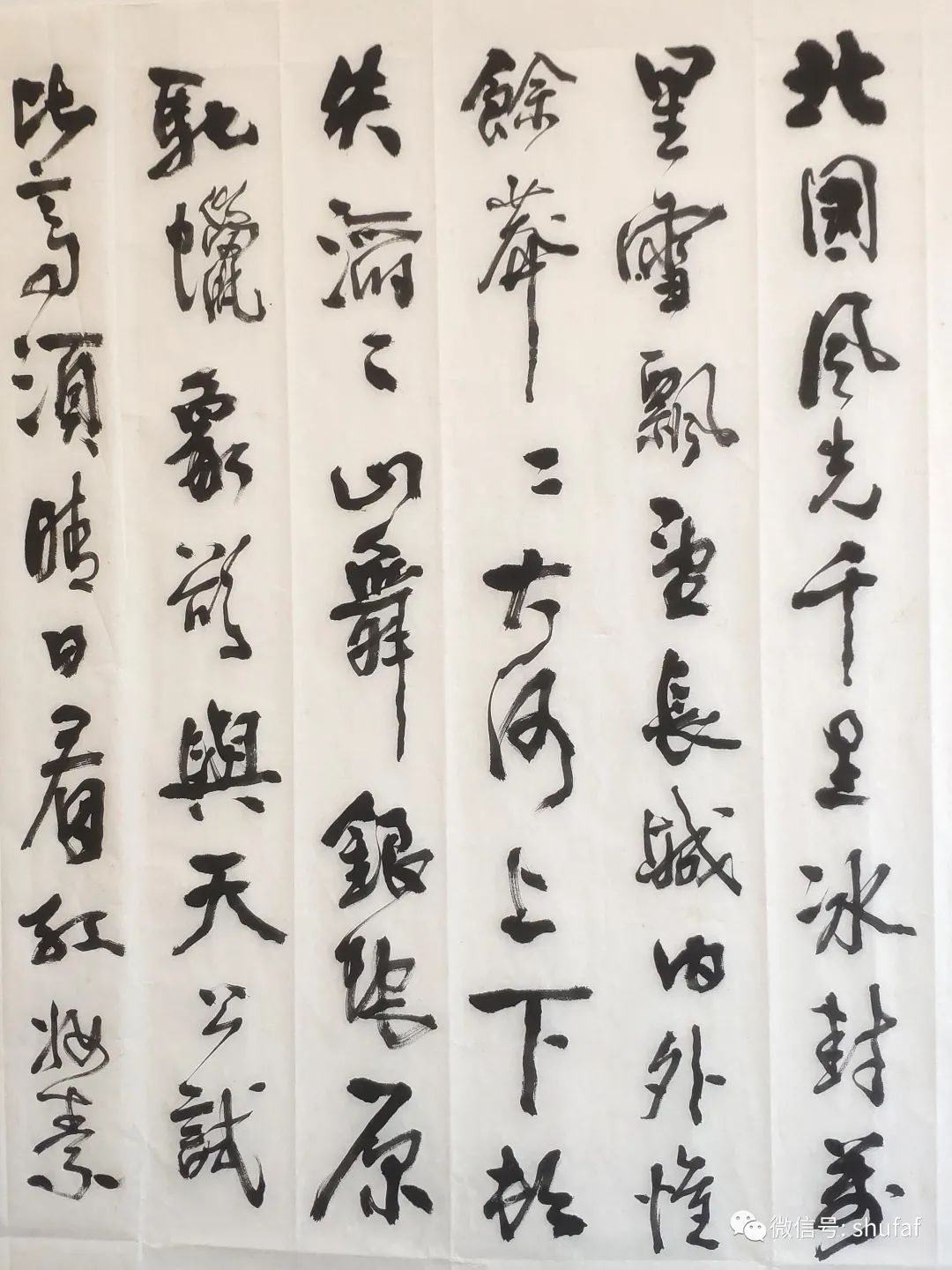

“北国风光,千里冰封,万里雪飘。”这开篇三句,以宏大的视角描绘了北国雪景的壮丽景象,在楷书作品中,这三句被赋予了极强的视觉冲击力,每一个字都显得刚劲有力,尤其是“北”、“千”、“万”等字的横画,被拉长并略作弧形处理,仿佛在视觉上延伸了空间感,让人仿佛置身于那千里冰封、万里雪飘的北国风光之中。

中间的情感抒发

“望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。”这一部分,诗人由远及近,由景入情,抒发了对祖国山河的无限热爱,在楷书作品中,这些句子通过细腻的笔触和结构的微妙变化,传达出诗人内心的情感波动,尤其是“望”字的长横与“惟”、“顿”等字的处理,既保持了楷书的规范工整,又融入了行草的灵动之感,使得整个作品既有静态的美感,又不失动态的韵律。

结尾的豪迈情怀

“俱往矣,数风流人物,还看今朝。”作为全词的收尾部分,诗人以一种超脱的历史视角,展望未来,寄寓了对无产阶级革命事业的无限期望,在楷书作品中,“俱”、“数”、“今”等字通过笔画的粗细变化和结构的紧凑布局,不仅体现了文字的规范性,更在视觉上形成了一种强烈的对比和反差,使得整幅作品在收尾处依然保持着强烈的冲击力和感染力。

书法家的个人风格与作品解读

不同的书法家在书写《沁园春·雪》时,会根据自己的理解和审美追求,赋予作品不同的风格和特色。

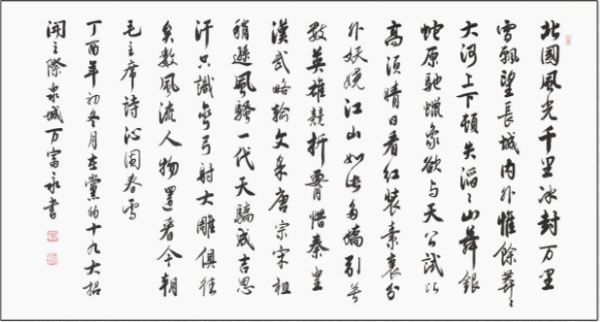

欧阳中石先生的楷书《沁园春·雪》,以其规范严谨、结构紧凑著称,他的作品在保持楷书基本特点的同时,融入了个人对诗词的理解和感悟,使得每一个字都仿佛在诉说着一个故事,整个作品充满了历史的厚重感和文化的底蕴。

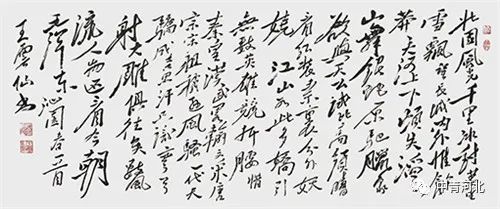

田英章老师的楷书《沁园春·雪》,则以其流畅自然、笔力雄健见长,他的作品在保持楷书规范的基础上,更加注重笔画的连贯性和整体的气势,使得整个作品如行云流水般一气呵成,充分展现了书法艺术的动态美。

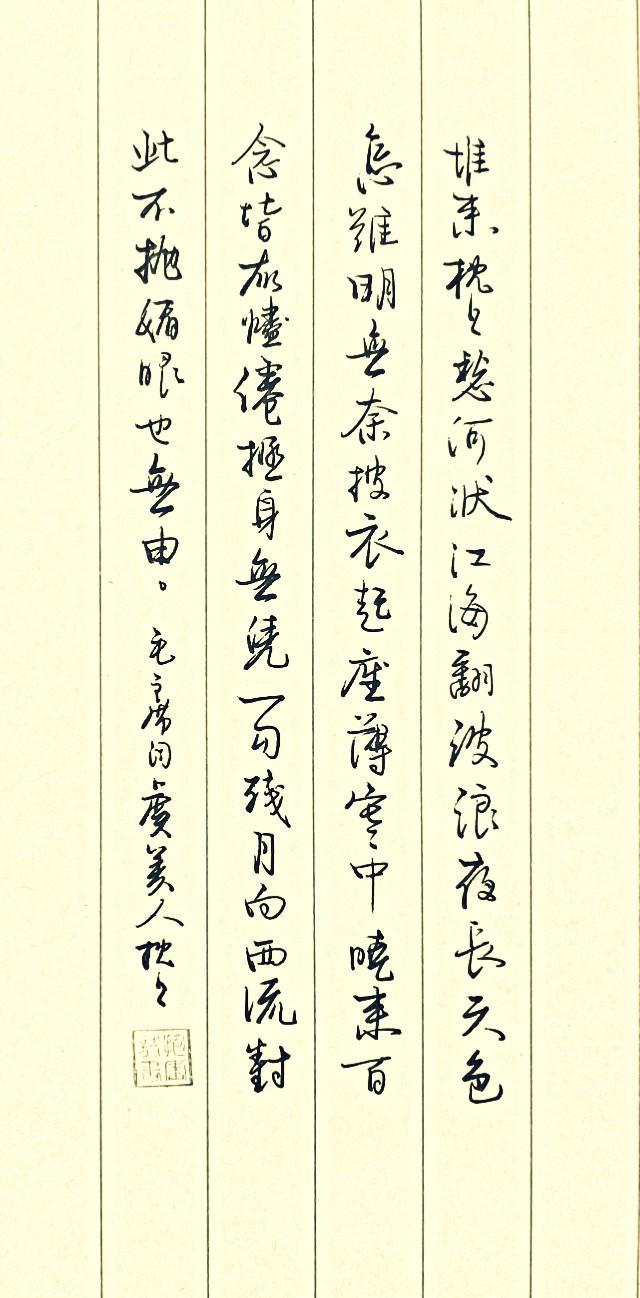

启功先生的楷书《沁园春·雪》,则以其独特的“启体”风格著称,他的作品在保持楷书规范的同时,融入了行草的灵动和自然,使得整个作品既有静态的美感,又不失动态的韵律,他的笔法细腻而富有变化,每一个字都仿佛在跳动着生命的节奏。

书法与文化的传承与创新

《沁园春·雪》的楷书作品不仅是对诗词本身的一种艺术再现,更是对中华优秀传统文化的传承与创新,它通过书法这一独特的艺术形式,将诗词的意境、情感和哲理以视觉化的方式呈现出来,使人们在欣赏书法的同时,也能深刻感受到中华文化的博大精深和独特魅力,不同书法家对同一首诗词的不同解读和表现方式也体现了中国书法艺术的多样性和包容性,这种传承与创新的过程不仅丰富了书法艺术的表现形式和内涵也促进了中华文化的传承和发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...