董希文是著名的中国画家,他的艺术之旅以笔触历史、绘就辉煌为主题,其中最著名的作品是开国大典油画。这幅画作于1953年,描绘了1949年10月1日中华人民共和国开国大典的盛况,展现了毛泽东等领导人的形象和人民解放军的雄壮气势。董希文在创作过程中,注重对历史场景的还原和人物形象的刻画,通过细腻的笔触和丰富的色彩,将那个时代的氛围和情感完美地呈现在画布上。他的艺术风格深受中国传统绘画的影响,同时也融合了西方绘画的技巧和理念,形成了独特的艺术风格。董希文的开国大典油画不仅是中国现代美术史上的经典之作,也是中国革命历史的重要见证,对于后人了解那个时代的历史和文化具有重要意义。

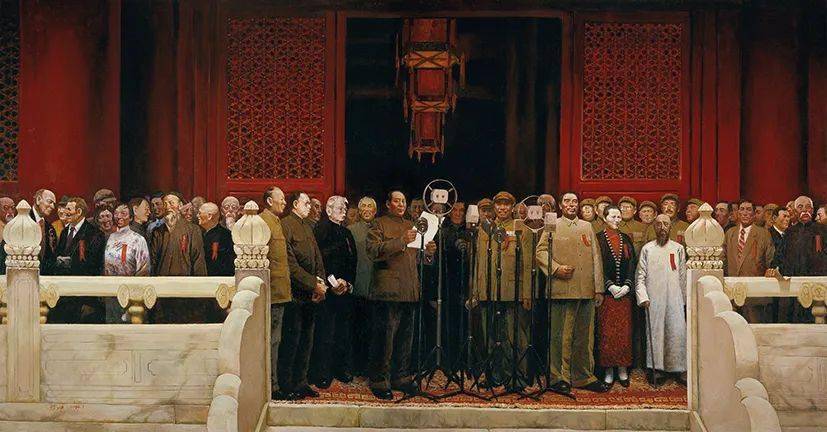

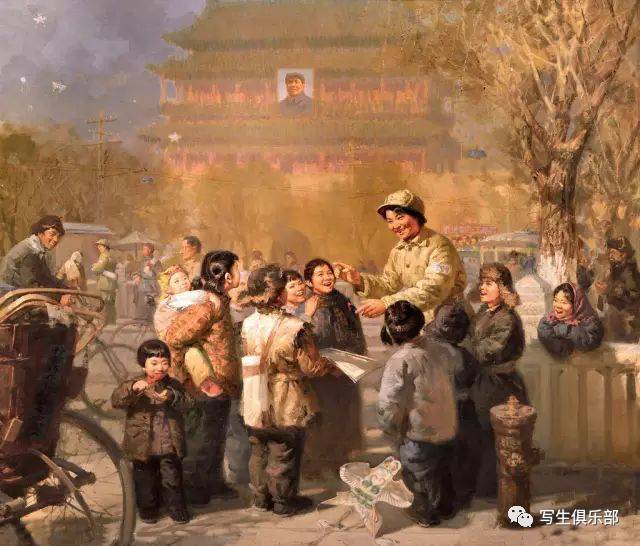

在历史的长河中,总有一些瞬间被定格为永恒,而艺术,便是这些瞬间最生动的见证者,1949年10月1日,中华人民共和国的开国大典,不仅标志着新中国的诞生,也成为了中国现代史上的一个重要里程碑,这一天,天安门城楼上人声鼎沸,礼炮齐鸣,毛泽东主席庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”这一历史性时刻,被无数人铭记于心,而其中一幅名为《开国大典》的油画,更是以其宏大的场景、细腻的笔触和深远的寓意,成为了无数中国人心中的经典之作,这幅不朽之作的创作者究竟是谁呢?他就是我国著名油画家——董希文。

董希文的艺术生涯

董希文,1914年出生于浙江绍兴的一个书香门第,自幼便展现出对绘画的浓厚兴趣和天赋,1933年,他考入杭州国立艺术院(现中国美术学院),师从林风眠、法籍教授克罗多等名师,打下了坚实的绘画基础,1937年,抗日战争爆发后,董希文投身革命,参与抗日宣传工作,期间他的作品多以宣传抗日救亡为主题,展现了艺术家强烈的爱国情怀和社会责任感。

战后,董希文赴苏联深造,专攻油画,在苏联的五年间,他不仅学习了西方油画的技法与理论,更深刻理解了艺术与时代、民族之间的紧密联系,这段经历极大地丰富了他的艺术视野和创作理念,为他日后创作《开国大典》这样的历史巨作奠定了坚实的基础。

《开国大典》的创作背景与意义

1949年新中国成立前夕,为了记录这一历史性时刻并装饰即将成立的人民大会堂,时任中央美术学院副院长的董希文被委以重任,创作一幅反映开国大典的油画作品,面对这一光荣而艰巨的任务,董希文深感责任重大,他深入生活,多次前往天安门广场实地考察,与群众交流,力求在画作中真实再现这一历史盛况。

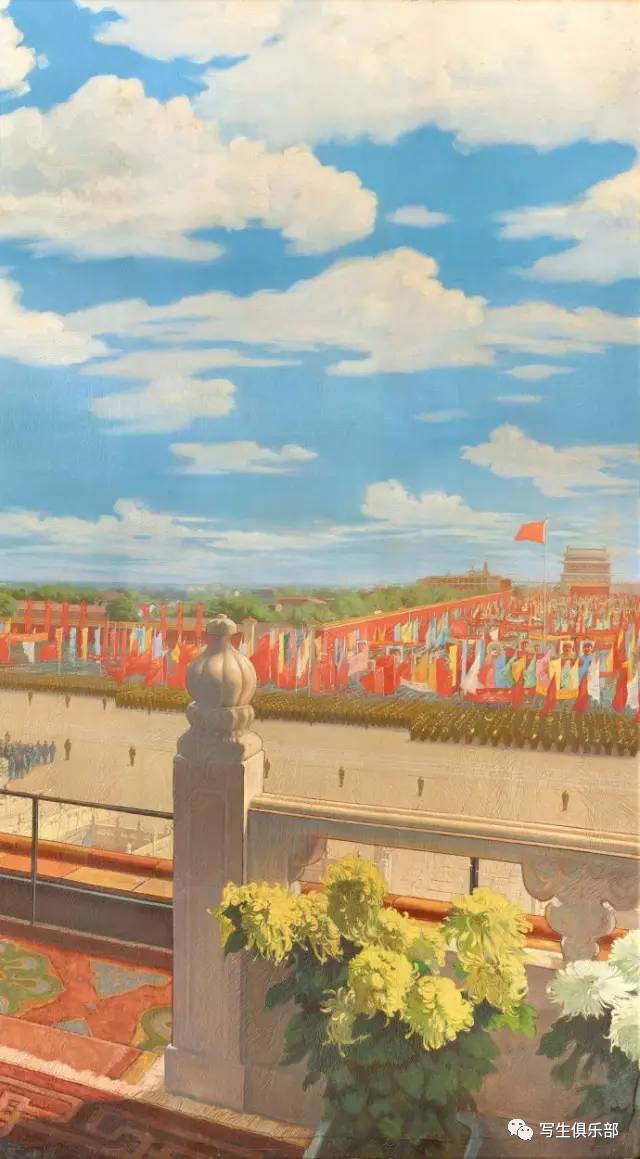

《开国大典》的创作历时近一年,于1950年完成,这幅画作以写实的手法描绘了毛泽东主席在天安门城楼上庄严宣告新中国成立的历史瞬间,画面中还巧妙地融入了众多人物和细节:毛泽东身后是挂着红旗的城楼、下方的群众人头攒动、远处则是天安门广场的壮丽景色,整幅画作气势恢宏、色彩鲜明、情感饱满,不仅展现了新中国成立的庄严与喜悦,也反映了中国人民对未来的无限憧憬和希望。

艺术特色与影响

《开国大典》之所以能够成为经典,除了其历史意义之外,更在于其卓越的艺术特色,在构图上,董希文采用了宽阔的视角和远近结合的层次感,使得整个画面既具有宏大的历史感又不失细节的丰富性,在色彩运用上,他巧妙地运用了暖色调与冷色调的对比,如毛泽东主席身穿的深色中山装与背后鲜艳的红旗形成鲜明对比,既突出了主体人物又增强了画面的视觉冲击力,董希文在画面中还融入了民族元素和象征意义,如广场上飘扬的五星红旗、城楼上的“人民英雄永垂不朽”标语等,这些都使得画作不仅仅是一幅简单的历史记录,更是一首颂扬民族精神和国家力量的赞歌。

《开国大典》的完成不仅是对新中国成立这一历史事件的直观再现,也是对新中国美术创作的一次重要探索和贡献,它标志着中国油画从学习、借鉴西方技法到逐渐形成自己独特风格的重要转折点,董希文在创作中坚持“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之”的原则,将中国传统绘画的意境美与西方油画的技法完美结合,为中国油画的发展开辟了新的道路。

董希文的艺术贡献与影响

作为《开国大典》的创作者,董希文不仅为新中国的美术事业树立了标杆,也对中国油画的发展产生了深远的影响,他的作品不仅在国内引起巨大反响,也受到了国际艺术界的关注和赞誉,他的艺术理念和创作实践激励了一代又一代的中国油画家不断探索、创新,为中国油画的国际化进程贡献了力量。

董希文还致力于美术教育和人才培养工作,他先后在中央美术学院、北京艺术学院等高校任教,培养了一大批优秀的艺术人才,他的教学理念强调理论与实践相结合、传统与现代相融合,为中国美术教育的发展注入了新的活力。

《开国大典》不仅是董希文个人艺术生涯的巅峰之作,更是新中国美术史上的里程碑,它以独特的艺术语言和深远的文化内涵记录了国家诞生的辉煌时刻,成为了连接过去与未来的桥梁,董希文通过这幅作品向世界展示了中国油画的魅力和潜力,也为中国美术的发展指明了方向,当我们再次凝视这幅经典之作时,依然能感受到那份来自历史的震撼与感动,董希文和他的《开国大典》,将永远镌刻在中国乃至世界艺术史的辉煌篇章之中。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...