行书书法是一种介于草书和楷书之间的字体,其特点在于笔墨间的流动与韵律之美。行书笔画流畅自然,不拘泥于规矩,展现出一种自由奔放的气质。在行书中,笔画之间的连接和转折处常常采用“牵丝”和“游丝”等技法,使得整个字看起来更加灵动、生动。行书在结构上也有其独特之处,如“左收右放”、“上覆下托”等,使得字体的整体布局更加和谐、平衡。行书在墨色的运用上也十分讲究,通过墨色的浓淡、干湿变化,使得字体的韵律感更加明显,给人以美的享受。行书书法以其独特的笔墨流动和韵律之美,成为了中国书法艺术中不可或缺的一部分。

行书,作为中国书法艺术中的一种重要字体,以其独特的艺术魅力和流畅的书写风格,深受历代书法家和书法爱好者的喜爱,它介于楷书与草书之间,既不像楷书那样规整严谨,也不像草书那样放纵不羁,而是以一种既快且稳、既动且静的姿态,展现了书法艺术的独特韵味,本文将从行书的笔法、结构、章法以及其背后的文化内涵四个方面,深入探讨行书书法的特点。

一、行书的笔法特点:流畅与变化

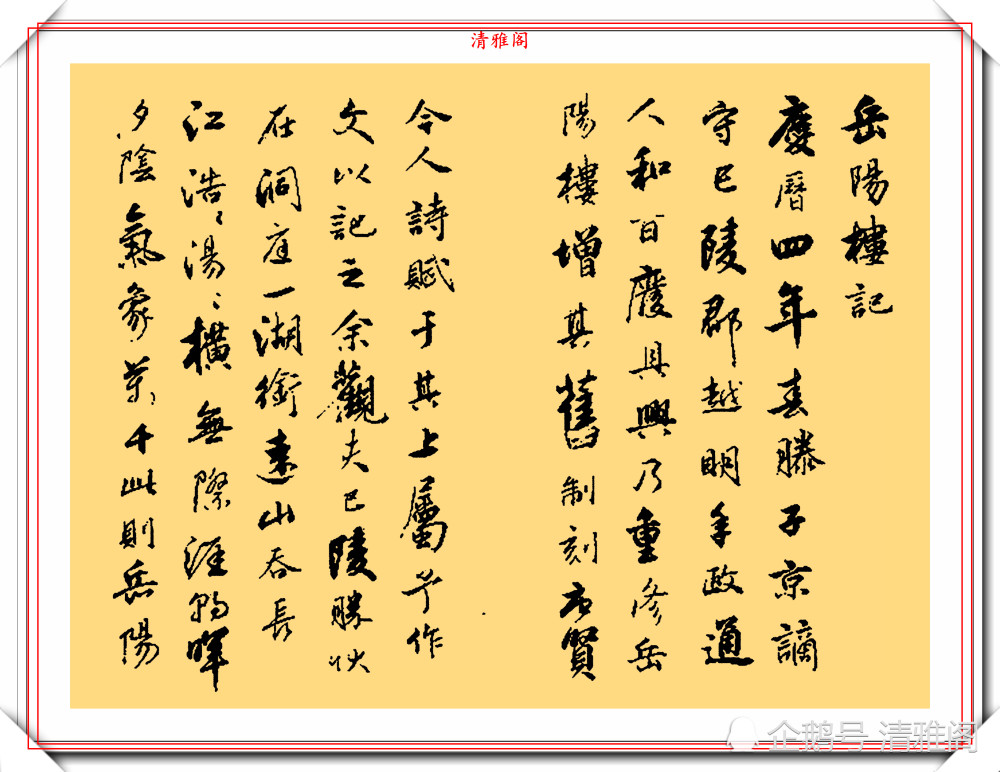

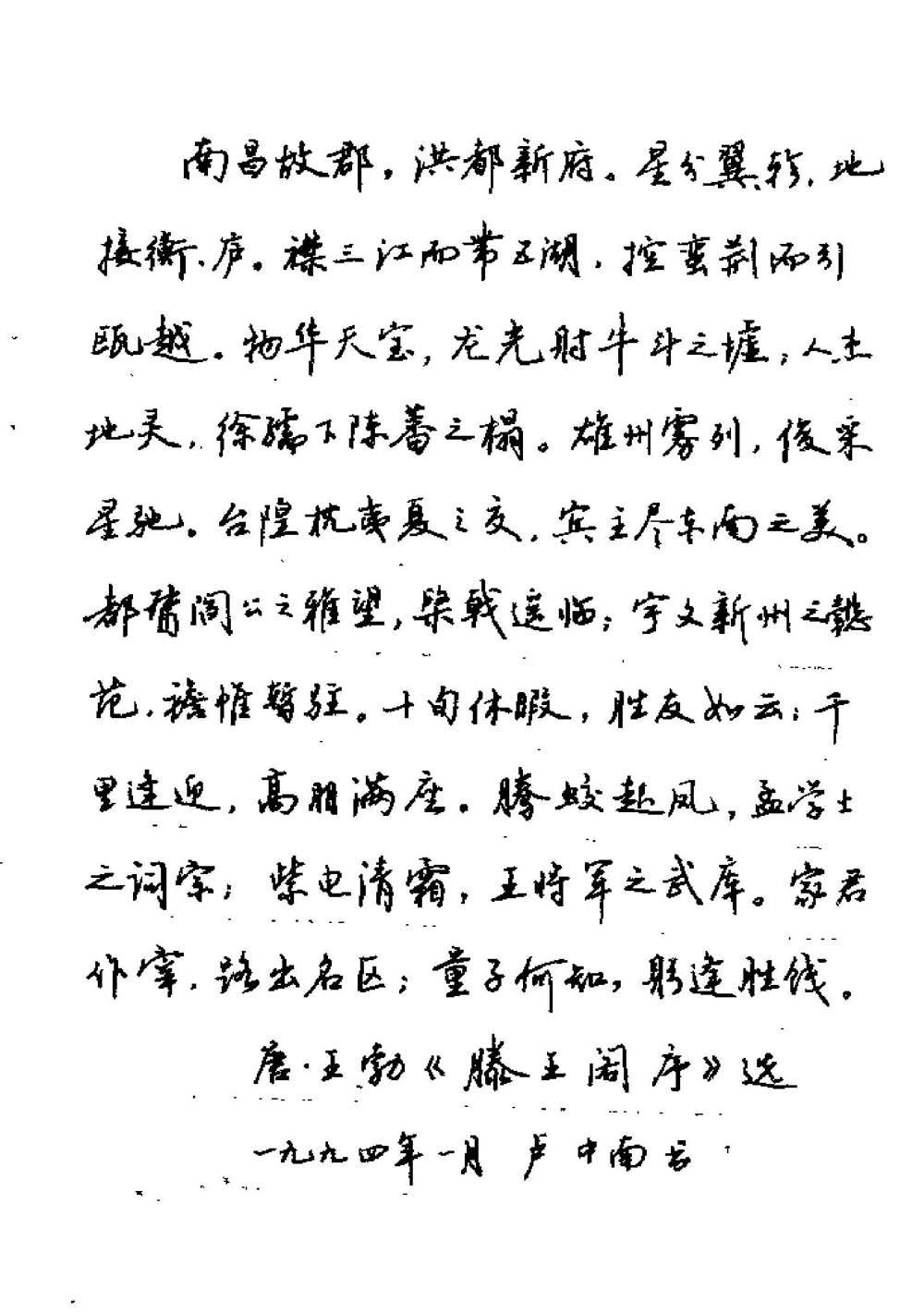

行书的笔法讲究“流畅”与“变化”,在行书中,笔画的书写速度相对较快,但并非草率从事,而是在保证笔画清晰可辨的基础上,追求一种自然流畅的感觉,行书的笔画往往带有一定的提按、顿挫,通过笔锋的转换,使线条产生丰富的变化,在书写横画时,往往先轻后重,再由重转轻,形成一种“蚕头雁尾”的效果;在竖画中,则常采用“悬针”或“垂露”的形态,以表现其挺拔与灵动。

行书的笔法还注重“连笔”与“断笔”的巧妙运用,通过适当的连笔,使字与字之间、笔画与笔画之间形成自然的过渡与呼应,增强了整体的连贯性与节奏感;而适当的断笔则能打破单调,使作品更加生动有趣,这种“连”与“断”的巧妙结合,正是行书笔法的一大特色。

二、行书的结构特点:平衡与动态

行书的结构在保持汉字基本框架的同时,更加注重字形的平衡与动态美,与楷书相比,行书在保持字形稳定的同时,更加强调字势的流动与变化,在行书中,字的结构往往呈现出一种“斜中取正”、“险中求稳”的态势。“人”字在行书中常被写成左低右高的形态,但整体上仍能保持视觉上的平衡与和谐。

行书的结构还强调“疏密有致”,在处理笔画与笔画、字与字之间的关系时,通过合理的空间安排,使作品既有紧凑之处,又有舒朗之境,这种疏密对比的巧妙运用,不仅使行书作品显得更加生动活泼,也增强了其视觉冲击力。

三、行书的章法特点:整体与和谐

行书的章法布局讲究“整体”与“和谐”,在创作过程中,书法家需对整幅作品进行通盘考虑,使每一个字、每一行乃至整个篇章都处于一种和谐统一的状态之中,行书的章法布局通常呈现出一种“纵有行、横无列”的特点,即每行的字数可能不一,但整体上仍能保持一种自然的排列顺序和节奏感,通过字与字之间的呼应、大小错落、正斜相依等手法,使整幅作品呈现出一种动态的平衡美。

行书的章法还注重墨色的变化,通过墨色的浓淡干湿、枯润相间,以及用笔的轻重缓急等手段,使作品在视觉上产生丰富的层次感和立体感,这种墨色变化的巧妙运用,不仅增强了行书作品的艺术表现力,也使其更具观赏性和审美价值。

四、行书背后的文化内涵:儒雅与哲思

行书之所以能成为书法艺术中的一种重要形式,除了其独特的技法特点外,还与其深厚的文化内涵密切相关,行书所体现的儒雅气质和哲思精神是其文化内涵的重要组成部分,在古代中国社会,“中庸之道”被视为一种重要的哲学思想和生活态度,而行书所追求的正是这种“中庸”之美——既不过分夸张也不失之平淡、既不拘谨也不放纵,这种审美追求体现了儒家文化中“和而不同”、“文质彬彬”的思想观念。

行书也是书法家个人情感和哲思的抒发,许多书法家在创作行书作品时往往融入了自己的思想感情和人生体验,他们通过笔墨的流动与变化来传达自己的内心世界和对生活的感悟,行书作品往往不仅仅是文字的书写那么简单它更像是一幅幅生动的画卷或一首首流动的诗篇让人在欣赏之余也能感受到书法家所传达的深邃思想和情感世界。

综上所述我们可以看到行书书法以其独特的笔法、结构、章法以及深厚的文化内涵展现了其独特的艺术魅力,它不仅是一种书写形式更是一种文化传承和思想表达的方式,在当今社会快节奏的生活中人们更应珍惜并传承这一份来自古老东方的艺术瑰宝让它在新的时代背景下继续绽放出更加璀璨的光芒。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...